El objetivo de la presente investigación consiste en identificar los términos de colores que utilizan los hablantes de la lengua náhuatl de Cuetzalan y la relación que éstos tienen con su cultura. Otro propósito es descubrir los criterios que dichos hablantes emplean para ordenar y clasificar los colores que perciben.

El supuesto del que parte la investigación señala que los términos para designar los colores que percibimos están dados por el sistema de la lengua que hablamos y por la cultura a la que pertenecemos. Parte de la perspectiva etnocientífica, la cual orienta su estudio hacia la forma en que los individuos de una cultura determinada perciben, organizan y clasifican su mundo.

El actual municipio de Cuetzalan, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, se caracteriza por su alto grado de bilingüismo en náhuatl y español. De ambas, la lengua indígena presenta una fuerte vitalidad al interior de las comunidades, y es la que tiene mayor uso comunicativo; en cambio, el español constituye un vínculo interétnico con la población totonaca y mestiza.

Desde el punto de vista dialectal, Lastra (1986) y Canger (1988a, 1988b) coinciden en ubicar a la subárea de la “Sierra de Puebla” en el área de la “Periferia Oriental”. El dialecto de Cuetzalan, que pertenece a esta área, entre otros rasgos se distingue por la presencia del fonema /t/ en contraste con el fonema /tl/ de otras zonas.

Consideramos que los estudios etnocientíficos representan otra alternativa para el conocimiento de una cultura mediante el análisis de la lengua. Con ellos podemos obtener nuevos datos para comprender las lenguas y las culturas indígenas del México moderno.

Enfoque teórico y metodológico

La relatividad lingüística y cultural

La consideración de que hay una diversidad de lenguas y de culturas en el mundo es ampliamente aceptada. Los procesos interlingüísticos e interculturales son cada vez más complejos, y más importante es el estudio de sus relaciones para comprender los distintos cambios en las estructuras de las lenguas y de las culturas.

Ciertamente, dentro de algunas corrientes de la lingüística y de la antropología, la diversidad de las lenguas y de las culturas se ha conceptualizado desde una perspectiva relativista. En general se reconoce que las primeras ideas de la “relatividad” provienen de Franz Boas (1988-1942), desarrolladas posteriormente por Edward Sapir (1884-1939) y Benjamin Lee Whorf (1987-1941). Al respecto, Mackert (1993) menciona que las ideas de Boas tienen su origen en el pensamiento alemán del siglo XVIII. Están ligadas en particular a los conceptos de Wilhem von Humboldt (17671835) sobre el papel creador del lenguaje como parte de los procesos del pensamiento y como modificador del mundo; y a la conceptualización de Heymann Steinthal (1823-1899) sobre la “forma interna” de la lengua.

Para Humboldt cada lengua constituye un conjunto de categorías independientes que representan una visión del mundo particular. Por ello, pensó que “su diversidad no es una diversidad de sonidos y de signos, sino una diversidad de las ópticas del mundo”, (Mounin, 1983:199).

Boas (1991) en particular considera que la etnografía era una ciencia encargada de estudiar los fenómenos mentales y que la lengua es su representativa manifestación. Su noción sobre la lengua como “una ventana” para acceder a la “vida mental” de un pueblo, forma parte de una de las herencias conceptuales más influyentes para el estudio del lenguaje y de la cultura dentro de la antropología estadounidense.

Ya mencionamos que esta línea de pensamiento se fue consolidando en los trabajos de Sapir (1949) y de Whorf (1971). Sus investigaciones con distintas lenguas amerindias y sus constantes reflexiones teóricas, dieron forma a sus conceptos y a la construcción de la llamada hipótesis Sapir-Whorf. De hecho, su enunciación despertó gran interés y provocó fuertes polémicas en los círculos académicos respecto a su validez científica y sobre la posibilidad de su comprobación empírica.

Sapir dice que existe una incompatibilidad de conceptos en las diferentes lenguas cuando éstos provienen de culturas separadas históricamente. No hay lenguas que sean lo suficientemente similares para que las podamos considerar como representantes de la misma realidad social. Una cita de Sapir que se ha convertido en clásica en la literatura precisa esta idea relativista: “los mundos en los que diferentes sociedades viven son mundos diferentes y no meramente el mismo mundo con diferentes etiquetas ” (Sapir, 1949:162).

Para Sapir (1949) el lenguaje es una “guía para la realidad social” donde el “mundo real” es inconscientemente construido sobre los “hábitos lingüísticos” del grupo. Whorf (1971) desarrolló estos principios a partir de sus investigaciones con distintas lenguas amerindias. Sus estudios sobre la lengua y la cultura hopi, y su comparación con las lenguas SAE (Standard Average European), pretenden demostrar que las diferentes formas gramaticales de una lengua configuran diversos modelos lingüísticos del universo. Sus datos lo llevaron a concluir que a partir de la configuración de los diversos modelos lingüísticos del universo, “mundos del pensamiento”, se derivan las pautas lingüísticas y conductuales.

La relatividad lingüística de Whorf destaca la idea de que cada lengua incorpora un conjunto de categorías particulares ante las cuales se ajusta lo que llamó “pensamiento habitual”. Por medio de estas categorías el individuo interpreta la experiencia y orienta su conducta dentro del contexto social donde vive. En términos generales, Whorf refuerza la tesis sobre la influencia de la lengua y la cultura en el pensamiento como parte de un mismo orden inconsciente.

Si bien, el relativismo destaca las diferencias de los sistemas lingüísticos y culturales; el enfoque universalista enfatiza la existencia de rasgos comunes en las lenguas y culturas del mundo. Lounsbury (1982:25) observó que las bases comunes de la experiencia humana y de la “unidad psíquica” permiten reconocer una primitiva identidad como punto de partida fundamental y universal de todos los sistemas en cuestión. Con la representación lingüística del parentesco, por ejemplo, Lounsbury (1978) trató de demostrar su carácter universal en las distintas sociedades basando su argumento en la reproducción y la herencia biológica.

En este sentido tenemos dos puntos de vista distintos sobre la relación de la lengua y la cultura con el mundo del pensamiento. Uno afirma que cada sistema lingüístico y cultural es único, y la visión del mundo que tienen los individuos está influida por la lengua que hablan y por la cultura a la que pertenecen. Otro sostiene que existen rasgos comunes en todas las lenguas y culturas y comparten una misma visión del mundo, puesto que el curso del desarrollo de la humanidad es el mismo.

Es claro que hay una relación y una influencia recíproca entre la lengua, la cultura y el pensamiento; sin embargo, es importante ampliar la forma de conceptualizar dichas entidades. En este punto es interesante citar la reflexión de Cardona (1994:116) cuando dice que:

Recordemos además que los tres factores asumen sentido por la presencia de un cuarto: las condiciones biológicas y ambientales, que constituyen un término de comparación imprescindible para los otros tres elementos del conjunto. De manera que la lengua tiene en sí misma un aspecto arbitrario, pero por otro lado se manifiesta biológicamente como algo dado y sujeto a ciertas limitaciones de tipo universal. No existen tantas realidades como lenguas: la realidad biológica es una sola, pero existen sin duda un amplio margen de diferencias en los modos en que la vemos.

De esta manera, desde la perspectiva de la relatividad lingüística, con los trabajos iniciales de Boas (1991) y posteriormente con las ideas creativas de Sapir (1949) y Whorf (1971), se desarrolló un enfoque que asimiló las aportaciones teóricas y metodológicas de la lingüística descriptiva y de la antropología cultural que hoy conocemos como etnociencia.

La corriente etnocientífica

La etnociencia, desde sus inicios, centró su atención hacia el descubrimiento de las formas en que los individuos de una determinada cultura perciben, organizan y clasifican el mundo natural y social donde viven. El objetivo de esta disciplina consiste en identificar los criterios que los hablantes de una lengua particular utilizan para clasificar y ordenar los objetos de su “realidad”.

Desde el punto de vista histórico, Cuevas (1988, 1989) identifica tres etapas en el desarrollo de la etnociencia. La primera, que corresponde a los antecedentes, orientó su atención en las diferencias culturales mediante el estudio de la lengua como una vía para el conocimiento de la cultura. La segunda se centró en la descripción de la forma en que los individuos construyen su propio mundo de experiencias. Y la tercera tomó fuerza con una nueva generación de investigadores que coincidió en la necesidad de describir el código lingüístico con relación al código cultural; y de construir una gramática de la lengua como una gramática de la cultura.1

El hecho de considerar el estudio de la cultura mediante la lengua planteó el encuentro entre la lingüística y la antropología, y es en efecto otra manera de entrar el conocimiento lingüístico y cultural de un grupo étnico particular. Según Sapir (1949) las formas para representar las ideas se manifiestan por medio de los significados como entidades psicológicas. Para Whorf (1971) el mundo es presentado como “un fluido caleidoscópico de impresiones” que tienen que ser organizadas en nuestra mente por los sistemas lingüísticos. Ninguna experiencia puede ser la misma para los miembros de culturas diferentes que hablan lenguas distintas. Si cada lengua es un sistema único y representa una visión particular de la realidad, entonces, ¿los miembros de cada cultura le dan distinto significado a los elementos que perciben aun cuando objetivamente sean los mismos?

Lo cierto es que algunos elementos del mundo objetivo tienen diferente importancia de una cultura a otra. Mientras que para algunos individuos ciertos elementos de su cultura pueden constituir puntos de referencia en la orientación de su conducta, para otros pueden pasar inadvertidos o insignificantes para su vida cotidiana.

De acuerdo con el principio de que los individuos tienden a clasificar todo lo que les rodea y a nombrar las cosas como una manera de organizarlas mentalmente, los estudios etnocientíficos pretenden descubrir cuáles son los “criterios” que se utilizan para efectuar este proceso. En este sentido la etnociencia desarrolló una variedad de “modelos” para describir los ordenamientos del mundo conceptual de una comunidad cultural. Los llamados árboles, paradigmas, taxonomías, espacios semánticos y prototipos, son algunos de éstos. Se diferencian estructuralmente y cada uno representa de manera particular los criterios clasificatorios para un determinado campo semántico dentro de la cultura estudiada (Cuevas, 1989).

Desde esta perspectiva, el papel del investigador radica en describir los campos semánticos de la cultura estudiada. Su objetivo es descubrir sus rasgos particulares y los criterios comunes que utilizan los individuos que pertenecen a ella para ordenar y clasificar los objetos de su mundo. El investigador parte de una base empírica y no utiliza categorías teóricamente preconstruidas; es decir, pretende registrar la visión nativa lo más cercana posible de acuerdo con la propia experiencia de los individuos y según perciben su “realidad”.

Para tal caso, Pike Kenneth (1966) desarrolló el punto de vista “ético” y “émico” para la descripción de la conducta en una cultura determinada. El primero estudia la conducta desde fuera del sistema y es un punto de vista inicial para acercarse al conocimiento de un sistema desconocido. El segundo resulta del estudio de la conducta desde el interior del sistema.

Estudios sobre categorías de color

Los estudios etnobotánicos de Conklin (1973, 1986) fueron los primeros trabajos realizados sobre las categorías de color en una comunidad particular. Encontró que las denominaciones que hacían los nativos de la lengua hanunóo de Filipinas para identificar las plantas de su medio, dependían de diferencias cromáticas basadas en dos niveles de contraste. Posteriormente, Berlin y Kay (1969), contrarios al relativismo de Conklin, anunciaron una serie de hipótesis que en esencia señalan: 1) que la categorización de los colores no es una casualidad y el ámbito semántico de los términos básicos de color, es igual para todas las lenguas; y 2) que hay una secuencia fija de estados evolutivos mediante los cuales debe pasar un lenguaje así como el incremento de su vocabulario básico. La base de su planteamiento está en la universalidad focal de las once categorías de color, ordenadas en siete estados evolutivos de términos básicos y en la capacidad humana innata de percibir la organización del espectro.

Se trata de una hipótesis que ha provocado fuertes discusiones sobre la distribución de los nombres de color en las lenguas del mundo. Sin embargo, ha sido un punto de referencia para el desarrollo de distintas investigaciones en este campo, mismas que han reportado nuevos datos y se han llegado a nuevas conclusiones.

Respecto a los términos básicos, el estudio de Snow (1971) en la lengua de Samoan muestra que ésta tiene dos términos que pueden ser usados para referirse a cosas verdes de objetos animados e inanimados restringiendo su uso a determinados objetos. Por consiguiente, no hay término básico para “verde” quedando fuera de la secuencia evolutiva de Berlin y Kay (1969). Asimismo Hill y Hill (1970), en su estudio sobre la terminología de color en la familia Yutoazteca, encontraron que el término “gris” se extiende en todas las lenguas de la familia, quedando fuera de la secuencia de los siete estados evolutivos, además de que el término “azul” puede constituir una “clase incipiente” dentro del proceso.

Por otro lado, los estudios de Key y McDaniel (1978) apoyan el punto de vista universalista a partir de su Fuzzy Set Theory. Ellos señalan que las categorías básicas de color son generativas y universales y, por lo tanto, son parte de la biología humana. Su tesis central consiste en que las categorías de color están influidas por propiedades inherentes al sistema visual. Estas evidencias fueron apoyadas por Burgess, Kempton y McLaury (1985) con los datos del tarahumara del norte de México. Exploraron el color focal “grue”, una categoría básica de color del sistema que tiene solamente un término para cubrir el nivel de los colores “verde” y “azul”. Encontraron que esta lengua integra un sistema de sufijos obligatorios que especifican la contigüidad del prototipo del color indicado.

MacLaury (1986) muestra que muchas lenguas indígenas de Mesoamérica categorizan dos o tres colores “puros” con un único término: verde con azul, rojo con amarillo o negro con verde y con azul. Las agrupaciones marcadas son conocidas como “categorías compuestas de color” e involucran diversas composiciones internas, relaciones semánticas y fases de cambio. La hipótesis central de su estudio considera que las categorías compuestas de color son construidas sobre unos cuantos axiomas cognitivos y perceptivos, y que la cognición y la percepción son criterios equivalentes para esta clase de categorización.

La hipótesis inicial de los estados evolutivos de Berlin y Kay (1969) ha tenido nuevas aportaciones. Recientemente Kay, Berlin y Marrifield (1991) observaron la existencia de universales semánticos en el léxico básico del color de la lenguas estudiadas por ellos. Muestran que la fisiología visual desempeña un papel importante en el desarrollo evolutivo del vocabulario básico del color. También Kay, Berlin, Maffi y Marrifield (1994) insisten en las ideas expuestas en Basic Color Terms (Berlin y Kay, 1969), y afirman que las dos hipótesis generales presentadas en este trabajo confirman la existencia de un inventario universal restringido de categorías y de que un lenguaje añade términos básicos de color en un orden cerrado. Además, resaltan la necesidad de observar las posibles correspondencias y no correspondencias de las variables biológicas con la cultura, puesto que las investigaciones acerca del significado del color pueden dar luz sobre la relación entre las fuerzas biológicas y la cultura.

La relación entre la categorización del color y la cultura es un aspecto poco explorado por las posturas que sostienen la existencia de universales semánticos. Maffi (1990), por ejemplo, en su estudio para reconstruir la terminología básica de color en Somalia, desde un punto de vista sincrónico (morfológico) y diacrónico (semántico), concluyó que existen dos aspectos que pueden influir en el léxico del color; la interacción de las bases de la percepción universal de la categorización del color, y los factores históricos y culturales.

Por el contario, Lucy y Ahweder (1979) a partir de los resultados de varios experimentos relacionados con la conducta, la comunicación y la memoria del color, apoyan la hipótesis de Whorf, y sostienen que la conducta del color influye en el lenguaje.

Si partimos de que los colores físicamente son los mismos en todas las culturas, pero con significados distintos en cada una de ellas; entonces, ¿es posible suponer que existen rasgos universales en las lenguas y culturas del mundo y al mismo tiempo podemos considerar que cada una de ellas tiene sus propias particularidades?; ¿cómo explicar la influencia de los procesos interlingüísticos e interculturales en la categorización del color?

Éste es un problema importante para ser discutido desde ambas posturas. Nuestra investigación se centra en analizar la relación de la terminología del color en una lengua y su vinculación con el uso cultural que tiene. Aquí consideramos que el léxico del sistema de una lengua se relaciona con el medio social y natural al que pertenecen sus hablantes. En particular, los términos de colores de la lengua náhuatl de Cuetzalan tienen una relación directa con objetos de la naturaleza y cobran significado en su uso cultural.

Aspectos metodológicos

El conjunto de las formas lingüísticas como la clase de colores para designar un campo semántico, constituye parte del vocabulario del sistema de la lengua que habla una comunidad. Lounsbury (1982:40) señaló que el significado del léxico es el factor común más elevado factor, producto de rasgos comunes, a todas sus acepciones. La identificación de los rasgos distintivos de un campo semántico se denomina método del “rasgo común” y constituye la base para el análisis componecial del significado.

Dentro de la lingüística el análisis componencial considera las unidades léxicas como representativas de los niveles jerárquicos del campo semántico y constituye el primer paso para un análisis más profundo. El significado de cada componente es analizado por sus rasgos distintivos para identificar sus características comunes y las que los diferencian. Mediante un procedimiento inductivo se pretende construir un modelo conceptual y describir la estructura de determinado campo semántico.

En particular, todas las lenguas integran a su sistema términos para designar los colores percibidos por sus hablantes; sin embargo, los límites trazados por ellos en la graduación de los colores en algunos casos coinciden y en otros son distintos.

Si bien, los colores físicamente son percibidos de la misma manera, puesto que el sistema visual humano es idéntico; no obstante, cobran significados distintos en cada una de las culturas.

La mayoría de las investigaciones sobre categorías de color han utilizado la prueba de Munsell que consiste en 330 fichas de colores con una graduación imperceptible de un color a otro. Su aplicación es individual en condiciones de luz solar. Se considera una muestra representativa de hablantes y se utiliza un marco de referencia en la lengua nativa.

Con los datos obtenidos se realiza un análisis morfológico para describir la estructura del sistema de colores y clasificar los componentes del campo semántico, descubrir los rasgos comunes y las variaciones individuales. Por otro lado, con el análisis de los datos se pretende identificar los criterios que los hablantes utilizan para clasificar y ordenar los colores que perciben; cuál es para ellos el “prototipo” o mejor ejemplo de la categoría. Finalmente, con los resultados del análisis se elabora un “modelo” representativo del campo semántico del color del grupo estudiado.

Procedimiento

La muestra comprende nueve hablantes, cinco mujeres y cuatro hombres, de las comunidades de Xiloxochico y Yohualichan del municipio de Cuetzalan. Todos hablantes de la lengua náhuatl, adultos y nativos del lugar.

Para la aplicación de la prueba se siguieron los siguientes pasos:

1) Fichas de colores. Su objetivo es registrar los términos que utilizan los hablantes para referirse a un color determinado que perciben; y su aplicación es individual.2

2) Ordenamiento de los colores. Cada hablante ordena la serie de colores, forma grupos y los identifica con un término de color. El objetivo es descubrir los criterios que utilizan para clasificar y ordenar los colores que ellos perciben.

3) Prueba de tríadas. El objetivo es identificar las diferencias y semejanzas en los agrupamientos de los colores. Con una serie de tres fichas de colores, los hablantes separan un color específico de acuerdo su diferencia y agrupan los otros dos de acuerdo a su semejanza y con los criterios que ellos utilizan.

4) Tabla cromática. Se presenta a cada hablante el conjunto de colores ordenados en un continuum de matices uniformes e imperceptibles entre un color y otro. Delimitan las fronteras de cada color e identifican del conjunto de colores de un solo matiz el “prototipo” o mejor ejemplo de la categoría.

5) Uso cultural. El objetivo es describir el uso que tienen los términos de color para los hablantes dentro de la cultura y de su vida social. La información se obtiene mediante entrevistas individuales, y a partir de la relación que hacen de los colores con algunos aspectos de la naturaleza y de la cultura.

Términos de colores en el náhuatl de Cuetzalan

Términos de colores

El conjunto de elementos léxicos que designan la clase de colores en una cultura constituye el campo semántico del color. Dichos elementos comparten los mismos rasgos dentro de la dimensión cromática y al mismo tiempo contienen rasgos particulares que los diferencian. Consideramos que los términos para designar los colores en una lengua están dados por su sistema y por la cultura del grupo correspondiente.

Los datos sobre el náhuatl de Cuetzalan muestran que existen coincidencias significativas en el uso sistemático de algunos términos que los hablantes utilizan para referirse a un color determinado. También indican que hay diferencias significativas en el uso de términos distintos para referirse a un mismo color.

Esto conduce a una primera clasificación de los términos de color entre “básicos” y “no básicos.” Para ello consideramos dos aspectos principales: 1) los criterios lingüísticos propuestos por Berlin y Kay (1969:6);3 y 2) la productividad en el uso sistemático de los términos con referencia a un color determinado dentro del contexto cultural y social.

En esencia un término es considerado básico porque designa un color preciso y se aplica a una variedad de objetos que lo contienen; es perceptualmente notable para los hablantes y tiene un uso sistemático. En cambio, un término no básico limita su designación a determinados objetos y su uso no es sistemático; presenta variaciones en cada uno de los hablantes. Son considerados términos non básicos los que tengan el nombre de un objeto que característicamente porten ese color, como “color oro” o “color mamey”; así como los préstamos.

Ciertamente, un color específico puede ser designado con distintos términos en la medida de que su graduación cromática se aleja del punto focal. De hecho, existe una variación en el uso de ciertos términos cuando el matiz es marcadamente distinto al designado por la categoría focal. Por ello, encontramos zonas coincidentes y zonas divergentes en la gama de matices de los distintos colores entre los hablantes de una misma cultura.

Términos básicos

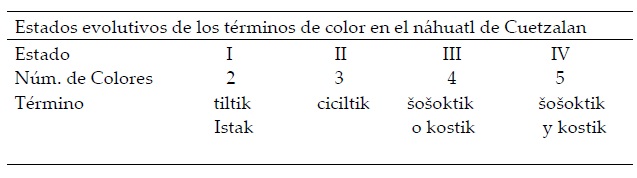

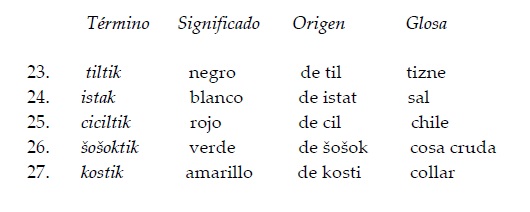

De acuerdo con los dos aspectos mencionados para poder identificar un término básico, los datos del estudio muestran que la lengua náhuatl de Cuetzalan integra un sistema de cinco términos básicos: tiltik, istak, ciciltik, šošoktik y kostik (negro, blanco, rojo, verde y amarillo). Según la hipótesis de Berlin y Kay (1969) respecto a los estados evolutivos, este dialecto quedaría ubicado en el estado IV con cinco términos, junto con otras lenguas de México como el ixcateco, mazateco, popoluca de la Sierra, tarasco, tzeltal y tzotzil.

El siguiente esquema ilustra la posible evolución de los términos básicos de color en el náhuatl de Cuetzalan:

Términos no básicos

Como lo señalamos más arriba, la designación de los términos no básicos es limitada y no tienen un uso sistemático. De acuerdo con estas características los podemos clasificar en tres tipos:

1) Términos con uso (+ recurrente). El uso de estos términos de color nos indican una tendencia a constituirse como básicos debido a su uso recurrente. Forman parte del sistema de la lengua y son términos derivados de nombres que tienen que ver con objetos de la naturaleza. Estos son neštik (azul), šokotik (anaranjado) y kapoltik (morado).

En especial, el término neštik se emplea de manera recurrente para designar el color “azul”, pero en ocasiones es usado por los nahuas para referirse al color “gris”. De hecho, neštik se deriva de kwanešti, “ceniza”, por lo que es más aceptable su relación con este último color; sin embargo, los nahuas de Cuetzalan asocian el color “azul” con el cielo, pero en esta región llueve casi todo el año y es muy frecuente que haya neblina o esté nublado. El término nahua para “neblina” o “nube” es mišti. En el náhuatl clásico (Molina, 1970), nextic es “cosa parda o color ceniza” y nextli es “ceniza”; texotli “azul”, xoxouhqui “azul cielo” y matlalin, “azul oscuro”.

El término šokotik se deriva de šokot, “naranja”, fruta cítrica que se produce en esta región. En cambio, en Zacatlán šokot significa “manzana”, pues se cultiva abundantemente en este lugar. Se puede observar que un mismo término se refiere a objetos diferentes dependiendo del ambiente natural donde se use. En el náhuatl clásico (Molina, 1979) šokotl es un término que designa “la fruta” en general.

Asimismo, el término kapoltik es muy recurrente en su uso para referirse al color “morado”. Se deriva de kapoli, “capulín”, fruta característica de este color. En el clásico (Molina, 1970), el término nahua para morado era camopalli o camopaltic, y se deriva de camotli, “batata o raíz comestible”.

2) Términos derivados de objetos con uso restringido. Se refieren a determinado color y regularmente provienen de nombres de algún objeto de la naturaleza como plantas, animales o cosas. En tanto que tienen el nombre de un objeto característico que lleva ese color, su uso es limitado a una clase de objetos. En seguida presentamos ejemplos donde podemos identificar el término de color, su significado y el nombre del cual se deriva:

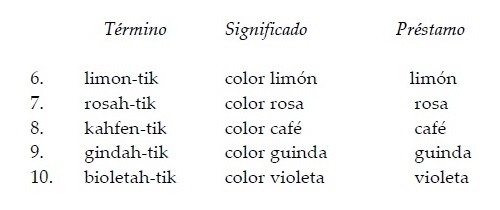

3) Préstamos. La lengua náhuatl de Cuetzalan incorpora a su sistema algunos préstamos del español y los adapta mediante un proceso de hibridación morfológica, agregando el sufijo -tik al nombre del color en español.

En esta primera parte del análisis podemos observar dos aspectos importantes: 1) la creatividad de la lengua náhuatl respecto a su composición morfológica para integrar a su sistema elementos léxicos con significados distintos; y 2) su capacidad de referencia para designar una gama de matices de colores de acuerdo con el mundo de la naturaleza que perciben sus hablantes.

Análisis morfológico

Para el estudio léxico del campo semántico del color en la lengua náhuatl de Cuetzalan, primero se realizó un análisis morfológico con el fin de identificar sus elementos con significado, la serie de afijos que se incorporan a la raíz y sus posibles modificadores. Como ya es sabido, el náhuatl es una lengua estructuralmente aglutinante; es decir, puede incorporar distintos afijos a una raíz para expresar diferentes tipos de relaciones gramaticales.

En el caso de los términos de color, la lengua náhuatl de Cuetzalan incorpora el sufijo -tik a una raíz verbal o nominal para designar ciertas propiedades de los objetos. O bien, puede utilizar una serie de prefijos o modificadores para referirse a la variación cromática de un color determinado.

El análisis morfológico del campo semántico del color es importante para identificar las semejanzas y diferencias que existen en el significado de los términos. De esta manera podemos ordenar los elementos a partir de sus rasgos comunes y de los que los diferencian.

Sufijo -tik

Distintos estudios gramaticales sobre el náhuatl (Robinson, 1969; Sullivan, 1976; Launey, 1979; Troiani, 1979; Hasler, 1987, 1995) señalan que el sufijo -tik es un marcador de una clase de adjetivos. En particular, Launey (1992:108-109) menciona que no existe en náhuatl una clase de palabras que sean específicamente adjetivos. Lo que hay son palabras que tienen cierta propensión a traducirse como adjetivos en una lengua como el español. Más adelante dice que un gran número de “adjetivos” son sacados de radicales nominales a los que se les agrega el sufijo completo -tik, y en términos estrictos estas formas son los perfectos de los verbos en -ti derivados de nombres.

En este caso, con los términos de colores podemos referirnos a una propiedad específica de los objetos para describirlos; y de acuerdo con las observaciones hechas por Launey (1992), podemos pensar en una cosa diciendo que “es como blanca”, “parece blanca” o de cualquier otro color.

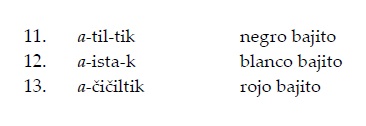

Prefijo a-

En el dialecto náhuatl de Cuetzalan este prefijo se usa para indicar que el color de referencia es más “bajito” que el color focal. Es una forma que proviene de a-t, “agua”, por lo que los nahuas piensan que un color que contiene agua es menos intenso.

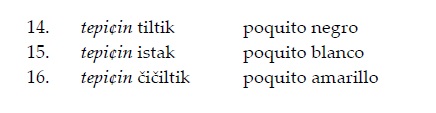

También con la forma tepi¢in, “poco”, se pueden construir frases para indicar que un color es menos intenso que otro del mismo matiz.

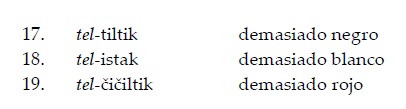

El prefijo tel-

Éste es un prefijo que funciona como intensificador para marcar la saturación de cualquier color. Los hablantes lo utilizan con frecuencia para señalar que un color es demasiado intenso.

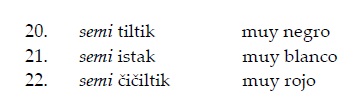

Asimismo, la forma semi, “muy, tan” que en español determina al adjetivo, en náhuatl puede construir frases que indican mayor saturación en el color.

En términos generales, podemos decir que la lengua náhuatl de Cuetzalan cuenta con un sistema de marcación morfológica (prefijos) y de modificadores libres para diferenciar el matiz de un color con relación al color focal; ya sea para indicar que éste es más bajo o más intenso.

Criterios de clasificación

En esa parte nos vamos a referir a los criterios, como “rasgos distintivos”, que utilizan los nahuas de Cuetzalan para clasificar los colores que perciben y para la delimitación que hacen en la graduación cromática. Los resultados de la prueba muestran que el criterio común que ellos utilizan es la tonalidad para agrupar los colores, según las semejanzas del matiz entre un color y otro. Hubo coincidencia en utilizar términos básicos para indicar los agrupamientos y también variaciones en el uso de términos no básicos para el mismo fin.

Por otro lado, los resultados de la prueba de tríadas muestran que el criterio común para indicar las diferencias y semejanzas entre los ordenamientos de colores es la brillantez. Esto significa que para los nahuas de Cuetzalan los colores “brillantes” o “encendidos” sí pueden combinarse, en cambio los “pálidos” o “serios” no se combinan y tienen poco uso cultural.

Con los resultados de la tabla cromática podemos reconocer los distintos límites que los hablantes marcan en las fronteras entre un color y otro dentro de una graduación cromática continua. Los datos son ilustrativos para observar una coincidencia en la identificación del color focal utilizando los cinco términos básicos (tiltik, istak, ciciltik, šošoktik y kostik); así como algunas variaciones en el uso de los tres términos más recurrentes (neštik, šokotik y kapoltik). También hay coincidencias en la identificación del color “prototipo”; como el mejor ejemplo de la categoría. Los nahuas se refieren a éste como el “mero mero”, el mejor de todos los colores agrupados.

Consideramos que el modelo sobre el campo semántico del color, representativo de la comunidad de Cuetzalan, es el resultado del conjunto de la conceptualización individual de cada uno de los hablantes de la muestra. Constituye un ejemplo de la forma en que ellos perciben los colores y nos indica cuáles son los criterios que usan para ordenarlos y clasificarlos.

Algunos aspectos etimológicos

Desde un punto de vista etimológico es posible que el origen del significado de los términos básicos de color en la lengua náhuatl tengan que ver con determinados objetos de la naturaleza. Se compararon estos términos del vocabulario náhuatl clásico, según las entradas encontradas en Molina (1970), Rémi (197), Karttunen (1983) y Campbell (1985), con los términos de colores del náhuatl de Cuetzalan. Los datos que obtuvimos son los siguientes:

Como se puede apreciar, el término de color se deriva del nombre de un objeto que físicamente tiene el color que designa. Es una derivación que también se encuentra en los términos considerados en nuestra investigación como no básicos: neštik, color azul (derivado de mišti, “neblina o nube”, pensando que en Cuetzalan frecuentemente está nublado), šokotik, color naranja (derivado de šokot, “naranja”); kapoltik, color morado (derivado de kapoli, “capulín”); taltik, color tierra (derivado de tal, “tierra”); socitik, color flor (derivado de socit, “flor”); etcétera.

Algunos usos culturales

Sabemos por experiencia, o por el conocimiento de algunos estudios sobre las culturas del mundo, que los colores cumplen distintas funciones comunicativas y simbólicas. En particular en la cultura nahua, desde la época precolombina, los colores han representado una función simbólica dentro de la vida social y religiosa. Por ejemplo, tenían una relación simbólica con los puntos cardinales y con los dioses (Martí, 1969; Beyer, 1965).

Las impresionantes descripciones que hace fray Bernardino de Sahagún (1989), según las cosas que observó en la Nueva España, nos permiten entender la posible importancia que tenían los colores para la vida social y cultural de los nahuas de aquella época. Los colores provenientes de plantas, piedras y otros materiales, se usaban principalmente para teñir mantas, telas o pieles, y para pintar diferentes motivos.

Para los nahuas actuales de Cuetzalan el color representa un importante significado en su vida social y religiosa. Seleccionan determinados colores y motivos para el diseño de la vestimenta tradicional que usan las mujeres. Hay colores que usan las mujeres y con ellos se puede identificar la comunidad a la que pertenece. También el empleo de determinados colores en la vestimenta puede representar cierto prestigio dentro de la comunidad.

En las danzas tradicionales la elección de algunos colores es importante para el diseño de los trajes. En la percepción de la naturaleza el color juega un papel interesante. Por ejemplo, durante el proceso de maduración del fruto de la planta de café es posible reconocer sus distintas variedades a partir del color.

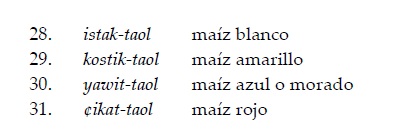

En especial para los nahuas de Cuetzalan, como es el caso de otros grupos indígenas de Mesoamérica, el maíz constituye un elemento importante en su alimentación y en su vida espiritual. Ellos reconocen cuatro variedades de maíz que identifican y clasifican de acuerdo a su color:

Las dos primeras variedades las identifican con términos de colores que ya comentamos anteriormente con su posible derivación etimológica. De los otros dos, yawit conserva su significado del náhuatl clásico: yauitl, “maíz moreno o negro”; yapalli es “color negro” y yapaltic “cosa teñida de negro”, (Molina, 1970). Quizás el término ¢ikat resulte más interesante por el simbolismo que tiene. En el náhuatl clásico tzicatl significa “hormiga grande ponzoñosa que pica”, (Molina, 1979); en el náhuatl actual de Cuetzalan ¢ikat quiere decir “hormiga roja” y tiene una relación simbólica con el mito del origen del maíz. Cuentan los nahuas de Cuetzalan que Sentiopil, “hijo del maíz”, lo sembró con la ayuda de los animales, lo cosechó y después lo encerró en una cueva. Justamente después unas hormigas rojas llamadas ¢ikat lo sacaron y lo acarrearon para que los hombres lo descubrieran (CEPEC, 1994).

En efecto, hay muchos aspectos de la cultura que se relacionan con los colores y tienen gran importancia en la vida social de los nahuas. Aquí solamente mencionamos algunos casos de manera muy general. Esta es un área que requiere de estudios etnográficos y etnolingüísticos de mayor profundidad.

Conclusiones

Es un hecho que el tema de la relación entre el lenguaje, la cultura y el pensamiento, ha sido un punto de interés en los estudios sobre las categorías del color. Distintos auto res han tratado de demostrar la influencia de los factores biológicos y ambientales en los procesos de categorización.

Los resultados de esta investigación nos muestran que el náhuatl de Cuetzalan integra a su sistema cinco términos básicos: tiltik, istak, ciciltik, šošktik y kostik. En este sentido confirma la hipótesis de Berlin y Kay (1969) respecto al estado IV, según los criterios lingüísticos expuestos anteriormente. Sin embargo, los datos también nos muestran que, de acuerdo con el desarrollo de la lengua, existen términos que tienen un uso sistemático por parte de los hablantes (+ recurrente). Consideramos que éstos términos tienden a constituirse como básicos en los próximos periodos del desarrollo de la lengua: neštik, šokotik y kapoltik. De ser confirmada nuestra hipótesis quedarían fuera de los estados evolutivos propuestos por Berlin y Kay (1969). Pensamos que la secuencia evolutiva que dichos autores plantean no necesariamente siguen un orden fijo; tenemos que considerar la influencia sobre el vocabulario de que otros factores le imprimen, como el cultural, el social y el ambiente.

Los resultados también muestran que existe una coincidencia en el uso sistemático (+ recurrente) de algunos términos para referirse a un color específico; y una variación de términos distintos para referirse a un mismo color. Encontramos términos derivados de nombres de objetos, plantas y animales y se forman agregando el sufijo -tik a la raíz nominal. Préstamos del español adaptados a la lengua por medio de un proceso de hibridación morfológica. Asimismo, la lengua cuenta con un sistema de prefijos para modificar la calidad del matiz del color indicado. El prefijo a- (de at, “agua”) indica un color más bajo y el prefijo -tel indica mayor intensidad en el matiz.

Gracias al carácter morfológico de la lengua náhuatl es posible integrar nuevos lexemas de color a su sistema y desarrollar su capacidad referencial para designar una gama de matices de acuerdo con el mundo de la naturaleza que perciben sus hablantes. La categorización de colores en la cultura nahua es un ejemplo de la relación que tiene el vocabulario con el medio ambiente. Como ya se demostró, el significado de los términos para designar un color tiene una relación directa con la naturaleza.

Por otro lado, los nahuas de Cuetzalan utilizan dos criterios para clasificar y ordenar su mundo del color. La tonalidad, según las semejanzas del matiz, y la brillantez, por la diferencia que perciben entre un color y otro. No obstante de que se encuentre una variación con relación a los límites en la graduación cromática entre un color y otro, se presenta una alta coincidencia en los colores focales, prototipo, designados con los cinco términos básicos y los tres de uso más sistemático [+ recurrente].

En resumen, el espacio semántico constituye el modelo representativo para el campo semántico del color de la comunidad de Cuetzalan. Está organizado a partir de criterios comunes y agrupa los elementos léxicos que designa un color determinado.

Como en todas las culturas, el color cumple una función simbólica y social en la vida de los nahuas de Cuetzalan. Algunos ejemplos de ello lo podemos observar en el diseño de la vestimenta de las mujeres, en los trajes de las danzas tradicionales, en la naturaleza y, especialmente, en la clasificación de las distintas variedades de maíz y café que conocen.

Bibliografía

Berlin, Brent y Paul Kay, Basic Color Terms: Their Universality and Evolution, Berkeley, EUA, University of California, Press, 1969.

Beyer, Hermann, “Mitos y simbología del México antiguo”, en El México Antiguo, Revista internacional de arqueología, etnología, folklore, historia antigua y lingüística mexicana, t. 10, México, Sociedad Alemana Mexicana, 1965.

Boas, Franz, “Introduction to Hanbook of American Indian Languages”, en J. W. Powell, (ed.), Indian Linguistic Families of American North of Mexico, University of Nrbraska Press, 1991, pp. 1-79.

Burgess, D., W. Kempton y R. MacLaury, “Tarahumara Color Modifiers: Individual Variation and Evolutionary Change”, en Janet Doughery (ed.), Direcction in Cognitive Anthropology, Urban y Chicago, University of Illinois Press, 1985, pp. 49-72.

Campbell, Joe R., A Morphological Dictionary of Clasical Nahuatl. A Morphemes Index to The Vocabulario en lengua mexicana y castellana, fray Alonso de Molina, Madison, Hipanic Seminary of Medival Studies, 1985.

Canger, Una, “Nahuatl Dialectology: A Survey an Some Suggestion”, en IJAL, núm. 1, vol. 54, enero, 1988a, pp. 28-72.

____________, “Subgrupos de los dialectos nahuas”, en J. Kathryn Josserand y Karen Dakin (eds.), Some and Mist: Mesoamerican Studies in Memory of Thelma O. Sullivan, Osford, BAR International, Serie 402, parte II, 1988b, pp. 473-498.

Cardona, Giorgio Raimondo, Los lenguajes del saber, Barcelona, Gedisa, 1990.

CEPEC, Taller de tradición oral de la Sociedad Agropecuaria del CEPEC, Les oímos contar a nuestros abuelos: etnohistoria de San Miguel Tzinacapan, México, INAH, (Divulgación), 1994.

Conklin, Harold, “Color Categorization”, en American Anthropologist, núm. 4, vol. 75, agosto, 1973, pp. 931-942.

____________, “Hanunóo Color Categories”, en Journal Anthropological Research, núm. 3, vol. 42, 1986, pp. 441-446.

Cuevas, Suárez Susana, “La etnociencia”, en Carlos García Mora (coord.) La antropología en México. Panorama histórico, México, INAH (Biblioteca del INAH, 3), 1988, pp. 329-356.

____________, “Modelos etnocientíficos”, en Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, t. 35, México, Sociedad Mexicana de Antropología, 1989, pp. 73-85.

Hasler, Hangert Andrés, Hacia una tipología morfológica del náhuatl a partir del dialecto de Zacamilola, México, CIESAS (Cuadernos de la Casa Chata), 1987.

____________, Manual de gramática del náhuatl moderno, México, Universidad Autónoma de Tlaxcala-CIESAS, 1995.

Hill, Jane y Kenneth Hill, “A Note Utoaztecan Color Terminologies”, en Anthropological Linguistic, núm. 7, vol.12, 1970, pp. 232-238.

Karttunen, Frances, An Analytical Dictionary of Nahuatl, University of Texas Press, Austin, 1983.

Kay, Paul y C. K. McDaniel, “The Linguistic Significance of The Meaning of Basic Color Terms”, en Language, vol. 54, 1978, pp. 610-646.

Kay, P., B. Berlin y W. Merrifield, “Biocultural Implications of Systems of Color Naming”, en Journal of Linguistic Anthropology, núm. 1, vol. 1, junio, 1991, pp. 12-25.

Kay, P., B. Berlin, L. Maffi y W. Merrifield, Color Naming Across Language, septiembre, 1994, (copia).

Kenneth, Pike L., “El punto de vista ético y émico para la descripción de la conducta”, en Alfred G. Amith (comp.), Comunicación y cultura, Buenos Aires, Nueva Visión, 1984, pp. 233-248.

Lastra de Suárez, Yolanda, Las áreas dialectales del náhuatl moderno, México, UNAM, 1986.

Launey, Michel, Introducción a la lengua y la literatura náhuatl, México, UNAM, 1992.

Lounsbury, Floyd G., “Análisis estructural de los términos de parentesco”, en Tzvetan Todorov (comp.), Investigaciones semánticas, Buenos Aires, Nueva Visión, 1978, pp. 81-103.

____________, “El lenguaje y la cultura”, en Sidney Hook (comp.), Lenguaje y filosofía, México, FCE, 1982, pp. 15-52.

Lucy, John A. y Richard A. Ahwedwe, “Whorf and his Critics: Linguistic and Nonlinguistic Influences on Color Memory”, en American Anthropologist, núm. 4, vol. 3, septiembre, 1979, pp. 581-615.

Mackert, Michel, “The Roots of Franz Boas, Iew of Linguistic Categories as Window to Human Mind”, en Historiographia Linguistica XX, núm. 2-8, 1993, pp.331-351.

MacLaury E. Robert, “Color in Mesoamerica: A Theory of Composite Categorization”, vol. 1, tesis doctoral, University of California, Berkeley, 1986.

Maffi, Luisa, “Somali Color Terms Evolution: Gramatical and Semantic Evidence”, en Anthropological Linguistic, núms., 3-4, vol. 32, 1990, pp. 316-334.

Martí, Samuel, “Simbolismo de los colores, deidades, números y rumbos”, en Estudios de cultura náhuatl, núm. 2, México, UNAM, 1962, pp. 93-127.

Molina, fray Alonso de, Vocabulario en lengua castellana y mexicana y mexicana y castellana, México, Porrúa, 1970.

Mounin, George, Historia de la lingüística: desde los orígenes al siglo XX, Madrid, Gredos, 1983.

Rémi, Simeón, Diccionario de lengua náhuatl, México, Siglo XXI Editores, 1978.

Robinson, Federico (ed.), Aztec Studies, t. I y II, Summer Institute o Linguistics of the University of Oklahoma, 1969.

Sahagún, fray Bernardino de, Historia general de las cosas de la Nueva España, t. 1 y 2, México, CNCA, 1989.

Sapir, Edward, Selected Writing of Edward Sapir in Language, Culture and Personality, David G. Mandelbaum (ed.), Berkeley, University of California Press, 1949.

Snow, David, “Samoa Color Terminologies: A Note on The Universality and Evolutionary Ordering of Color Terms”, en Anthropological Linguistics, núm. 8, vol. 13, noviembre, 1971, pp. 385-390.

Sullivan, Thelma, Compendio de la gramática náhuatl, México, IIH-UNAM, 1983.

Troani, Duna, Estudios del mexicano de Tzinacapan, París, VER études Ibérique el latinoamericanes, 1979, (traducción del francés).

Whorf, Benjamin Lee, Lenguaje, pensamiento y realidad: selección de escritos, Barcelona, Barral Editores, 1971.

Sobre el autor

Mario Alberto Castillo Hernández

Egresado de la Maestría en Lingüística Indoamericana, CIESAS.

Citas

- Los autores representantes de cada etapa son: en la primera B. Malinowsky, F. Boas, E. Sapir, B. L. Whorf, E. Durkheim, M. Mauss, C. Lévi-Strauss, F. de Saussure y R. Jakobson; en la segunda C. Frake, H. Conklin, F. Lounsbury, W. Goodenough, C. Voegelin, W. Sturtevant y D. Hymes; y en la tercera B. Berlin, P. Kay, J. Grimes, G. Simpson, E. Taylor, A. Wallace, entre otros. [↩]

- La prueba que apliqué estuvo construida con 113 fichas de colores y constituye una adaptación de la prueba original de Munsell de 330 matices, con una graduación continua e imperceptible entre un color y otro. Las fichas quedaron montadas en soportes de plástico ordenadas de tal manera que se adecuara a la prueba original. [↩]

- Berlin y Key (1969:6) consideran siete criterios lingüísticos, pero los cuatro primeros definen de manera esencial lo que es un término básico: a) debe ser monolexémico; b) su significación no puede estar en el significado de otro término; c) su aplicación no debe estar restringida a una limitada clase de objetos; y d) debe se psicológicamente notable para sus hablantes. [↩]