Sin lugar a dudas, uno de los lugares que caracteriza a la ciudad de Santiago es el cerro Santa Lucía. Lugar de paseo de transeúntes, es el resultado o máxima expresión de la gestión de Benjamín Vicuña Mackenna, intendente de Santiago entre 1872 y 1874. Este personaje se destaca en la historia de Chile por su faceta de hombre ligado a la cultura y al ámbito político. En lo cultural, fue uno de los principales exponentes de la historiografía liberal del siglo XIX, además de difusor de la educación y la cultura en la sociedad chilena de su tiempo; mientras en lo político se destacó por ser uno de los máximos representantes del pensamiento liberal, lo que si bien le permitió llegar a la intendencia, no así concretar su carrera a la presidencia.

A partir de su cargo en la intendencia, Vicuña Mackenna concretó el proyecto de modernización urbana del país, específicamente de la ciudad de Santiago, donde se destaca el cerro Santa Lucía, bajo el ideario de dar una nueva fisonomía a la ciudad. Este proyecto y su materialización, del que somos herederos hasta el día de hoy, fue plasmado en un documento concreto, el Álbum del Santa Lucía (1874), donde se caracteriza el cerro y el proceso de su transformación acompañado de las respectivas fotografías.

Por tanto, en este estudio se propone un análisis del álbum como documento histórico, al ser el reflejo o concreción de un proyecto de transformación urbana de la ciudad. Para esto, en primer lugar se realizará una caracterización del álbum, para luego referirnos al cerro y la obra de “hermoseamiento”; con los principales lugares rescatados por el intendente en las fotografías del álbum. Finalmente, el proyecto de urbanización del cerro Santa Lucía debe ser comprendido en un contexto más amplio, como reflejo del imaginario de modernización del cual Chile se hacía partícipe, a la altura de las otras naciones modernas, y también como representación del ideario del intendente como exponente de este contexto histórico.

Lo subyacente a este álbum es el imaginario de modernidad, expresado a través de discursos y representaciones.1 Es decir, el discurso de modernidad se refleja en la transformación de la ciudad, y su representación material en las obras de urbanismo, teniendo al cerro Santa Lucía como la máxima expresión del proceso.

El Álbum del Santa Lucía: la fuente documental

En el contexto chileno, el uso de la fotografía como documento histórico aún es un campo en deuda; principalmente se ha trabajado la reconstrucción de una historia de la fotografía, con base en los principales fotógrafos; el análisis de las imágenes según características estéticas, abordándose someramente el contexto de su producción; o bien como representación de un determinado proceso o acontecimiento histórico, considerando que lo subyacente a esta práctica es la intencionalidad de su producción, ya sea desde lo que se desea retratar o quien encarga dicha tarea.2 Es en esta dinámica donde debemos situar el Álbum del Santa Lucía.3

Respecto a los antecedentes del uso de la fotografía en Chile, éstos se remontan principalmente a mediados el siglo XIX, donde la práctica comienza a masificarse en la sociedad, aunque desde antes encontramos las primeras manifestaciones de este procedimiento, concretamente en el daguerrotipo.4

La expansión de la práctica fotográfica, en su primera expresión del retrato, va de la mano con la llegada de los primeros fotógrafos, quienes al instalarse con sus talleres hicieron posible el aumento del deseo de la sociedad por acceder a esta novedad. Junto a esta masificación se necesitó mejorar la técnica y el formato de las imágenes, además de la rapidez en su producción. También cambió la forma de representar, puesto que ya no sólo se limitaba a retratos individuales y familiares, tal como en un primer momento, sino que se incorporó la fotografía a los impresos o publicaciones. Esto permitió la popularización de las vistas, panoramas de paisajes y costumbres, ya sea con una visión artística, social o antropológica, con lo cual estaríamos frente al origen de la fotografía como documento gráfico y periodístico.5 Así es como en este periodo la fotografía es ampliamente utilizada en la compilación de diversos álbumes impresos en litografía, teniendo por propósito dar a conocer nuestras bellezas naturales y nuestros progresos edilicios.6

El Álbum del Santa Lucía corresponde a un conjunto de fotografías, acompañadas de un texto explicativo de las obras que conforman la transformación del cerro. Si bien en términos generales los álbumes se caracterizan por ser un contenedor de imágenes de un lugar o tema concreto, también se debe considerar que son la expresión de un maginario de la sociedad, del cómo se perciben o quieren ser percibidos, y para ello utilizan diversos mecanismos o estrategias, que en este caso corresponden a la fotografía.7

El proyecto del álbum es obra de Vicuña Mackenna, quien ejerce como editor y encargado de los textos que acompañan a las fotografías. El fotógrafo a cargo de las tomas no es mencionado a lo largo de los textos de la presentación, ni en la fundamentación ni caracterización del proyecto urbanístico. La única referencia disponible corresponde a uno de los textos de las fotografías, donde el intendente menciona que el lugar “fue elegido por el fotógrafo Adams, ‘autor de esta serie de vistas’, como el lugar más aventajado para retratar en forma de portada el estado mayor del cerro”.8 Esta referencia, que si bien podríamos considerarla como el dato efectivo sobre quién fue el artífice de las imágenes, en una lectura más amplia permitió rastrear y llegar hasta las personas que estuvieron detrás de la obra, más allá de la referencia a Adams.

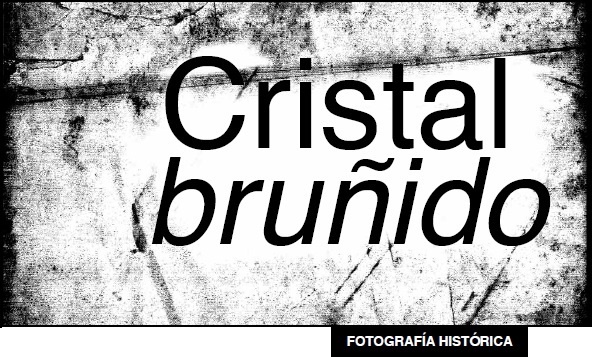

Pedro Emilio Garreaud fue un destacado fotógrafo del periodo, reproductor de vistas y paisajes de Chile —principalmente de las ciudades de Santiago, Valparaíso, Cauquenes y Lota—, además de escenas y costumbres campesinas, siendo uno de los primeros en desarrollar el formato álbum. En 1872 propuso al gobierno el proyecto de formar álbumes de vistas del territorio, retratando los oficios, paseos y monumentos más característicos del país. Fue así como tiempo después —por su cercanía con Vicuña Mackenna—, ambos gestaron y publicaron el Álbum del Santa Lucía, impreso por la Librería del Mercurio en Santiago, con 49 fotografías de gran formato.9 Además, Garreaud trabajaba con un equipo de fotógrafos, que en este proyecto de Santa Lucía fueron Pedro Adams y Félix Leblanc, este último pariente de Garreaud (fig. 1).

Si bien Vicuña Mackenna menciona a Adams como el “autor de esta serie de vistas”, existe la duda de la total autoría de las imágenes, o si sólo algunas le corresponden.10 Esto queda de manifiesto al observar las fotografías, pues se distinguen ciertas diferencias en cuanto a las tomas, lo que permitiría individualizar a grandes rasgos a los fotógrafos de las mismas, mediante un ejercicio comparativo con otras producciones de los profesionales del equipo de Garreaud. Esto también se relaciona con la organización de las fotografías a lo largo del álbum, ya que el primer grupo de éstas, los planos exteriores del cerro así como las vistas desde éste en dirección a la ciudad, corresponderían a Garreaud, mientras que las de los lugares concretos del cerro —ya sean los pasajes, los monumentos y estatuas— serían de Adams.11

En relación con la estructura del álbum, la información está organizada para orientar a quien observa las imágenes según los lugares del cerro y el recorrido al momento de visitarlo. Asimismo, la composición artística y material de este álbum, tanto en la parte fotográfica como en la tipografía, Vicuña Mackenna menciona que “dejamos al ilustrado público como único juez de la obra”.12 Aun así, tampoco se puede olvidar que el álbum —al ser un objeto cultural— cumple con una función social además de representar algo concreto, que en este caso sería el proyecto urbano realizado en el cerro.

El álbum está compuesto de 116 páginas, de las cuales 49 corresponden a fotografías del cerro. Además está delimitado en dos partes: la primera es sólo texto, donde se presenta una descripción general del cerro y las transformaciones (13 páginas); la segunda parte contiene dos secciones, una es la fundamentación de la obra (tres páginas), y otra constituye el álbum mismo, con las fotografías situadas en la página izquierda y el texto descriptivo en la página siguiente, junto con el título respectivo del lugar Representado. La mayoría de las fotografías tiene una composición amplia en la hoja, aunque algunas están al parecer enmarcadas y todas están en color sepia.

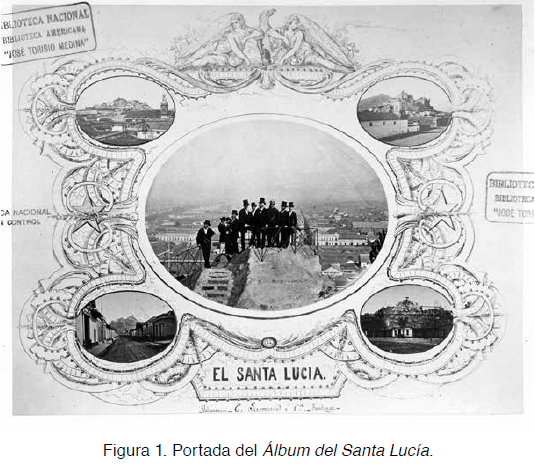

En la secuencia fotográfica también se observa una delimitación, en primer lugar están las vistas panorámicas sobre el cerro (seis), destacándose principalmente las calles colindantes y teniendo a éste de fondo. Una característica de este primer grupo de imágenes es mostrar las calles casi desiertas, exceptuando una de ellas en donde a lo lejos se ven unas carretas o carruajes. Esta representación de la ciudad, el sólo mostrar las calles, puede ser interpretado como un énfasis por éstas, ya que también conforman el proyecto urbanístico de Vicuña Mackenna durante su periodo de intendente, y no una preocupación por retratar a la Sociedad del momento.13

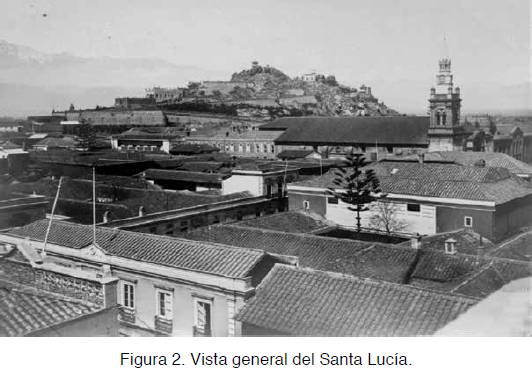

Esta primera parte de la secuencia se completa con otras dos fotografías que son vistas panorámicas pero tomadas desde el cerro, donde una vez más se ven las calles y lugares identificados por el intendente, como por ejemplo el llano del Maipo (figs. 2 y 3). El resto de las imágenes son los lugares del cerro que han sido parte de la transformación, destacándose los parques, grutas, monumentos y esculturas.

Por otra parte, cabe señalar que la finalidad del texto introductorio y que acompaña a las imágenes, según Vicuña Mackenna consiste en “invitar o conducir al público en una incursión por los senderos, escalas, jardines, edificios del cerro para que la tarea de visitarlo sea para cada cual no una fatiga sino un agradable pasatiempo”.

Un espacio concreto: el cerro Santa Lucía

En la descripción general del cerro, y como fundamentación del proyecto urbano frente al lector, Vicuña Mackenna destaca ciertos elementos: lo natural, por ser una determinada formación geológica que cuenta con ciertas piedras y rocas, además de un recurso hídrico; lo histórico, porque a sus pies fue donde se plantó la primera bandera española, y de encuentro entre indígenas y españoles, “fue el orijen, la cuna i el baluarte de Santiago”; lo religioso por ser el sitio en que se erigió la primera ermita en la cima, como lugar de oración; y lo urbano por su ubicación en medio de la ciudad, a sólo unas cuadras de la Plaza de Armas.

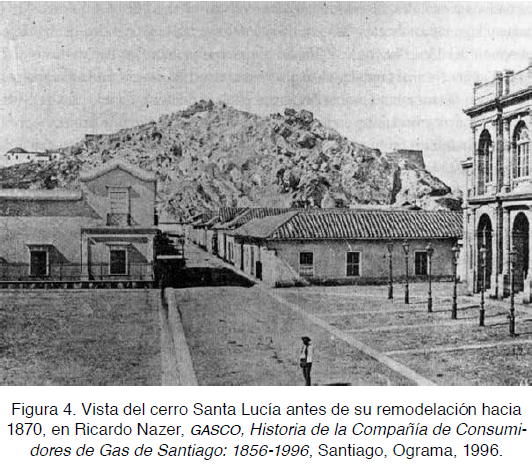

En esta fundamentación también se hace referencia a los momentos emblemáticos que dan cuenta de la historicidad del cerro tal como en un primer momento con la llegada de Valdivia y el proceso de Conquista del territorio; luego durante la Reconquista española, cuando el gobernador Casimiro Marcó del Pont dio el mismo uso al peñón que Valdivia, como lugar de resguardo y fortaleza frente a los ataques, es decir, “el Santa Lucía [sería] el primero i el último baluarte de la España”. Por tanto, “esa maravilla natural, histórica i urbana necesitaba únicamente un operario cualquiera que comprendiese su adaptación a los usos i propósitos de las ciudades modernas, es decir, su adaptación para paseo público i sitio de reuniones populares […] lo que constituye un verdadero paseo, en el sentido moderno de esta palabra que significa recreo i arte, salud e hijiene” (fig. 4).14

Como vimos anteriormente, en la introducción de la obra Vicuña Mackenna invita al espectador, a través del soporte del álbum, a recorrer el cerro según ciertas orientaciones espaciales, ya que “no se trata de visitarlo o pasear por él por cualquier lado”.15

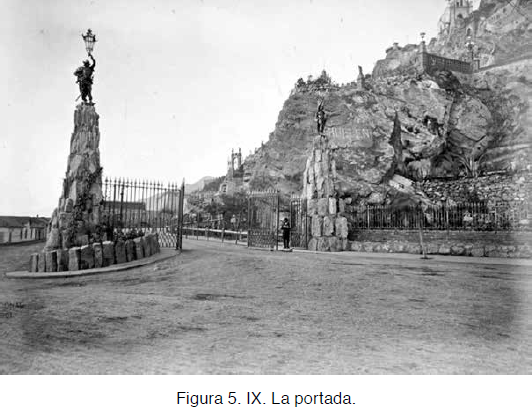

A lo largo del recorrido, en el texto se destacan concretamente los lugares reconstruidos, mencionando detalladamente sus particularidades, la existencia de estatuas, la procedencia de éstas, su valor y estilo artístico. El primer lugar destacado en el itinerario corresponde a la entrada o pórtico principal al paseo, ya sea por la calle Alameda o por Agustinas, pasando por una gran reja de fierro que cuenta con dos estatuas de soldados franceses. Además, “ésta y la portada del norte (Monjitas) son las únicas entradas autorizadas, contando incluso con una llave como condición de orden y provecho del lugar” (fig. 5).

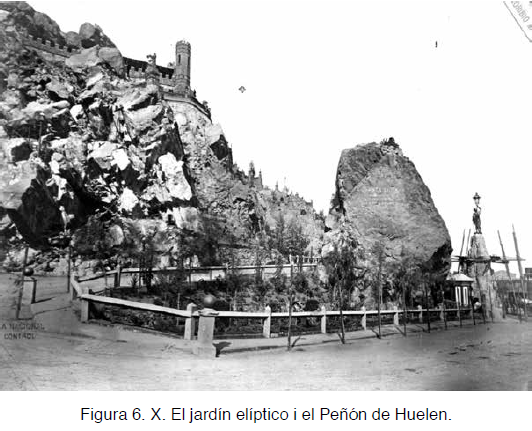

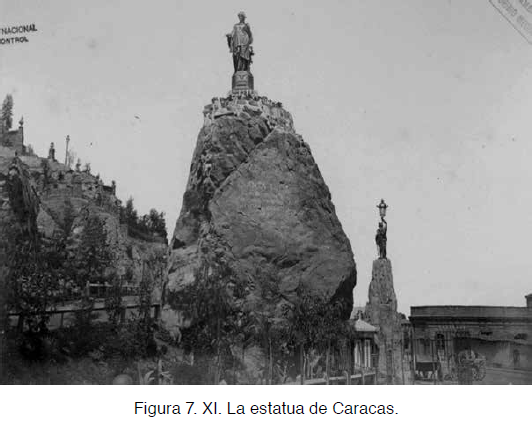

Traspasando esta reja el recorrido puede continuar por el lado izquierdo, donde existe un parque que cuenta con cuatro jarros estilo griego y una estatua; o por la derecha, donde hay un jardín a la sombra del peñón y la estatua de Caracas (fig. 7). Esta última fue modelada en París, en 1873, e inaugurada solemnemente el 17 de septiembre de 1874, según consta en la inscripción esculpida en el lado interior de la roca o peñón: “en la faz de ésta que mira al sur se leen en letras de oro esta leyenda que recuerda en un nombre i en una cifra la doble historia de la era indíjena i de la conquista- Huelén!-1541”. Mientras que en la faz del extremo norte otro letrero, esculpido y dorado en la roca, consagra la primera inauguración del paseo con estas palabras: “Paseo de Santa Lucía. Inaugurado solemnemente el 17 de setiembre de 1872. Obra de Dios. El pueblo con sus ofrendas la hizo suya” (fig. 6).16

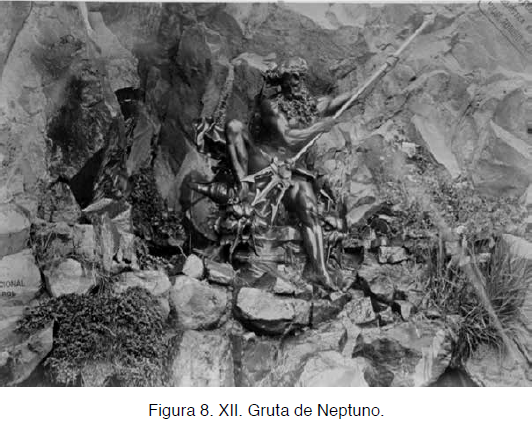

Frente a esta roca se ubica el estacionamiento de las carretas de la policía urbana, y junto a ella la gruta de Neptuno, que posee una estatua de la deidad realizada en Francia. Vicuña Mackenna caracteriza esta imagen como “el primer objeto animado y que atrae las miradas del paseante”, y en medio de la caverna, a los pies de la estatua se colocaron especies de árboles como el canelo (fig. 8).17

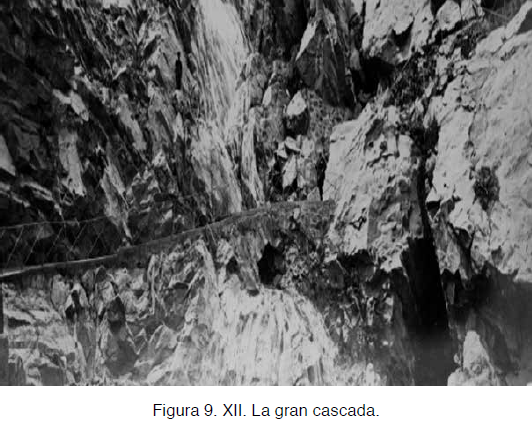

A partir de este punto de referencia se encuentran tres caminos para subir a la cima del cerro: a la derecha, el gran camino del oriente, por donde siguen los carruajes; a la izquierda el camino de los jardines, por donde descienden estos transportes, y el sendero de la cascada al frente de la gruta (fig. 9). Además, este lugar es descrito como

[…] la subida más caprichosa i romántica del cerro, i aunque la más corta es la mas forzada. Por esto la elijen de preferencia los ájiles jóvenes i las parejas felices. En sus mecetas se descansa, sus jardines perfuman el ambiente, sus atrevidas rocas ofrecen sombra i misterio. Es esta una pequeña excursión por una Suiza en miniatura, a la cual no falta ni el ruido de las cascadas ni, en ocasiones, el rans des vaches, o el canto silvestre el minero que trabaja en sus gargantas. Las escalas del sendero aparecen en diversas direcciones, i al llegar a la portada están indicadas por los altos pasa-manos de fierro que sirven de proteccion i ausilio a los paseantes.18

En la anterior descripción, sin duda se observa la subjetividad del intendente, ya que manifiesta sus apreciaciones sobre el lugar y da cuenta de su experiencia o conocimiento, al comparar el sitio con Suiza, uno de los tantos parajes por él visitado.

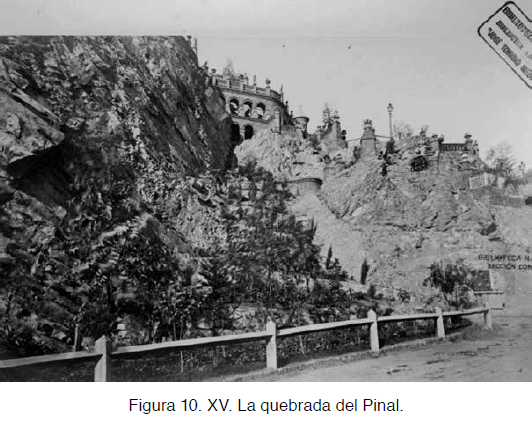

En relación con los parques, serían de carácter artificial, ya que los conformaban especies trasplantadas de diversos lugares, incluso desde Europa, como señala al mencionar la quebrada del Pinal (fig. 10), considerado

[…] uno de los sitios mas fragosos i pintorescos: Es un arbolado i jardin dispuesto en anfiteatros que produce a la vista el mas agradable efecto. Al pié, junto a la baranda del camino, un lecho de frescas flores a la sombra de árboles ya corpulentos, i en seguida en el ascenso una muchedumbre de hermosos pinos de las especies mas variadas i traidas especialmente de Europa, hasta terminar con una garganta estrecha que cierra la elegante arquería denominada por su forma, el Acueducto romano (fig. 11).19

Cabe señalar que la reconstrucción del cerro no sólo contempló la creación de parques o pasajes de paseo, sino que también se reconstruyeron obras ya existentes, como el restaurant, la “construcción mas agradable del paseo i la mejor adoptada por su estilo”, retratado en el álbum tanto desde su fachada como en su interior (fig. 12).20

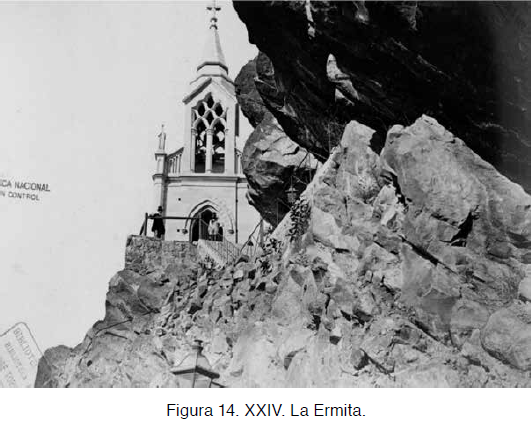

Sin duda, uno de los lugares más destacados por el intendente es la Ermita, que en primer lugar es retratada en los inicios de su construcción, destacándose los roqueríos (fig. 13). En la descripción de este lugar se presentan bastantes datos de su construcción, así como de sus particularidades, como la de haber contado con una campana, uno de los pocos vestigios de la iglesia de la antigua Compañía de Jesús en Santiago tras el incendio que la afectó en 1863 (fig. 14). Además, a los pies de esta construcción se encuentra una amplia terraza, que desde la lejanía presenta “el aspecto de una densa masa de verdura i arboledo”.

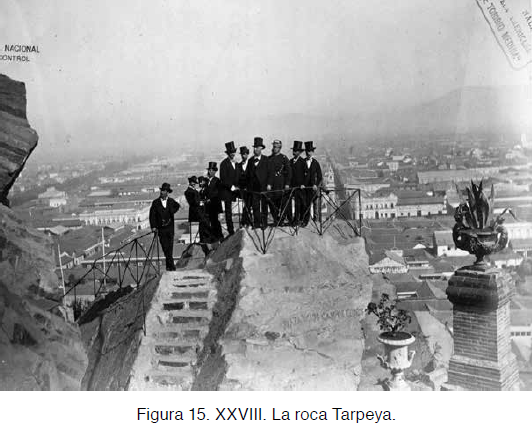

Frente a esta terraza, o naranjal de la ermita, se destaca una roca no muy elevada pero de aspecto imponente, La roca Tarpeya, de la cual señala el intendente que fue el sitio elegido por el fotógrafo para retratar a las personas que intervinieron en el proyecto y como portada para el álbum. Aparte de la alusión al fotógrafo a cargo de las fotografías, en esta imagen concreta Vicuña Mackenna menciona a las personas que fueron parte del proyecto de reconstrucción del cerro: “Vese allí al intendente actual de Santiago teniendo a su derecha al principal i mas antiguo contratista del Paseo don Manuel María Guzman; a su izquierda al infatigable superintendente de las obras el teniente don David Herrera; entre los dos primeros al arquitecto de la Ermita señor Stainbuck i a la izquierda al segundo contratista don Alvaro Guzman. El dibujante don Asdruval Navarrete en el último término, el tesorero del grupo, destacándose hácia adelante el entusiasta empleado de la intendencia don Francisco Bravo” (fig. 15).21

Otro de los lugares con mayor descripción a lo largo del álbum es el Castillo Hidalgo, construido en 1816 durante el periodo de la Reconquista española. Al describirlo, el intendente menciona que en el espacio que lo circunda, los jardines, se realizaron entierros de protestantes, y que posteriormente los restos fueron trasladados al cementerio de disidentes; por tanto, con la transformación “desde entonces lo que habia sido un presidio i un cementerio se trocó en un fresco i armónico jardín”.22

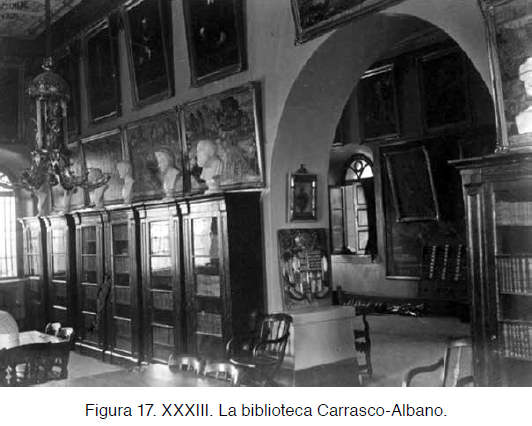

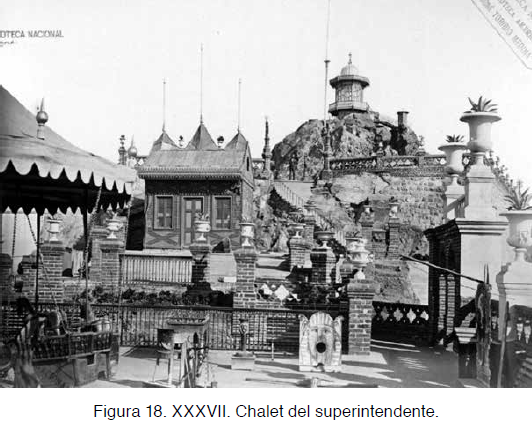

En este amplio espacio en torno al Castillo también se encontraba el Museo Histórico (fig. 16), la biblioteca Carrasco-A lbano (fig. 17) —que cuenta con amplios estantes, bustos y cuadros de carácter histórico—; el Museo histórico-indígena (un salón), donde se destaca la colección de retratos de los presidentes del coloniaje, los que fueron retratados en el álbum según la selección de Vicuña Mackenna. En este espacio se ubica el chalet del superintendente (fig. 18).

Las últimas fotografías del álbum corresponden a lugares específicos, principalmente monumentos y estatuas, siguiendo la anterior lógica en cuanto a las descripciones de los lugares, los valores de adquisición, y las apreciaciones del intendente (fig. 19).

A manera de conclusión, Vicuña Mackena señala que “tal es la brevísima pero exacta reseña que nos ha sido dable trazar del paseo de Santa Lucía en el momento en que estuvo completamente terminado y entregado a la municipalidad de Santiago, con motivo de las festividades patrióticas en septiembre de 1874”.23

El “hermoseamiento” del cerro: reflejo del proyecto modernizador

La remodelación del cerro Santa Lucía es resultado de un proceso de modernización del país, lo que se concretó en un espacio concreto de la ciudad de Santiago. Por ello es necesario considerar el contexto en el cual se definió este ideario. En la segunda mitad del siglo XIX la sociedad santiaguina se transforma: aumenta la población por la migración de la clase alta a la ciudad, además de la llegada de extranjeros que difundieron su propia cultura. A esto se agrega la apertura económica, gracias a las ganancias dejadas por la actividad agrícola y el desarrollo de la economía minera, permitiendo la inversión en obras de infraestructura necesarias para los tiempos de cambio: caminos, puentes, ferrocarriles, obras portuarias, entre otras, gestándose así un desarrollo urbano y centralizado, principalmente en Santiago y en Valparaíso.

De ese modo se hizo necesaria la remodelación de la ciudad, que en su ordenamiento y trazado fue concretada tras la llegada de Vicuña Mackenna a la Intendencia en 1872. El primer paso de la reforma urbana consistió en delimitar la ciudad en dos sectores: uno, “la ciudad propia sujeta a los cargos y beneficios del municipio y (otro) los suburbios, para los cuales debe existir un régimen aparte, menos oneroso y menos activo”; y el mejoramiento en función de las necesidades de pavimento, alumbrado, seguridad, uso de agua potable y otras.24

Para esta demarcación de la ciudad se construyó el “camino de cintura” que serviría de cordón sanitario contra las pestilencias de los arrabales, descargar a los barrios centrales del tráfico y la creación de pasajes que acercarían los extremos. Esto fue complementado con otros tres programas: el primero a partir de la modificación del plano y trazado urbano; el segundo contemplaba establecer y ampliar ciertos servicios, y el tercero el saneamiento de los barrios populares que mostraban graves signos de deterioro. En esta modernización también se debe incluir la instalación del alumbrado a gas, considerándose que sólo para la década de 1880 comenzó el uso de la luz eléctrica; además de la masificación de los transportes y la creación de áreas verdes y parques, entre los cuales destacan la Quinta Normal de Agricultura, el Parque Forestal, así como el más señalado de todos, y máxima obra del intendente: el cerro Santa Lucía (fig. 20).

En este contexto se comprende la transformación del cerro, al igual que la finalidad de la producción del álbum: “contribuir a ese saludable movimiento de regeneración por el ornato y la higiene, que constituye su saludable consecuencia en nuestras ciudades, es, por tanto, la principal y más alta intención de este libro dedicado, en el nombre y representación de la Municipalidad de Santiago, a los municipios de toda la república”. Asimismo, “aunque el Álbum del Santa Lucía, sea en sí mismo i como forma una obra verdaderamente de lujo, alberga en los propósitos de su autor un alcance mucho más elevado. Es una obra de propaganda”.25

Este carácter de propaganda sería en beneficio del ornato y embellecimiento de las poblaciones, aun cuando subyace la recomendación de la ejecución de los principios de la higiene moderna en relación con los jardines como purificadores del ambiente; además, las estatuas “no son sólo ‘monos’ de bronce o de mármol”, sino centros inevitables de mejoramiento, es decir, que la ciudadanía —al contemplarlas— no permitiría su descuido. Se considera, además, que anteriormente el cerro fue un foco de infección y miasmas, por ello “los pueblos y las autoridades [están] encargadas de velar por el embellecimiento de las ciudades, es decir, por la salubridad i bienestar de los seres que en ella moran encuentren en la fiel reproducción por el arte de las bellezas naturales del Santa Lucía un aprendizaje provechoso”.26

Por otra parte, también se debe considerar que el proyecto tuvo un sustento teórico —con las ideas políticas de carácter liberal— y práctico —derivado de los viajes que realizó Vicuña Mackenna—. Aun cuando en el proyecto urbanístico la transformación de este espacio apunta a una ruptura con la estructuración colonial, todavía evidente en los límites de la ciudad, no se eliminó ningún elemento preexistente, sino más bien se “mejoró” con la incorporación de nuevos elementos al cerro, como las estatuas y monumentos. Esta transformación, al ser también resultado de la experiencia del intendente, se relaciona con los principales lugares que visitó durante sus viajes, ya sea museos, iglesias, plazas, pues Vicuña Mackenna aspiraba a recrear el “París americano”, según su concepción de cómo debía ser la ciudad ideal, principios materializados en la obra del cerro.

En términos concretos, el objetivo de la obra urbanística fue transformar la faz rocosa del cerro en un centro recreativo, en el cual se entremezclaran la naturaleza y el progreso arquitectónico (fig. 21). Así el embellecimiento comprendió una serie de planes, como la construcción de plazas, senderos, plazoletas y grutas, además de la plantación de árboles y jardines. También debió instalarse una serie de estatuas y rejas, en la que destaca el estilo francés, y así “el intendente entregó a la ciudad de Santiago su más hermoso paseo, orgullo hasta hoy de sus habitantes”. Al término de su mandato, y al estar el proyecto concretado, declaró: “no hay donde poner ni quitar una piedra, no hay cabida ni para un macetero de flores”.27

Finalmente, cabe mencionar que la obra del cerro Santa Lucía ha sido interpretada como el símbolo (para Vicuña Mackenna) de “respaldo ante sus planes de postulación a la presidencia.28

Comentarios finales: la remodelación del cerro, un nuevo acto fundante

La relevancia del cerro Santa Lucía o Huelén —según lo denominaban los indígenas del valle del Maipo—, se remonta al proceso de conquista como punto de inicio para el proceso fundacional en el territorio, por ser una fortaleza natural frente a los ataques de los indígenas y lugar de observación que delimita en un norte y sur a la ciudad, además de estar rodeado por el río Mapocho, principal recurso hídrico de la ciudad. De ese modo Santiago se diferenció del resto de ciudades, al disponer de un lugar emblemático o frontera de resguardo para el proceso de conquista.

Según se ha visto, es en el contexto del proceso de transformación urbana de la ciudad en el siglo XIX cuando el cerro adquiere otra significación, independiente de ser considerado como la máxima obra de Vicuña Mackenna. Lo que subyace es la resignificación del espacio; es decir, estaríamos frente a un proceso refundacional de la ciudad, de ruptura con el pasado colonial, ya que este lugar fue el punto de referencia para la conquista de Chile.

Si bien esta transformación del cerro es atribuida a las gestiones de Vicuña Mackenna en la Intendencia, implícitamente refleja el ideario de este hombre, su formación intelectual y política, ya que no debe ser disociado de su contexto por ser un personaje que materializó el proyecto-país de ese entonces, y si bien había comenzado mucho antes, fue concretado específicamente en el lugar fundante señalado.

Es así como en la nación, ya formada, la comunidad mantiene su identificación según determinados elementos, en este caso el cerro, que al poseer un simbolismo relacionado con el periodo colonial debe ser resignificado con una nueva fisonomía, una nueva faz, tanto para los habitantes del país —en cuanto expresión del desarrollo alcanzado—, pero también como nuevo rostro hacia el exterior, para lo otros países al considerar el avance económico, por lo que esta obra sería la carta de presentación, reflejo de un territorio partícipe de la modernidad que ha logrado establecerse tras la Independencia.29 Es decir, en el pasado el cerro correspondió a un modelo rústico y precario, pero debido a las ideas políticas y sociales del progreso ahí se materializó un nuevo modelo que conjugó el progreso material y político, proyecto de mejoramiento basado en los ideales de libertad, progreso e igualdad.

Finalmente, el álbum es la expresión de un contexto concreto, símbolo de la ruptura con el pasado e inicio de un nuevo ideario nacional, que mediante la ilustración de los espacios transformados, las fotografías, fue el marco de referencia para su implementación en otras ciudades del país.

Sobre la autora

Carmen Gloria Soto G.

Licenciada en Historia, estudiante de la maestría en Historia, Universidad de Chile.

Citas

- G ilbert Durand, Las estructuras antropológicas del imaginario: introducción a la arquetipología general, México, FCE, 2004. [↩]

- Peter Burke, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Crítica, 2001. [↩]

- Benjamín Vicuña Mackenna, Álbum del Santa Lucía. Colección de las principales vistas, monumentos, jardines, estatuas i obras de arte de este paseo, Santiago, Imprenta de la Librería del Mercurio, 1874. [↩]

- Hernán Rodríguez Villegas, Historia de la fotografía. Fotógrafos en Chile durante el siglo XIX, Santiago, Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico, 2001, p. 15. [↩]

- Ibidem, pp. 60-61. [↩]

- Eugenio Pereira Salas, Estudios sobre la historia del arte en Chile republicano, Santiago, Universidad de Chile, 1992, p. 123. [↩]

- Giséle Freund, La fotografía como documento social, Barcelona, Gustavo Gili, 1999. [↩]

- Benjamín Vicuña Mackenna, op. cit., XXVIII. La Roca Tarpeya. [↩]

- Hernán Rodríguez Villegas, op. cit., p. 105. [↩]

- Ibidem, p. 66. [↩]

- Cabe señalar que este ejercicio comparativo es sólo un punto de referencia, puesto que necesitaría de una investigación más exhaustiva al respecto, lo cual se aleja del objetivo de este estudio. Por otra parte, siguiendo con lo planteado por Hernán Ramírez en su Historia de la fotografía, no se visualiza una mayor participación de Leblanc como fotógrafo en este álbum, considerándose que su carrera tuvo un auge tras la muerte de su cuñado Garreaud, al hacerse cargo de su estudio fotográfico. [↩]

- Benjamín Vicuña Mackenna, op. cit., p. V. [↩]

- E n otra fotografía se observa un par de personas, pero que son casi imperceptibles en comparación a la monumentalidad del cerro y su transformación, ya que en esta imagen se ve la tierra apilada y las obras de construcción. [↩]

- Ibidem, p. VI. [↩]

- De hecho esta delimitación del espacio hasta el día de hoy es visible. Al visitar el cerro uno puede observar que en la parte posterior, en dirección norte, aún persisten espacios de roqueríos y muchas plantaciones con pequeños caminos donde no existe una intervención arquitectónica. Este hecho puede tener distintas interpretaciones, entre ellas que el intendente quiso dejarlo así para mantener el rasgo natural del cerro, aunque esto difiere de sus palabras cuando señala: “ningún espacio ha quedado vacío”. Por tanto, nuestra hipótesis es que el proyecto sólo se limitó a transformar principalmente la fachada, en dirección a la Alameda, una de las principales arterias del centro de Santiago, por lo que en el espacio trasero se mantuvo la fisonomía natural del cerro. [↩]

- Ibidem, XI. La estatua de Caracas. [↩]

- Ibidem, XII. Gruta de Neptuno [↩]

- Ibidem, XV. La quebrada del Pinal. [↩]

- Ibidem, XXII. La portada del escudo español. [↩]

- Ibidem, XVIII. Interior del restaurant. [↩]

- Ibidem, XXVIII. La roca Tarpeya. [↩]

- Ibidem, XXXI. Escala de honor de la fortaleza-Hidalgo. [↩]

- Ibidem, p. XVII. [↩]

- Leslie Wehner, “Benjamín Vicuña Mackenna. Génesis de la transformación de Santiago”, tesis de licenciatura, Santiago, Pontificia Universidad de Chile, 2000, p. 146. [↩]

- Benjamín Vicuña Mackenna, op. cit., p. III. [↩]

- Ibidem, p. IV. [↩]

- Leslie Wehner, op. cit., p. 87. [↩]

- Ibidem, p. 99. [↩]

- Benedict Anderson, Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, Buenos Aires, FCE, 2000. [↩]