Stephen Castillo*

Museo Nacional de Antropología, INAH.

Lizbet Berrocal*

Dirección de Estudios Arqueológicos, INAH.

La vida social de toda colectividad se encuentra en íntima relación con los entornos circundantes, sea para explotarlos y garantizar la existencia objetiva del grupo o bien para simbolizar el espacio y apropiarse de él subjetivamente. Desde los albores de la humanidad, los actores sociales han tenido que otorgarle sentido a los fenómenos y entidades de la naturaleza para así legitimarse en el cosmos. Como bien argumenta Lévi-Strauss,1 la taxonomización de las calidades del mundo por las sociedades “primitivas” constituye una ciencia empírica, de ahí que el antropólogo galo bautice a su capítulo con el nombre de la “ciencia de lo concreto”. Una ciencia empírica construida mediante ensayo y error y donde los sujetos conocen, mediante la experiencia sensible, el mundo. Así es como se generan las clasificaciones de materias primas, plantas y animales benignos o explotables y aquellas entidades naturales que pueden convertirse en un riesgo para el grupo en cuestión, incluyendo por supuesto a otras sociedades y que configuran el eterno principio de la otredad.

En este trabajo abordaremos el vínculo social y simbólico entablado entre las fieras como los coyotes o jaguares y ciertos sectores toltecas, ello como probable metáfora de la ferocidad de este grupo mesoamericano y de su permanencia en el cosmos y la vida cotidiana a través de la guerra o, por el contrario, como un intento por plasmar la transmisión de la potencia anímica de las grandes fieras mesoamericanas a los hombres. Para apuntalar teóricamente nuestra propuesta haremos uso de algunos de los conceptos de Phillipe Descola, quien desde la antropología sociocultural ha abordado la dialéctica y enriquecedora oposición cultura-naturaleza.

Para una mejor exposición de los puntos mencionados, hemos decidido dividir el ensayo en tres secciones. La primera estará referida a la discusión concerniente a las ontologías fundamentales de Descola y algunas de las categorías analíticas de Eduardo Viveiros de Castro, dotando así de corpus teórico al texto. La segunda parte del manuscrito abordará las calidades mesoamericanas asignadas a las fieras, su simbolismo y papel en la vida cotidiana y ritual, en tanto que la tercera parte estará abocada al estudio simbólico de algunos materiales toltecas y mexicas, su contexto de aparición, así como sus posibles usos rituales, políticos, simbólicos o legitimadores. En esta misma sección se realizará la aplicabilidad de los postulados teóricos con algunos materiales arqueológicos toltecas.

Desde otro punto de vista

Un tema que durante muchos años dejó de discutirse en la teoría antropológica fue el del animismo. Es factible que, como sucede a menudo con diferentes disciplinas sociales o naturales, las temáticas de análisis pasan de moda y son rebasadas por otras inquietudes. El caso del animismo es peculiar, ya que éste ha sustentado gran parte de las cosmovisiones estudiadas por los antropólogos socioculturales, incluso en estos tiempos. Después de un letargo en el abordaje de estas temáticas, Phillipe Descola2 argumenta que el animismo constituye una de las ontologías fundamentales de todos los seres humanos. Eduardo Viveiros de Castro,3 por su parte, explora las implicaciones animistas asignadas a las entidades vivientes entre las cosmogonías de ciertos grupos amazónicos y cómo éstas permiten “ver” la realidad desde diferenciales perspectivas. La valía de estos enfoques, bajo nuestra mirada, no radica en su originalidad intrínseca, ya que éstos habían sido temas tratados por antropólogos pioneros como Frazer y Tylor,4 aunque en este trabajo intentamos explicitar formalmente un corpus teórico para abordar estas temáticas.

El pensamiento animista no puede entenderse sin la participación dialógica entre las categorías de cultura y naturaleza, las cuales tendieron a separarse y tornarse antagónicas por la estructuración positivista de las disciplinas científicas hace aproximadamente siglo y medio. Como el mismo Descola escribe, es

[…] en la segunda mitad del siglo XIX que naturaleza y cultura han sido en fin compartimentadas en forma estricta y referidas a métodos y programas científicos bien diferenciados. La distinción entre ciencias de la naturaleza y ciencias de la cultura que en ese periodo se establece va a definir entonces el campo en el cual podrá desplegarse la etnología, al mismo tiempo que se la condenaba desde sus comienzos a no poder aprehender el entorno físico sino como ese marco exterior de la vida social cuyos parámetros definen las ciencias naturales.5

A pesar de la “condena” en la que se sumergió a la etnología y a la antropología por estudiar sólo las pautas culturales, dejando de lado los aspectos naturales de la realidad, es un hecho manifiesto que toda colectividad debe hacer frente a un entorno natural para poder sobrevivir. En este sentido, las formas de la naturaleza pasan a formar parte de la vida cotidiana de todos los actores sociales, y al ser parte de la cotidianeidad, comienzan a adquirir sentido, importancia y significado. Este hecho, ineludiblemente, es un acto cultural, donde se le asignan significados funcionales, simbólicos y sobrenaturales a la naturaleza, repercutiendo en las pautas culturales de una sociedad. En consecuencia, es superfluo pensar que la antropología o etnología no pueden dar cuenta de este tipo de fenómenos naturales que impactan en las prácticas culturales.6 Siguiendo esta línea de razonamiento, es muy probable que, desde los albores de la humanidad, los sujetos que comenzaban a interrogarse sobre las calidades del mundo lógicamente no pudieran dar respuesta a todos y cada uno de estos fenómenos. En este sentido, las desgracias y frustraciones acarreadas en el arduo camino de la vida primitiva, como las enfermedades y la misma muerte, orillaron a nuestros antepasados a

[…] imaginar todo un argumento de salvación: he aquí que lleva en su interior a un doble de sí, o hermano gemelo, tan fuerte y poderoso que, venciendo los impedimentos materiales del cuerpo, puede abandonarlo a voluntad, entra en comunicación con otras personas, muertas o vivientes, llevar de unas a otras mensajes de advertencia o de consuelo, y sobre todo, al final, el gemelo de cada cual les sobrevive, cuando el cuerpo se les muere.7

Este argumento, por ejemplo, da cuenta de la idea de inmortalidad buscada por los agentes sociales, la trascendencia a la muerte. La pérdida del cuerpo, de la descomposición de la carne, pero de la sobrevivencia de la esencia de uno, la sombra, el gemelo interno, el cual dota de sentido al animismo. El animismo, en términos generales, puede definirse como la concepción de todas aquellas fuerzas “impersonales […] que no necesariamente están asociadas con una entidad o cosa particular ni con una “mente” o “deseo” individual. Esas fuerzas comúnmente […] existen y fluyen a través de la naturaleza otorgándoles las cualidades que nosotros encontramos aquí”.8 Éste es el motivo por el que la categoría antropológica de animismo no tendría razón de ser sin las relaciones cultura-naturaleza. Pero esta relación, lejos de ser dualista y cartesiana, debe ser entendida como una relación dialógica; unidual, donde una implica a la otra y viceversa, y en la cual las prácticas culturales no podrían tener sentido sin un sustento natural, en tanto que este último tópico de la realidad sería inocuo sin su designación racional por parte de los agentes sociales. Lo anterior queda demostrado cuando Descola argumenta que en el pensamiento animista se

[…] dota a los seres naturales de disposiciones y atributos sociales. Así, los sistemas animistas son una inversión simétrica de las clasificaciones totémicas: no explotan las relaciones diferenciales entre especies naturales para dar a la sociedad un orden conceptual, sino que más bien utilizan las categorías elementales que estructuran la vida social para organizar en términos conceptuales las relaciones entre los seres humanos y las especies naturales. En los sistemas [animistas] los no humanos […] son vistos como términos de una relación.9

En función de lo anterior, no es difícil dilucidar el por qué en muchas cosmovisiones se asume la existencia de identidades relacionales entre los humanos, los animales y los objetos, cuyos vínculos se fortalecen por los modos en que los integrantes de una comunidad interactúan entre sí. En pocas palabras, las relaciones y variedades en que los hombres se relacionan con entidades anímicas de animales y objetos se encuentran dictaminadas por las prácticas sociales. Los símbolos, los rituales y por supuesto los mitos no son otra cosa que la reafirmación de los valores culturales de toda sociedad.10 Por ejemplo, Pitarch argumenta que entre los tzeltales chiapanecos el ch’ulel o alma innata de todos los elementos de la realidad que median entre los humanos, tiende a representar, de manera “sobrenatural”, las distintas relaciones sociales que se gestan en el seno de las actividades cotidianas de las sociedades en cuestión.11 En este sentido, las distintas almas pueden desempeñar cargos de mayordomos, sacerdotes o incluso cabildos. En otras palabras, las concepciones que se tienen de los ch´ulel son, sin lugar a dudas, un reflejo de la vida social cotidiana, y tienen como finalidad básica el reafirmar el orden social.12 Asimismo, estos sistemas anímicos permiten pensar en la existencia de una interioridad similar entre los humanos y los no humanos, en donde la humanidad podría resultar la condición que tuvieran que poseer los seres animados, aunque las materialidades sean diferentes. Para Viveiros de Castro,13 entre algunos grupos de la amazonia estas materialidades son representaciones de envoltorios o ropas y que debajo de ellas se localiza la esencia humana de forma invisible, pero conferida de una intencionalidad idéntica a la conciencia humana, conduciendo así a perspectivas diferentes, es decir, facultando la capacidad de adquirir el punto de vista del otro, misma que sólo se potencializa por medio del alma. Los animales, dice Viveiros, “ven de la misma forma que nosotros cosas distintas de lo que nosotros vemos, porque sus cuerpos son diferentes a los nuestros”.14

La misma relación cultura-naturaleza potencia la aparición del simbolismo humano. En efecto, si partimos del supuesto de Cassirer, de que el humano es un animal antes que nada simbólico,15 dicha capacidad difícilmente hubiera podido desarrollarse sin un “caballete” donde el hombre pudiera plasmar sus símbolos. Los símbolos ineludiblemente —tal como ha puntualizado Lávi-Strauss en “La ciencia de lo concreto”— devienen de la observación de los fenómenos de la naturaleza, mismos que paulatinamente comienzan a ser aplicados en las cosmogonías culturales de todos los pueblos del orbe. Esta observación y simbolización de los fenómenos de la naturaleza le permitieron a los sujetos otorgarle orden y sentido a la realidad. En este sentido, proponemos que las cosmogonías o cosmovisiones son construcciones artificiales que posicionan a los hombres frente a las deidades y frente a las fuerzas sobrenaturales de la naturaleza. Incluso la idea de trascendencia humana se potencia con la creencia de los destinos finales de los sujetos al morir. Ninguna cosmovisión puede prescindir de estos “destinos”.

Todas estas construcciones culturales que ordenan y clasifican el cosmos, pueden considerarse como ontologías de lo social. Recordemos que el término ontología, en su acepción filosófica, implica a las diferentes teorías de la realidad, mismas que pueden dividirse en dos grandes ámbitos: ontologías realistas y ontologías idealistas. El concepto de ontología se vincula con la rama filosófica de la metafísica, “que el noepositivismo esperaba acabar para siempre, por considerarla inútil. La discusión de los últimos […] años en epistemología ha mostrado cómo es inevitable asumir una teoría de la realidad, aunque ello nos lleve al terreno de la metafísica”.16 Está de más indicar que todos los sistemas religiosos del mundo que presuponen la existencia de entidades suprahumanas que dictaminan nuestros destinos y comportamientos son ontologías idealistas objetivas que, tras la lupa antropológica, pueden subdividirse en diferentes modalidades. Por todo lo anterior, y en virtud de que este no es un ensayo de filosofía de la ciencia, asumiremos que las cosmogonías de los pueblos pueden considerarse como ontologías a secas, sin una carga teórica o filosófica más amplia, ya que dictan cómo es el mecanismo del funcionamiento del mundo y la posición de los sujetos dentro de este gran cosmos. Precisamente desde la antropología, Descola ha realizado un intento clasificatorio de las diferentes ontologías cosmogónicas que los hombres han utilizado a lo largo de su existencia.

Ontologías fundamentales

Descola ha propuesto la existencia de cuatro ontologías fundamentales en la vida cosmogónica humana, ello con la finalidad de abatir las imposibilidades interpretativas derivadas de una concepción dualista entre cultura y naturaleza. La primera de ellas es el totemismo, el cual se estructura cuando “un conjunto de unidades sociales —mitades, clanes, secciones matrimoniales, grupos culturales, etcétera— está asociado con una serie de objetos naturales”.17 Debido a lo anterior, en la concepción totemista los fenómenos naturales, y más específicamente las plantas y los animales, son empleados como “marcadores” de las distinciones sociales, una forma social de clasificar lo propio y lo extraño. Como vuelve a indicar el pensador galo, “la naturaleza proporciona, pues, una guía y un soporte, un “método de pensamiento” dice Lévi-Strauss, que permite a los miembros de ciertas culturas conceptualizar su estructura social por medio de una representación icónica simple”.18 Es necesario recalcar que dentro del pensamiento totemista la naturaleza sólo sirve como instrumento de catalogación de clanes, familias, sociedades, etcétera. En otras palabras, la denominación de grupos mediante el parentesco es el caldo de cultivo del razonamiento totémico. Asimismo, en esta ontología totémica los vínculos o relaciones con las entidades no humanas o simplemente naturales son vistas como signos que ordenan la praxis social.19 Finalmente debemos comentar que, en ocasiones, el totemismo puede enriquecerse con el animismo, segunda ontología definida por Descola.

El animismo, como habíamos adelantado, puede entenderse como la creencia en la existencia de entidades espirituales que conectan los planos de los humanos y los no humanos. Como argumenta el antropólogo:

[…] muchas sociedades conceden a las plantas y animales un principio espiritual propio y estiman que es posible mantener con estas entidades relaciones de persona a persona — de amistad, de hostilidad, de seducción, de alianza o de intercambio de servicios — que difieren profundamente de la relación denotativa y abstracta entre los grupos totémicos y las entidades naturales que les sirven de epónimos […] Los sistemas anímicos no se sirven de las plantas y animales para pensar el orden social, sino que utilizan, por el contrario, categorías elementales de la práctica social a fin de pensar la relación de los hombres con los seres naturales.20

El vehículo que conecta los planos humanos con los no humanos lo constituyen las almas, mismas que, a pesar de ser una construcción social humana, en la ontología animista forman parte imprescindible de las entidades de la naturaleza. Es en este sentido que “en razón de esta esencia interna común […] se dice que [los] no humanos llevan una existencia social idéntica a la de los hombres”.21 Lo anterior refuerza el planteamiento ya comentado de Pitarch, quien indica que las almas innatas tzeltales o ch’ulel tienen la capacidad de desempeñar actividades propiamente humanas, así como ocupar cargos sociales como mayordomos, médicos, etcétera.22 La condición para que se geste la conexión entre entidades humanas y no humanas es la humanidad como cultura, no el hombre como especie. Como bien argumenta Descola, “los humanos y todas las clases de nohumanos tienen materialidades diferentes en el sentido de que sus esencias internas idénticas se encarnan en cuerpos de propiedades contrastadas, cuerpos a menudo descritos localmente como simples ‘vestidos’ para subrayar mejor su independencia de las interioridades que los habitan”.23 Lo anterior quiere decir que morfológicamente las especies humanas y no humanas son diferentes; sin embargo, ambas detentan un principio de humanidad que los enlaza. La humanidad, metafóricamente, se engarza en las especies naturales, dotando a éstas de una cercanía con los humanos y a nosotros mismos con los no humanos. Finalmente, y debido a las calidades morfológicas de los no humanos, su perspectiva sobre el mundo será distinta al de los humanos, ello en función de sus limitaciones fisiológicas. No obstante, ambas entidades, por detentar un halo de humanidad, tienen la capacidad de percibir las características del mundo e interactuar entre sí a través del alma.

Por ejemplo, allí donde un ser humano verá un jaguar lamiendo la sangre de su víctima, el jaguar se verá en el acto de beber masato; de la misma manera, allí donde un hombre verá una serpiente pronto a atacarlo, la serpiente verá a un tapir al que se acerca para morder. Unos y otros tienen, pues, una visión integralmente “cultural” de su medio ambiente en razón de una interioridad calcada sobre la de los humanos, pero el mundo que aprehenden les parece diferente en razón de sus respectivas materialidades corporales.24

Lo que el antropólogo francés busca dejar en claro es la “deuda” que la naturaleza tiene de la cultura en la ontología animista. En efecto, las relaciones que los sujetos le otorgan a los integrantes de la naturaleza o a los no humanos, deviene lógicamente de las relaciones culturales que ellos mismos han entablado. En pocas palabras, esta antropomorfización de la realidad hace que los no humanos sean “cargados” de una manifiesta humanidad. La naturaleza, en consecuencia, es filtrada y entendida por la cultura.

El analogismo constituye la tercera ontología fundamental. Esta percepción dicta que “las propiedades, los movimientos o las modificaciones de estructura de ciertas entidades del mundo ejercen una influencia a distancia sobre el destino de los hombres o son influencias por el comportamiento de éstos”.25 Este último autor vuelve a argumentar que “[…] una buena ilustración al respecto es el ‘nagualismo’, creencia común a toda América Central, según la cual cada persona posee un doble animal con el cual ella no entra jamás en contacto, pero cuyas desventuras —por ejemplo, si es herido o se enferma— pueden afectar en su cuerpo al hombre o a la mujer que le están emparejados”.26

De acuerdo con lo anterior, en el analogismo no existe una relación directa entre los humanos y los no humanos como sí se gesta en el animismo, sino más bien una similitud de efectos, donde cada uno afecta al otro y viceversa. Así, los humanos y sus contrapartes naturales se encuentran inmersos en el mismo cosmos, mundo o realidad, por lo que bajo esta ontología analógica, las propiedades de cada uno de estos actores “se derivan de las analogías perceptibles entre los seres existentes”.27

La última ontología explicitada por Descola es el naturalismo, mismo que rige el pensamiento religioso que la mayoría de nosotros conocemos. El naturalismo constituye: “la creencia de que la naturaleza efectivamente existe, de que ciertas cosas deben su existencia y su desarrollo a un principio ajeno tanto a la suerte como a los efectos de la voluntad humana […] el naturalismo crea un dominio ontológico específico, un lugar de orden y necesidad, donde nada ocurre sin una razón o causa, ya sea originada en Dios […] o inmanente en el tejido del mundo”.28 Estas concepciones se basan, como ya ha mencionado Descola, en la creencia de entidades suprahumanas que gobiernan los comportamientos de los humanos a partir de deidades. La otra vertiente del naturalismo es el razonamiento científico, mismo que separa tajantemente las concepciones de lo humano y los dominios de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza, en consecuencia, dictaminan nuestras relaciones con el dominio natural, alejado de la capacidad humana que como especie detentamos.

Por otro lado, dentro de cada una de las ontologías aquí resumidas se efectúan diferentes relaciones entre humanos y no humanos, mismas que estructuran la diversidad cultural de las colectividades. Descola distingue tres grandes relaciones que se asientan en las entrañas de las ontologías animistas: la reciprocidad, la rapacidad y la protección. Con respecto a la reciprocidad, ésta es entendida como “un principio de estricta equivalencia entre los humanos y los no humanos que comparten la biosfera, la cual es concebida como un circuito cerrado homeostático”.29 El propio Descola añade posteriormente que

Como la cantidad de vitalidad genérica presente en el cosmos es finita, los intercambios internos deben organizarse de manera de devolver a los no humanos las partículas de energía que se han desviado de ellos en el proceso de procuración de alimento, especialmente durante la caza. La retroalimentación energética se asegura, entre otros métodos, mediante la retrocesión de almas animales al Amo de los Animales y su subsecuente transformación en animales cazables.30

La rapacidad, por su parte, se entiende como una práctica en la cual los humanos, pese a dotar a la naturaleza de atributos similares a los suyos, depredan la naturaleza sin que medie un principio de reciprocidad. Por ello la misma naturaleza, humanizada, busca venganza a través de la sangre o vida de los humanos: “la mandioca chupando la sangre de las mujeres y los niños, y los animales cazables delegando en los Amos de los Animales la tarea de castigar a los cazadores excesivos con la mordedura de una víbora”.31

La última modalidad relacional que explora Descola es la protección. Dicha relación se gesta cuando los no humanos son percibidos como entidades que requieren de la acción humana para sobrevivir. Aquí se insertan, por ejemplo, los plantas domesticadas y cultivadas por el hombre, así como los animales domésticos. Esta relación de protección se vincula con la de reciprocidad, debido a que “la protección de los no humanos generalmente asegura efectos benéficos; puede garantizar una base de subsistencia, llenar una necesidad de apego emocional, proporcionar moneda para intercambios o ayudar a perpetuar un vínculo con una divinidad benevolente”.32 Estas mismas deidades, que muchas veces se tienden a concebir como residentes de plantas o animales importantes de la vida social, recompensan a sus “cuidadores”, procurándolos, cuidándolos, y protegiéndolos de posibles calamidades.

Como podemos darnos cuenta, las tres primeras ontologías definidas en este manuscrito pueden combinarse entre sí, ello debido a que las manifestaciones de la naturaleza no son vistas como entidades “naturales”, inertes e insignificantes, ya que de una u otra forma impactan en las prácticas sociales. Sin embargo, podríamos argumentar que las mismas ontologías naturalistas que asumen la existencia de deidades que rigen los destinos humanos no sólo son producto de las culturas occidentales. Por el contrario, en el pensamiento mesoamericano encontramos la pervivencia de diferentes ontologías que podrían encasillarse en el animismo, analogismo e incluso en el naturalismo. Dicho en otras palabras, consideramos que en gran parte de la cosmogonía mesoamericana se conjuntaron estas tres ontologías, ya que —por ejemplo— las deidades primordiales tuvieron diversas advocaciones, muchas veces plasmadas en formas animales, las cuales eran protegidas, consumidas y veneradas por los actores sociales precolombinos a partir de complejos procesos rituales. Es muy probable que el respeto hacia las entidades de la naturaleza se deba a la creencia de que estos seres de la naturaleza poseen un halo de humanidad, por lo que su depredación masiva traería como consecuencia un enfurecimiento de las deidades, aunado a que ello constituiría, metafóricamente, un canibalismo. Para ejemplificar lo anterior, en la siguiente sección del artículo repasaremos las concepciones que tuvieron los toltecas y mexicas del centro de México con respecto a las fieras.

Las grandes fieras. Apuntes mesoamericanos

Como argumentamos previamente, la observación de la naturaleza potencia la simbolización y significación de esta última. Los pueblos que se desarrollaron en el área cultural mesoamericana no fueron la excepción, ya que diferentes sociedades precortesianas construyeron complejas creencias con respecto a la relación entre humanos y no humanos. Esta relación entre entidades no es otra cosa que un ejercicio de otredad humana, donde los actores sociales tienden a vincular a los animales con lo otro, lo ajeno a lo social o cultural.33 No obstante, estos animales que se encuentran en el mismo mundo de los humanos constituyen entidades muy cercanas a la cotidianeidad social.

Los mitos primigenios de muchas culturas mesoamericanas dan cuenta de las creencias de que los humanos podían comunicarse libremente con los animales o con entidades anímicas en ocasiones no-humanas.34 Por otro lado, algunos indígenas mesoamericanos siguen empleando categorías de parentesco para designar a las entidades no humanas tal como lo relata Lorente con los nahuas de la Sierra de Texcoco, donde los humanos se relacionan con los ahuaques, entidades sobrenaturales que gobiernan las artes de la lluvia y del agua.35 Incluso estas mismas creencias siguen estando presentes en las cosmogonías indígenas contemporáneas de diversas regiones de México.36 Un mito de este tipo lo constituye

[…] en donde se habla de que los hombres de otras edades fueron transformados en animales, como sucedió en las cuatro eras o soles cosmogónicos mexicas anteriores al actual, en las que los hombres fueron transformados en monos, aves o peces; o cuando los hermanos mayores de los gemelos Hunahpu y Xbalanqué fueron transformados en monos, o cuando los hombres después del diluvio ahumaron el cielo, provocando la ira de los dioses, quienes enojados los convirtieron en perros.37

Pero éstas no fueron las únicas creencias que los mesoamericanos tuvieron respecto de los animales. A decir de González, existen mitos mesoamericanos que narran la procreación entre humanos y animales, así como la creencia de “que una de sus almas es un animal, o de que al morir un ser humano su alma se transforma en animal”.38 Otra concepción similar es la del nagualismo, donde un alma externa al sujeto puede salir de su cuerpo transformándose en animal. Este animal termina convirtiéndose en alma gemela del humano, vinculándose con éste desde su nacimiento y hasta su eventual muerte, tal como relata Knab entre los nahuas de Cuetzalan, especializados en prácticas adivinatorias.39 Tal como advierte Millán: “en la ontología nahua […] el hombre y su álter ego animal comparten esa porción del alma que recibe el nombre de ekauil (sombra) y que hace posible la metamorfosis corporal como elemento central del nagualismo”.40 Como advierte Martínez: “simultáneamente al nacimiento, una criatura no-humana, llamada nahualli, es en ocasiones asignada a la persona para que la proteja, le asista y aconseje a lo largo de su vida. El hombre y el nahualli comparten una de las entidades anímicas, de suerte que el destino, el carácter y el rol social del primero estarán en relación con la forma del segundo”.41 Como podemos darnos cuenta, estas dos últimas creencias sobre los animales son compatibles con las ontologías animistas y analogistas descritas por Descola. Empero, todas estas concepciones no sólo perduraron a partir de mitos, sino que también fueron plasmados en gran parte de la iconografía arqueológica mesoamericana.

Toda la iconografía mesoamericana está llena de figuras de animales que aparecen completos, solos o con algunos de sus elementos, como pueden ser las garras, la cabeza o las orejas, que aportan ciertas características a los dioses o a lo que están transmitiendo. Esta tendencia de tomar como fuente de inspiración las cualidades que tienen o que se atribuyen a los animales es universal […]. Uno de los aspectos más importantes de la relación de los hombres con los animales está dada por la utilidad que se obtiene de éstos, esencialmente como alimento, ya sea en sociedades cazadoras, pastoras o agricultoras.42

La importancia que los antiguos pobladores de Mesoamérica les imprimieron a los animales rompía con el imaginario social dictado desde el cristianismo que gobernaba el razonamiento de los conquistadores españoles. Este “entendimiento mesoamericano”, como lo denomina Galinier,43 no puede ser comparado con las concepciones ontológicas europeas, debido a que éste se encontraba “manchado” por el cristianismo. Para este pensador, dentro de las concepciones mesoamericanas no existe una separación tajante entre la cultura y la naturaleza, ya que estas dos grandes entidades de la realidad configuraban el movimiento del cosmos precolombino. “Según la idea judeocristiana, Dios había creado a los animales para provecho del ser humano, quien a pesar de ser también una creación divina, estaba en otro nivel y por lo tanto podía hacer uso de ellos a su antojo”.44 Esta concepción no podía conciliarse en el pensamiento mesoamericano, donde los hombres y los animales tenían la capacidad de adquirir las características o atributos de cualquiera de los dos, aunado a que se asumía que los animales y los seres humanos podían intercambiar información y comunicarse entre sí.45 Incluso los animales eran vistos en ocasiones como los habitantes más arcanos del mundo, por lo que se les guardaba respeto y en ocasiones temor debido a que conocían secretos y misterios del mundo. Los animales, en consecuencia, eran sabios y por ello podían pasar a formar parte del mundo de los humanos.

Si bien es cierto que todas las entidades animales fueron revestidas de importancia simbólica y cotidiana para los antiguos mesoamericanos, destacan tres tipos de animales: las aves, las serpientes y los felinos.46 Como bien argumenta Valverde: “hay animales que destacan no sólo por la continuidad con la que fueron representados, sino también por los lugares y el contexto en los que se encuentran. Éstos son sobre todo serpientes, aves (de todo tipo, aunque sobresalen las rapaces o las de plumaje llamativo) y por último los felinos”.47 De sobra está decir que nos centraremos en el último tipo de animales, los felinos, donde ineludiblemente destaca el jaguar.

Los grandes felinos en el centro de México

El jaguar, felino más grande de Mesoamérica, simbolizaba la noche, el poder y el inframundo.48 No es difícil dilucidar por qué los antiguos grupos mesoamericanos dotaron a este animal de propiedades mágicas y simbólicas. Las pautas conductuales de los jaguares, su gracia y delicadeza para caminar, sus habilidades para trepar árboles y nadar perfectamente en ambientes acuáticos, así como su extrema agilidad, al igual que su implacable instinto depredador, le bastaron a los hombres para dotarlo de un significado simbólico, vinculándolos así con su vida diaria. Otra característica importante que le valió una extrema simbolización al jaguar es el hecho de que éste no tiene depredadores, razón que lo acercaba y equiparaba con los humanos. Por otro lado, es conveniente mencionar que debido a que el interés de este trabajo es mostrar los vínculos simbólicos que los toltecas le imprimieron a los grandes felinos, nos veremos en la necesidad de recurrir a algunos mitos mexicas, estructurados a la caída de la antigua Tula, sede de los atlantes. No obstante, este ejercicio metodológico no se emparenta totalmente con los preceptos del núcleo duro mesoamericano postulado por López Austin ni con la llamada “nahuatlidad mesoamericana” de Duverger.49 En este sentido, consideramos que pese a que se ha propuesto en reiteradas ocasiones que parte de la cosmogonía tolteca fue recuperada por los mexicas para legitimar su glorioso pasado guerrero, es muy probable que la mitología y cosmogonía mexica difiera de la tolteca.50 En pocas palabras, pese a que la mitología mexica es la más cercana —temporalmente hablando— a la de los toltecas, no podemos caer en un estatismo ontológico asumiendo que las calidades del mundo cultural son invariables. Asumir algo así rompería, incluso, con el fundamento de la misma antropología: el estudio de la diversidad cultural.51 Empero, algunas de las creencias mexicas nos permitirán postular algunas hipótesis de trabajo, por supuesto falsables en principio. Una vez aclarado lo anterior, podemos volver al tema que nos compete. De acuerdo con Seler, “para los mexicanos el jaguar era, en primer lugar, el animal fuerte, el animal valiente, el compañero del águila. Quauhtli-ocelotl, ‘águila y jaguar’, es el nombre convencional que se aplicaba a los guerreros valientes. Pero en especial para los mexicanos, el jaguar era el representante de la oscuridad y de la tierra, el animal que durante el eclipse solar devora al sol”.52

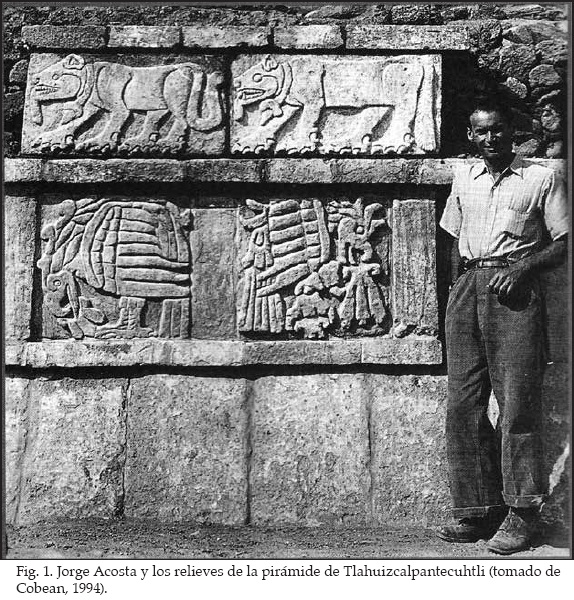

Este mismo autor incorpora en esta clasificación a los pumas, a los que considera de similar importancia y a los cuales los antiguos nahuas llamaban miztli. Por ejemplo, la pirámide de los famosos atlantes o de Tlahuizcalpantecuhtli de Tula, Hidalgo, se encuentra decorada con lápidas esculpidas con felinos y águilas que devoran corazones humanos. Originalmente se había pensado que los felinos eran jaguares, aunque es casi un hecho que éstos más bien se traten de pumas y coyotes (Blanca Paredes y Robert Cobean, 2010; comunicación personal), ya que las fieras de las mencionadas lápidas no detentan sus característicos moteados en el pelaje (figura 1). Es también comprensible que los antiguos pobladores de Tollan hayan representado a las fieras que más cotidianamente se podían apreciar en el hoy conocido Valle del Mezquital, aunque también es muy probable que éstos no desconocieran la existencia objetiva de los jaguares.53 Dentro de la cosmogonía nahua, el jaguar se emparentaba con las deidades de la guerra, por lo que también se vinculaba con la muerte y la oscuridad. Esto queda de manifiesto en El animal en la vida prehispánica, ya que

En las leyendas que relataban la creación del mundo, el primer sol, se dice que fue hecho por Tezcatlipoca, él tomó un gigantesco tigre y lo colocó en el firmamento, así fue creada la vida en el Universo; contaban que en esta época los habitantes de la tierra eran gigantes, los Quinametzin, quienes comían frutas silvestres, pero un día enormes jaguares saltaron sobre el sol y lo devoraron, así terminó esta primera edad que en el pensamiento indígena se llamó Ocelotl-Tonatiuh o sol de tigre. Este animal es el disfraz o nahual de Tezcatlipoca por lo cual tiene los mismos atributos que dicha deidad: la noche, el frío, la guerra, la fuerza masculina, etcétera; es también Tepeyolohtli, el corazón del monte, cuyo rugido les recordaba a los hombres el ruido que producían los movimientos tectónicos de la tierra.54

Pero no sólo se equiparó a los jaguares con deidades de distinta índole, sino que también fueron legitimadores del poder. En efecto, los grandes felinos que se relacionaban metonímicamente con la fuerza, la caza y la muerte, comenzaron a ser objeto de metáforas para legitimar los estatus sociales de diversos actores.55 Esto queda de manifiesto en función de algunos de los relatos del mismo Sahagún,56 donde se indica que el jaguar era un animal refinado, un príncipe de los animales, con una mirada aguda que le permitía ver en la propia oscuridad y que además tenía la capacidad de hipnotizar a sus potenciales víctimas.57 Lo anterior no es otra cosa que la antropomorfización de las cualidades fisiológicas y morfológicas del jaguar. En otras palabras, algunos de los hábitos instintivos de este felino fueron simbolizados para dotarle de un halo sobrenatural. Sin embargo, sus cualidades simbólicas fueron equiparadas con los elementos constituyentes de las realezas. De esta forma, los jaguares pasaron a formar parte de los complejos símbolos y cosmogonías asociadas con las elites del poder mesoamericanas.

Asimismo, los jaguares, en tanto emparentados con el poder, se convirtieron en los álter ego de los integrantes de las elites.58 Incluso estas creencias se remontan hasta las manifestaciones olmecas, donde son recurrentes los monumentos que muestran a personajes antropomorfos con elementos fisiológicos de jaguar, específicamente en sus rostros. De la misma forma, existen algunas esculturas que muestran hombres convirtiéndose en jaguares y viceversa. Estas creencias analógicas, siguiendo los planteamientos de Descola, tienen un arraigo profundo en la historia mesoamericana. “Los jaguares fueron criaturas chamánicas muy importantes, y en transformaciones rituales los humanos se convertían en jaguares, al menos desde los tiempos olmecas”.59 Por supuesto que no podemos asumir que los jaguares fueron los únicos animales en los que ciertos sujetos prehispánicos podían transformarse, aunque es imperativo mencionar que los jaguares, al ser animales vinculados con la realeza y el ejercicio del poder, se convirtieron en los animales predilectos de los viajes chamánicos, mediante los cuales el elegido podía transitar libremente entre los universos de los vivos, de los muertos y por los planos de las deidades primigenias. Por todo lo anterior no es difícil dilucidar por qué los sujetos de elite de diferentes latitudes de Mesoamérica, para demostrar y adquirir poder, “portaban pieles de jaguar, sandalias de jaguar, tocados adornados con cabezas de jaguar y collares elaborados con colmillos de jaguar”.60

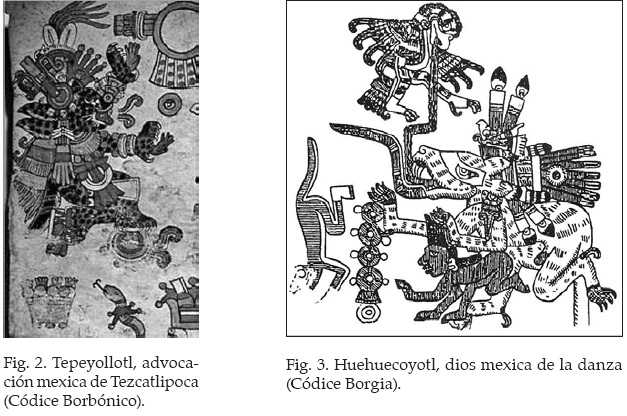

Por ejemplo, Tezcatlipoca, deidad nahua de los guerreros, dirigentes y hechiceros que se remonta desde los tiempos toltecas61 y que también simbolizaba al sol y que legitimaba los sacrificios humanos para alimentar al astro rey, detentaba a su vez a un alter ego. Este nagual o advocación era el jaguar. Como bien argumentan Miller y Taube,62 “el jaguar nocturno, el animal más poderoso de Mesoamérica, fue la contraparte animal de Tezcatlipoca. Tepeyollotl o Corazón de la Montaña, fue el aspecto de jaguar de Tezcatlipoca. Por eso es que Tezcatlipoca fue el patrono de la trecena 1 Ocelotl” (figura 2).

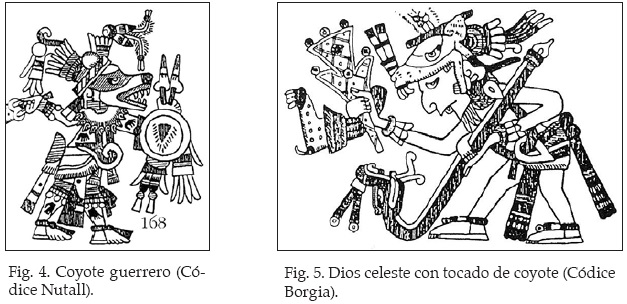

Sin embargo, los felinos no fueron los únicos animales que remitían simbólicamente a lo valiente e indomable. Los coyotes fueron unos de ellos. “Entre las especies caninas de México, la más conocida es el ‘lobo aullador’, el Canis latrans Linnés, al cual los mexicanos llamaban coyotl”.63 Este mismo estudioso argumenta posteriormente que “para los antiguos mexicanos, el coyote era el animal ladrón, la fiera, la que estaba emparentada con el jaguar; por otro lado, era el animal con un apetito sexual muy desarrollado, y finalmente era el dios de la danza y del canto, lo cual se derivaba tanto de sus inclinaciones voluptuosas como de sus capacidades musicales”.64 Es muy importante el argumento de que los coyotes se encontraban emparentados con los jaguares, ya que de esa manera se podía vincular a

los coyotes con los guerreros valientes. Esta relación simbólica se encuentra plasmada objetivamente en algunos pictogramas, como en los Primeros memoriales de fray Bernardino de Sahagún, donde se muestra a un guerrero mexica portando una vestimenta de coyote, símbolo de valentía y ferocidad. También es importante mencionar que dentro de la cosmogonía mexica el coyote fue el regente de la cuarta sección del Tonalamatl. “Aquí se representa al coyote algunas veces como el pecador y otras como el dios de la danza, ataviado con la sonaja del baile (oyoualli), elaborada de caracoles o de caracoles pulidos. Además, lleva una flor en una mano y en la otra agita una sonaja para el baile”.65 Huehuecoyotl o coyote viejo fue para los mexicas el dios de la danza, por lo que se vinculaba también con las artes, el canto66 e incluso con la plumaria, siendo el dios Coyotlinahual el patrono de estos artesanos (Bertina Olmedo y Francisco Rivas, 2011; comunicación personal). De la misma forma, el coyote, en su versión de Huehuecoyotl, aludía al impulso sexual, prueba de ello lo constituye una representación de la deidad en la cual se plasmó explícitamente su pene, el cual parece tener la intención de penetrar a un personaje antropomorfo (figura 3). En algunos relatos de Sahagún también se hace mención de que Tezcatlipoca, dios de la guerra y el sacrificio, en ocasiones podía convertirse en coyote. El vínculo simbólico entre la valentía-guerra-guerreros con la potencia virilsexualidad masculina de los coyotes nahuas puede obedecer a que los varones eran los únicos sujetos que podían incorporarse en las acciones bélicas mexicas,67 aunado a que el principio masculino viril remite a la fuerza primigenia. El impulso sexual, ineludiblemente, permite generar la vida humana, pero metafóricamente y como en muchas de las cosmogonías mesoamericanas, el orden del universo se mantenía también a partir del derramamiento de sangre, por lo que la guerra, al igual que el instinto sexual, regenera la vida, tanto biológica como socialmente. No debemos dejar de percibir que los coyotes, en tanto que se encontraban emparentados con los jaguares, también pudieron adquirir en ocasiones atributos simbólicos de estos últimos. Aquí nos estamos refiriendo específicamente a la valentía. Aunque es muy aventurado argumentar en este momento que los coyotes también simbolizaron al inframundo y al cielo estrellado entre los antiguos mexicas, el sexto caminador del cielo del Códice Borgia nos permite avanzar con respecto a esta temática. El dios del cielo superior de este códice muestra a un personaje con un cetro de serpiente, sin embargo, dicha deidad presenta un tocado en forma de cabeza de coyote,68 lo cual vuelve a poner en juego las relaciones simbólicas entre este animal con la bóveda celeste, vinculada directamente con el jaguar (figuras 4 y 5).

Como podemos apreciar en este momento, las concepciones simbólicas asociadas con las grandes fieras y donde incluimos a los coyotes, se vinculan con la guerra, la valentía, los astros, el inframundo, el apetito sexual, la danza y el canto. Asimismo, cada uno de estos metamensajes69 se encuentra depositado en estos “contenedores culturales mexicas. No obstante, los campos semánticos

simbólicos no sólo se reproducen a partir de imágenes de códices, mitos y rituales, sino que los pueblos mesoamericanos representaron su compleja cosmogonía en diferentes creaciones que a los arqueólogos les compete analizar e interpretar. Así es como llegamos al tercer bloque del manuscrito.

El animismo y analogismo entre los toltecas. El caso de la dualidad hombre-coyote, hombre-jaguar

La ciudad de Tula, también conocida como la sagrada ciudad de Quetzalcóatl y sede de los atlantes en el actual estado de Hidalgo, tuvo un papel fundamental en la historia mesoamericana justo antes del periodo de dominación mexica, durante el Posclásico temprano (900-1150 d.C.). Esta cultura, famosa en la actualidad por sus imponentes atlantes de más de cuatro metros de altura, surgió entre 750 y 820 d.C. y durante su apogeo se convirtió en un referente directo de muchas sociedades, siendo la antigua Tollan el espacio sagrado en el que se realizaron las artes más depuradas como la plumaria o lapidaria, además de que es en su momento histórico cuando las prácticas militaristas tienden a institucionalizarse para ser retomadas posteriormente por los mexicas. El núcleo urbano de Tula detenta una complejidad arquitectónica notable, en tanto que su núcleo urbano alcanzó alrededor de 16 km2.70 La arquitectura de Tula presenta basamentos de gran tamaño, complejos palaciegos, relieves finamente esculpidos, juegos de pelota, unidades residenciales, plazas cívico-ceremoniales, además del uso de pilastras.

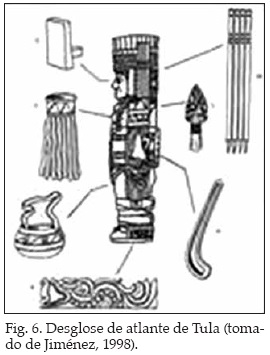

Para quienes esto suscriben, la preponderancia del estado tolteca se basó en su poderío militar y en la legitimidad de éste mediante la religión, temas evidentes en gran parte de sus materiales arqueológicos. Asimismo, los dirigentes de Tula desplegaron redes comerciales con diversas áreas mesoamericanas e incluso fuera de éstas como Centroamérica y el suroeste de los Estados Unidos. Este dominio político, económico e ideológico no sólo se extendió a las periferias del sitio arqueológico,71 sino que los toltecas lograron influir en regiones distantes como por ejemplo en Chichén-Itzá, la región Huasteca, con el sureste mexicano y con la misma península de Nicoya en Costa Rica.72 Como argumentamos previamente, la fama y gloria alcanzada por los toltecas se basó en las prácticas militares. Este modo de vida se puede deber a que, según las fuentes históricas, durante el siglo IX grupos nómadas, feroces y guerreros del norte de Mesoamérica incursionaron en el Altiplano Central y, después de asentarse en diversos lugares, llegaron a Tula. Quizá ésta sea la razón por la que muchos materiales de factura tolteca dan cuenta de esta temática. Por ejemplo, la pirámide B o edificio de Tlahuizcalpantecuhtli, donde se encuentran los colosales atlantes, se encuentra decorado con lápidas grabadas con pumas, coyotes y águilas alternadas que devoran corazones humanos. Los mismos atlantes constituyen la representación objetiva y simbólica de los guerreros toltecas debido a que muestran a sujetos ricamente ataviados con implementos bélicos, lanza dardos, discos solares, lanzas y cuchillos curvos (figura 6).

No es intención de este manuscrito realizar una discusión histórica y arqueológica del antiguo asentamiento tolteca. Nuestra labor será más modesta, centrándonos a continuación en las especificidades de la ofrenda del adoratorio del edificio de El Corral excavada por Jorge Acosta, y de donde se extrajo la bella vasija conocida como la cabeza-coyote, así como otros hallazgos arqueológicos que demuestran la importancia del vínculo simbólico entre los antiguos toltecas con diferentes fieras.

Este ejercicio nos permitirá corroborar qué tan precisas y funcionales son las categorías analíticas de Descola cuando son empleadas para otorgarle sentido a los correlatos arqueológicos.

Breve crónica de un hallazgo. La cabeza-coyote

Jorge Acosta, investigador que puede considerarse como el padre de la arqueología tolteca y a quien debemos las primeras exploraciones sistemáticas en la pirámide de los atlantes, el Palacio Quemado y otras estructuras, excavó a inicios de la década de 1950 el edificio de El Corral en el mismo recinto sagrado de Tula. Esta estructura es única en el antiguo emplazamiento tolteca, ya que su planta presenta una estructura circular en su parte central, además de que detenta dos secciones cuadrangulares, cada una apuntando tanto al este como al oeste.73 La morfología circular de la estructura ha potenciado la hipótesis de que la misma fue dedicada al dios Quetzalcóatl en su advocación de Ehécatl, patrono del viento, lo anterior en virtud de que en la cosmogonía mexica lo circular alude al movimiento, mismo que metonímicamente se relaciona con el viento. Es muy importante comentar que el mismo Jorge Acosta, cautelosamente, indica que este templo probablemente fue dedicado a Quetzalcóatl, pero en ningún momento da por cierta esta inferencia: “El que la planta del edificio sea diferente a las del centro de la ciudad es difícil de explicar. Quizá se deba a que el edificio estuvo dedicado a Quetzalcóatl en su advocación de Ehécatl, dios del viento, mientras que los de la plaza central estuvieron dedicados a la misma deidad en su advocación de Tlahuizcalpantecuhtli o Estrella de la mañana”.74

No obstante, el hallazgo de Acosta en el mismo adoratorio de El Corral podría resolver quién fue el “dios patrón” de esta estructura tolteca. Asimismo, la importancia de este adoratorio se sustenta en el hecho de que se encuentra sobre el mismo eje de la estructura principal y a pocos metros de la misma, razón que permite suponer que fue un espacio donde se llevaron a cabo importantes ceremoniales y rituales por las elites toltecas. El equipo de trabajo de Acosta encontró una importante ofrenda casi a los dos metros de profundidad del adoratorio. Tal como relata este arqueólogo

[…] se descubrió una vasija asociada a dos grandes conchas marinas depositadas como ofrenda a la estructura. Se trata de una pieza “plumbate” de color café rojizo con manchas grises y de un pulimento extraordinario. Representa la cara de un personaje barbado con un yelmo o casco que semeja la cabeza de un animal que parece ser un coyote. La impresión general que da la pieza es la de una cara humana asomando de entre las fauces de un animal […] Lo que nos llamó mucho la atención desde un principio fue que la vasija presentaba huellas de raspaduras en la cara y limaduras en otras partes […]. Era inexplicable que una pieza tan bella hubiera sido dañada y colocada como ofrenda dentro del adoratorio.75

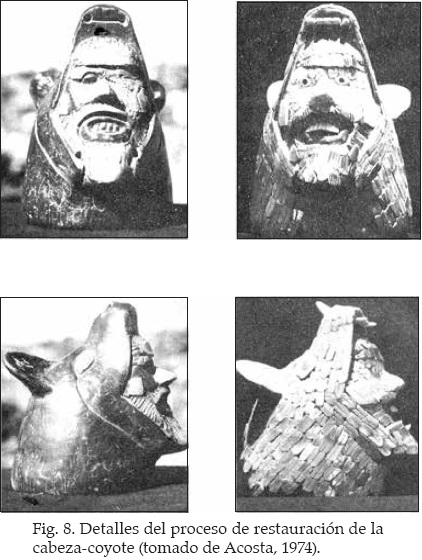

La inquietud de Acosta quedó rápidamente resuelta cuando descubrieron en el mismo depósito de la vasija una gran cantidad de placas de concha nácar y de hueso, “algunas en forma de ojos y colmillos y otras como plumas […] después nos dimos cuenta de que las plaquitas pertenecían a la pieza “plumbate”; es decir estaba cubierta con un mosaico elaborado a base de concha nácar y hueso” (figura 7).76 El mismo Acosta reconoce que, después de restaurar la

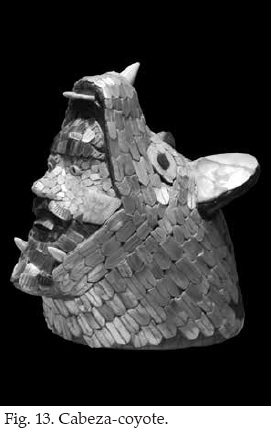

pieza, lo que originalmente concibió como plumas del personaje, en realidad constituían mechones de pelo “de un animal que sin duda era un coyote. Podemos inferir que el personaje barbado representa a Ce Acatl Topiltzin y lleva como yelmo a su nahual, el coyote, lo que está de acuerdo con la mitología náhuatl. Desde luego lo anterior no es más que una hipótesis” (figura 8).77

Para Lourdes Suárez (1990), el personaje representado en esta excelsa obra es Quetzalcóatl, ello en función de su barba, bigote y nariz aguileña, elementos representativos que son mencionados en diferentes fuentes históricas. Asimismo, la especialista argumenta que: “Quetzalcoatl es un numen asociado plenamente a la concha […] Es una deidad no solamente unida al agua sino también al material conquiológico, y la pieza está revestida de concha”.78 La identificación de la deidad mítica por parte de Suárez deviene de una lectura etnohistórica de fuentes, así como de una evidente metonimia de caracol-agua. Si bien es cierto que los símbolos dominantes de la deidad mencionada serían el cabello facial, así como los elementos marinos y más específicamente las conchas, ¿cómo se puede seguir argumentando que esta deidad es una representación prístina de Quetzalcóatl si detenta atributos de una fiera que no necesariamente se vincula directamente con el dios mencionado? No ponemos en duda la identificación de Acosta y de Suárez de que la efigie es una representación de Quetzalcóatl, pero la cuestión de las fauces de coyote no puede resolverse de una forma tan sencilla como propone esta última investigadora: “El prestigio, la importancia y la prestancia que el gran tlatoani tiene en el contexto tolteca, permite suponer que a este personaje pueden atribuírsele asociaciones sagradas y míticas, por lo que si la piel del animal es la de un coyote, como tradicionalmente se conoce […], esto no invalida la identificación del retrato dentro del yelmo como Topilzin-Quetzalcoatl, sino por el contrario lo reafirma”.79

En efecto, la identificación de la deidad al interior del yelmo en forma de coyote es indudable. No obstante, si a un personaje mítico se le pueden asignar otras concepciones simbólicas y morfológicas, ¿estaremos ante la misma construcción semántica? Dicho en otras palabras, no basta con decir, “sí, también tiene forma de coyote, y esto fortalece nuestra identificación”, sino más bien tratar de interpretar el por qué de esta manifestación. ¿Acaso se asume que el yelmo en forma de coyote alude a Huehuecoyotl, patrono de las danzas mexica y que por relación directa se vincula con Quetzalcóatl, por ser éste definido en las fuentes escritas como un gran sabio que transmitió las artes a todo el pueblo tolteca? Consideramos que una interpretación de esta envergadura y llevada tan al límite constituye toda una interpretación de la interpretación que requeriría de una descripción densa.80 Como argumenta Millán desde la positividad de la etnología: “en toda cultura, en efecto, la connotación es una unidad conceptual que está localmente definida y distinguida como entidad. Puede ser un lugar, una idea o una fantasía, pero siempre un campo semántico que está sujeto a las variaciones conceptuales de la propia lengua que la formula”.81 Siguiendo este razonamiento, un campo semántico imbuido de símbolos diferenciales es susceptible de modificarse a lo largo del tiempo y no remitir a un único significado. Además, ¿cómo podemos desentrañar los idearios de colectividades acaecidas en el tiempo y de cuyos símbolos no somos partícipes, tal como sería el caso de la ideología tolteca? Bajo nuestra óptica, es muy probable que esta creación sea una representación temprana de los guerreros-coyote o guerreros-jaguar, mismos que retomaron posteriormente los mexicas y que demuestra el vínculo simbólico entre las fieras y la guerra para los toltecas. Esta obra, evidentemente, da cuenta del interés de los toltecas por

adquirir simbólicamente algunas de las propiedades de las fieras o felinos mesoamericanos, destacando la ferocidad, la valentía, así como su eficacia en el arte de matar. No es difícil dilucidar que esta transmisión anímica de valentía y coraje se trató de atribuir a la deidad. No entraremos en mayores discusiones sobre si la cabeza-coyote representa o no a Quetzalcóatl, sino más bien trataremos de dilucidar cómo algunos materiales arqueológicos toltecas remiten a concepciones animistas y las relaciones uniduales entre humanos y no humanos (figura 9).

Otros elementos

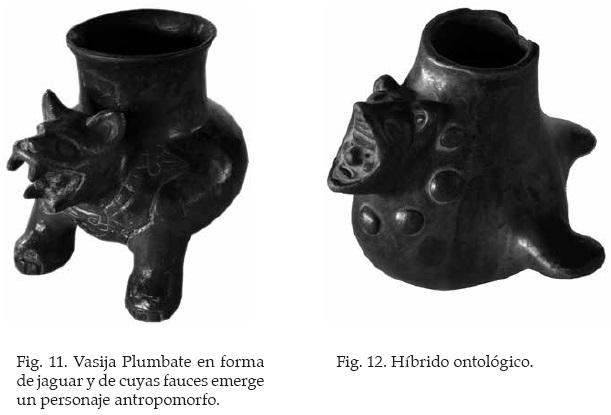

Existen diferentes materiales toltecas que se encuentran imbuidos de una carga animista, como lápidas y esculturas que representan a pumas y coyotes, en su acepción de entidades no humanas, pero también es factible encontrar híbridos ontológicos, esto es, entidades no humanas con atributos humanos, como serían las posturas corporales o los mismos ajuares decorativos que sólo las entidades humanas pueden manufacturar y utilizar y que sin embargo son incorporadas para decorar o incluso denotar la importancia simbólica de ciertos animales, como sería el caso de algunas vasijas plumbate que muestran los nexos entre la potencia animal y los humanos. Una de ellas, por ejemplo, representa a un coyote, sentado y ataviado con un collar, lo que demuestra el culto que se les tenía a estos animales (figura 10).

La mencionada combinación de elementos humanos probablemente demuestra cómo los toltecas trataron de “humanizar” lo nohumano y también cómo los sujetos intentaron adquirir algunas de las propiedades de los integrantes de la naturaleza o, como argumentase en su momento Viveiros de Castro,82 quizá éste fue el resultado del perspectivismo amerindio, donde los humanos se perciben a sí mismos como humanos y a los animales como animales, mientras que estos últimos se ven como humanos y a los humanos como animales. Lo anterior no es otra cosa que familiarizar, mediante taxonomías locales, el dilema de la otredad antropológica. Otros objetos peculiares, de factura tolteca y mexica, respectivamente, son una vasija efigie en forma de jaguar y de cuyas fauces emerge un rostro humano, así como otra que representa el cuerpo de un ave y que también muestra un rostro antropomorfo con yelmo de jaguar (figuras 11 y 12).

Para los estudiosos, las águilas y los jaguares se encuentran relacionados con los guerreros, aunque no se sabe con certeza si el ave plasmada en la vasija aquí mencionada es un águila.

El común denominador de estos últimos materiales arqueológicos es la veneración a las grandes fieras, dotándolas de elementos propiamente humanos. Asimismo, la figura de las prácticas chamánicas no puede dejarse de lado, ya que muy probablemente la vinculación marcada entre las entidades humanas y no humanas en un mismo plano material quizá aluda a los viajes entre universos paralelos que sólo el chamán o el nagual podían realizar. La deificación de las fieras, así como su asociación con el chamanismo probablemente se debió, entre otras cosas, a la asociación que las primeras tuvieron en el mundo mesoamericano con la guerra, la valentía y el poder, cuestiones que fueron de los elementos políticos que le confirieron orgullo y fama a la cultura tolteca en el Posclásico temprano.

Hacia una explicación animista de los materiales toltecas.

A manera de conclusiones

Como indicamos en la parte inicial del manuscrito, la dicotomía planteada por el pensamiento occidental sobre lo cultural y lo natural imposibilitó a la antropología sociocultural ir un paso más allá con respecto a las mitologías amerindias. En efecto, los razonamientos animistas no podían ser concebidos dentro de un imaginario modernista y gobernado, en la mayoría de las ocasiones, por el pensamiento católico, el cual ponía sobre un pedestal a los humanos y a los animales en uno inferior, siendo estos empleados únicamente para satisfacer las necesidades de los primeros.

Descola, con sus trabajos etnográficos y teóricos ha cuestionado esta forma cartesiana de concebir la realidad. Como argumenta el mismo Viveiros: “si hay una noción amerindia virtualmente universal es que en un estado original, descrito en la mitología, no existía una diferenciación entre los humanos y los animales”.83 De acuerdo con este argumento, los chamanes84 fueron los sujetos que podían comunicarse con las entidades animales, mismas que en algún momento fueron humanas y que, dicho sea de paso, permiten la estructuración del nagualismo, ubicado según Descola en la ontología analogista.85 Se sustenta lo anterior en virtud de que “la forma corporal de cada especie es un envoltorio (una “ropa”) que contiene una forma interna humanoide, generalmente solo visible a los ojos de especies particulares y […] a seres como chamanes”. Independientemente de que Viveiros haya realizado la mayor parte de su trabajo de campo con los indígenas araweté del Amazonas, sus propuestas teóricas pueden ser sometidas a prueba en las cosmogonías mesoamericanas contemporáneas, tal como han demostrado algunos antropólogos. Y si esto último es factible, entonces podemos realizar ejercicios interpretativos para alumbrar los ignotos significados de los materiales arqueológicos. Como argumenta Viveiros,86 los animales se ven a sí mismos como humanos y a los humanos como animales, además de que sus prácticas cotidianas son filtradas por la cultura. Los indígenas estudiados por Viveiros argumentan que los no humanos se ven a sí mismos interactuando en villas o en sus propias casas, tal como un ser humano hace en su cotidianeidad: “Los animales ven su comida como comida humana (los jaguares ven sangre como cerveza de mandioca, los cuervos ven a los gusanos en la carne podrida como pescado asado); ellos ven sus atributos corporales (pieles, plumas, garras y picos) como decoraciones corporales o instrumentos culturales; ellos ven su sistema social organizado de la misma forma que las instituciones humanas (con jefes, chamanes, ceremonias, mitades exógamas y otras cosas”.87

Este argumento podría explicar el por qué ciertas entidades animales representadas por los toltecas detentan atributos de humanidad. Es el caso de los collares y pectorales que decoran a vasijas en forma de coyotes y jaguares. Lo mismo podríamos decir con respecto a una escultura que representa a un personaje antropomorfo sentado y tomándose las rodillas con sus manos. Sin embargo, la cabeza de este sujeto no es humana, sino más bien de coyote. Esta actitud, eminentemente cultural, quizá fue imitada por el coyote o ¿por qué no?, posiblemente fue la representación del proceso ritual en el que un chamán se transformaba en una entidad no humana como han sugerido con algunas creaciones olmecas. Representaciones de este tipo las encontramos en una de las lápidas de la Pirámide de Tlahuizcalpantecuhtli, donde es posible apreciar a la deidad Quetzalcóatl emergiendo de las fauces de un animal mitológico. La cuestión aquí es dilucidar si las representaciones que se encuentran en algunos materiales toltecas denotan una ontología analogista o nagualista que depende de las artes de un sujeto carismático como sería el chamán que se comunica con las deidades, las entidades no-humanas y que puede sanar, o si, por el contario, nos encontramos ante un pensamiento naturalista donde las deidades, definidas con atributos y especificidades determinadas, se asientan por sobre las capacidades de los “mortales”. Bajo nuestra propia óptica, las ontologías que gobernaron la cotidianeidad de la sociedad tolteca fueron animistas, analogistas y naturalistas.88 Es imposible pensar que los dioses prehispánicos no tuvieran contactos con las almas de sus gobernados, como también es inverosímil argumentar que las creencias actuales de los pueblos indígenas sobre los naguales no tenga un sustrato precolombino. En pocas palabras, sin una ontología animista es imposible pensar en una visión del mundo analogista, ya que los naguales se conectan con los seres humanos a partir de almas y de criterios culturales propios de la humanidad. Los naguales afectan a su álter ego debido a que comparten con éste un contenido anímico.89 Y estas entidades corpóreas o incorpóreas, pasan a formar parte de un panteón de deidades, las cuales, al menos en el caso mesoamericano, tenían la capacidad de transformarse en álter egos. Las advocaciones de las deidades, en consecuencia, son un reflejo de las creencias mundanas del nagualismo y del animismo.

Nos interesa ahondar en el caso de las relaciones sociales entabladas entre los humanos y los no humanos. Recordemos que para Descola existen tres tipos: reciprocidad, rapacidad y protección. Si partimos del supuesto de que en la sociedad tolteca, en la mayor parte de su cultura material se encuentra presente el fenómeno de la guerra y de la muerte,90 es factible suponer que la forma simbólica que adoptaron las ontologías cosmogónicas toltecas fue de rapacidad. Como argumenta Viveiros,91 “los guerreros son en el mundo humano lo que los chamanes son en el universo mayor: conductores […] de perspectivas”. El antropólogo brasileño indica que entre los grupos amazónicos el canibalismo simbólico constituye un ritual en donde se pretende obtener la subjetividad del caído. En este ritual, dice Viveiros, el asesino habla desde el punto de vista de su enemigo, esto es, indica “yo” para referirse al caído y “él”, para designarse a sí mismo. “Aquí el asesino puede verse a sí mismo como el enemigo lo ve a él”.92 El asesinato constituye una relación social, una entrega de dones o regalos por parte del caído ya que se asume que el asesino, tras realizar los rituales correspondientes, adquiere de su enemigo nombres, canciones, trofeos, prestigio.

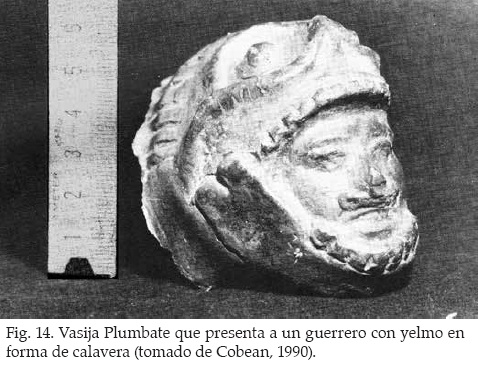

Es difícil, si no imposible, reconstruir los rituales precolombinos, pero lo que sí queda claro es que los toltecas realizaron sacrificios humanos como lo representan algunas lápidas con águilas devorando corazones humanos u otras con Cuauhxicallis que contienen corazones de sacrificio. Suponemos que la ingesta ritual de enemigos sí se llevó a cabo en el mundo precolombino, precisamente por las creencias de la transmisión anímica de algunas de las propiedades del caído en batalla o de los animales mismos. Ésta es la razón por la cual los mexicas apelaron al pasado guerrero tolteca para legitimarse en el cosmos mesoamericano. Volviendo a la rapacidad y a la ingesta ritual, ¿acaso el coyote que presenta en sus fauces a la deidad identificada como Quetzalcóatl en realidad come a esta última para obtener sus gracias y favores? (figura 13). Otra vasija excavada en Tula nos ofrece un ejemplo similar. Se trata de un personaje antropomorfo con nariguera y que muy probablemente representa a un guerrero, debido a la similitud que guarda con guerreros toltecas plasmados en esculturas y frisos. Dicho sujeto porta un yelmo en

forma de cráneo humano, el cual posiblemente aluda al dios de la muerte.93 Si en realidad el dios de la muerte come al guerrero, no sólo estaríamos frente a una rapacidad, sino a una reciprocidad, ya que la muerte de los humanos alimenta al señor del inframundo, mismo que participa en el orden del universo mesoamericano (figura 14). Como ha argumentado Millán,94 en el pensamiento nahua el equilibrio cósmico se logra a partir de la ingesta mutua de las entidades del mundo: “Por lo tanto, así como el hombre plantaba el maíz, lo hacía crecer y se apropiaba de su “corazón”, los dioses ejercían una acción semejante sobre los seres humanos, apropiándose del corazón y de sus almas”. Démosle la vuelta a las preguntas e hipótesis. Si los humanos ingieren a sus víctimas para obtener algunos de sus atributos, ¿los personajes antropomorfos que se encuentran dentro de las fauces de algunas fieras o entidades animales fueron comidos por éstas para adquirir elementos de la humanidad?

La antropofagia o canibalismo ritual es un tópico interesante que a la luz de la teoría perspectivista amazónica y de las ontologías fundamentales debe ser abordado.95 En efecto, si asumimos que los animales o entidades no humanas detentan segmentos de humanidad, en consecuencia el consumo de animales por parte de los humanos podría verse como canibalismo. De ahí que el mismo Fausto argumente que entre algunos indígenas amazónicos la cacería de animales debe efectuarse bajo ciertos criterios rituales,96 ya que de omitirlos el cazador podría correr el riesgo de ser asesinado por

los animales, en una especie de venganza. Incluso los animales buscan capturar a los humanos para trasladarlos a sus guaridas, con la finalidad de convertirlos en animales y aumentar su descendencia. Por ejemplo, Dehouve comenta que entre los indígenas tlapanecos de Guerrero el consumo de las presas es autorizado por una alianza simbólica entre el venado y el cazador.97 La carne del venado es consumida y posteriormente se regresan los huesos al monte, con la finalidad de que se regenere esta entidad no humana. Este ejemplo etnográfico da cuenta de la reciprocidad definida por Descola. La perspectiva entre humanos y no humanos, bajo la mirada de la depredación, se sustenta en la alimentación —cacería- y en la guerra. Sí, el humano hace uso de los animales para alimentarse, en tanto que para los animales la captura de un congénere es visto como el producto de una guerra contra los humanos, siendo la captura una de sus consecuencias.

La forma en la que estos grupos amazónicos dejan de concebir que coman congéneres se gesta con lo que en su momento Lévi- Strauss llamase lo crudo y lo cocido.98 La “deshumanización” de la entidad animal-humana se gesta cuando su carne es sometida al fuego, mientras que el consumo de carne cruda se realiza cuando se desea adquirir las propiedades anímicas del finado. Así, el consumo de carne cruda, para los amazónicos, según refiere Fausto,99 se aboca a los animales grandes y poderosos, como las boas o los jaguares, cuyos elementos fisiológicos como el corazón o la propia carne le trasmiten a su cazador valentía, fortuna para cazar, etcétera. La potencia del depredador es lo que se busca cuando se consume carne cruda de entidades no humanas. ¿Será ésta la misma concepción en la cosmogonía tolteca? Al parecer sí, dado que para los mexicas el consumo de carne de jaguar propiciaba valentía, coraje y poder, pero viendo este tema desde el punto de vista de los animales, el consumo de humanos podría dotarlos de elementos de “culturalidad”, quizá una forma para regresar al mismo estado que en algún momento perdieron desde los tiempos primigenios. De similar manera, las osamentas completas de jaguares encontradas en entierros del Templo Mayor de Tenochtitlan hablan de la veneración que los grandes felinos tuvieron en el pensamiento mesoamericano, aunado a que muy probablemente fueron símbolos de poder y de muerte.

Las relaciones hombre-coyote y hombre-jaguar entre los toltecas no pueden ser reducidas únicamente a la valentía y a la guerra. Estas relaciones, sin lugar a dudas, refieren las relaciones anímicas entre humanos y no humanos y también dan cuenta de cómo los toltecas configuraron imágenes de otredad a partir de sí mismos, es decir, la creación de categorías de “extraños” mediante taxonomías culturales propias. No sabemos con precisión si los sujetos que emanan de las fauces de felinos constituyen víctimas de estas fieras o si, por el contrario, son chamanes que se convierten en naguales para trascender por el mundo de los vivos, de los muertos y de las deidades. Quizá las representaciones de animales engullendo sujetos se tratan de una venganza hacia los humanos, aunque descartamos esta posibilidad y sostenemos que la ingesta simbólica que los animales realizaron tenía como finalidad adquirir elementos de humanidad. También es probable que se haya efectuado un hibridismo entre la potencia animal y la fiereza de los guerreros toltecas, buscando combinar sus fuerzas en una entidad fantasiosa que legitimaba las creencias de los antiguos habitantes de Tollan. No importa si la cabeza-coyote representa o no a Quetzalcóatl, sino más bien cómo las entidades humanas y no humanas se combinaron para construir elaboradas cosmovisiones. Son deidades, en efecto, pero sus advocaciones animales que contenían elementos deseables por los mortales fueron deseadas y aprehendidas de distintas maneras. El canibalismo ritual, los trances chamánicos y el continuo trotar de los naguales fueron los mecanismos que dieron orden al universo mesoamericano. Estas lecciones etnográficas amazónicas, pese a su distancia geográfica con el área cultural mesoamericana, nos dan la pauta para imaginar y pensar de forma no cartesiana la eterna unidualidad cultura-naturaleza y, sobre todo, para generar hipótesis de trabajo para dotar de mayor “carne antropológica” a los correlatos que componen a los yacimientos arqueológicos. Por supuesto, nuestras interpretaciones son falsables en principio y no pretenden llegar a una verdad única e inalcanzable, filosóficamente hablando.

Bibliografía

Acosta, Jorge, “La pirámide de El Corral de Tula, Hgo.”, en Eduardo Matos (coord.), Proyecto Tula (1ª parte), México, INAH (Científica, 15), 1974, pp. 27-49.

____________, “La tercera temporada de exploraciones arqueológicas en Tula, Hidalgo, 1942”, en Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, núm. 6, 1942-1944, pp. 125-164.

Aroche, Eumir, “Los niños mexicas: estudio sobre la educación en Tenochtitlan durante el Posclásico temprano”, tesis de licenciatura en Historia, ENAH-INAH, México, 2011.

Berrocal, Lizbet, “El animismo y perspectivismo como parte del modelo cosmogónico tzotzil. Los ‘poderes’ anímicos de los animales”, tesis de maestría en Antropología Social, ENAH-INAH, México, 2010.

Cabrero, María Teresa, El animal y el hombre, México, IIA-UNAM, 1981.

Careaga, Ignacio, “El animismo como fenómeno antropológico”, en Gonzalo Puente e Ignacio Careaga (eds.), Animismo. El umbral de la religiosidad, Madrid, Siglo XXI, 2005, pp. 225-330.

Cassirer, Ernst, Antropología filosófica, México, FCE, 2006 [1944].

Cobean, Robert, “Jorge R. Acosta”, en Arqueología Mexicana, núm. 7, 1994, pp. 30-34.

____________, La cerámica de Tula, Hidalgo, México, INAH (Científica, 215), 1990.

Cobean, Robert y Guadalupe Mastache, “Tollan en Hidalgo. La tollan histórica”, en Arqueología Mexicana, núm. 85, 2007, pp. 30-35.

____________, Tepetitlán. Un espacio doméstico rural en la región de Tula, México, INAH/University of Pittsburgh, 1999.

Coe, Michael, America´s First Civilization: Discovering the Olmec, Nueva York, American Heritage, 1968.

Dehouve, Daniéle, “El venado, el maíz y el sacrificado”, en Diario de Campo (Cuadernos de Etnología, 4), 2008.

De la Fuente, Beatriz, “Retorno al pasado tolteca”, en Artes de México, núm. 7, 1990, pp. 36-53.

De la Garza, Mercedes, “Los animales en el pensamiento simbólico y su expresión en el México antiguo”, en Arqueología Mexicana, núm. 35, 1999, pp. 24-31.

Descola, Phillipe, Las lanzas del crepúsculo. Relatos jíbaros Alta Amazonia, Buenos Aires, FCE, 2005 [1993].

____________, Antropología de la naturaleza, Lima, IFEA/Lluvia, 2003 [2002].

____________, “Construyendo naturalezas. Ecología simbólica y práctica social”, en Phillipe Descola y Gísil Pálsson (coords.), Naturaleza y sociedad. Perspectivas antropológicas, México, Siglo XXI, 2001 [1996], pp. 101-123.

Diehl, Richard, Roger Lomas y Jack T. Wynn, “Toltec trade with Central America”, en Archaeology, vol. 27, núm. 3, 1974, pp. 182-187.

Duverger, Christian, El primer mestizaje. La clave para entender el pasado mesoamericano, México, Conaculta-INAH/Taurus, 2007.

Eller, Jack, Introducing Anthropology of Religion, Nueva York/Londres, Routledge, 2007.

Fausto, Carlos, “Feasting on people. Eating Animals and Humans in Amazonia”, en Current Anthropology, vol. 48, núm. 4, 2007, pp. 497-530.

____________, “The Bones Affair Indigenous Knowledge Practices in Contact Situations seen form an Amazonian Case”, en Royal Anthropological Institute, vol. 8, 2002, pp. 669-690.

Frazer, James, La rama dorada. Magia y religión, México, FCE, 1981 [1890].

Galinier, Jacques, “L’entendement mesoaméricain. Catégories et objets du monde”, en L´Homme. Revue Franchise d’anthropologie, núm. 151, 1999, pp. 101-122.

Gándara, Manuel, “Algunas notas sobre el análisis del conocimiento”, en Boletín de Antropología Americana, núm. 22, 1990, pp. 5-19.

Geertz, Clifford, La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 1992

[1973].

González, Yolotl. “Lo animal en la cosmovisión mexica o mesoamericana”, en Yolotl González (coord.), Animales y plantas en la cosmovisión mesoamericana, México, INAH/Plaza y Valdés, 2001a, pp. 107-122.

____________, “El jaguar”, en Yolotl González (coord.), Animales y plantas en la cosmovisión mesoamericana, México, INAH/Plaza y Valdés, 2001b, pp. 123-144.

Instituto Nacional de Antropología e Historia, El animal en la vida prehispánica, México, SEP-INAH, 1980.

Guiteras Holmes, Calixta, Los peligros del alma. Visión del mundo de un tzotzil, México, FCE, 1996 [1961].

Jiménez, Elizabeth, Iconografía de Tula. El caso de la escultura, México, INAH (Científica, 364), 1998.

Knab, Timothy, La guerra de los brujos de la Sierra de Puebla. Un viaje por el inframundo de los aztecas contemporáneos, México, Diana, 1998 [1993].

Lakoff, George y Mark Johnson, Metáforas de la vida cotidiana, Madrid, Cátedra, 1990 [1980].

Lévi-Strauss, Claude, El pensamiento salvaje, México, FCE, 2001 [1962].

____________, Mitológicas I. Lo crudo y lo cocido, México, FCE, 1968.

Lockhart, James, Los nahuas después de la conquista. Historia social y cultural de la población indígena del México central, siglos XVI-XVIII, México, FCE, 1999 [1992].

López Austin, Alfredo, Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas, México, IIA-UNAM, 2008 [1980].

____________, Los mitos del tlacuache. Caminos de la mitología mesoamericana, México, IIA-UNAM, 1996.

López Luján, Leonardo y Alfredo López Austin, “Los mexicas en Tula y Tula en México-Tenochtitlan”, en Estudios de Cultura Náhuatl, núm. 38, 2007, pp. 33-83.

Lorente, David, “Categorías de parentesco y compadrazgo en la organización de relaciones con lo sobrenatural: los nahuas desde la perspectiva de la teoría amazónica”, en Diario de Campo, núm. 47, 2008, pp. 29-39.

Lupo, Alessandro, “Nahualismo y tonalismo”, en Arqueología Mexicana, núm. 35, 1999, pp. 16-23.

Martínez, Roberto, “La animalidad compartida: el nahualismo a la luz del animismo”, en Revista Española de Antropología Americana, vol. 40, núm. 2, 2010, pp. 253-263.

____________, “El chamanismo y la corporalización del chamán: argumentos para la deconstrucción de una falsa categoría antropológica”, en Cuicuilco, vol. 16, núm. 46, 2009, pp. 197-220.

____________, “El ihiyotl, la sombra y las almas-aliento en Mesoamérica”, en Cuicuilco, vol. 13, núm. 38, 2006, pp. 177-199.

Mastache, Alba Guadalupe, Robert Cobean y Dan Healan, Ancient Tollan. Tula and the Toltec Heartland, Boulder, University Press of Colorado, 2002.

Millán, Saúl, “La comida y la vida ceremonial entre los nahuas de la Sierra Norte de Puebla”, en Diario de Campo, nueva época, núm. 1, 2010, pp. 18-22.

____________, “Vistiendo ahijados: curación y parentesco ritual entre los nahuas de Cuetzalan”, en Diario de Campo, núm. 47, 2008, pp. 19-27.

____________, “Hacia una mitología menor: introducción al animismo nahua” (en prensa).

Miller, Mary y Karl Taube, An Illustrated Dictionary of the Gods and Symbols of Ancient Mexico and the Maya, Londres, Thames and Hudson, 2004 [1993].

Olivier, Guilhem, “El jaguar en la cosmovisión mexica”, en Arqueología Mexicana, núm. 72, 2005, pp. 52-57.

____________, “ ‘Tepeyollotl’, ‘Corazón de la montaña’ y ‘Señor del eco’: el dios jaguar de los antiguos mexicanos”, en Estudios de Cultura Náhuatl, núm. 28, 1998, pp. 99-141.

Pitarch, Pedro, Ch’ulel: una etnografía de las almas tzeltales, México, FCE, 1996.

Price, Neil, “An Archaeology of Altered States: Shamanism and Material Culture Studies”, en Neil S. Price (ed.), The Archaeology of Shamanism, Nueva York/Londres, Routledge, 2001, pp. 3-15.

Sahagún, fray Bernardino de, Primeros Memoriales (traducción, prólogo y comentarios de Wigberto Jiménez Moreno), México, INAH, 1974.

____________, Historia general de las cosas de la Nueva España, IV vols., México, Porrúa, 1969.

Seler, Eduard, Las imágenes de animales en los manuscritos mexicanos y mayas, México, Casa Juan Pablos, 2004 [1909-1910].

Signorini, Italo y Alessandro Lupo, Los tres ejes de la vida. Almas, cuerpo, enfermedad entre los nahuas de la Sierra de Puebla, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1989.

Suárez, Lourdes, “Una escultura de concha en la cultura tolteca”, en Federica Sodi (coord.), Mesoamérica y norte de México. Siglo IX-XII, México, INAH-MNA, 1990, pp. 585-594.

Turner, Víctor, La selva de los símbolos, Madrid, Siglo XXI, 1980.

Tylor, Edward, Primitive culture, 2 vols, Nueva York, Brentano, 1924 [1871].

Valverde, María del Carmen, Balam. El jaguar a través de los tiempos y los espacios del universo maya, México, IIF-UNAM, 2004.

Villela, Samuel, “El culto a los cerros y los tamales tzoalli entre los nahuas de la montaña de Guerrero, México”, en Patricia Fournier y Walburga Wiesheu (coords.), Festines y ritualidades. Arqueología y antropología de las religiones, México, INAH, 2007, vol. II, pp. 53-72.

Viveiros de Castro, Eduardo, Metafísicas caníbales. Líneas de antropología postestructural, Madrid, Katz, 2010 [2009].

____________, “Exchanging Perspectives. The Transformation of Objects into Subjects in Amerindian Ontologies”, en Common Knowledge, vol. 10, núm. 3, 2004, pp. 463-484.

____________, “Perspectivismo y multinaturalismo en la América indígena”, en A. Surrallés y P. Hierro (eds.), Tierra adentro, Copenhague, IWGIA, 2004 [2002], pp. 37-80.