Teresa E. Serrano Espinosa

Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, INAH.

Emma Pérez-Rocha

Dirección de Etnohistoria, INAH.

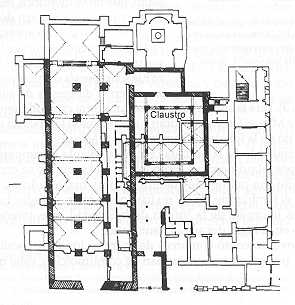

El presente trabajo ofrece una visión de la historia y fundación de la iglesia de San Gabriel Arcángel en Tacuba, D. F. El objetivo es conocer los cambios que ha sufrido el inmueble en el transcurso del tiempo (lám. 1). Para ello nos hemos apoyado en los estudios arqueológicos efectuados en relación con el inmueble y su entorno, así como en el análisis de fuentes tradicionales y material de archivo, sin privilegiar una fuente de otra. Respecto a esto último, cabe señalar que se utilizaron documentos provenientes del Archivo General de la Nación (AGN) y del Archivo Parroquial de Tacuba (APT), donde se encontró el Libro de inventario de asientos de la iglesia de Tacuba, que describe de forma pormenorizada el interior de este recinto y nos señala los cambios que sufrió en su estructura a finales del siglo XVIII. Dicho documento que inicia en 1767, también suministra información anterior a esa fecha al elaborar la relación de los legajos que conformaban el APT e indicar su contenido; además en notas al margen del documento proporcionan datos posteriores que abarcan hasta 1859.

En cuanto a la exposición del trabajo -un tanto descriptiva- hay aspectos que sólo se enuncian, debido a la falta de datos específicos sobre Tacuba, como el caso de la evangelización. Sin embargo este estudio cumple con una función concreta: dar testimonio de un patrimonio que se perdió.

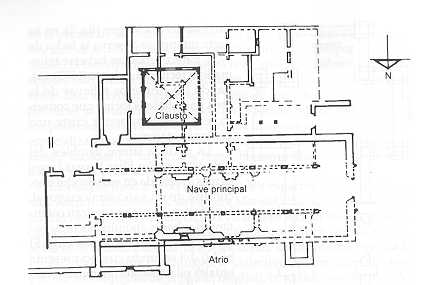

Lámina 1. Planta del convento e iglesia de San Gabriel Arcángel, Tacuba.

Lámina 1. Planta del convento e iglesia de San Gabriel Arcángel, Tacuba.

Las transformaciones de la parroquia se dieron en dos momentos: uno cuando se modificó su planta a principios del siglo XVIII con los consecuentes cambios en partes de su estructura y la del convento franciscano, del cual no tenemos casi ninguna noticia. Y otro bastante posterior, en el siglo XX cuando se hicieron adosamientos, abrieron muros, cubrieron arcos y las dimensiones del atrio variaron al grado que hubo épocas en que no existió. Respecto al siglo XIX, posiblemente también se dieron cambios en su estructura y en su interior, pero no existen evidencias claras de alguna modificación realizada durante este período, tampoco información documental.

Durante la época prehispánica, Tacuba se conoció como Tlacopan que significa sobre las “jarillas” o “sobre los mimbres”, centro rector de la región tepaneca a partir de la caída de Azcapotzalco y de la conformación de la Triple Alianza, por cierto fue uno de sus miembros junto con México-Tenochtitlan y Tetzcoco. El reconocimiento del señorío de Tlacopan, por parte de los españoles, permitió que su importancia económica prevaleciera en la época colonial debido a que además estaba asentada en una región agrícola que permitió el desarrollo de un buen número de haciendas y de la cual Tacuba continúo siendo cabecera.

Los primeros españoles se refieren a ella como una ciudad,1 cuyo centro cívico-religioso constaba de una plaza y construcciones con azoteas, en sus orillas se ubicaban las casas del tlatoani y los pipiltin, y en las afueras las chozas de los macehualtin y los terrenos de cultivo.2

En esta gran plaza se localizó el teocalli principal de Tacuba, como lo menciona Gamio,3 que quizá constituyó el montículo que años después se conoció como el Cerrito de Tacuba, y sobre el cual posteriormente se erigió un chalet al que se le llamó El Castillo (fig.1), demolido en 1970 para edificar en su lugar un almacén comercial.

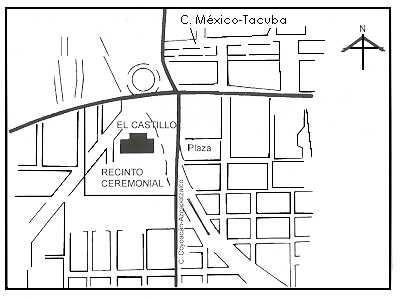

El arqueólogo Miranda y otros investigadores,4 durante dos temporadas de campo llevadas a cabo en las inmediaciones de la iglesia, concluyen que el recinto ceremonial se ubicó en el espacio comprendido entre la calzada México-Tacuba, la avenida Azcapotzalco y su prolongación Golfo de Aden, Lago Superior y Golfo de San Lorenzo (lám. 2), por lo tanto el montículo de El Castillo quedaría ubicado al centro de este recinto o desplazado hacia el este.

Manzanilla5 menciona, dentro de este recinto ceremonial, evidencias arqueológicas de una explanada que consistió en una serie de pisos distribuidos en todo el atrio. Esta explanada podría corresponder a la plaza citada por Cortés6 y referida por Díaz del Castillo,7 como “los patios de Tacuba”, sobre la que se construyeron el templo y el convento de este pueblo en la época colonial. De igual manera González Aparicio,8 señala que es posible que este edificio y convento se construyeran desplazados del centro para dejar libre el paso a los caminos y calzadas que llegaban directamente a la pirámide principal y continuaban al poniente hacia Naucalpan.

Figura 1. Chalet ubicado sobre el teocalli principal de Tacuba, ahora centro comercial.

Figura 1. Chalet ubicado sobre el teocalli principal de Tacuba, ahora centro comercial.

De las tres órdenes mendicantes (franciscanos, agustinos y dominicos) que llegaron a la Nueva España en 1524, la primera en arribar fue la franciscana, que se asentó en Tacuba, construyendo una de las primeras iglesias en la Cuenca de México, sin embargo, no sabemos nada de su proceso de construcción, ni del papel de la orden en los primeros años de su establecimiento, ni consecuentemente del proceso de evangelización llevado a cabo en ese lugar. Sería hasta el 6 de octubre de 1566 cuando se tuvo noticia de la consagración de la sacristía de la iglesia de Tacuba.9 En 1570 estaba ya en pie un monasterio habitado por cuatro frailes, de los cuales uno era lego y tres sacerdotes, el primero era el padre guardián quien tenía como encomienda el predicar ante los indios y confesar a éstos y a los españoles; el segundo, al no saber ninguna lengua indígena, era confesor de españoles y el tercero sólo era de indios, habiendo, según se indica, necesidad de cuando menos dos más, seguramente por el número de habitantes indígenas y por la dispersión de sus asentamientos.10 Los frailes asistían a cinco mil habitantes de la cabecera y de 15 pueblos; en la iglesia y convento se daba instrucción religiosa a los indios, mismos que trabajaron en su construcción por medio del servicio personal, que tenían obligación de prestar en las obras públicas y en las de carácter religioso.

Lámina 2. Ubicación del recinto ceremonial y la plaza donde se edificó la construcción del siglo XVI (Tomada de Manzanilla, 1995).

Lámina 2. Ubicación del recinto ceremonial y la plaza donde se edificó la construcción del siglo XVI (Tomada de Manzanilla, 1995).

La etapa de construcción del monasterio y de la iglesia de Tacuba la registra Kubler entre los años de 1560 y 1570, 11 periodo muy importante, en el cual se gestaron cambios significativos para los pueblos indios con la transformación del sistema tributario y el afianzamiento del Cabildo indígena, que tuvieron que repercutir en las formas de suministro de mano de obra. La construcción debió usar piedra proveniente de la cantera situada en las cercanías del Santuario de Los Remedios, dentro de la propia jurisdicción de la villa de Tacuba, así como se usó en la fábrica de la iglesia nueva de San Francisco de la Ciudad de México, según lo indica Torquemada, 12 además se utilizó el material del teocalli, como se puede observar en la cantera de las columnas y en el tezontle de su mampostería.

Ampliando el período de edificación señalado por Kubler, tenemos el testamento de don Diego Cortés Chimalpopoca, descendiente del señor de Tacuba, quien nos proporciona la fecha de terminación de la iglesia y de algunos elementos de su exterior, no así de sus características arquitectónicas. El cacique y gobernador de Tacuba don Antonio Cortés Totoquihuaztli solicitó al rey Carlos V en el año de 155213 un escudo de armas para su pueblo que le fue concedido según se refiere en el testamento señalado. Además, don Diego nos hace saber que fue este señor quien mando construir “un hermoso y santo templo” de enorme grandeza, las armas concedidas por el emperador estaban esculpidas en mármol en el campanario, entre flores y plumajes guarnecidos de varios colores, “y en las dos puertas del templo esculpidas unas letras negras que declaran su nombre y dicen: Acabóse esta obra en mayo de 1573 en tiempos de don Antonio Cortés, señor de Tacuba”.14

Luego, el padre Alonso Ponce en la serie de visitas que hizo a las iglesias franciscanas del Arzobispado de México, en la correspondiente al pueblo de Tacuba efectuada el 29 de enero de 1584, nos hace saber que el Convento de Tacuba estaba acabado con su iglesia dedicada al Arcángel San Gabriel, su claustro y dormitorios donde habitaban cuatro frailes. En su huerta se daban muchas “nueces, higos, uvas, peras, duraznos, priscos, manzanas y otras frutas y mucha y muy buena hortaliza”;15 para el padre Ponce, la región de la villa de Tacuba, hacia los montes, se caracterizaba por sus sembradíos de trigo y, en dirección a México, se constituía en una hermosa zona con huertas y casas de placer en donde se daban ricas frutas y hortalizas, a tal grado que era “la recreación de México”.

Por esos años, entre 1582 y 1584, vivía en el monasterio, antes de ordenarse sacerdote, fray Juan de Torquemada, quien nos cuenta que habitando el Convento de Tacuba se sintió un gran temblor que hizo tañer el campanario, a pesar de que las campanas mayores eran muy grandes, e hizo inclinar la torre más de dos varas.16

Después de un largo vacío de información, fray Agustín de Vetancurt, en 1679, a través de su Crónica de la Provincia del Santo Evangelio, nos indica la existencia del convento que funcionó como Casa de Voto, de su suntuosa iglesia dedicada al Arcángel San Gabriel, en esos momentos vivían cinco religiosos quienes administraban a “mas de 200 españoles y naturales más de mil”17 y es de hacer notar la baja de población en relación con la de 1570. La iglesia de Tacuba contaba con 18 pueblos de visita siendo los principales: Sanctorum, San Miguel Tecamachalco, San Lorenzo Tlatenango, San Bartolomé Naucalpan, San Francisco Quautlalpan y Popotla. En la serranía se pueden señalar San Mateo Nopala, Santa Ana Xilotzingo, San Miguel Ila, Mazatla, entre otros, todos eran de habla otomí.18

La suntuosidad de la iglesia se comprende al estar ubicada en la cabecera de lo que fue una vasta región, que tuvo una gran importancia política en la época prehispánica y que a nivel económico alcanzó un gran desarrollo al situarse en ella una serie de haciendas y molinos que por su carencia abastecían directamente a la Ciudad de México.

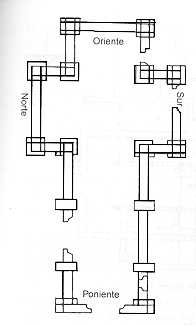

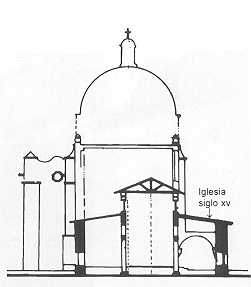

Años más tarde volvemos a tener conocimiento de esta iglesia a través del mandamiento de fray Fernando Alonso González, comisario general de la orden, fechado el 9 de junio de 1729, enviado al padre guardián del Convento de Tacuba, ordenando hacer cambios en la planta de la iglesia, de basilical a cruz latina, (lám. 3) las razones que se aducían para hacer esto fueron: la desproporción de la iglesia, la incomodidad que producía la “muchedumbre” de pilares al gran numero de fieles que acudían a los oficios, que les impedía ver el altar mayor, la consecuente falta de luz y hallarse ya ruinosa por tener podridas las cabezas de las maderas; y la finalidad, según sus palabras, era que una vez elaborada la nueva planta por un fraile especializado en montea (arquitectura) se “…evite el peligro que puede suceder en su ruina y tener, la mayor decencia en el culto divino y devota comodidad de los fieles… “.19

La obra se llevó a cabo tapiándose los espacios entre las columnas, y según informes del señor cura Manuel Casela, la remodelación terminó hasta 1755, perteneciendo ya al clero secular bajo la jurisdicción del primer cura don Gabriel García de Arrellano;20 fue hasta 1971, al hacer la restauración de la iglesia, a raíz de la construcción de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo-Metro, cuando salen a la luz las columnas de la planta original, en el lado sur del templo.

En el cambio de planta basilical de tres naves separadas por columnas de cantera (lám. 4 y 4b), a planta de cruz latina de una nave de bóveda de cañón con crucero y cúpula, estas columnas fueron reutilizadas como núcleos de apoyo para la siguiente estructura, una quedó dentro del muro norte anexo al convento, otras seis permanecieron ocultas en el muro sur de la nueva iglesia (lám. 5) para soportar la bóveda y una que correspondió a los arcos del coro, trabajo que requirió del tapiado de ventanas y de toda la arquería,21 a excepción de la que se encuentra al lado del portal de peregrinos, que es del siglo XVI.

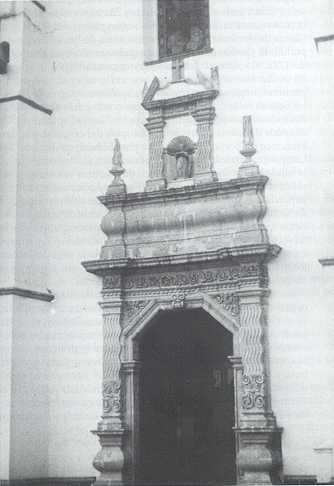

La fachada principal fue remetida durante el siglo XVIII, lo que dio forma a un pequeño atrio entre la fachada y el paramento del convento del siglo XVI.22 A decir de Elisa Vargas Lugo, su composición es muy semejante a la de la antigua Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, su vano semioctagonal está flanqueado de pilastras; 23 comprende dos cuerpos de columnas, en el intercolumnio superior queda encuadrado un bajo relieve que representa la Anunciación de San Gabriel a la Virgen; (figura); en su parte inferior se observa la fecha de 1733, parece entonces haberse reformado la fecha del siglo XVI (1573), raspando los primeros relieves de la obra para darle la forma que conserva; en la parte superior existe una ventana octagonal.

Lámina 3. Planta de la iglesia de San Gabriel: en A. P. T., “Mandamiento de Fray Alonso González para cambiar la planta de la iglesia de San Gabriel, Tacuba”.

Lámina 3. Planta de la iglesia de San Gabriel: en A. P. T., “Mandamiento de Fray Alonso González para cambiar la planta de la iglesia de San Gabriel, Tacuba”.

La portada lateral, también del siglo XVIII, según Elisa Vargas Lugo, es más avanzada en su barroquismo; consiste de un vano semioctagonal, las pilastras que lo encuadran ostentan unas bases abombadas muy barrocas y estriadas vigorosamente. El nicho del segundo cuerpo presenta iguales pilastras que terminan en remates flamígeros.24 La puerta está coronada con un nicho que tiene un santo, que no se identifica, bien puede ser un evangelista, un doctor de la iglesia o alguno de los apóstoles que escribieron epístolas, porque tiene en sus manos un libro; después la cabeza fue sobrepuesta como se puede observar en la diferencia de sus materiales. (fig. 3) Para la autora “esta portada muestra clara influencia de la escuela de Miguel Custodio Durán y nos recuerda también la portada del Sagrario de la Iglesia de Regina Coeli de México”. 25

A la izquierda de la portada central se levanta el campanario de dos cuerpos el primero fue remodelado y el segundo se encuentra apuntalado con polines de madera, en muy mal estado, su cruz se cayó con el temblor de 1985 y no fue colocada en su lugar, bajo éste se localiza la capilla de la Virgen de la Soledad, que anteriormente estuvo en el lugar del actual bautisterio.

El convento contó con arcos de ingreso donde se localizaba el portal de peregrinos con su zaguán de comunicación, cabe mencionar que su chapa barroca es del siglo XVIII; los arcos siguientes fueron tapiados durante el mismo siglo, los del piso alto por un muro con ventanas y balcones; en su parte baja, los dos primeros arcos se diferenciaban por un muro que dividió el ingreso al convento, tuvo una puerta que comunicó a los dos espacios porticados, visible actualmente bajo los medidores de luz.

Lámina 4a. Planta de la iglesia del siglo XVI (Tomada de: Flores, 1974).

Lámina 4a. Planta de la iglesia del siglo XVI (Tomada de: Flores, 1974).

Lámina 4b. Superposición de la estructura del siglo XVI.

Lámina 4b. Superposición de la estructura del siglo XVI.

Lámina 5. Corte transversal de las iglesias superpuestas (Tomada de: Flores, 1974).

Lámina 5. Corte transversal de las iglesias superpuestas (Tomada de: Flores, 1974).

En cuanto a su interior, de los datos obtenidos del Libro de Inventarios de asientos de la iglesia de Tacuba 26 y del documento que hace mención al traslado de algunas partes de la iglesia del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México; podemos tener una idea de cuales eran las advocaciones de la Virgen María y a qué santos se les rendía culto, así como de ciertas características de las imágenes, y de los cambios que sufrió en su interior.

El inventario de 1751 señala la presencia de cinco altares, sin especificar qué imagen se veneraba en ellos. La iglesia pertenecía a los franciscanos y la presencia de sólo cinco nos habla de la austeridad de la orden y quizá de la sencillez del interior del templo; el de 1767 amplía la información y nos indica la existencia de doce altares.

Los altares señalados en 1767 son los siguientes:

Figura 2. Fachada principal con un bajo relieve que representa la Anunciación de San Gabriel a la Virgen.

Figura 2. Fachada principal con un bajo relieve que representa la Anunciación de San Gabriel a la Virgen.

Figura 3. Puerta lateral coronada con un nicho que alberga un santo.

Figura 3. Puerta lateral coronada con un nicho que alberga un santo.

1. El altar mayor que lucía en 1754 perspectiva en cotense, de la Anunciata del Arcángel San Gabriel a María, que a decir del señor cura Casela estaba maltratada y “de bien vulgar pincel”,27 la cual se cambiaría por una talla, según planes del señor cura García Arellano, pero este murió éste antes de llevar a cabo sus planes. El cambio se realizó hasta que se construyó, alrededor de 1778, el colateral del altar mayor, costeado por la feligresía de Tacuba (tanto españoles como indígenas y algunas agrupaciones religiosas), en el cual se colocó una imagen de Nuestra Señora de la Anunciata, parte primordial del misterio de la Anunciación, imagen que fue traída a la Nueva España en 1576 después de haber sido mandada copiar del original, por San Francisco de Borja especialmente para México, perteneció a la Congregación de la Anunciata con sede en el citado Colegio. A la salida de los jesuitas de México y repartirse sus bienes,28 el señor cura Casela pidió a la Junta Real de Aplicaciones le fuese concedida la indicada imagen para rendirle culto en la iglesia de Tacuba, argumentando que la Congregación de la Anunciata había quedado extinguida por reales disposiciones, porque la advocación principal de Tacuba era la Anunciación29 y quizás en recuerdo de que fueron los naturales de la villa de Tacuba los que construyeron la primera iglesia jesuita que albergó a la Virgen de la Anunciata.30

Ante esta petición, el virrey don Martín de Mayorga dio la orden de aplicación del misterio de la Anunciación completo, es decir, la Virgen María y el Arcángel San Gabriel, el 17 de enero de 1780, al poco tiempo de este acontecimiento, las autoridades del Colegio de San Pedro y San Pablo pidieron que se suspendiera la orden y se mandase restituir a dicho colegio, pese a ello la aplicación se llevó a cabo, al parecer tras largo debate, el 30 de enero de 1783,31 y la Virgen María junto con el Arcángel San Gabriel y un crucifijo fueron colocados en el indicado altar mayor, ambas imágenes eran de bulto, la primera media una vara y tres cuartas de altura (1.47 m.), con vestido de tela de plata antigua, gargantilla y pendientes de perlas falsas, velo y cíngulo de tela guarnecido de cartulina (bordado en realce), manguillos sobrepuestos de encaje, manto azul de persiana (tela de seda con flores grandes tejidas y matizadas) con flores de metal, guarnecidos de punta de plata fina y angosta.32 El arcángel era del mismo tamaño, vestido de persiana encarnada con metal, toda su vestimenta estaba guarnecida con punta de plata, los borceguies eran del mismo metal, se adornaba con piedras ordinarias y perlas falsas en la garganta y pulsos, peluquín, y manto de capichola (tejido de seda en forma de cordoncillo áspero al tacto) verde guarnecido de bricho de oro.33

2. Altar de Nuestra Señora de Guadalupe en perspectiva, donde también se veneraba a la Purísima Concepción de María de talla, cuyo culto se dio con gran fervor a principios del siglo XVII en Sevilla de donde indudablemente pasó a la Nueva España.34 La imagen se guardaba en un nicho de cristales, vestida de persiana, ostentaba corona y media luna de plata, con unas pulseritas de perlas, dos tumbaguitas (anillos) de oro, seis de plata, unos zarcillos (pendientes) con esmeraldas y una joyita pequeña.35 En el mismo altar, en su parte superior, existían dos nichos pequeños que albergaban las reliquias de los santos mártires y la de San Benigno, dejadas en la iglesia por los franciscanos.

3. Altar del santo Cristo.

4. Altar de san Pedro, esta devoción era de los cultos más antiguos y de gran importancia en el mensaje evangélico al ser san Pedro uno de los pilares de la iglesia, la piedra sobre la que fue construida.

5. Altar de Nuestra Señora de los Dolores, su imagen estaba colocada en un nicho de cristales finos. La indumentaria de la virgen consistía en un vestido de lustrina encarnada (tela de seda tejida en oro y plata), un manto azul, un resplandor, una daga y alhajada con un ahogador (gargantilla) de oro con siete eslabones, cada uno con seis esmeraldas y orlado con 30 perlas gordas, más un hilo de 90 perlas, pulseras de perlas finas con 20 hilos cada una, unos zarcillos de oro con seis piedras, una cruz de oro sobre el vestido y ocho ofrendas también de oro y, por último, ocho ojos de plata. Además de esta alhajas tenía guardadas otras más,36 a los pies de la imagen y dentro del mismo nicho estaban ocho candeleros y una cruz de cristal.

Posteriormente la imagen, fue colocada en el altar proveniente de la iglesia de San Pedro y San Pablo y su anterior nicho fue ocupado por una imagen de Jesús Nazareno. Toda la brillantez y riqueza del culto a Nuestra Señora de los Dolores ostentado a fines del siglo XVIII, desaparecieron en el primer cuarto del siglo XIX. Sus alhajas se perdieron al parecer por robos, aunque los inicios de su desintegración se dieron a finales del siglo XVIII al suprimirse la hermandad o congregación de Nuestra Señora de los Dolores, al no tener fondos que la sustentaran, pasando el cuidado de su altar y bienes a la parroquia.

6. Altar de San Nicolás Tolentino, al parecer este culto era de los más antiguos en Tacuba. En el mismo altar estaba colocada una cruz de Jerusalén y se ubicaba frente al altar de la Virgen de los Dolores.

7. Altar de san Francisco, fue puesto por el señor cura don Gabriel García de Arellano a raíz de la secularización de la parroquia, en él había además un lienzo de san Miguel y una cruz de Jerusalén. Parece que este altar se ubicaba enfrente de la puerta, orientada al norte, que se abrió al cambiar la planta de la iglesia.

8. Altar de Jesús Nazareno perteneciente al barrio de Santa María Atlahuco.

9. Altar de san Onofre, el culto de este santo se inició a partir de la secularización al ser donada su imagen por don Gerónimo de Dorantes. En este altar además se encontraba un san Pedro proveniente del barrio de San Pedro Xalla, posiblemente por no tener mayordomo que sustentara su culto; también se hallaban en él las imágenes de san José y la Virgen María que se utilizaban en el nacimiento de Jesús y, por último, una cruz de Jerusalén en madera.

10. Altar de Nuestra Señora de la Soledad.

11. Altar en perspectiva de Nuestra Señora Santa Ana donado por un bienhechor, en él se localizaba una urna con Nuestra Señora del Tránsito.

Por testimonios anteriores,37 sabemos de la existencia del culto temprano a san Antonio al ser franciscano y a la Virgen del Pilar, devoción de raigambre española. Hacia finales del siglo XVIII, el número de imágenes a quienes se les rendía culto aumentó con las siguientes devociones: san Onofre, san José, san Ignacio, san Joaquín y Nuestra Señora Santa Ana; algunas de ellas se introdujeron a partir de la aplicación de los altares provenientes del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo y de la secularización, a raíz de ésta se incrementó el número de devociones introducidas por los curas y los bienhechores.

12. Altar del señor san José, posiblemente su culto se inició con la llegada del señor cura Casela, quien mandó hacer una escultura de tamaño natural del santo que costeó al igual que su nicho de cristal y el altar donde además colocó un pequeño crucifijo. 38 El altar estaba ubicado en uno de los cruceros y en este mismo sitio yacía la urna del Santo Entierro.

En su gran mayoría, los altares eran cuidados por personas de la población, en algunos casos se mencionan mayordomos, pero la función de éstos, al parecer, era muy diferente a la que tenían los mayordomos de los barrios de Tacuba. En la iglesia parroquial el culto se apoyaba en las hermandades, cofradías y congregaciones.

La composición de los altares, en los siglos XVI, XVII y principios del XVIII, obedecía a un sentido evangelizador, teológico e histórico y a las devociones propias de cada iglesia. El culto fundamental giraba en torno a Cristo, la virgen, los apóstoles, los evangelistas y los primeros mártires, se definía además según la orden religiosa y su propio santoral. Así debió funcionar el culto en la iglesia de San Gabriel en Tacuba; sin embargo, vemos que para el siglo XVIII, a causa de la secularización se introdujeron una serie de devociones que ya no siguieron un discurso evangelizador, sino las preferencias particulares de los párrocos y de los bienhechores.

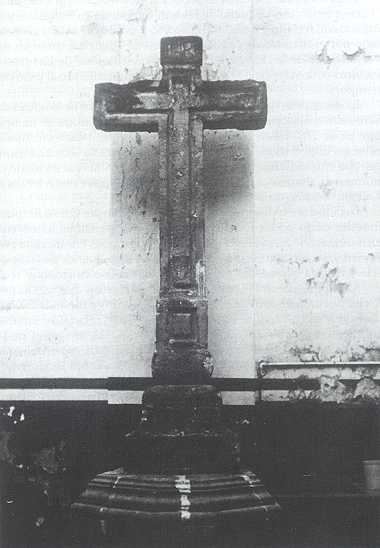

En el presbiterio estaban dos cuadros de regular tamaño, uno de san Francisco y otro del Salvador, y dos más grandes de san Pedro y san Pablo. Bajo el coro se localizaba una cruz de cantera de 2 m. de alto, labrada en 1655 y mandada hacer gracias a la devoción de Frangeron -que probablemente sea abreviatura de Francisco Gerónimo- tal vez uno de los herederos del mayorazgo instituido por Gerónimo López y doña Ana Carrillo, en los alrededores de Tacuba. Según testimonios fechados en 1859, esta santa cruz se encontraba frente a la capilla del barrio de Santa Ana Zapotla y durante varios días, a partir del 3 de mayo de 1688, se estuvo moviendo.39 Después, en 1741, se vuelve a tener noticia de del 2 al 4 de mayo, la cruz volvió a moverse. Según testimonios del alguacil mayor de Tacuba, de fray Lorenzo del Castillo y de otros vecinos del lugar, la cruz temblaba de forma intermitente y con intensidad variable, el movimiento sólo afectaba la cruz no su peana ni las demás piezas que la fundamentaban.40 La cruz fue trasladada al cementerio de la iglesia de San Gabriel Arcángel, de allí al interior de ésta; y quizá sea la misma que se encuentra actualmente en lo que queda de su claustro del siglo XVI.(figura 4)

Figura 4. Cruz de cantera fechada en 1655 con la leyenda de Frangeron.

Figura 4. Cruz de cantera fechada en 1655 con la leyenda de Frangeron.

También, en la parte inferior del coro existió y aun existe un lienzo de las Benditas Ánimas del Purgatorio y cerca de este lugar se ubicaba una pila bautismal y dos pilas monolíticas de agua bendita novohispanas, probablemente para su construcción se utilizó piedra de origen prehispánico. Siete confesionarios se disponían en el recinto de la iglesia, hoy existe uno de madera tallada y sobre la puerta lateral pendía un cuadro de la Anunciación a María Santísima. Y por último, estaba el púlpito proveniente de la iglesia jesuita de San Pedro y San Pablo y que aún existe en el recinto de la iglesia, todas sus partes son de cedro y madera negra, su ambón de forma hexagonal presenta en cada uno de sus tableros alto relieves de los cuatro evangelistas de cuerpo entero, la escalera tiene un barandal de tableros moldurados; el tornavoz, también hexagonal está rematado por una pequeña figura del Niño Jesús. (figs 5a y 5b) Este púlpito suplió al anterior de madera con tornavoz y un lienzo de san Agustín, el cual pasó a la ayuda de la parroquia de San Esteban Popotla, que ya no existe.

En el coro se localizaban un santo Cristo, un cuadro grande de la Última Cena, uno pequeño de Nuestra Señora de los Remedios y el órgano con teclado y pedalera, el acceso a este lugar estaba controlado por el maestro de capilla.41 Dentro de la iglesia, como en diversos sitios de la casa curial, permanecía una serie de cuadros y esculturas, la mayoría de la cuales se fueron perdiendo al paso del tiempo.

La descripción que hemos presentado del interior de la iglesia de San Gabriel Tlacopan, se refiere, básicamente, al periodo de tiempo que va de 1767 hasta 1790, en este transcurso se habían efectuado cambios importantes, como ya hemos indicado a la secularización, que dio entrada a nuevas devociones y consecuencia aumentó el número de altares y al traslado de éstos e imágenes pertenecientes al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo.

Debido a la expulsión de los jesuitas, ordenada por Carlos III como muestra de su poder sobre la Iglesia y muy especialmente sobre el clero regular, se formó la Real Junta de Aplicaciones encabezadas por el virrey, su función sería aplicar o adjudicar los bienes de las iglesias jesuitas a quienes los pidieran, mediando la confirmación real.

Múltiples fueron las peticiones que se hicieron disgregándose los bienes en un buen número de iglesias dentro y fuera de la Ciudad de México.42 Así el bachiller Manuel Casela, cura de Tacuba solicitó se aplicasen a la Parroquia de Tacuba las imágenes de la Anunciata y de san Gabriel con sus respectivos nichos, ropero, alhajas y lo demás que “componía el misterio con sus propios adornos”, como hemos visto.

Posteriormente, el 8 de mayo de 1782 se hizo una nueva solicitud de objetos, mismos que le fueron adjudicados, entre ellos se contaron un púlpito al que ya hemos hecho referencia y el altar de san Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, se trataba de un colateral de talla de tres cuerpos con sus tableros, cornisas, capiteles, con 20 columnas de igual tamaño en los dos cuerpos principales y en el tercero estípites, con un remate en tres piezas, en la de en medio un Eterno Padre de medio cuerpo y de relieve dos ángeles de talla de una vara de alto. Inmediato al pedestal cuatro pinturas y nueve en los dos principales cuerpos, a los costados del sagrario otras dos pinturas. Un nicho para la imagen de san Ignacio de talla; en los dos últimos remates del altar, dos tableros de armas. Un sagrario del largo de la mesa del altar, en la puerta una lámina y a los lados cuatro nichos pequeños con reliquias y sobre ella una Cena de Agnus.43

Un altar a la Virgen de los Dolores, constaba de doce columnas en los primeros cuerpos y en el tercero estípites con todas sus vara, pedestales, cornisas, capiteles y tableros, todo dorado. En el cuerpo del retablo un Señor San José, un san Ignacio de medio cuerpo de talla y estofa, un san Joaquín, una Señora Santa Ana de cuerpo entero de talla y estofa y dos ángeles desnudos. En el nicho principal sin vidriera estaba la Virgen de los Dolores de la iglesia de Tacuba. Un sagrario sin puerta y con nichos para las reliquias. A los lados del sotabanco había dos pinturas, en el primer cuerpo dos, tres en el segundo y en el tercero dos a los lados y una enmedio.44

Como se puede apreciar se trataba de altares propios del barroco estípite que se desarrolló con sus variantes de 1736 a 1783.45 Por lo que toca a los que estaban en la iglesia parroquial, carecemos de una descripción que nos permita estimar cómo eran y su estilo, al hacerse su relación sólo se menciona que contaban con pie de altar, tarima, guarda polvo y sotabanco, la impresión es que estamos ante altares sencillos y que seguramente contrastaban con los aplicados del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Sin embargo, no debieron, ni unos ni otros, haber lucido por mucho tiempo en el interior de la iglesia, ya que estamos ante los umbrales de un cambio estilístico que arrasó con un enorme número de retablos barrocos y entre ellos los de la iglesia de San Gabriel Arcángel enseñoreándose en ella el frío e impersonal neoclásico.

Figura 5a. Púlpito hexagonal de tableros con altos relieves de los cuatro evangelistas y tornavoz rematado por la figura del Niño Jesús.

Figura 5a. Púlpito hexagonal de tableros con altos relieves de los cuatro evangelistas y tornavoz rematado por la figura del Niño Jesús.

Figura 5b. Detalle de la escalera del púlpito.

Figura 5b. Detalle de la escalera del púlpito.

Al ser transportados y colocados el púlpito, colaterales, nichos y demás objetos hubo una amplia participación de la comunidad de Tacuba, especialmente aportaciones monetarias de algunos barrios de Tacuba y de San Bartolomé Naucalpan; de las cofradías de San Gabriel, del Santísimo Sacramento de Naturales y de la de Todos Santos; de las hermandades de la Circuncisión y de San Diego; asimismo se contó con algunas donaciones particulares. Sin embargo, la actitud de la comunidad no fue siempre de participación; entre 1780 y 1781, la bóveda de la iglesia estaba sentida y era necesario repararla por lo que el cura Casela, ante la poca respuesta de la feligresía, decidió hacer rifas semanarias para recabar fondos y negarse a que los indígenas celebrasen la fiesta de Corpus Christi con el fin de que el dinero que iban a gastar en ella lo proporcionaran para la reconstrucción de la bóveda, los indígenas elevaron su queja ante la Real Audiencia y el Provisorato de Indios y en el trasfondo salieron a relucir fricciones entre el cura y los indígenas comandados por uno de ellos mismos, que venían de tiempo atrás.46

Fuente: Colección de documentos en torno a la iglesia de San Gabriel Tlacopan, 1988, pp. 64-78.

Fuente: Colección de documentos en torno a la iglesia de San Gabriel Tlacopan, 1988, pp. 64-78.

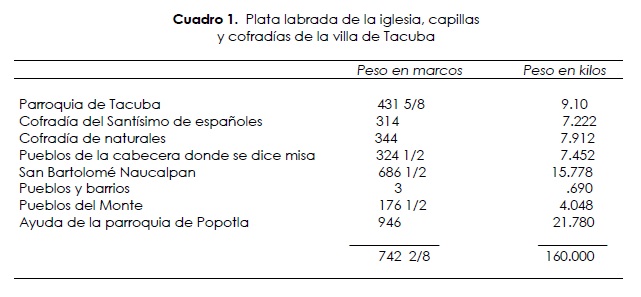

Parte importante de la riqueza de la Iglesia y en íntima relación con el culto pertenecían a la iglesia de Tacuba, con sus ayudas de Parroquia, barrios y cofradías, toda una serie de objetos de plata como cálices, custodias, cruces, ciriales, lámparas, vasos, hostiarios, acetres, patenas, copones, frontales, resplandores, entre otros. En el cuadro 1 notificamos el peso total de esta plata que ascendía a 742 marcos 2/8 de onzas que equivalía a 4 823 pesos, aproximadamente, calculados en 6 pesos 4 reales, que era el costo del marco de los objetos de plata de los padres jesuitas en 1785.47 Por otra parte, el Inventario de 1767 nos proporciona la cifra en 1780 de 10 pesos por marco de plata, lo cual da un valor aproximado de 7 420 pesos.48 Además, junto con los objetos de plata existían en la iglesia principal y en las capillas de los pueblos y barrios una serie de ornamentos de valor considerable e importantes para el ritual.

En épocas sucesivas, la iglesia siguió sufriendo cambios de los cuales se tiene conocimiento por información oral de los lugareños más viejos y por observaciones que han vivido las que suscriben a través del tiempo; la capilla del Señor del Claustro fue construida en 1907, para ello se requirió de la apertura de dos vanos de acceso en el muro sur de la iglesia, así como de la destrucción de una parte del claustro del siglo XVI, quedando cubiertas tras su coro, dos columnas del antiguo templo basilical; hoy día éstas ya no forman parte de la capilla, su entrada es por el portal de peregrinos.

Actualmente, del claustro del siglo XVI se pueden apreciar los arcos escarzanos y el antepecho en su piso alto, rasgo común de los conventos del siglo XVI; en su ala norte, en su parte alta, continúan cubiertos los arcos para dar forma a varios salones. Su patio se conoce como el patio de la cruz porque existe en él una cruz de cantera a la que ya hemos hecho referencia. Respecto a las reducidas dimensiones de éste, Flores Marini49 menciona la posible existencia de otro claustro más grande levantado durante el siglo XIX, que tal vez ocuparía el mismo sitio.

Su amplio atrio estuvo delimitado por un muro de arcos invertidos, el cual fue destruido en 1913, tiempo después, aprovechando que el atrio estaba abandonado, el Ayuntamiento de la localidad decidió ocuparlo para jardín público, siendo conocido como el Jardín Juárez. Todo el conjunto fue declarado monumento nacional por la Secretaría de Educación Pública el 28 de enero de 1932.50

El extremo oeste del templo se vio afectado por varias ocupaciones ajenas a su fin, primeramente, su portal de peregrinos sirvió de habitación a una familia humilde, la cual fue desalojada por no cuidar el inmueble, más tarde, en 1964 se instaló ahí una tienda de refrescos que cubría los arcos, misma que fue quitada hasta un año después quedando los arcos libres.

Además una parte de este anexo alojó la Escuela Primaria número 322 y a la Biblioteca Pública María Enriqueta; en 1950 el encargado de la iglesia solicitó la devolución del anexo para instalar las oficinas parroquiales, necesarias para sus servicios, ya que las que tenían en el extremo norte no eran suficientes; también expuso las malas condiciones en que se encontraba la escuela, puesto que los salones de clase no contaban con las dimensiones adecuadas ni la independencia que se requería para su funcionamiento.

Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública tuvo el propósito de crear un centro escolar de importancia en el terreno situado al suroeste del templo, hacia Golfo de Aden, en la extensión de la huerta del exconvento, este edificio se terminó en 1955 dejando desocupados los locales de la planta alta. Por lo que se refiere a la crujía de la plata baja, continuó funcionando ahí la biblioteca pública para lo cual se repararon las instalaciones y realizaron las adecuaciones pertinentes, el resto del anexo quedó descuidado a tal grado que se vino abajo uno de los techos y fue hasta 1965 cuando se hizo entrega al presbítero Miguel Espinosa de este anexo parroquial.

Finalmente, la Secretaría de Educación Pública demolió en 1955 el tramo de barda que limitó por el lado sur el antiguo atrio del templo corriendo el lindero a 30 m. en esa misma dirección, en su lugar se levantó un pretil con reja de fierro que delimitó el terreno de la nueva escuela. Esta superficie libre pasó a formar parte del Jardín Juárez y así permaneció hasta 1984 cuando se vuelven a recorrer los linderos de la escuela hacia el sur colocando una barda de mampostería; este espacio libre dio forma al corredor de paso al mercado y a la Línea 7 del Metro.

Respecto a la crujía perpendicular, hacia el sur del convento, que colinda con el claustro del siglo XVI, su acceso es a través de la capilla del Señor del Claustro, se trata de una crujía de grandes espacios compuestos por muros de piedra y tezontle, vanos con derrames enmarcados con cantera cortada y una techumbre del siglo XVII, en esta parte se desmontaron en su totalidad las puertas de los balcones y ventanas de la parte alta.

Esta crujía fue dividida en muros para dos usos: del lado del atrio se utilizó para servicios de la parroquia y del lado de la calle lateral para dar servicio al Jardín de Niños Agustín Melgar de la Secretaría de Educación Pública; autorizó para el presbítero encargado de la iglesia que se ocuparon dos crujías en la planta baja y alta, donde se desarrollaron las actividades educativas, estas instalaciones guardaban muy malas condiciones y en 1984, con la ampliación de la Línea 7 del Metro, se desalojó y en su lugar quedó el corredor de paso al mercado y al Metro.

Con el nombramiento de cura párroco del presbítero José Reyes, las instalaciones de la iglesia nuevamente fueron intervenidas; se realizaron obras en su interior como retirar los retablos neoclásicos y el altar mayor, respetando la Divina Providencia que fue colocada en el muro sur del templo frente a la puerta, después de haber tapiado los dos accesos que conducían a la capilla del Señor del Claustro; se reparó la cúpula, el muro norte de la iglesia, el claustro y el coro, afectados por las obras de la Línea 2 del Metro; asimismo, se descubrieron las columnas y los arcos del templo basilical y el claustro del siglo XVI.

En la década de los setenta, el presbítero José Reyes propuso construir un retablo apostólico muy similar a los del siglo XVII o XVIII, tomando como base nueve pinturas originales de los apóstoles encontradas en el templo; en su remate estaría el Padre Eterno y en su parte central la escultura de Cristo Crucificado, retablo que fue colocado al término de los ochenta, así como la barda atrial con sus dos accesos de tres puertas en forma de arcada; en el interior del atrio se estableció un jardín y en su parte noreste se colocó un busto en honor a Plácido Domingo por su participación en las obras de salvamento del terremoto de 1985.

De igual forma, en la plaza del convento, en su extremo sur, se construyó en la década de los noventa una pequeña capilla donde en abril de 1995 se develó una placa conmemorativa de las obras de conservación y mantenimiento llevadas a cabo por el presbítero José Reyes.

Es así, como podemos concluir que la iglesia de San Gabriel Arcángel de Tacuba, patrimonio cultural del siglo XVI, no sólo de Tacuba sino de nuestro pasado novohispano, ha transitado desde su fundación por una serie de procesos de cambio, reflejo de los acontecimientos que se han suscitado en el devenir histórico de nuestro país. Después de la Conquista y colonización española se construyó el convento y la iglesia, acción que obedeció a un sentido evangelizador y donde estuvo presente, además, lo político al edificarse en el centro rector de la otrora región tepaneca, confluencia de los habitantes de los pueblos bajo su jurisdicción. Su construcción se dio en una época de cambios sustanciales en las instituciones novohispanas, en momentos en que la Corona iba teniendo más control sobre las comunidades indígenas y la sociedad novohispana se consolidaba. Sin embargo, se indica que la construcción fue hecha a mandato del señor de Tacuba, don Antonio Cortés, acontecimiento que quedó inscrito en la fachada del templo y del que podemos concluir; por una parte, la existencia del poder que aún tenía el cacique de Tacuba de mover gente a través del servicio personal de los indígenas de una basta zona de repartimiento con claros antecedentes prehispánicos y, por otra, la concesión otorgada a la nobleza indígena al permitir que quedara grabado el testimonio de la construcción, adjudicada al señor de Tacuba, en circunstancias en que está por perder toda fuerza política, social y económica.

Luego los cambios en el edificio se dieron por el deterioro de su techo; por parecer la iglesia, a criterio de los frailes, desproporcionada e incómoda para el culto, porque las columnas no permitían ver el altar. El mal estado de la techumbre posiblemente se originó a falta de recursos para su mantenimiento y a ello se debió, lo largo del periodo de remodelación, que de hecho no resolvió el problema, ya que para 1781 la bóveda estaba de nuevo sentida y no había recursos. En el cambio de planta además debieron de influir las nuevas tendencias arquitectónicas y estilísticas que como hemos visto no sólo afectaron la estructura del templo.

Podemos afirmar que las transformaciones en su arquitectura han sido más ostensibles, debidas ya sea a la introducción de un nuevo culto que obligó a construir una nueva capilla, con el consecuente cambio arquitectónico; o bien, estuvieron en relación con las nuevas necesidades de ocupación del espacio del templo por personas o instituciones no pertenecientes a la Iglesia. La modernización en sus diferentes épocas ha influido, un ejemplo lo tenemos en la construcción de la Líneas 2 del Metro, que trajo como consecuencia el deterioro del inmueble e hizo que su entorno cambiara.

En su interior, los cambios igualmente han sido propiciados por diferentes acontecimientos históricos, de carácter político y social, entre los que podemos indicar: la lucha entre el clero regular y secular que dio como resultado la secularización de la iglesia de Tacuba; el cambio en el sentido inicial de la evangelización que se reflejó en el nuevo culto a determinadas devociones; la salida de los jesuitas con la consecuente aplicación de los altares e imágenes de sus iglesias y colegios, la supresión de cofradías, congregaciones y hermandades debido a factores económicos como fue la resolución de la Corona de recuperar el tributo de las comunidades indígenas que se iba desviando hacia las festividades religiosas y a tendencias estilísticas, que han hecho que la visión que tenemos en la actualidad, en comparación a la pasada donde sobresalía la rica imaginería existente probablemente hasta el siglo pasado, sea de una pérdida enorme.

Sin embargo, los cambios por los que ha atravesado el edificio han influido en su conservación como uno de los pocos monumentos históricos que quedan en el pueblo de Tacuba, testigo de su importancia socioeconómica en determinadas épocas y que debe servir para consolidar una sociedad orgullosa de su presente a través de la importancia que dé a su pasado. Además de crear conciencia del “descuido” de que son objeto estos bienes culturales debido muchas veces al desconocimiento de su valor histórico.

Bibliografía

“Códice franciscano”, en Nueva colección de documentos para la historia de México, México, Editorial Salvador Chávez Hayhoe, 1941.

Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, Archivo, La Iglesia de San Gabriel Arcángel, Delegación Miguel Hidalgo, leg. I y II.

Cortés, Hernán, Cartas de Relación, México, Porrúa, 1975

Díaz del Castillo, Bernal, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, México, Porrúa, 1978.

Díaz y de Ovando, Clementina, El Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, México, UNAM, 1985.

Flores Marini, Carlos, “Un trabajo de arqueología colonial: el antiguo templo basilical de Tacuba”, en Retablo barroco a la memoria de Francisco de la Maza, México, UNAM, 1974, pp. 57-65.

Gamio, Manuel, “Restos de la cultura tepaneca”, en Anales del Museo Nacional de Arqueología, época 3, vol. 1, México, Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, 1909, pp. 233-253.

Gibson, Charles, Los Aztecas bajo el dominio español, 1519-1810, México, Siglo XXI, 1980.

González Aparicio, Luis, Plano reconstructivo de la región de Tenochtitlan, México, INAH, 1980.

Kubler, George, Arquitectura Mexicana del siglo XVI, México, FCE, 1968.

Manzanilla López, Rubén, Fernando Miranda Flores y Carlos Teja C., Proyecto Metro Línea 7 y 2 poniente, informe general de la primera etapa 1981-1982, México, Coordinación Nacional de Arqueología-INAH, 1983.

Manzanilla López, Rubén, Informe general segunda etapa 1984-1985. Proyecto Metro línea 7, México, Coordinación Nacional de Arqueología-INAH, 1985.

Maza, Francisco de la, Los retablos dorados de Nueva España, México, Ediciones Mexicanas, 1950.

Miranda Flores, Fernando, Rubén Manzanilla López y Carlos Teja C., “Evidencias arqueológicas de la antigua ciudad de Tlacopan (Tacuba D.F.)”, ponencia presentada en el Coloquio Expo-Tacuba, México, 1995.

Peralta Flores, Araceli y Rubén Manzanilla López, Guía archivística y bibliográfica para el estudio histórico de Tacuba, México, INAH (Fuentes), 1994.

Pérez-Rocha, Emma, Colección de documentos en torno a la Iglesia de San Gabriel Tlacopan, México, INAH, (Cuaderno núm. 3 del Departamento de Etnohistoria), 1988.

____________, “Organización religiosa de la villa de Tacuba y sus cofradías rurales en el siglo XVIII”, en Dimensión Antropológica, año 2, vol.4, México, INAH, 1995, pp. 87-112.

Pérez de Rivas, Andrés, Crónica y historia religiosa de la Compañía de Jesús de México en Nueva España, 2 vols., México, Imprenta del Sagrado Corazón de Jesús, 1896.

Ponce, fray Alonso, Relación breve y verdadera de algunas cosas de las muchas que sucedieron al padre Alonso Ponce en las provincias de la Nueva España, 2 vols., Madrid, Imprenta de la Viuda de Calero, 1873.

Rivera Cambas, Manuel, México pintoresco y monumental, 3 vols. México, Editorial del Valle de México, 1981.

Torquemada, fray Juan de, Monarquía indiana, 7 vols., México, UNAM, 1979.

Vetancurt, fray Agustín de, Teatro mexicano, 7 vols., México, Porrúa (Biblioteca Porrúa, 45), 1971.

Ussel Aline C., Esculturas de la virgen María en la Nueva España (1519-1821), México, INAH, (Científica, 24), 1975.

Citas

- Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio español, 1519-1810, México, Siglo XXI, 1980, p. 30. [↩]

- Rubén Manzanilla López, Fernando Miranda Flores y Carlos Teja, Proyecto Metro línea 7 y 2 poniente, informe general de la primera etapa 1981-1982, México, Coordinación Nacional de Arqueología-INAH, 1983. [↩]

- Manuel Gamio, “Restos de la cultura tepaneca”, en Anales del Museo Nacional de Arqueología Historia y Etnología, época 3, vol. 1, México, Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, 1909, p. 250. [↩]

- Fernando Miranda Flores, Rubén Manzanilla López y Carlos Teja C., “Evidencias arqueológicas de la antigua ciudad de Tlacopan (Tacuba D.F.)”, ponencia presentada en el Coloquio Expo-Tacuba, 1995, pp. 3-4. [↩]

- Rubén Manzanilla López, Informe general de la segunda etapa 1984-1985. Proyecto Metro línea 7, México, Coordinación Nacional de Arqueología, 1985, p. 51. [↩]

- Hernán Cortés, Cartas de Relación, México, Editorial Porrúa, 1975, p. 83. [↩]

- Bernal Díaz del Castillo, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, México, Porrúa, 1978, p. 257. [↩]

- Luis González Aparicio, Plano reconstructivo de la región de Tenochtitlan, México, INAH, 1980, p. 84. [↩]

- George Kubler, Arquitectura mexicana del siglo XVI, México, FCE, 1968, p. 577. [↩]

- “Códice franciscano”, en Nueva colección de documentos para la historia de México, México, Salvador Chavéz Hayhoe, 1941, p. 8. [↩]

- George Kubler, op.cit., p. 66. [↩]

- Fray Juan de Torquemada, Monarquía Indiana, vol. 6, México, UNAM, p. 403. [↩]

- AGI, Patronato, 184, f. 45. [↩]

- Emma Pérez-Rocha, Colección de documentos en torno a la Iglesia de San Gabriel Tlacopan, México, INAH, (Cuaderno núm. 3 del Departamento de Etnohistoria), 1988, p. 131. [↩]

- Fray Alonso Ponce, Relación breve y verdadera de algunas cosas de las muchas que sucedieron al padre Alonso Ponce en las provincias de la Nueva España, vol. 1, Madrid, Imprenta de la Viuda de Calero, 1873, p. 228. [↩]

- Fray Juan de Torquemada, op.cit., vol. 4, p. 407. [↩]

- Fray Agustín de Vetancurt, Crónica de la provincia del Santo Evangelio de México, México, Porrúa (Biblioteca Porrúa), 1971, p. 70. [↩]

- Manuel Rivera Cambas, México pintoresco y monumental, vol. II, México, Editorial del Valle de México, 1981, p. 340. [↩]

- Emma Pérez-Rocha, op.cit., p. 132. [↩]

- AGN, Temporalidades, t. 246, exp. 6, f.1. [↩]

- Carlos Flores Marini, “Un trabajo de arqueología colonial: el antiguo templo basilical de Tacuba”, en Retablo barroco a la memoria de Francisco de la Maza, México, UNAM, 1974, pp. 60-61. [↩]

- Ibid., p. 59. [↩]

- Elisa Vargas Lugo, Las portadas religiosas de México, México, UNAM, 1969, p. 104. [↩]

- Idem. [↩]

- Idem. [↩]

- Emma Pérez-Rocha, op.cit., pp. 43-119. [↩]

- APT, Libro de Informes del Señor Cura Manuel Casela. [↩]

- Clementina Díaz y de Ovando, El Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, México, UNAM, 1985, p. 35. [↩]

- AGN, Temporalidades, t. 246, exp. 6, f.1. [↩]

- Andrés Pérez de Rivas, Crónica y historia religiosa de la Compañía de Jesús de México en Nueva España, vol. 1, México, Imprenta del Sagrado Corazón de Jesús, 1896, p. 55. [↩]

- AGN, Temporalidades, t. 246, exp. 6, ff. 1-4. [↩]

- Emma Pérez-Rocha, op.cit., p. 87. [↩]

- Idem. [↩]

- Aline C. Ussel, Esculturas de la Virgen María en la Nueva España, (1519-1821), México, INAH, (Científica, 24), 1975, p. 28. [↩]

- Emma Pérez-Rocha, op.cit., p. 80. [↩]

- Ibid., p. 82. [↩]

- Ibid., p. 131. [↩]

- Ibid., pp. 80, 141. [↩]

- Ibid., p. 45. [↩]

- AGN, Bienes Nacionales, leg. 992, exp. 23. [↩]

- Emma, Pérez-Rocha, op.cit., p. 22. [↩]

- Clementina Díaz y de Ovando, op.cit., pp. 97-168; AGN, Temporalidades, t. 246. [↩]

- Emma Pérez-Rocha, op.cit., pp. 90-91. [↩]

- Idem. [↩]

- Francisco de la Maza, Los retablos dorados de Nueva España, México, Ediciones Mexicanas, 1950, p. 38. [↩]

- APT, Libro de Informes del señor cura Manuel Casela, passim. [↩]

- Clementina Díaz y de Ovando, op.cit., p. 30. [↩]

- Emma Pérez-Rocha, op.cit., p. 68. [↩]

- Carlos Flores Marini, op.cit., p. 60. [↩]

- Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, exp. Iglesia de San Gabriel Arcángel. [↩]