Ríos de tinta han corrido en torno a la personalidad de La Malinche, tanto para reinvidicarla, corno para anatematizarla. Sin embargo, cuando se trata de emitir juicios mejor equilibrados, los aluviones se vuelven escasos. Lo anterior viene a colación porque el libro que aquí se reseña pertenece a la última clase mencionada: la de los puntos de vista que truecan la pasión por la objetividad.

Ríos de tinta han corrido en torno a la personalidad de La Malinche, tanto para reinvidicarla, corno para anatematizarla. Sin embargo, cuando se trata de emitir juicios mejor equilibrados, los aluviones se vuelven escasos. Lo anterior viene a colación porque el libro que aquí se reseña pertenece a la última clase mencionada: la de los puntos de vista que truecan la pasión por la objetividad.

El texto en cuestión es un ensayo, escrito con buen estilo y claridad, que se presenta acompañado con una colección de 16 ilustraciones; que van desde las entresacadas de los códices y las Relaciones geográficas del siglo XVI, hasta las imágenes de consumo popular, como son la monografía escolar “de papelería” y la viñeta que se publicó en el suplemento cultural del periódico La jornada.

Precisamente, es una de estas ilustraciones la que da pie a las primeras reflexiones que sobre La Malinche elabora Rosa María Zúñiga. Se trata del cuadro 25 de la Relación geográfica del siglo XVI de Tlaxcala, que muestra a Pizarro y a Cortés, de hinojos, acompañados por un inca no identificado y por La Malinche, respectivamente, ofreciéndole el Perú y la Nueva España, a una superioridad que sabemos está hacia arriba y a la derecha de la estampa en cuestión pero que no vemos. La mirada escudriñante de la autora, vuelta texto, nos hace ver que el dibujo no es tan inocente, tal y como podría llegar a suponer un espectador de visión menos agusada. Y no lo es porque el discurso visual contenido en la estampa -sobre todo en los lenguajes corporal y faciales el de una hegemonía tan sutil como incisiva. Al respecto, es una pena que la autora no analice las otras quince ilustraciones, pues de haberlo hecho los lectores se habrían beneficiado con sus comentarios, y éstas no se quedarían como un mero apéndice del trabajo, sino que estarían mejor integradas con el texto.

Acto seguido -y fiel a las fuentes del siglo XVI- la maestra Zúñiga le pasa revista a las referencias que hicieron de La Malinche, el propio Cortés (en las Cartas de relación de la conquista de la Nueva España), Francisco López de Gómara (en su prohibida Historia General de las Indias), y sobre todo Bernal Díaz del Castillo (en su célebre Historia verdadera de la conquista de la Nueva España). Como cabría esperar, este último cronista es quien escribe el párrafo clave para caracterizar a La Malinche:

Y luego la bautizaron, y se puso por nombre doña Marina a aquella india y señora que allí nos dieron, y verdaderamente era gran cacica e hija de grandes señores y señora de pueblos y vasallos, y bien se les parecía en su persona; lo cual diré más adelante cómo y de qué manera fue traída. Y las otras mujeres no me acuerdo bien de sus nombres, y no hace caso nombrar algunas; más estas fueron las primeras cristianas que hubo en la Nueva España, y Cortés les repartió a cada capitán la suya, y a esta doña Marina, como era de buen parecer y entremetida y desenvuelta, dio a Alonso Hernández Puerto Carrero, que ya he dicho otra vez que era muy buen caballero, primo del conde Medellín; y después que se fue a Castilla, Puerto Carrero estuvo la doña Marina con Cortés y hubo en ella un hijo que se dijo don Martín Cortés y casó con Xuan Xaramillo.

Sabedora de que las palabras anteriores son piedra de toque para entender la evolución mito-histórica de la Malinche, Rosa María Zúñiga-lingüista a fin de cuentas decide desarmar el parágrafo referido echando mano de las herramientas que le proporciona el análisis del discurso. Así, pues, descompone dicho texto en catorce enunciados, que corresponden a otras tantas funciones sociales, las cuales -en última instancia son reducidas a cuatro rubros caracterizadores, a saber: 1) El de la mujer esclava y sirvienta; 2) El de la mujer gobernante, heredera, dirigente, agente de cambio; 3) El de la trabajadora (intérprete, mensajera, secretaria) y 4) El de la amante, madre, esposa, compañera.

El siguiente movimiento del ensayo se da cuando la autora ensambla, con buena fortuna, un conjunto de fragmentos de discurso -de citas- escritos por una veintena de intelectuales e historiadores un -tanto-cuanto-disímbolos, entre los que destaco a Cecilio Robelo, Roger Bartra, Manuel Orozco y Berra, Roberto Escalante, Tzvetan Todorov, Pablo de Ballesteros y, por supuesto, Octavio Paz. Aquí se echan de menos las posibles participaciones de Salvador Novo y de Rosario Castellanos. Este collage de minidiscursos -esta interdiscursividad tiene la virtud de subrayar las contradicciones y todas aquellas elaboraciones encontradas, que se han armado, desarmado y rearmado en torno a La Malinche, porque, como bien hace notar Shirlene Soto:

…la malinche ha sido definida esencialmente a partir de su sexualidad, más que ser reconocida por su inteligencia, su determinación, su coraje y su diplomacia, en los momentos de gran incertidumbre y peligro.

El maniqueísmo propio de nosotros, los mexicanos, nos quita la oportunidad de ponderar en su justa dimensión a este personaje histórico y nos obliga a encasillarla en uno de los extremos del gradiente, de tal forma que sólo pueda ser una santa, víctima de las circunstancias que le tocó vivir; o bien una disoluta y, por añadidura, traidora. De ahí que Roberto Escalante, el finado etnolingüista, haya escrito: “Al comparar las figuras de Malintzin y la Guadalupana se establece una comparación absoluta, tal parece que las mujeres mexicanas solo pueden ser reinas o prostitutas”, para un renglón después lanzar la pregunta: “¿Por qué no buscar figuras mediadoras como la de sor Juana Inés … ?”,.quien, dicho sea de paso, además de español y latín, aprendió el suficiente náhuatl, como para poder escribir algunos versos en esta lengua indígena. De esta manera, pues, queda bien puesto el dedo en la llaga: La Malinche es una figura mítica modelada con el barro y el estique de la Conquista, un estereotipo social cuya función es coadyuvar al mantenimiento de la subordinación.

Paralelo a este estereotipo, se nos ofrece otro discurso de conquista, del orden de la religiosidad: el de la virgen de Guadalupe. La primera, Malintzin madre puta. La segunda, Guadalupe, por supuesto madre virgen. Malintzin, madre puta porque fornicó por igual con Hernán Cortés, con Alonso Hernández Puerto Carrero y con Xuan Xaramillo. Con Hernán Cortés procreó a Martín, a quien se le debe de considerar como una de las figuras emblemáticas de nuestra condición mestiza y, consecuentemente, a quien podemos otorgar la responsabilidad simbólica de ser, casi todos los mexicanos, parafrasenado a Paz, unos verdaderos hijos de la chingada. A Alonso Hernández Puerto Carrero le fue dada por Hernán Cortés (bueno, compartida), porque “era de buen parecer, entremetida y desenvuelta” (entiéndase sexi). Finalmente, se casó con el hidalgo Xuan Xaramillo, allá por Orizaba. Los cronistas de la época no registran si se vistió de blanco, pero sí nos informan que ambos procrearon a María Jaramillo, a quien con justicia también debemos ver como otro prototipo de nuestra mestiza mexicanidad.

Aquí conviene abrir un paréntesis para señalar algunos aspectos interesantes relacionados con la onomástica de nuestras dos madres: la puta y la virgen. Con respecto a La Malinche, hay que decir que su apelativo viene del nombre que le fue impuesto mediante el bautizo cristiano, por los propios conquistadores. Dicho nombre fue, en buen castellano: Marina, doña Marina. Cuando este nombre propio fue escuchado por los nahuatlatos -por efecto de las transmutaciones de las voces que provocan los componentes ético/émico de las lenguas fue procesado como Malina, que al tomar el sufijo reverencial –tzin dio Malin(a)tzin, y finalmente Malinche. Lo interesante del caso es que muy al principio de la metamorfosis del susodicho nombre, el antropónimo en cuestión se cruzó con el de Malinalli o Malinalxochitl, aquella hechicera, hermana de Huitzilopochtli, a quien los aztecas tuvieron que deponer para poder progresar y construir el gran imperio. Dicha bruja malévola, al verse abandonada, fundó Malinalco, no muy lejos de lo que es hoy el santuario de Chalma.

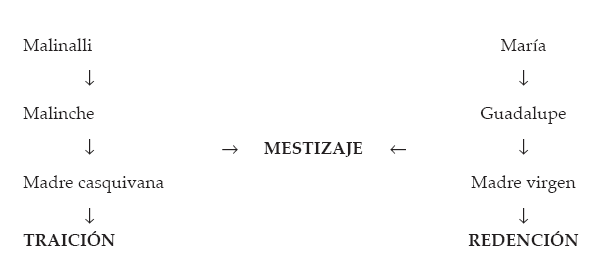

Por lo que toca a Guadalupe, quiero hacer notar el carácter híbrido de su nombre compuesto árabe-romance. La primera raíz significa “río”, como en Guadalquivir o Guadalajara; y la segunda “lobos”. Esta formación campechana, morisca, también remite al tema del mestizaje. Así, pues, tenemos dos paradigmas en oposición: el de la traición y el de la redención. El primero comprende a la madre casquivana, en las personas de Malinalli y Malinche. El segundo corresponde a la madre virgen, en las personas de María y Guadalupe.

Los miembros de ambos paradigmas se comportan como las parejas de patrulleros, frente al sospechoso a quien quieren incriminar: un policía malo y otro bueno. Así, del mismo modo, una madre se comporta como mala y la otra como buena, para hacer parecer el mestizaje como sinónimo de conquista. Y es aquí, precisamente, donde radica el carácter hegemónico del discurso de las dos madres.

Centrándonos una vez más en La Malinche, tenemos que reconocer y aceptar que el pueblo de México no le ha podido perdonar su traición y, más aún, ha derivado de su nombre los vocablos “malinchismo” y “malinchista”, y los ha elevado a la categoría de complejo social, con plena vigencia, justo como en la canción de Gabino Palomares, que todos hemos escuchado en la interpretación de Amparo Ochoa. Porque no es ningún secreto que -hoy más que nunca- se sobrevalora lo extranjero, desde los apellidos, hasta los productos comerciales, pasando por toda la gama de formas culturales que se atestiguan en la vida cotidiana. Este malinchismo fuertemente mediatizado aniquila todo posible nacionalismo, haciéndolo ver como algo apocado, anacrónico.

Y todo porque hemos sido estigmatizados por un mestizaje permanente en el cual los mexicanos no queremos ser ni indios ni españoles ni mestizos. O sea, queremos, ser nada. No queremos ser españoles, porque cómo vamos a ser “pinches gachupines abarrotemos”. Y no queremos ser mestizos porque la mitad india está llena de culpabilidad y la mitad española está llena de brutalidad.

Y así seguiremos hasta que aceptemos que el mundo es esencialmente mestizo y que descendemos de múltiples doñas Marinas. Así seguiremos hasta que nos decidamos a recuperar la dignidad que la historia nos quitó. Así seguiremos hasta que, como nos propone Rosa María Zúñiga, cambiemos el término “malinchista”, de lo peyorativo a lo digno. En ese día futuro, ser “malinchista” significará manejarse con el extranjero en igualdad de circunstancias, de tú a tú. Y ya encarrerados, en esa mañana la mitad española también será objeto de revaloración, pues, evidentemente, la totalidad de lo ibérico no se puede reducir a un mal chiste de gallegos, porque también están los Ramones y Cajal, las Pasionarias, los Migueles Hernández, los Luises Buñuel, etcétera. Cuando llegue ese día no juzgaremos con más objetividad lo local y lo global. Consecuentemente, ya no tendremos problemas para decidir entre La Volpe o Hugo Sánchez y, muy seguramente, nuestros futbolistas fallarán menos penaltis a la hora buena. Pero mientras ese día llega, no estaría nada mal conocer de primera mano la propuesta que nos ofrece Rosa María Zúñiga.

Sobre el autor

Francisco Barriga Puente

Dirección de Lingüística, INAH.