Así como toda lengua se vincula con una cultura determinada, cada manifestación de la lengua se encuentra enmarcada por un contexto de enunciación particular. En este artículo pretendemos detener la mirada sobre este vínculo entre la forma de actuar en el mundo y su contraparte lingüística, para analizar, a partir de dos estudios de caso, en qué forma se ha comportado esta relación a lo largo de un determinado tiempo. Para ello, hemos concentrado nuestra atención en un cierto tipo de manifestaciones rituales: los cantos en lengua cora, pronunciados en ocasión de las ceremonias agrícolas coras o mitotes.1

Buscamos comparar cuál ha sido la dinámica de este tipo de manifestaciones rituales en el caso de dos comunidades coras de la región montañosa del estado de Nayarit: Jesús María (Chuísete’e) y San Francisco (Kuáxata’a), ambas localizadas en el municipio de El Nayar.2 Contamos con nuestras propias observaciones realizadas en distintas temporadas de trabajo de campo en los últimos años, con la información de un importante trabajo realizado por Konrad Theodor Preuss a principios del siglo XX y con los datos obtenidos luego de una revisión reciente del material recopilado por Preuss.3

Contar con datos tanto del desarrollo de una manifestación ritual como de la lengua con que la constituye, nos invitó a relacionar ambas variables. De este modo, el cruce de la lengua y la manifestación cultural que encontramos en las ceremonias de mitote sirve de eje conductor de nuestro análisis, en el que planteamos una posible analogía entre la dinámica observada en una tradición ritual y la que manifiesta en ella la lengua, pues el contexto cultural de la enunciación juega un papel importante en el desarrollo y la conservación del lenguaje utilizado.

Todos los náyeri (coras) comparten el uso de la lengua cora -perteneciente a la familia lingüística yutonahua-, aunque cada comunidad practica una variante dialectal diferente. Hoy en día, la mayor parte de la gente habla también español, sobre todo quienes habitan cerca de las cabeceras comunales. Esta lengua se aprende en la escuela desde la infancia y es utilizada principalmente para los tratos comerciales que se realizan al interior y al exterior de las comunidades.

Los náyeri ocupan principalmente la porción noreste del estado de Nayarit, que corresponde a la sección de la Sierra Madre Occidental denominada Sierra del Nayar. Los aproximadamente 18 000 individuos que constituyen este grupo habitan en diferentes comunidades, cada una con su propio territorio, sus autoridades comunales y su sistema de cargos. Una comunidad está compuesta por un centro político (cabecera comunal), por pequeñas conglomeraciones de menor talla (anexos) y por los ranchos en donde residen los diversos grupos residenciales que se encuentran dispersos en su territorio.

Los coras practican una agricultura de subsistencia basada en el cultivo del maíz. Su actividad agrícola se limita a una siembra anual. En todos ellos se actualizan las concepciones del tiempo y del espacio, y se reafirman las relaciones entre los hombres y las diferentes deidades.

Los mitotes y sus cantos

Dentro de todos los rituales practicados por los coras, existe un tipo de ceremonias llamadas mehtyínyieita’aka o mitote. Éstos se celebran tres veces al año, coinciden con tres momentos importantes de la actividad agrícola ligada al cultivo del maíz: en enero, durante el periodo de almacenamiento de los granos, se celebra el mitote del esquite;4 en junio, al inicio de la siembra, se celebra el mitote de la chicharra;5 y en octubre, antes de la cosecha, se festeja el mitote de los elotes.6 La ejecución de este tipo de rituales se considera indispensable para mantener el buen funcionamiento de los ciclos naturales de plantas y animales.7

Los mitotes se celebran en patios circulares construidos ex profeso: al centro del patio se prende una fogata que se mantiene encendida durante toda la ceremonia; al oriente se instala una pequeña ramada que sirve de altar y frente a éste se coloca un asiento para el cantador; desde allí entonará y tocará el arco musical con el que se acompaña (ver figura l).

Cada una de las comunidades coras se encarga de la organización y de la ejecución de sus mitotes. Los poseedores de los diferentes cargos tradicionales asumen los preparativos, convocan a quienes poseen un cargo relacionado con la celebración y preparan el terreno en el que se realiza la ceremonia. Además de los mitotes organizados por cada comunidad, ciertos grupos de parentesco de descendencia bilateral, han heredado la tradición de llevar a cabo un ciclo ritual similar al de las comunidades. En estos mitotes particulares,8 participan únicamente los miembros de los grupos de descendencia, quienes poseen su propio patio, su propio conjunto de maíz de culto y han asignado a algunos de sus miembros los cargos relacionados con este tipo de ceremonias. Los ejecutantes de los mitotes de estos grupos suelen estar relacionados con los de las comunidades. Así, suele celebrarse primero el mitote comunal y posteriormente, los de los grupos de descendencia.

Una de las condiciones para la celebración de los mitotes es la posesión de una tradición de cantos: su enunciación enmarca y conduce el desenvolvimiento del ritual. Entonados por uno o varios cantadores especializados, los cantos animan la danza y guían a los participantes y a las deidades que son esperadas para la ocasión. El canto divide el espacio en el que se lleva a cabo el ritual y permite la comprensión del tiempo en que transcurre.

El primer estudio de los cantos rituales coras fue realizado por Konrad Theodor Preuss9 a principios del siglo XX. Preuss llegó a la sierra en 1905 y permaneció entre los coras durante nueve meses. Su interés en la filología lo llevó a interesarse por las manifestaciones orales, sobre todo en los cantos rituales. Por esta razón, se instaló en una comunidad cora para profundizar en el estudio de sus manifestaciones orales. En pocos meses, a pesar de la reticencia de la población, Preuss logró recopilar un gran número de cantos y de narraciones en lengua cora. Gracias a su trabajo es posible conocer los cantos de mitote pronunciados hace casi un siglo. Sin embargo, conocemos muy poco sobre el contexto de la enunciación, pues Preuss no pudo recolectar su material durante la ejecución de los rituales.10

Las investigaciones actuales sobre los ciclos rituales coras nos permiten tener una idea clara sobre la forma y el contenido de sus ceremonias de mitote.11 Todas ellas presentan un esquema muy regular, aunque contienen variaciones según se trate de una ceremonia comunal o de una particular, o de una comunidad u otra, siempre mantienen una misma estructura.12

Idealmente los ciclos rituales comienzan con tres días de ayuno, en el que participan todos los miembros del grupo. Durante el primero y el segundo día, todos los participantes deben ayunar hasta el mediodía, momento en el que se reúnen en el patio para orar. Posteriormente rompen el ayuno y comparten una modesta comida colectiva. Al mismo tiempo que se realizan los ayunos, los diferentes encargados se distribuyen las tareas de preparación de la ceremonia: se instala la ramada que sirve de altar, se deshierba el terreno de la danza, se colocan varias piedras grandes alrededor del lugar que ocupará el fuego, se acomoda la parafernalia ritual, se inicia la cacería, se junta leña, etcétera. Al anochecer de cada uno de los días, todos vuelven a reunirse en el patio para un nuevo ciclo de oraciones. Durante la noche del segundo día, luego de las oraciones, los participantes se instalan en el patio y pasan allí la noche.

Las actividades del tercer día comienzan muy temprano. Las mujeres realizan los preparativos para la comida desde antes del amanecer, y los hombres parten a la cacería del venado y al monte a buscar las flores requeridas para el ritual. El cantador ajusta su asiento, arma su arco musical y lo regla. Los niños que ocupan los cargos centrales del mitote se ponen sus trajes. Durante el día se concluye con la decoración del patio y con la preparación del maíz al que se rinde culto.13 Al igual que en los días precedentes, todos los participantes se reúnen en el patio a mediodía, oran; también comparten una comida que sobresale de las de los días anteriores en cantidad y complejidad en su elaboración. Sin embargo, las actividades no están concluidas y todos deben regresar a sus puestos. Las mujeres regresan a la cocina y los hombres terminan de preparar el patio y el altar; en caso de haber cazado un venado, se ocupan de limpiar y cocer la carne.

Al oscurecer, se colocan las diferentes flechas ceremoniales en sus sitios. Ya entrada la noche, todos los participantes se reúnen en el patio a orar y se preparan para la danza. Un poco más tarde, el cantor encargado se coloca frente al altar y acomoda frente a él su arco musical. Entonces comienza a cantar acompañando su voz con el retumbar del arco e invitando a los presentes a ponerse de pie y a danzar a su alrededor.

El contenido de los cantos entonados hasta la salida del sol está relacionado con las diferentes narraciones míticas que hablan de la creación del mundo, pero también hacen referencia al ritual que se lleva a cabo: el cantador, además de referirse a distintos episodios del mundo, describe también cómo dichas deidades se van acercando al patio en el que se realiza la danza. El tema que sirve de hilo conductor para toda esta serie de cantos va narrando la vida del venado (hermano mayor de los hombres): nacimiento, vida, sacrificio y renacimiento.

A lo largo de la noche, el cantor interpreta un canto tras otro tratando de no dejar espacios “vacíos”. Sus cantos se prolongarán incluso luego de la salida del sol, cuando se entona uno que varía según la época en la que se realiza el mitote y que acompaña al sacrificio del maíz -semilla, mazorca o grano. El cantador no concluirá sino cerca del mediodía, cuando el encargado del patio lo releva y pronuncia una oración ante los participantes, en la que los invita a tomar asiento para comer y descansar.

Durante el cuarto día, además de las tortillas y los tamales que las mujeres han preparado, se reparte caldo de venado, de iguana y de pescado, además de frutas y otros productos que los mismos participantes aportan para la ocasión. Luego de la comida, el cantor retoma su actividad, esta vez para que los participantes ejecuten -mediante la danza- una serie de juegos entre ellos. En esta sección encontramos algunos cantos que se presentan en todos los mitotes, pero la mayor parte de ellos varían de acuerdo con el grado de desarrollo que presenta el maíz (semilla, fruto o grano), pues tratan de los distintos predadores y los diferentes problemas que pueden afectarlo durante las diferentes etapas de su ciclo de vida. Luego de los juegos, cuyo tiempo de duración depende de la energía de los participantes, todos los presentes ayudan a desmontar las ramadas y a guardar la parafernalia. El ritual se considera terminado.

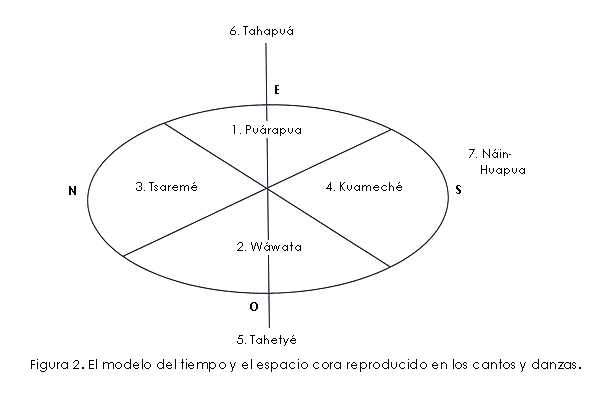

Los cantos pronunciados durante todo el ritual siguen una estructura muy estricta: los versos formados por frases cortas se repiten siguiendo el modelo sobre el que se ordena el tiempo y el espacio en la concepción cora.14 Así, mientras que el cantor va tejiendo en su canto la imagen del mundo, los danzantes circulan alrededor del patio realizando distintos movimientos que, en su conjunto, coinciden con esta imagen (ver figura 2). Como un bordado sobre este tejido de la imagen del mundo, en cada uno de los cantos, el cantante y los danzantes ejecutan, variaciones que evocan diferentes episodios de la mitología. Aunque ésta es narrada como perteneciente a un pasado remoto, es vivida e interpretada como un discurso performativo.15

Dos comunidades coras

Las comunidades de Jesús María y San Francisco comparten una misma historia regional, pero cada una ha jugado un papel diferente en el desarrollo de la región. Tras la reducción de los coras en 1722, los jesuitas buscaron restarle poder a la población de La Mesa del Nayar, que en aquel entonces correspondía al centro político y religioso del antiguo “imperio” cora.16 Con este fin se creó el pueblo de Jesús María y José.17 El pueblo de San Francisco creció paralelamente pero sin la presión de convertirse en un centro político o religioso para contrarrestar el poderío del antiguo centro político y religioso.

Tras la creación del municipio de El Nayar, en 1939 el pueblo de Jesús María fue elegido cabecera;18 desde entonces se le ha tomado como el punto de partida para todos los programas de desarrollo de la región (creación de pista aérea, hospital, carretera, electrificación, preparatoria, etcétera). San Francisco ha sido menos beneficiado y su posición se ha mantenido siempre al margen de Jesús María.

Las manifestaciones culturales de ambos pueblos se han visto influenciadas por la manera en la que las comunidades se relacionan con las instituciones federales. Mientras los maritecos (habitantes de Jesús María) han obtenido privilegios en tanto representantes de la “cultura indígena cora”,19 los sanfrancisqueños han debido aferrarse para obtener los mismos derechos y privilegios; para ello han tenido que adaptarse al funcionamiento de las instituciones del Estado y al modo de negociación mestizo, que entre otras cosas implica una correcta utilización de la lengua castellana.

Aunque ambas comunidades guardan un modo de organización tradicional y realizan un gran número de rituales, cada una ha utilizado una estrategia diferente para relacionarse con el exterior: Jesús María se muestra con una imagen tradicionalista en la que no hay ninguna división entre el culto religioso y la práctica política, mientras que San Francisco ha replegado sus manifestaciones religiosas a un ámbito más discreto e íntimo y ha desplazado de ellas el aspecto político, que ha adquirido un aspecto más mestizo.

A partir de las declaraciones de Preuss -resultado de su experiencia en la sierra en 1905- podemos suponer que el comportamiento actual de ambas comunidades con respecto a sus tradiciones y la manera de exponerlas a “los otros”, tiene su origen en el siglo XX, probablemente con las políticas indigenistas impuestas por el Estado mexicano.

El etnólogo berlinés atestigua que en su época, Jesús María era el lugar más difícil para obtener información acerca de los cantos y los rituales, a pesar de que se celebraban allí con mayor frecuencia:20 en esta comunidad no encontró a nadie que le quisiera hablar de los cantos del mitote, y mucho menos interpretarlos, y tuvo la impresión de ser ignorado y evitado constantemente. En cambio, en San Francisco logró encontrar en poco tiempo la colaboración de un conocido cantador. No fue sino hasta agotar la recopilación del corpus de cantos rituales de San Francisco, que Preuss retomó la idea de regresar a Jesús María, en donde, luego de muchos esfuerzos y de cuantiosas proposiciones salariales, acordó con algunos cantadores realizar la recopilación de los cantos de mitote maritecos. Esta segunda parte de su trabajo le aportaría el doble de material de lo recopilado en San Francisco.

Las observaciones de Preuss muestran que en aquel entonces, en Jesús María se evitaba el contacto con el exterior, mientras que los habitantes de San Francisco fueron mucho más cooperativos. Al mismo tiempo, parece quedar demostrado que en Jesús María había una actividad ritual más intensa que en San Francisco, al menos en la primera comunidad fue posible encontrar una variedad más amplia de cantos y de narraciones míticas. Hoy día, si bien no es fácil acceder al conocimiento de las creencias religiosas de los habitantes de Jesús María, en esta comunidad se tiene un discurso mucho más instrumentalizado de las prácticas culturales y de la lengua, mientras que en San Francisco se habla en menor cantidad de estos aspectos y se considera que los asuntos religiosos no incumben al extranjero. A pesar de estas diferencias, las tradiciones de las dos comunidades se encuentran en la actualidad en una situación similar a la que atestiguó Preuss hace casi cien años, y que implica un mayor repertorio de mitos y cantos en Jesús María que en San Francisco. Esto es válido también en lo que concierne a las prácticas ceremoniales.

Sabemos que a principios del siglo XX, ambas comunidades contaban con una tradición activa de ceremonias de mitote. Esta constatación no es evidente, ya que a lo largo de la historia de la región, los coras debieron interrumpir temporalmente la celebración de los rituales agrícolas durante los periodos de tensión.21 Al menos en la época en que Preuss realizó su trabajo de campo, él aseguraba haber presenciado ceremonias de mitote comunal e incluso haber sido invitado a una en un rancho familiar. Al menos reporta que en ese entonces existían todavía22 grupos rituales parentales que organizaban rituales equivalentes a los de la comunidad.23

Llama nuestra atención otro detalle citado por Preuss: al referirse a los mitotes comunales, manifiesta que en la comunidad de Jesús María parecía haber un único cantador encargado de guiar toda la ceremonia, mientras que en la comunidad de San Francisco había varios cantadores que actuaban por turnos durante su función ritual. Las observaciones actuales nos dejan concluir que la participación de varios cantores activos en una misma ceremonia corresponde a una tradición en expansión, pues por lo general se trata de uno principal, otros secundarios y de aprendices. En cambio, el caso de un cantador único equivaldría a una tradición menos productiva en la que sólo una persona es capaz de asumir toda la responsabilidad.

En la actualidad, la tradición de los mitotes ha cambiado en ambas comunidades. En Jesús María, los mitotes comunales continúan siendo celebrados pero participan en ellos sólo aquéllos que tienen un cargo relacionado con su ejecución. Además, estas ceremonias parecen eclipsarse al lado de la magnitud de las celebraciones relacionadas con la imagen de Cristo (Semana Santa, Pachitas e incluso Navidad). Por su parte, los mitotes particulares celebrados por los diferentes grupos de parentesco bilateral que pertenecen a la comunidad de Jesús María muestran una mayor vitalidad y presentan una riqueza de elementos que se encuentra hoy ausente de la celebración comunal. De hecho, para la celebración de los mitotes de Jesús María, el gobernador se ve obligado a acudir ante alguno de los grupos de los mitotes particulares para solicitarle que se haga cargo de los cantos y de la ejecución del ritual. Esto último indica que ya no existe más un responsable comunal de dicha tradición, como lo atestiguó Preuss desde la época de su investigación.

La situación se invierte en el caso de San Francisco, en donde la comunidad sigue celebrando sus mitotes, mientras que los grupos de parentesco que mantenían ciertas tradiciones particulares han dejado de celebrarlas. Son entonces estos últimos quienes recurren a la tradición comunal para poder continuar con la adoración que le deben al maíz del culto. Sin embargo, aun en el seno de la tradición comunal de mitote, sólo quedan algunos ancianos capaces de ejecutar los cantos. Esto implica que, en algunas ocasiones, las ceremonias deban aplazarse o incluso ejecutarse de forma incompleta, sin cantos. En resumen, mientras que en la actualidad la tradición de mitotes en Jesús María parece haberse atomizado hacia los grupos particulares, en el caso de San Francisco, las diferentes tradiciones particulares se concentran en la celebración comunal.

La diferente trayectoria que han seguido las tradiciones rituales de ambas comunidades tiene estrechas implicaciones para el proceso de la transmisión y el aprendizaje de los cantos rituales. Ambos se llevan a cabo en primer lugar en el ámbito de los grupos de parentesco. Los niños asisten desde temprana edad a los rituales y pasan la noche escuchando y viendo a los adultos. Más tarde, sus padres serán capaces de saber si desarrollan aptitudes convenientes para la transmisión de los cantos, y en caso de mostrarse interesados, podrán convivir más de cerca en el proceso de aprendizaje de los mayores.24

La desaparición de las tradiciones rituales de los grupos particulares conlleva la pérdida del contexto de aprendizaje mediante el cual se transmiten y actualizan los cantos. En Jesús María, por el contrario, la ejecución de la tradición en los grupos particulares parece implicar una intervención de dichos grupos en los asuntos de orden común, pues la comunidad dependerá de los miembros de dichos grupos para asegurarse de contar con los cantadores y especialistas necesarios para la ejecución del mitote.

De manera general, podemos observar que, si bien en la época de Preuss las tradiciones de mitote de las dos comunidades se mantenían en un nivel estable y de renovación -cada una utilizando diferentes estrategias-, hoy en día ambas tradiciones han tomado un rumbo opuesto. Jesús María ha “elegido” atomizar sus tradiciones en reacción a la preeminencia de otro tipo de rituales comunales, lo que le ha traído como consecuencia la fortificación de la transmisión de esta tradición y su enriquecimiento por el aporte que los diferentes grupos pueden hacer, pero también acarrea la posible confrontación de dichos grupos.25 En San Francisco, en cambio, la centralización de la ejecución de los mitotes aparece como respuesta a la pérdida de las tradiciones particulares, que a su vez implica la existencia de un número reducido de cantadores, situación que ha provocado una debilitación de la tradición a tal grado que a veces el ritual debe llevarse a cabo sin cantos o sólo con unos cuantos, pues no siempre se puede contar con la presencia de quienes aún saben cantar durante toda la noche. El mitote en San Francisco se encuentra en peligro de desaparecer, a menos que logre hacer que la transmisión de los cantos rituales se lleve a cabo en el ámbito comunal, con lo que se mantendría una continuidad con lo observado por Preuss, es decir, la participación de varios cantantes en los mitotes comunales. El panorama es, sin embargo, poco alentador.

La dinámica de la lengua en la tradición ritual

Hasta aquí hemos visto de que manera la tradición de las ceremonias de mitote cora ha tomado forma en dos comunidades diferentes. Los mitotes de Jesús María parecen estar enriqueciéndose a través de la experiencia de los grupos bilaterales de descendencia, mientras que los de San Francisco atraviesan un periodo en el que se hace recaer todo el peso de la transmisión en el ya debilitado culto comunal. Al poner en relación las particularidades de cada tradición con la estrategia que cada una de las dos comunidades ha tomado para relacionarse con el exterior -tradicionalista en el caso de Jesús María y progresista en el caso de San Francisco-, podemos observar que existen coincidencias. Mientras que en Jesús María se valora en mayor medida la conservación de los rituales y se motiva la transmisión de los cantos, en San Francisco este tipo de manifestaciones ha quedado relegado a un ámbito restricto y ha desaparecido lo que nos parece el principal modo de transmisión: los mitotes particulares.

La analogía que puede establecerse aquí entre las circunstancias sociopolíticas y la conservación de ciertos rasgos culturales que podemos definir como “tradicionales” resulta aplicable, pero ¿es posible utilizarla para entender cuál ha sido el desarrollo de la lengua cora en sus variantes mariteca y sanfrancisqueña? Antes de dar una respuesta veremos con qué información contamos sobre la lengua y la dinámica que pudo haber sufrido en el intervalo de casi un siglo que separa el trabajo de Preuss y el presente.

En un principio nos pareció que la mejor manera de obtener una comparación real entre el material recopilado hace casi cien años y el recopilado en la actualidad consistía en seleccionar un texto equivalente de cada periodo y compararlos. Sin embargo, tras adentrarnos en las particularidades del material de Preuss nos dimos cuenta que, al menos en este momento, este procedimiento resultaba imposible por dos razones que tienen que ver con la naturaleza de los textos publicados por Preuss:

1. Sus textos le fueron dictados y no provienen directamente de un discurso “cantado”. El análisis del material actual, registrado en el contexto ritual (canto) nos permite observar que la forma de la enunciación imprime numerosas modificaciones al texto, sobre todo por la influencia que ejercen sobre él la melodía y el ritmo. Este hecho implica que una comparación directa de la composición fonológica, e incluso morfológica, entre los textos que le fueron dictados a Preuss y los que hemos registrado en el contexto de la enunciación ritual (canto) no sería acertada.26

2. Sus textos no presentan ningún canto completo y son más bien formas resumidas, por lo que sería inconveniente basar la comparación sobre la estructura del relato. Preuss consideró que el contenido de los dictados transcritos es tan rico como las versiones íntegras, que incluyen repeticiones interminables y la narración avanza lentamente. Sin embargo, nunca pudo relacionar una versión íntegra con las versiones cortas que le fueron dictadas.27 Desde nuestra perspectiva, un análisis comparativo de la forma y composición del relato entre los textos de Preuss y los registrados actuales es poco conveniente.

Los dos argumentos anteriores nos dejan en la imposibilidad de comparar los cantos de mitote de dos épocas diferentes, pero no nos impiden algunas observaciones sobre la dinámica de la lengua que se desprenden del trabajo de traducción de los textos recopilados por Preuss realizado recientemente con la ayuda de hablantes nativos.

Los cantos y los mitos náyeri recopilados por Preuss y publicados en 1912 en Die Nayarit Expedition… fueron publicados en cora con su respectiva traducción al alemán, pero desde entonces no se cuenta con una traducción en ninguna otra lengua. En 1998, un proyecto28 se dio a la tarea de traducir, del cora al español, los textos recopilados por Preuss.29 Para ello se trabajó con hablantes de la lengua en sus dos variantes, mariteca y sanfrancisqueña. Aunque los resultados de las traducciones no han sido publicados por el momento, el proceso de traducción de los casi 150 textos recopilados por Preuss30 ha sacado a la luz interesantes observaciones.

Es importante aclarar que la lengua utilizada en los cantos es la misma que se utiliza comúnmente, es decir, que no pertenece a un idioma ritual particular. Sin embargo, los cantos incluyen un léxico que ya no forma parte del hablar cotidiano, por lo que sólo es comprendido por quienes participan o han participado en los cargos cívico-religiosos y tienen conocimientos especializados sobre la ejecución de las ceremonias de mitote. Estos arcaísmos suelen ser comprendidos por los ancianos, pero también por aquellos jóvenes que participan activamente en los mitotes.31

Hasta aquí, las dos variantes dialectales utilizadas en las dos tradiciones de mitote estudiadas muestran una reacción semejante a lo largo del tiempo, pero éste es sólo un aspecto de su evolución. Preuss atestiguó desde 1912, la existencia de una diferencia formal importante entre las dos variantes, tanto en su composición como en el contenido de sus relatos; a lo largo de los años que han transcurrido entre el trabajo de Preuss y el proceso de traducción (2000-2001), cada variante ha seguido caminos aún más diferentes.

A principios del siglo XX, Preuss afirmó que los coras hablaban prácticamente sólo su lengua y no conocían más que una decena de palabras en castellano. El etnólogo expresa la dificultad que tuvo para encontrar un intérprete, que al final resultó ser un cora desarraigado que había aprendido español cuando estuvo varios años fuera de su pueblo. En la actualidad, la lengua cora existe en un contexto de diglosia, en donde la estabilidad32 existente entre ella y el español depende de cada comunidad. Los maritecos tienden a utilizar más su lengua, y en la mayoría de los casos, a transmitirla a las nuevas generaciones. En San Francisco, los adultos y algunos jóvenes hablan cora entre ellos, pero la lengua es transmitida en menor medida a las nuevas generaciones, que se han convertido en gran parte en “semilocutores”.33

La conservación de la lengua en Jesús María nos hizo pensar que sería más fácil llevar a cabo la traducción de los cantos de Preuss en esta comunidad. Además, habíamos supuesto que en Jesús María, la conservación y fuerza que presentaba la tradición de los mitotes se reflejaría en la comprensión de los traductores de los cantos rituales presentados por Preuss, al menos en mayor medida que en el caso de San Francisco. Sin embargo el resultado fue el contrario: aunque en ambas comunidades los textos eran comprendidos por los traductores, los materiales de Jesús María debían ser largamente trabajados para quedar “entendibles”, mientras que los textos de San Francisco parecían necesitar de correcciones mínimas.

La diferencia de la lengua registrada por Preuss y la hablada hoy en día en Jesús María resultó ser tan significativa, que los mismos traductores no dudaron en creer que se trataba del dialecto hablado en la comunidad de La Mesa. No fue sino hasta que se les expuso detenidamente que se trataba de una variante hablada, sin lugar a dudas, en Jesús María pero hace casi cien años, que aceptaron que se trataba efectivamente del cora mariteco. Este alto índice de variación que presentan los textos maritecos podría traducirse como la actualización y renovación constante de la lengua, consecuencia de su utilización regular.

En el caso de San Francisco, la utilización cada vez más restringida a determinadas situaciones y locutores parece haber hecho que la lengua se mantuviera con muy pocas modificaciones. Este proceso de fosilización muestra curiosamente que la conservación de la lengua, en vez de dar testimonio de su vivacidad, es una característica de su pérdida. Esto no quiere decir que todas las lenguas reaccionen de la misma manera, pues como es sabido, las condiciones que determinan la muerte de una lengua son sumamente variables.

El desarrollo en sentidos opuestos observado entre las variantes dialectales de Jesús María y de San Francisco, está también presente en ciertas consideraciones de orden fonológico: dentro de las modificaciones que presentan ambos casos pueden observarse dos tendencias: en el caso del cora mariteco, se tiende a una mayor palatalización de los sonidos /k/, /n/ y / t/ (ej. tyakuahtye en lugar de takaute [“deidades”]) y a un aumento en el número de cierres glotales (ej. ná’ana en lugar de nána [“mamá”]), lo que marca una distinción clara entre la pronunciación del cora y del español. En San Francisco pueden subrayarse dos modificaciones principales: la tendencia a pronunciar las /ï/34 como /u/ (ej. mï’ïkasi por mu’ukasi [“gripe”]) y las semivocales /w/ como /b/ (ej. wáka como baka [“vaca”].35 En ambos casos, el grado de variación depende del hablante pero dichas tendencias son incontestables y tienen que ver, aparentemente, con la tendencia de los hablantes de San Francisco a “simplificar” la pronunciación de las palabras.

Conclusión

En los dos casos analizados, el desarrollo de los rituales y de la lengua utilizada en los cantos se han visto influenciados por las circunstancias socioculturales en las que cada comunidad se encuentra inmersa. En Jesús María, la tradición de mitotes y la lengua utilizada en los cantos comparten un periodo de expansión y de renovación en el que los maritecos actualizan la ejecución de ambos aspectos. En San Francisco, la transmisión y la ejecución de las ceremonias y de los cantos de mitote han quedado únicamente a cargo de las autoridades comunales; al mismo tiempo, la lengua se encuentra en competencia constante con el español, al grado que su transmisión vive un momento crítico. En este caso, podríamos incluso aventuramos a interpretar los cambios fonológicos que observamos durante el proceso de traducción de los cantos recopilados por Preuss, tal como lo observaron algunos traductores, como un intento de asimilar la pronunciación del cora con la del castellano.

Hasta aquí, la cuestión que subyace a nuestra problemática no tiene que ver con la relación entre la práctica cultural y la lengua, sino con la influencia de las condiciones socioculturales bajo las que dichas prácticas y las diferentes manifestaciones orales se desarrollan. La influencia de la política del Estado mexicano y el uso del español parecen ser un factor importante en la conformación de la imagen que se crea al interior de cada grupo, aunque esto no quiera decir que su influencia sea un factor determinante para la pérdida de la lengua o de la tradición ritual. Es momento entonces de regresar a una pregunta hecha con anterioridad: ¿es posible utilizar una analogía para entender cuál ha sido el desarrollo de la lengua cora en sus variantes mariteca y sanfrancisqueña al igual que se hizo con las prácticas rituales de mitote de ambos casos?

De manera general, nuestras observaciones parecen ilustrar que los rituales y los cantos reaccionan de la misma manera: allí donde la tradición ritual y la lengua son consideradas como un bien común, un “patrimonio”, ambos elementos -lejos de quedar intactos-, presentan cambios continuos. Estas variaciones, en lugar de indicar una pérdida o un debilitamiento, parecen ser el resultado de una constante actualización que, a fin de cuentas, hace que la práctica se mantenga al día. Por su parte, cuando la tradición ritual se sitúa en una posición marginal con respecto a la imagen que un grupo se construye de sí mismo, las ceremonias y la lengua se “estancan” y tienden a presentar menos variaciones.

Aunque la manera en la que una cultura y una lengua reaccionarán es impredecible, el ejemplo de las dos comunidades coras aquí tratadas ilustra una tendencia: mientras más activa se encuentre una manifestación ritual más tenderá a comprender variaciones y cambios a lo largo del tiempo. En cambio, una práctica cultural que se muestra debilitada, pasa por un periodo de relativa fosilización en la que se presentan muy pocas variaciones; esta circunstancia parece ser similar a la que sufre una lengua cuando su uso cede terreno a otra, es decir, que sus usos y creatividad se estancan.36

Si bien es cierto que la transformación o la desaparición de las lenguas constituye una manifestación específica de un proceso de dominación y de alienación de un grupo por otro37 hemos buscado mostrar que hablar de transformaciones, tanto en una práctica cultural como en el uso particular que hace del lenguaje, no implica forzosamente el camino hacia la desaparición. El cambio puede ser, por el contrario, la manifestación del enriquecimiento de las prácticas de un pueblo.

Bibliografía

Alcocer, Paulina, “El mitote parental de la chicharra. (Met+neita tsik+rí) en Chuísete’e”, en J. Jáuregui y J. Neurath (coords.), Flechadores de estrellas. Nuevas aportaciones a la etnografía de coras y huicholes, México, INAH/ Universidad de Guadalajara, 2003, pp. 181-206.

Austin, J. L., Quand dire c’est faire, París, Éditions du Seuil, 2002 [1962].

Coyle, Philip E., Náyari History, Politics, and Violence, The University of Arizona Press, Tucson, 2001.

Dorias, Louis-Jacques, “Présentation”, en Anthropologíe et sociétés, vol. 3, no. 7, Quebec, 1983, pp. 1-2.

González Ramos, Gildardo, Los coras, México, INI/SEP, 1972.

Guzmán, Adriana, Mitote y universo cora, México, INAH/Universidad de Guadalajara, 2002.

Lemaistre, Denis, Le chamane et son chant. Relations ethnographiques d’une expérience parmi les Huicholes du Mexique, París, L’Harmattan, 2004.

Magriñá, Laura M., Los coras entre 1531 y 1722. ¿Indios de guerra o indios de paz?, México, INAH/ Universidad de Guadalajara, 2002.

Monod Becquelin, Aurore y Georges Agustins, “Pronostique: réservé”, en Anthropologie et sociétés, vol. 3 (7), Québec, 1983, pp. 25-40.

Nettle, Daniel y Suzanne Romaine, Ces langues, ces voix qui s’effacent. Menaces sur les langues du monde, París, Éditions Autrement, 2003 [2000].

Neurath, Johannes, Las fiestas de la Casa Grande. Procesos rituales, cosmovisión y estructura social en una comunidad huichola, México, INAH/Universidad de Guadalajara, 2002.

Ortega, José de, “Maravillosa reducción y Conquista de la Provincia de San Joseph del Gran Nayar, nuevo Reino de Toledo”, en Apostólicos afanes de la Compañía de Jesús en su Provincia de México, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/ INI, México, 1996 [1754].

Preuss, Konrad Theodor, Die Nayarit-Expedition. Textaufnahmen und Beobachtungen un ter Mexikanischen Indianern. 1. Die Religion der Cora-Indianer in Texten nebst Wörterbuch Cora-Deutsch, Liepzig, G. B. Teubner, 1912.

Valdovinos, Margarita, “Traducción de los textos rituales recopilados por K. Th. Preuss en 1906”, ponencia presentada en el Simposio: Antropología e Historia del Nayarit. Primer Encuentro de Investigadores del Centro INAH-Nayarit, Nayarit, México, 1999.

____________, “Los cargos del pueblo de Jesús María: una réplica de la cosmovisión cora”, mémoire de maîtrise, México, ENAH, 2002.

____________, “Tiempo y espacio entre los coras maritecos”, en Laura Magriña y Paulina Alcocer (eds.), “Transformaciones de la lucha cósmica. Perspectivas antropológicas sobre el Gran Nayar I”, México, INAH (en prensa).

Sobre la autora

Margarita Valdovinos Alba

Universidad de Paris X-Nanterre.

Citas

- Dichos rituales se denominan ‘mehtyínyieeta’aka’ en lengua cora. La palabra mitote viene del náhuatl mitotia (“él danza”) y se utiliza en la actualidad en el español hablado en la región. Al mismo tiempo, con este nombre se ha designado a las ceremonias comprendidas en un complejo ritual cuyas características son compartidas por coras, huicholes, mexicaneros y tepehuanes del sur (Johannes Neurath, Las fiestas de la Casa Grande, 2002). [↩]

- En el municipio de El Nayar se localizan las comunidades coras de la región denominada “Cora Alta”: La Mesa, Jesús María, San Francisco y Santa Teresa. [↩]

- Entre septiembre del año 2000 y septiembre de 2001 dedicamos un año completo a la traducción del cora al español de los textos publicados por Konrad Theodor Preuss (Die Nayarit-Expedition. Textaufnahmen und Beobachtungen unter Mexikanischen Indianern. 1. Die Religion der Cora- Indianer in Texten nebst Wörterbuch Cora- Deutsch, 1912). Dicha publicación presenta los textos en cora dictados por los informantes del etnólogo y la traducción al alemán que él mismo realizó con la ayuda de un intérprete. [↩]

- Xahchérapua ï inehtínyieita’aka o ‘Los que bailan para el maíz tostado’. [↩]

- Watebíiye ï mehtínyieita’aka o ‘Los que bailan en el inicio de las lluvias’. [↩]

- Mehtyautáutairé’esin ï mehtínyieita’aka o ‘Los que bailan para las mazorcas de maíz’. [↩]

- Cfr. Konrad Theodor Preuss, op. cit.; Margarita Valdovinos, “Los cargos del pueblo de Jesús María: una réplica de la cosmovisión cora”, 2002; Paulina Alcocer, ‘El mitote parental de la chicharra (Met+neita tsik+ri) en Chuísete’e”, en J. Jáuregui y J. Neurath (coords.), Flechadores de estrellas, 2003. [↩]

- Retomo este término de Johannes Neurath (op. cit., 2002), con el cual me refiero a los mitotes de los grupos de descendencia bilateral. [↩]

- El etnólogo alemán Konrad Theodor Preuss (1869-1938), discípulo de Eduard Seler, realizó estudios de historia y de geografía, e inspirado por su profesor comenzó a interesarse por la América indígena. Aprendió el náhuatl clásico y se dedicó a estudiar y a descifrar los códices del México antiguo. Más tarde, realizó un viaje entre los grupos indígenas del Occidente de México (cfr. op. cit., 1912). [↩]

- Debe recordarse que esto se debió, en gran parte, a las limitaciones técnicas de la época. Preuss realizó sus grabaciones con ayuda de un fonógrafo que reclamaba condiciones muy particulares y que no podía registrar más que segmentos de entre dos y tres minutos de duración. Los cantos de mitote íntegros tienen un promedio de una hora de duración. [↩]

- Margarita Valdovinos, op. cit., 2002. [↩]

- Para una descripción detallada de las ceremonias del mitote ver Margarita Valdovinos, op. cit., 2002, Adriana Guzmán, Mitote y universo cora, 2002; Paulina Alcocer, op. cit., 2003. [↩]

- El maíz al que se dedica la fiesta es tratado de forma especial. Se siembra al centro de la milpa y se le rodea de flores. Durante todo su ciclo de crecimiento, este maíz será el primero en ser sembrado, cultivado y almacenado. [↩]

- Margarita Valdovinos, “Tiempo y espacio entre los coras maritecos”, en Laura Magriñá y Paulina Alcocer (eds.), “territorios de danza y fertilidad”, en prensa. [↩]

- J. L. Austin, Quand dire c’est faire, 2002 [1962]. [↩]

- Laura Magriñá, Los coras entre 1531 y 1722. ¿Indios de guerra o indios de paz?, 2002. [↩]

- Según José de Ortega, “Maravillosa reducción y Conquista de la Provincia de San Joseph del Gran Nayar, nuevo Reino de Toledo”, en Apostólicos afanes de la Compañía de Jesús en su Provincia de México, (1996 [1754], pp. 181-189), Jesús María se fundó en una huerta con habitantes de la comunidad de El Cangrejo, hoy anexo de La Mesa. [↩]

- Gildardo González Ramos, Los coras, 1972, p. 87. [↩]

- Hoy día, el gobierno tradicional de Jesús María es considerado como el representante, ante las autoridades estatales y federales, de la “tribu cora”, es decir, de todos los pobladores coras del estado de Nayarit. [↩]

- Konrad Theodor Preuss, op. cit., pp. xv-xxii. [↩]

- Philip Coyle, Náyari History, Politics and Violence, 2001. [↩]

- Se ha puesto todavía en cursivas pues Preuss (op. cit.), creía ya entonces que en el pasado todos los grupos de parentesco debían haber formado parte de una tradición de ceremonias de mitote pero que para el momento de su trabajo esto ya había desaparecido y no quedaban activas más que unas cuantas tradiciones particulares. [↩]

- Konrad Theodor Preuss, op. cit. [↩]

- Para una interesante descripción del proceso de transmisión de los cantos rituales en el caso huichol ver Denis Lemaistre, Le chamane et son chant, 2004. [↩]

- Éste es el caso de lo sucedido en la comunidad cora de Santa Teresa (cfr. Philip Coyle, op. cit., 2001). [↩]

- Hemos localizado en los fondos de Etnomusicología del Museo Etnológico de Berlín las grabaciones correspondientes a 52 cilindros de cera grabados por Preuss entre los coras -cada cilindro contiene aproximadamente tres minutos de grabación. Tras escucharlos, consideramos que es posible transcribir su contenido, lo que permitirá en un trabajo posterior, llevar a cabo la comparación entre los cantos de principios del siglo XX y los cantos actuales. [↩]

- Para Preuss, las versiones cortas que le fueron dictadas correspondían a las utilizadas para memorizar el texto, pero su único argumento para esta afirmación consiste en la habilidad con que los cantadores podían dictar los textos y la potencial dificultad que implicaría memorizar un texto largo y repetitivo (op. cit., pp. XV-XXII). Desde nuestra experiencia, no conocemos ninguna forma explícita de trabajo mnemotécnico utilizada más allá de la práctica ritual en sí misma. Así, el uso de métodos mnemotécnicos implicaría para el caso de los cantos coras, el estudio del texto íntegro, incluyendo, sobre todo, sus repeticiones. [↩]

- Gracias a la iniciativa del doctor Jesús Jáuregui, este proyecto ha sido apoyado por el INAH y Siglo XXI Editores. [↩]

- Margarita Valdovinos, “Traducción de los textos rituales recopilados por K. Th. Preuss en 1906”, ponencia inédita, 1999. [↩]

- Konrad Theodor Preuss presentó 93 textos de Jesús María y 54 textos de San Francisco. [↩]

- En el caso de las dos comunidades coras, a pesar de la comprensión general sobre los textos que mostraron los traductores de diferentes edades, con los traductores jóvenes se detectó una mayor pérdida del léxico correspondiente a los toponímicos y a los nombres de ciertas especies vegetales y animales. Sin embargo, algunos ancianos y todos los cantadores y especialistas del ritual guardan aún estos conocimientos y los expresan a través de los distintos mitos relacionados con la ejecución de las ceremonias de mitote. [↩]

- Aquí nos referimos a la situación en la que cada una de las lenguas habladas por la población tiene una especialización funcional, es decir, que una lengua es empleada en cierto tipo de situaciones sin que esto amenace otros campos de función (cfr. Daniel Nettle y Suzanne Romaine, Ces langues, ces voix qui s’effacent, 2003 [2000], p. 35). [↩]

- Por semilocutor entendemos al hablante que comprende o repite la lengua sin poder generar sus propias frases (Aurore Monod Becquelin y Georges Agustins, “Pronostique: reservé”, 1983, p. 26). [↩]

- Se trata de la “i herida”, descrita como “close central rounded vowal” de acuerdo con el IPA. [↩]

- Este ejemplo es significativo pues es evidente que la palabra cora wáka viene del español “vaca”, pero había sido adoptada en el vocabulario cora como “wáka”, pero en la variante sanfrancisqueña comienza a ser pronunciada de nuevo como en español. [↩]

- Aurore Monod y Georges Agustins, op. cit. [↩]

- Louis-Jacques Dorias, “Présentation”, en Anthropologie et sociétés, 1983. [↩]