Desde la segunda mitad del siglo XX, un fantasma ha recorrido los terrenos de la antropología política, la antropología simbólica y la antropología jurídica, por citar tan sólo tres ámbitos de especialización antropológica; ese fantasma es el sistema de cargos. En efecto, desde su aparición, sospechamos que desde la chistera de Frank Cancian, ha resultado un concepto cómodo, al principio, e incómodo con el paso de los años. Cómodo porque lo mismo sirvió para nominar a cofradías, mayordomías y a cualquier otra forma de organización para el ceremonial religioso; incómodo porque se le hizo flexibilizarse hasta abarcar, prácticamente, cualquier cosa y eso le obligó a ingresar en un fárrago en el cual, carente de univocidad el concepto, casi dejó de ser útil. Entre tanto, hizo surgir una multiplicidad de nombres que aparecieron como respuesta a la enorme cantidad de rostros con que aparecían instituciones diseñadas para cumplir con el ciclo ceremonial comunitario: sistema de fiestas,1 jerarquías cívico-religiosas,2 sistema político-ceremoniales3 y gobiernos locales.4 Ave de mil tempestades, su perfil principió a delinearse con la noticia que nos legara Sol Tax;5 sin embargo, habrían de pasar más de dos décadas para que apareciera su nombre más seductor y el que más arraigo tendría entre los estudiosos del tema.

En efecto, lo que más tarde se nominaría como sistema de cargos, en Tax aparecía difuso, confundido con el concepto “municipio”; de hecho, para él lo etnolingüístico y lo cultural conformaban una unidad identificada plenamente con esa unidad geopolítica. Empero, las características de la institución ya habían sido percibidas por ese estudioso: cargos públicos anuales jerarquizados dispuestos en un escalafón paralelo al de otro de funcionarios religiosos, y alternados ambos entre sí; cargos organizados, y para cuyo acceso se requiere hacerlo en forma ascendente y, una vez cubiertos por un individuo hasta la cúspide, se convierte -éste- en principal razón por la cual está eximido de servicios adicionales en lo sucesivo. Desde entonces, una considerable parte de los estudiosos de comunidades indígenas se percataron de la existencia de la institución y de su importancia en la estructura y la organización sociales.

En torno de los rasgos

En poco más de seis décadas, los investigadores sobre el tema arrojaron grandes desencuentros y coincidencias a través de la profusa literatura que él mismo generó. Las coincidencias pueden ser ejemplificadas con los ejercicios sintéticos de Carrasco y Korsbaek. El primero había propuesto que la organización político-ceremonial de referencia poseía, en lo general, los siguientes rasgos:

los cargos o puestos públicos constituyen una jerarquía ordenada conforme a rango y línea de autoridad; b) es un sistema tradicional o consuetudinario; no es exactamente igual al gobierno local constituido según la ley municipal; por lo tanto, se hace una distinción entre el llamado ayuntamiento regional o tradicional y el constitucional o legal, aunque pueden existir coincidencias dado que algunos puestos son parte de ambas organizaciones; c) los puestos son generalmente por un año o al menos por un periodo corto, y no hay reelección; d) los cargos están dispuestos en escala y se deben ocupar en un orden determinado; después de pasar al cargo superior se alcanza el grado de anciano o principal; e) la escala combina puestos civiles y religiosos de modo que los participantes alternan unos con otros; en la organización tradicional no existe una separación entre la “Iglesia y el Estado”; f) la participación en la escala de cargos está abierta a todos los miembros de la comunidad; g) cuando la comunidad está dividida en barrios, hay alternancia de puestos entre los representantes de cada uno de ellos; h) hay patrocinio individual de las funciones públicas; el funcionario, generalmente sin sueldo (o con un sueldo insignificante), debe sufragar gastos durante el ejercicio de su cargo o como requisito para ocuparlo; las ceremonias religiosas y los convites son parte importante de estos gastos, e i) dichos gastos sustraen recursos de la posible acumulación de bienes materiales o de la inversión en actividades productivas, pero aumentan en cambio el prestigio del patrocinador.6

Korsbaek, en una casi total correspondencia, asentó:

El sistema de cargos consiste en un número de oficios que están claramente definidos como tales y que se rotan entre los miembros de la comunidad quienes asumen un oficio por un periodo corto de tiempo después de lo cual se retiran a su vida normal por un largo periodo de tiempo. Los oficios están ordenados jerárquicamente y el sistema de cargos comprende a todos -o casi todos- los miembros de la comunidad. Los cargueros no reciben pago alguno durante su periodo de servicio, por el contrario, muy a menudo el cargo significa un costo considerable en tiempo de trabajo perdido y en gastos en dinero en efectivo, pero como compensación el cargo confiere al responsable un gran prestigio en la comunidad. El sistema de cargos comprende dos jerarquías separadas, una política y una religiosa, pero las dos jerarquías están íntimamente relacionadas, y después de haber asumido los cargos más importantes del sistema un miembro de la comunidad es considerado como “pasado” o “principal”.7

Esta similitud brota de las evidencias que ha aportado la literatura antropológica en torno del tema. En términos generales, hay coincidencia en que la jerarquización, el orden para su acceso y ejercicio, el patrocinio individual, la compensación con prestigio por el patrocinio, el doble escalafón alternado entre oficios civiles y religiosos, la brevedad del tiempo en un cargo y la posibilidad de alcanzar un estatus de “pasado” o “principal”, son características inherentes de la institución y pareciera que, el “típico sistema de cargos”8 es escasamente discutible; sin embargo, este estudioso, se percató, al acuñar tal expresión, en franca correspondencia con Cancian,9 que existían reales o posibles “sistemas de cargos atípicos” (nunca supimos a qué se referían; pocos investigadores se atrevieron a ahondar más allá de lo dicho, y sólo tenemos noción de ello mediante dos indicios: los ejemplos que proporcionó Cancian, como fueron los casos huichol y rarámuri entre otros, y dos rasgos sobre los cuales Cancian insistió sobremanera, la jerarquía político-religiosa y el cambio anual de cargos); esta idea, vale la pena resaltarlo, sería más tarde corroborada tanto en profundidad como en amplitud y puntualidad.10

En efecto, nunca nos detuvimos a pensar en cómo categorizar a las diversas jerarquías sociorreligiosas laicas para efectos de las prácticas de religiosidad popular -y sólo religiosas- tanto en la llamada área mesoamericana como las que existen allende sus fronteras tanto septentrional como meridional, es decir, jerarquías ordenadas, dispuestas ascendentemente pero sin alternación con puestos (así, “puestos”, y no cargos) civiles; ¿podrían ellas ser sistemas de cargos?, ¿acaso lo que se llamó sistema de cargos era en realidad “sistemas de cargos” y que era posible alguna tipologización de los mismos? Evidentemente, Korsbaek, a diferencia de Carrasco y muchísimos otros, lo intuía, pero nunca desarrolló la idea: el sistema de cargos podía tener diversos rostros: el de una jerarquía cívico-religiosa u organización político-ceremonial y, simplemente el de un sistema de cargos religiosos, es decir, una jerarquía laica (dispuesta en escalafón ascendente) para efectos del ceremonial encargada de las cuestiones religiosas articulada con – subordinada a, coordinada con, o subordinando a- puestos del orden civil; en ambos casos se trata de verdaderos sistemas de cargos toda vez que, “sistema de cargos”, en tanto sistema, y como categoría política, tomaba parte de su razón de ser en relaciones de poder institucionalmente jerarquizadas.

[Pero, podría decirse que, bajo esta perspectiva, no se ha avanzado nada porque toda relación de, al menos dos seres humanos, es una relación de poder y, en tanto tal, asimétrica, idea a la cual es imposible oponerse; pero asimetría no es jerarquía y menos institucionalizada; por otro lado, cuando me refiero a poder, en el caso del sistema de cargos, no pienso exclusivamente en la noción de poder weberiana de “poder sobre”,11 es decir, la influencia que tiene un individuo sobre otro mediante la cual es posible que éste realice, aun en contra de sus deseos, lo que el primero le requiere.12 En efecto, en el funcionamiento del sistema de cargos, los antropólogos tenemos un espacio privilegiado para contemplar una segunda dimensión del poder que, si bien no elimina la influencia, además de la noción de “poder sobre”, activa y pone al descubierto una segunda: “poder para”, mediante la cual es posible entender a la institución como una viabilizadora y garante de uno o más proyectos comunitarios.]

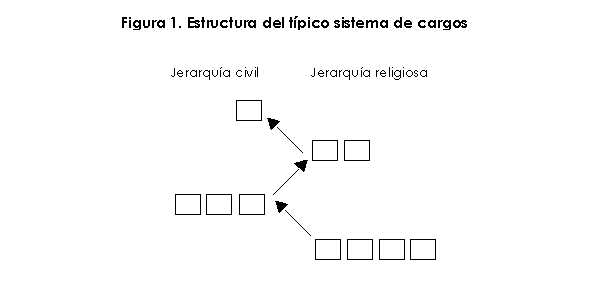

Voy a disentir un poco de Cancian y de Korsbaek, entre otros. Para ambos, un típico sistema de cargos nos mostraría la estructura de la figura 1:13

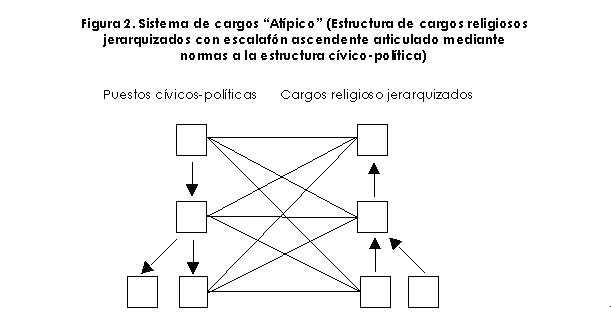

El diagrama evidencia sus rasgos más característicos: el carácter ascendente de los cargos, su indisoluble alternancia y jerarquía, de un lado; de otro, la reducción del número de oficiantes en la medida en que asciende el escalafón, el tránsito hacia “pasados” o “principales” al término de todos los oficios, y lo que Carrasco había señalado: no-reelección. En este caso se trata de una jerarquía cívico-religiosa, de una organización político-ceremonial; empero, la literatura antropológica en torno del tema nos indica que existen otras formas, por ejemplo la de San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, esquematizada en la figura 2.14

Es conveniente hacer varias precisiones: a) utilizo “puestos” y no cargos porque considero que el cargo, tal y como fue entendido desde Tax hasta Carrasco, por citar sólo dos “cargólogos”, tiene como característica el servicio sin remuneración y, contrariamente a puesto, que puede ser remunerados,15 cargo implica patrocinio total o parcial de música, bebida, alimentos, ornato, oficios religiosos, cohetería; b) al mencionar “puestos cívico-políticos”, hago referencia a toda la administración local o municipal, constitucionalmente establecida; c) los puestos cívico-políticos aunque tienen una jerarquía interna son asequibles en cualquiera de los niveles de autoridad sin participar en un sistema escalafonario, es decir, no siguen una “carrera” ascendente; d) una vez cubierto un puesto, sin importar el nivel que se trate, no existen expectativas para acceder a un estatus de elite como lo poseen los “pasados”, “cabildos”, “ancianos”, “principales”, o cualquiera que sea su denominación, según la comunidad; e) no existe la reelección en los cargos, no así entre los puestos, entre los que sólo algunos están constitucionalmente vedados a ella; f) al cumplir con el cargo de mayor jerarquía, a diferencia del finiquito de un puesto, se adquiere la responsabilidad “de por vida” para hacerse cargo del proyecto comunitario del ceremonial destinado a los santos;16 g) generalmente los puestos de mayor jerarquía son resultado -actualmente- de procesos electorales conforme con el COFIPPE y los procesos electorales estatales constitucionalmente establecidos, en cambio, los de menor jerarquía suelen ser designados por los titulares de puestos de mayor rango y; en un sistema de cargos, los de mayor jerarquía se adquieren mediante el ascenso escalafonario y los inferiores son el inevitable medio para ascender en el escalafón; h) el acceso al cargo pasa menos por un proceso que dote de legalidad (en términos de derecho positivo y no de un derecho comunitario que se basa más en la costumbre) al responsable, que por procesos de legitimación; los puestos, en cambio, aunque requieren de legitimidad (intra y extracomunitaria), se ejercen (casi) siempre y cuando hayan atravesado por una legalidad supracomunitariamente reconocida; i) todo cargo está vinculado inevitablemente con la fiesta religiosa o con una parte de ella, y éste no es el caso de los puestos, diseñados para otros espacios de la política y con reglas de] juego establecidas por la sociedad mayor que contiene a la comunidad; j) aunque ambos, cargos y puestos, suelen ser dotadores de prestigio, dependiendo del cumplimiento de las responsabilidades inherentes al oficio, los segundos no se vinculan con relaciones de deuda (con los santos) ni dependen de relaciones de cooperación, de ayudas mutuas, ni, en gran medida, de procesos de concentración-redistribución; k) el fin último de los puestos no es el ciclo ceremonial; l) el acceso a un puesto requiere menos la motivación del honor social que en el caso de acceso a un cargo; y, por último, en torno del esquema, m) la línea punteada indica articulación: refiero no al engarce de sólo un cargo ya que puede existir entre uno o más de una jerarquía con uno o más de la otra, y esta articulación puede ser meramente coyuntural (por ejemplo para la fiesta) o con cierta continuidad intermitente a lo largo de un ciclo ceremonial.

Pues bien, si recuperamos la idea atrapada tanto dentro del primero como del segundo esquema, estaremos en presencia de dos tipos de sistemas de cargos: uno constituido como jerarquía cívico-religiosa y el otro como jerarquía religiosa articulada con la estructura político-administrativa. Ahora bien, la articulación puede estar dada no simplemente a través de normas de coyuntura, sino a través de uno o más cargos (cargo-puesto)17 sin llegar a constituir una jerarquía cívico-religiosa “típica”, sino una “truncada”, como lo muestra la figura 3.18

El sistema de cargos, pues, tiene al menos tres formas básicas: a) la de una jerarquía de doble escalafón ascendente y alternado entre cargos (cargos-puestos) cívicos y religiosos, que corresponde al “típico sistema de cargos” de Korsbaek; b) la de una estructura de cargos religiosos jerarquizados con escalafón ascendente articulado mediante normas a la estructura cívico-política, que correspondería a un sistema de cargos atípico; y c) la de una jerarquía cívico religiosa truncada que recurre al menos a un puesto cívico-político para continuar su propio escalafón ascendente dentro de la línea de cargos religiosos.

A fin de no desvirtuar la categoría “sistema de cargos”, he tratado de atender a prácticamente todas las características, entre las que destaco, para no reenunciarlas todas: la gratuidad del servicio y del patrocinio, individual o colectivo de las ceremonias religiosas y las funciones civiles; el escalafón ascendente; los mecanismos de legitimación intracomunitaria para el ejercicio del oficio; el acatamiento a las normas comunitarias para el acceso, desempeño y retiro del oficio; y la constitución de personas “principales”, “pasados”, “cabildos” o “ancianos” luego de cumplir los cargos del escalafón sin reelección.

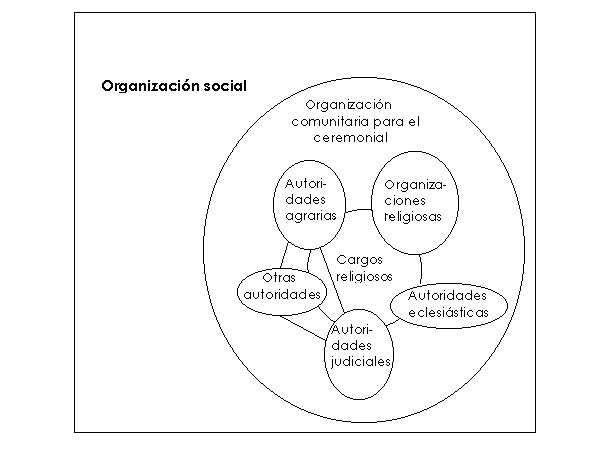

Ahora bien, las tres formas básicas no excluyen articulaciones con otras instancias de organización civil o del gobierno constitucional (agrarias, judiciales) ni con mayordomías, cofradías, organizaciones eclesiales de base u otras de la organización comunitaria para el ceremonial. Por el contrario, su articulación, allí donde existe y norma, conduce, incide, sanciona lo público, coadyuva a conformar -y de hecho, algunas de ellas forman parte de- lo que Aguirre Beltrán19 llamó gobierno local.

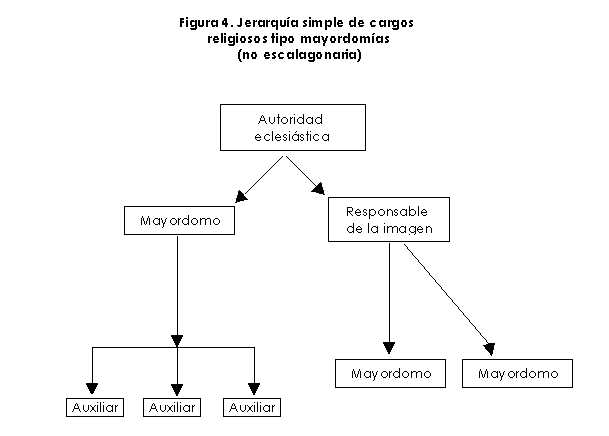

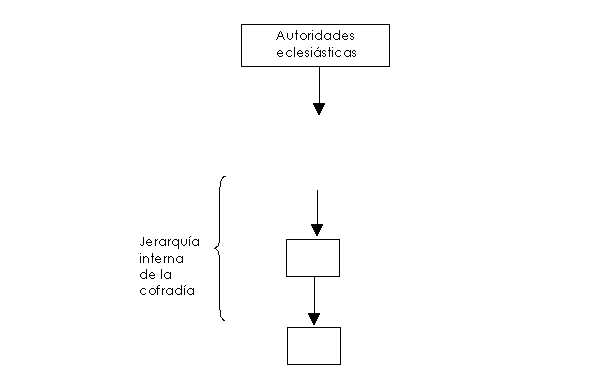

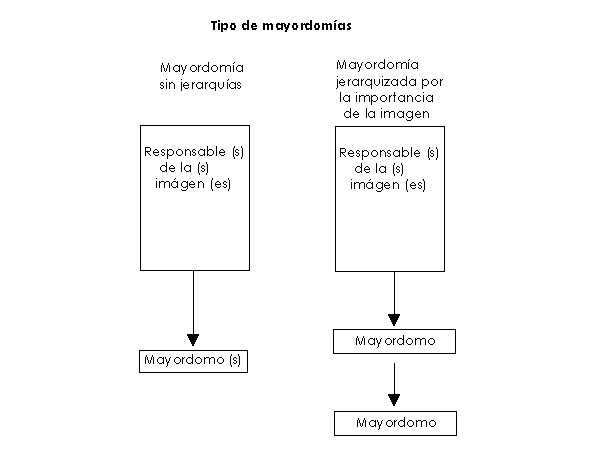

La organización comunitaria para el ceremonial (infra) suele adquirir tal complejidad que bien puede incorporar, además de formas jerarquizadas y escalafonariamente dispuestas, a jerarquías simples no escalafonarias (no-ascendentes) compuestas por un responsable de la imagen (individual o colectivo) que funciona(n) como mayordomo(s) “individual(es)” o “agregado(s)”; en este caso es común el reconocimiento de la autoridad eclesiástica como instancia superior a ellos.20 Una variante es el caso de jerarquías simples no escalafonarias (ergo, no-ascendentes) conformadas por un “puesto-cargo” y el -o los- responsable(s) de la imagen que funge(n) también como mayordomo(s); el reconocimiento de la autoridad eclesiástica suele ser común también (figura 4).21 En estos dos casos ninguno excluye al otro y pueden coexistir en una misma comunidad articulándose mediante normas con otras jerarquías de cargos religiosos o simplemente ser el corazón de la organización comunitaria para el ceremonial.

El lugar del sistema de cargos

En el seno del II Congreso Internacional Sobre Organización Social Tradicional Indígena, los organizadores destinaron una mesa para la discusión acerca de la pertinencia del concepto sistema de cargos. Una idea campeaba en esa primavera del año 2002: la sospecha de que el típico sistema de cargos no existía en forma generalizada, y hasta hubo también el intento por rebautizar a la institución. Al presentar una ponencia colectiva, A. Castilleja, había tocado fibras sensibles al no utilizar la categoría “sistema de cargos” bajo el entendido de que el “típico sistema de cargos” no existía en la etnorregión purépecha, razón por la que se recurría al uso de la vieja categoría “gobierno local”. La idea, que yo mismo sustentaba como coautor, proponía, en cambio, la tesis de una articulación de cargos dispuestos en: a) una jerarquía cívico-religiosa, a la manera del “típico sistema de cargos” referido anteriormente (en lo personal, agrego, bajo la propuesta presente, de dudosa existencia en la etnorregión); b) cargos articulados mediante el cargo-puesto22 de juez (menor de tenencia), figura adaptada de la estructura legal-judicial del gobierno constitucional, o articulados por una serie de normas comunitarias, que corresponderían con las formas “alternas” que aquí propongo (la articulación de estos cargos, en la zona purépecha, la habíamos localizado entre estas variantes y autoridades judiciales, agrarias y del gobierno constitucional; a todo este entramado habíamos llamado gobierno local, gozne principal de la comunidad hacia el exterior) como tipo articulado o trunco. Esta variante tiene la peculiaridad que, mientras en el interior de los cargos religiosos existe una jerarquía (supra-infraordenación), el cargo articulador puede o no someterse a la misma; por ende, para ocupar el cargo no necesariamente debió recorrerse el escalafón todo y tampoco ocurre que del cargo articulador se continúe en el escalafón de manera ascendente.

Además, dentro de esa compleja red de relaciones, y usando la palabra “carguero” según la acepción utilizada en la región purépecha,23 tipificamos al sistema de cargos religiosos como jerarquizado por la importancia de la imagen a que consagraban sus servicios y agregamos a los cargueros diferenciados entre sí por la imagen religiosa venerada; de hecho, habíamos incorporado a mayordomías que no constituyen, por sí mismas, un sistema de cargos, pero -que podían estar vinculadas con aquellos. Visto así, cualquiera que fuera el tipo de sistema de cargos u organización comunitaria para el ceremonial existente, no podía verse de manera aislada, sino articulado. La idea, en esencia, aún la sostengo personalmente, sin embargo, como puede apreciarse en la propuesta presente, difiere de la original. Entonces, como ahora, me oponía a considerar un puesto como un cargo y a cualquier segmento de la organización social destinada en el interior de las comunidades al servicio ceremonial como un sistema de cargos.

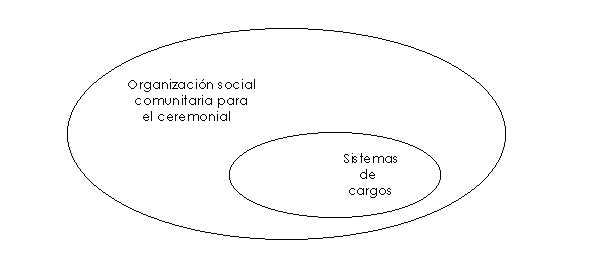

Esta propuesta la había llevado, confusa aún, a la mesa de discusión en marzo de 2002. Mi idea entonces, como ahora, no era desechar el concepto sino iniciar el ejercicio de precisarlo y, en aras de este propósito, hube de diferir de la propuesta que se hizo para reemplazar “sistema de cargos” por “organización comunitaria para el ceremonial” (propuesta por Saúl Millán). Por supuesto que no coincido ni con la idea de la inexistencia del sistema de cargos ni con la idea de que -conceptualmente- la organización comunitaria para el ceremonial sustituya al sistema de cargos. En este último caso, el propio sistema de cargos -allí donde existe- forma parte de aquella, tanto como pueden serlo las mayordomías o la propia organización que J. Jáuregui propone para los casos cora y huichol.

Vistos los conceptos en una hipotética relación de parentesco significativo, “organización comunitaria para el ceremonial” (concepto superior) formaría parte de la comprensión del concepto “sistema de cargos” (concepto inferior), lo que nos permite afirmar que el sistema de cargos sería sólo un minúsculo universo dentro de la organización comunitaria para el ceremonial y no al revés, porque su extensión y su comprensión no serían equivalentes ni intercambiables en términos lógicos.

En efecto, si construyésemos la línea de parentesco significativo entre los conceptos que nos son útiles para analizar las relaciones de poder y de autoridad en los ciclos agrícolas y/ o religiosos, el de “organización comunitaria para el ceremonial”, en tanto superior, lo mismo podría incorporar a autoridades civiles, agrarias, constitucionales, eclesiásticas (de base o de cualquier otro tipo, organizadas por el clero), jerarquías de cargos religiosos, comisionados, voluntarios, normas, etcétera, por lo tanto, se podría predicar a todos ellos; en cambio, no podríamos decir que el sistema de cargos sea la organización comunitaria para el ceremonial y que la segunda posea entre sus notas inteligibles todas las del segundo: la comprensión de sistema de cargos incluiría al concepto organización tradicional y no viceversa; asimismo, la extensión del sistema de cargos incluiría al universo de conceptos en los que el sistema de cargos se encontraría verificado. Mi oposición a la sustitución conceptual a que aludía párrafos atrás, no tiene que ver con lo epistemológico, sino con lo lógico: es claro que epistemológicamente, utilizando como categoría ordenadora, clasificatoria y analítica a “organización comunitaria para el ceremonial” poseemos, tanto para el trabajo de campo como para el de gabinete, una herramienta más poderosa; pero lo mismo podríamos decir si en vez de esa categoría nos acercásemos con la de organización social o, en un caso extremo, con el de parentesco, desdeñando sus subordinados (en extensión), como pueden ser linaje, linaje atenuado, familia, familia nuclear, etcétera, y sin embargo, no lo hacemos porque al potenciar la extensión del concepto sacrificamos la comprensión y, con ello, la posibilidad de ampliar el conocimiento.

Precisión: en la organización comunitaria para el ceremonial los cargos religiosos pueden entrar en contacto, o servir de puente entre múltiples tipos de autoridad y de organizaciones. Por lo general, las autoridades agrarias, las judiciales, los cargos religiosos (mayordomías, jerarquías cívico-religiosas o del tipo que sean) y las que enunciamos como “otras autoridades”, constituyen el gobierno local; la autoridad eclesiástica puede no tener presencia en la comunidad, pero allí donde sí la tiene, eventualmente se incorpora en éste.

Tierra de por medio

El objetivo de esta revisión no se lograría si no acudiese a un espacio problemático generado por la liberalidad con el uso del concepto sistema de cargos. Es claro que, con el paso del tiempo, éste sirvió para nombrar a cualquier tipo de organización social cuya reproducción-producción del ceremonial descansase fundamentalmente en personas -individuales o colectivas- seculares; por ende, casi cualquier individuo en funciones diacónicas podía ser un carguero y casi cualquier relación que tejiese para cumplir sus fines, podía ser un sistema de cargos. En el colmo, en más de alguna ocasión llegó a considerarse a las sociedades de padres de familias, a los comités (de comisionados, evidentemente) y a diversas organizaciones religiosas como sistemas de cargos.24 Esto se derivó, indudablemente, de la falta de precisión conceptual. En efecto, como la etnografía se ha dirigido más a lo que correspondería con la extensión del concepto, y es la más profusa, y como la antropología ha sido demasiado parca al respecto, la comprensión más o menos precisa del concepto aún espera, y en la espera ha sido producto de una deliciosa manipulación con los resultados que hoy notamos.

Es evidente que no podemos confundir cualquier función diacónica o de servicio comunitario con cargo; si caemos en la confusión, entonces tendremos que incorporar, en todos los estudios sobre sistemas de cargos a las sociedades de padres de familia, a las Hijas de María, las sociedades de alumnos, los comités vecinales, etcétera. No es cargo el quehacer del individuo que hoy sube al altar para dar lectura al evangelio en la celebración de la eucaristía ni la función de los ayudantes o servidores del oficiante que, aunque para ello inviertan una considerable parte de su tiempo y sus esfuerzos, no patrocinan -ni organizan, si es el caso- fiestas, no alcanzan rangos de “principales”, no participan en una jerarquía escalafonaria, etcétera; servicio para la iglesia y aun para los santos, per se, no significa forzosamente cargo ni el vínculo -o vínculos- que establezca el servidor con quien lo guía, lo ordena o lo nombra, puede ser un sistema de cargos. En el mismo caso se encuentran los acólitos, los nuevos diáconos permanentes y, en ocasiones, los campaneros por sí mismos y en su relación con el sacerdote. Ahora, visto en sentido contrario, sí podemos afirmar que buena parte del espíritu diacónico campea en los sistemas de cargos y permea a todos y cada uno de los cargueros.

También es claro que no podemos considerar a las cofradías como sistemas de cargos. Históricamente, la cofradía antecede al sistema de cargos; las cofradías, como asociaciones de fieles (originalmente de gremios artesanales) tutelados por una advocación religiosa de Jesucristo o la Virgen María -principalmente- fueron prohijadas por la Iglesia católica en Europa y traídas por los misioneros a América donde sufrieron su propio proceso de conformación y transformación. Pueblos enteros fueron registrados como cofradías. Pueblos enteros conformaron cofradías hospitalarias y pueblos enteros se organizaron mediante una peculiar forma de articular la propia organización cofrádica con la propia estructura gubernamental impuesta al virreinato. Los antecedentes de algunas de las peculiaridades del sistema de cargos deben buscarse en la Colonia y no en el siglo XIX donde es posible percibir dos de sus características más atractivas: el escalafón y el patrocinio individual (allí donde existe). Por aquella razón, si bien podemos encontrar en las cofradías destellos de trabajo colectivo no remunerado, de fraternidad, de cooperación, de jerarquía interna, de una hipotética rotación entre todos los miembros (en este caso de la comunidad), de responsabilidades adquiridas durante periodos breves, y culto a una imagen (pero no por oficios, a la manera medieval), entre otros, no constituyen -las cofradías, reitero- sistemas de cargos.

Evidentemente, la tentación a considerar las cofradías como sistemas de cargos o parte de ellos, es común. Común entre otras razones porque comparte muchas características con aquellos; a saber: participación en el ciclo religioso, jerarquía interna, soporte en ayudas mutuas y cooperación que se concentran para redistribuir de alguna forma, posibilidades de acceso a todos los que cubran un perfil específico y otras más. Sin embargo, el patrocinio individual no existe en la cofradía; no existe reglamentación intracomunitaria para normar los retiros temporales; la consagración de la cofradía no es para cubrir un cielo ceremonial sino el culto a un santo; no se puede alcanzar el grado de principal en la comunidad; existe menor dependencia de los lazos de parentesco que de la acción mutual; no existe cofradía en la que se considere que alguno de los cofrades sea la encarnación del santo; las normas a que se ajusta el funcionamiento de la cofradía están establecidas por derecho canónico y, por esta característica, se somete directamente a la autoridad eclesiástica; esto, por citar algunas diferencias.

Asimismo, existen otras instituciones dentro de la organización, social comunitaria que, aunque se vinculan con el ciclo ceremonial, tampoco constituyen sistemas de cargos. Es el caso de las Organizaciones Eclesiales de Base y las Asociaciones Religiosas (Vela Perpetua, Adoración Nocturna y muchas más), en torno de las cuales parece no haber conflictos de delimitación. No ocurre así, en cambio, entre algunas organizaciones civiles que parecen producto de añejas formas de organización social refuncionalizadas, como las asociaciones de padres de familia o las asociaciones cívicas. A veces, el estudioso novel suele confundir estas formas de organización social -que pueden o no participar en el ciclo ceremonial directa o indirectamente- con una forma de cargos y a su estructura como un sistema de cargos; las similitudes son evidentes: a) no se cobra por el servicio; b) el cargo es anual o por un breve periodo; c) parece estar abierta la estructura para todos; d) hay una jerarquía; e) tiene como base de sustento relaciones de cooperación; y, entre otros, f) es remunerado el servicio con reconocimiento. Sin embargo, aunque pudiera considerarse que estas asociaciones forman parte del gobierno (lato sensu) local y de la organización social comunitaria, deben hacerse algunas precisiones que hacen imposible considerarlas como parte del -y como- sistema de cargos: no existe patrocinio individual de una fiesta religiosa; la estructura no se abre realmente para todos porque en una asociación de padres de familia se requiere ser padre de familia, aunque este requisito no es exigible en cualquiera otra asociación cívica; no se exige estar casado -y casado ante la Iglesia- para ser comisionado; la jerarquía no implica un escalafón; es posible la reelección para la misma comisión o para una de inferior rango; no existe la posibilidad de ser principal a partir de ser comisionado; no existe un juego de honores al solicitar y/o cumplir con una comisión; y, entre otros, aunque la asociación puede tener un fin de orden comunitario, el proyecto o los proyectos implícitos que deben implementar, son de corta duración. Esto no requiere más que un poco de sentido común y un poco de comparaciones para percibirlo.

El uso indiscriminado del concepto también llevó al estudio de formas de organización comunitaria para el ceremonial que discutiblemente pueden ser considerados como sistemas de cargos. Me refiero a las mayordomías. En efecto, a través de un estudio comparativo simple, cualquiera puede percatarse que una mayordomía como la del Niñopa, en Xochimilco, no integra por sí, un sistema de cargos, aunque históricamente, la mayordomía haya emergido de algún proceso de descomposición-desarticulación-transformación de un sistema de cargos. No integra porque: a) aunque logre articularse con otras instituciones del gobierno local, por lo general carece de una organización jerárquica interna compleja; b) no existe escalafón alguno, ni mucho menos una jerarquía de cargos alternados entre lo cívico y lo religioso; c) como derivada de la inexistencia de escalafón, aunque haya en juego prestigio para el oficioso, relaciones de deuda con el santo, cierta noción de honor y ayudas, la posibilidad de adquirir un estatus de “principal”, “pasado” o “anciano” no existe, independientemente del gasto que implique el patrocinio de la fiesta; d) en una organización de mayordomías es posible volver a adquirir un patrocinio del mismo orden o de diferente importancia, lo que es imposible en un sistema de cargos; e) en las mayordomías, como lo había hecho notar Waldemar Smith, conforme con la recomposición de la organización comunitaria para el ceremonial (sistema de fiestas, según el autor), la responsabilidad puede recaer tanto en un solo mayordomo (“cofrade”, “fiestero” “servicial”) como en un conjunto de ellos, o en las “mayordomías agregadas”; por supuesto, en este conjunto no habría lugar para el caso de la asignación del ceremonial a una comisión entre las organizaciones religiosas o hermandades (esto dista de la asignación del oficio a un carguero que puede o no estar inmerso en redes de cooperaciones que aligeran la carga de los trabajos y las erogaciones; en cambio, se aproxima más al funcionamiento cofrádico); f) aunque existe el cumplimiento de un proyecto comunitario en relación con los santos, al parecer no está en juego la constitución de la persona plena (o, según Andrés Medina, no se exige generalmente la persona plena, en tanto casada); por último, g) la jerarquía de los mayordomos generalmente está dada por la importancia de la imagen o por la tutelaridad de la misma (patrono de barrio, de oficio, etcétera).

Precisiones:25 al referir a “responsable(s)” no pensamos únicamente en la instancia eclesiástica que organiza las listas de espera o que busca a los posibles mayordomos; también existen los casos en que la imagen puede estar en custodia de una familia, del mayordomo en turno, diversos miembros de un oficio o un equipo de responsables, y aún en el caso de que exista entre ellos (él) coordinación con el sacerdote. Por su parte, el mayordomo puede ser un individuo o un grupo que se presenta a la manera de la persona moral. En este caso se encuentran las mayordomías del Niñopa en Xochimilco y de la Inmaculada Concepción en Zitácuaro, Michoacán y las de diversos santos en San Felipe de los Herreros y Ostula, Michoacán, por citar algunos casos. Smith ya había advertido que, ante la posibilidad económica para patrocinar una fiesta, múltiples localidades habían optado por descansar las erogaciones en equipos de colaboradores (organizaciones ceremoniales agregadas) o en comisiones (organizaciones ceremoniales administradas); este fenómeno, por supuesto, no es privativo de Guatemala.

En el segundo caso, las similitudes con un sistema de cargos son mucho mayores puesto que es evidente una jerarquía; sin embargo, en el caso de la mayordomía aludida, no existe escalafón: cualquier miembro de la comunidad puede optar por el oficio de mayor jerarquía (santo patrono o la imagen más milagrosa, por ejemplo) u onerosidad (o ambas) y retirarse por el tiempo que desee para optar más tarde por otro que puede o ser de menor jerarquía y/o importancia, dada la inexistencia de una carrera ascensional. Como consecuencia, transitar por los oficios (de manera individual o en agregación), aun por el más importante, no le confiere el acceso al cuerpo de elite, de principales, ancianos o pasados; asimismo, a diferencia de los cargos, los mayordomos agotan su función con el cumplimiento de la fiesta, mientras que aquellos actúan generalmente como un cuerpo durante todo el cielo ceremonial anual. Sin embargo, suelen “comportarse” como sistemas de cargos rompiendo con esta última, actuando como mutuales y responsabilizándose, conjuntamente con el resto de los agregados y/o los responsables de otra u otras imágenes, de las ceremonias religiosas de todo el año, como ocurre en Charapan, en la parte serrana de la etnorregión purépecha. Por supuesto, esto no excluye que un mayordomo pueda tener auxiliares sobre los cuales ejerce cierta autoridad; tampoco que puedan reconocer la jerarquía de una instancia del sistema de cargos o que su oficio sea el más oneroso, como ocurre en San Juan Nuevo Parangaricutiro.

Por último, es evidente, que una mayordomía o una articulación de mayordomías, aunque puede(n) estar a la vez articulada(s) con el gobierno local y/o con un sistema de cargos, e indudablemente formen parte de la organización comunitaria para el ceremonial, no son sistemas de cargos o, al menos, no en el sentido escalafonario ascendente.

Conclusión

El concepto sistema de cargos todavía tiene vigencia, sin embargo, aun falta un ejercicio más profundo de reflexión para construir una tipología que contemple sus múltiples expresiones. La que aquí propongo no puedo considerarla como definitiva y ni siquiera completa. Es apenas un apunte mediante el cual destaco buena parte de sus aspectos y características. Encuentro, a través de este ejercicio, que sistema de cargos es una categoría útil de la antropología política que tiene aspectos económicos, religiosos, los específicamente políticos y socioculturales propios que le impiden confundirse con puestos civiles y comisiones (civiles o religiosas), aunque comparta con estos algunos de aquellos; a la vez, los propios cargos son distanciables, en el plano del servicio religioso, de cofradías y mayordomías, a pesar de las afinidades que posea con ellas.

Dentro de la tipología propongo tres formas básicas que reviste y que, a la vez, albergan múltiples variantes. Ellas son: a) jerarquía cívico-religiosa, como la llamó F. Cancian; b) jerarquía cívico-religiosa articulada mediante normas; y c) jerarquía cívico-religiosa trunca, articulada mediante al menos un cargo. La tipología la incorporo dentro de otro concepto operativo: sistema político-ceremonial, conformado por todas las formas de organización comunitaria para el ceremonial y al menos una parte de la organización política comunitaria (institucionalizada): puestos públicos (autoridades agrarias, instancias del gobierno constitucional), autoridades eclesiásticas y comisiones. A la articulación de ellas en funciones de orientadoras y regidoras de la vida pública y de los proyectos comunitarios, la llamamos gobierno local.

El sistema político-ceremonial, por ende, no es equivalente de gobierno local e incorpora, más allá de los puestos públicos y comisiones, a otras formas de organización para el ceremonial como son las cofradías y las mayordomías y, por el mismo carácter de la articulación entre la organización comunitaria para el ceremonial y la organización política comunitaria (institucionalizada), y en arreglo a las propias normatividades comunitarias, ambas -cofradías y mayordomías-, podrían formar parte del gobierno local.

Por otro lado, y puesto que la evidencia etnográfica así nos lo indica, escasamente hemos puesto atención en que allí donde hay algún sistema de cargos también, como producto de la dinámica intracomunitaria y de su dialéctica con la sociedad mayor que la contiene, con frecuencia, reitero, allí donde existe algún sistema de cargos no necesariamente se excluye la existencia de mayordomías articuladas con el gobierno local; por el contrario, como producto de segmentaciones o de estrategias para evitar conflictos u otras razones, las comunidades han conformado mayordomías articuladas en ocasiones con sistemas de cargos. Esto ha provocado confusiones y nos ha orillado a pensar esa unidad como un sistema de cargos. Lo mismo podría decirse de las cofradías.

Finalmente quisiera destacar en que las mayordomías, como formas de organización comunitaria para el ceremonial, bien han derivado de procesos de descomposición de sistemas de cargos y los han sustituido, bien de procesos de recomposición de la organización comunitaria para el ceremonial aprovechando la experiencia de las cofradías o del espíritu diacónico de los cargos, bien ha emergido de la conjugación de ambos procesos o de otros que están vinculados con las nuevas relaciones de la Iglesia con las comunidades católicas. En cualquier caso, no posee las características específicas que posee el cargo, a saber: sistema de escalafón y la consolidación de un grupo de principales, aunque se comporte económica, religiosa y políticamente de manera similar a un cargo.

Bibliografía

Aguirre Beltrán, Gonzalo, Formas de gobierno Indígena, México, INI, 1953.

Cancian, Frank, “Algunos aspectos de la organización social y religiosa de una sociedad maya”, en E. Z. Vogt (ed.), Los zinacantecos, México, SEP-INI, núm. 7, 1966.

____________, Economía y prestigio en una comunidad maya, México, CNCA/INI, 1989.

____________, “Instituciones políticas y religiosas”, en L. Korsbaek, Introducción al sistema de cargos, Toluca, UAEM, 1996.

Carrasco, Pedro, El catolicismo popular de los tarascos, México, SEP-SETENTAS, 1976.

____________, “Sobre el origen histórico de la jerarquía político-ceremonial de las comunidades indígenas”, en M. Suárez (coord.), Historia, Antropología y política. Homenaje a Ángel Palerm, vol. I, México, Alianza Editorial Mexicana, 1990.

Castilleja, Aída, Carlos García Mora, Gabriela Cervera e Hilario Topete, “La comunidad y El costumbre en la región purépecha”, en S. Millán y J. Valle (coords.), La comunidad sin límites. La estructura social y comunitaria de los pueblos indígenas de México, vol. III, México, Conaculta-INAH, 2003, pp. 17-112.

Claessen, Henry J. M., Antropología política. Estudios de las comunidades políticas, México, UNAM, 1979.

Chance, John y William B. Taylor, “Cofradías y cargos: una perspectiva histórica de la jerarquía cívico-religiosa mesoamericana”, en Antropología, Boletín Oficial del INAH, núm. 14, Suplemento, México, 1987.

Greenberg, James B., Economía y religión entre los chatinos, México, INI, 1987.

Jáuregui, Jesús (coord.), “La autoridad de los antepasados, ¿un sistema de organización social de tradición aborigen entre los coras y los huicholes?”, en S. Millán y J. Valle (coords.), La comunidad sin límites. La estructura social y comunitaria de los pueblos indígenas de México, vol. III, México, Conaculta-INAH, 2003, pp. 113-216.

Korsbaek, Leif, Introducción al sistema de cargos, Toluca, UAEM, 1996.

Sandoval Forero, Eduardo A., “Sistema cultural-jurídico y sistema de cargos en los mazahuas”, en Cuicuilco, vol. VII, núm. 19, México, ENAH, mayo-agosto de 2000.

Medina, Andrés, “Los sistemas de cargos en la Cuenca de México: una primera aproximación a su trasfondo histórico”, en Alteridades, núm. 9., México, UAM, 1995.

Saucedo Sánchez de Tagle, Eduardo R., “Reciprocidad y vida social en la tarahumara. El complejo tesgüino y los grupos del sur de la sierra”, en S. Millán y J. Valle, (coords.), La comunidad sin límites. La estructura social y comunitaria de los pueblos indígenas de México, vol. III, México, Conaculta-INAH, 2003, pp. 217-267.

Smith, Waldemar R., El sistema de fiestas y el cambio económico, México, FCE, 1981.

Tax, Sol, “The Municipios of the Midwestern Higlands of Guatemala”, en American Anthropologist, vol. XXXIX, pp. 423-444, 1937. Versión en español en L. Korsbaek, Introducción al sistema de cargos, Toluca, UAEM, 1996.

Weber, Max, Economía y sociedad, México, FCE, 1992.

Sobre el autor

Hilario Topete Lara

Escuela Nacional de Antropología e Historia, INAH.

Citas

- Waldemar R. Smith, El sistema de fiestas y el cambio económico, 1981. [↩]

- John Chance y William B. Taylor, “Cofradías y cargos: una perspectiva histórica de la jerarquía cívico-religiosa mesoamericana”, en Antropología, Boletín oficial del INAH, núm. 14, 1987; Eduardo A. Sandoval Forero, “Sistema cultural-jurídico y sistema de cargos en los mazahuas”, en Cuicuilco, vol. VII núm. 19,2000. [↩]

- Pedro Carrasco, El catolicismo popular de los tarascos, 1976. [↩]

- Aída Castilleja, Carlos García Mora, Gabriela Cervera e Hilario Topete, “La Comunidad y El costumbre en la región purépecha”, en S. Millán y J. Valle (coords.), La comunidad sin límites. La estructura social y comunitaria de los pueblos indígenas de México, 2003, pp. 17-112. [↩]

- Sol Tax, “The Municipios of the Midwestern Higlands of Guatemala”, en American Anthropologist, vol. XXXIX, 1937, pp. 423-444, versión en español en L. Korsbaek, Introducción al sistema de cargos, 1996. [↩]

- Pedro Carrasco, op. cit. [↩]

- Leif Korsbaek, Introducción al sistema de cargos, 1996. [↩]

- Idem. [↩]

- Frank Cancian, “Algunos aspectos de la organización social y religiosa de una sociedad maya”, en E. Z. Vogt (ed.), Los zinacantecos, 1966; Frank Cancian, Economía y prestigio en una comunidad maya, 1989. [↩]

- Véase J. Jáuregui (coord.), “La autoridad de los antepasados, ¿un sistema de organización social de tradición aborigen entre los coras y los huicholes?”, en S. Millán y J. Valle (coords.), La comunidad sin límites. La estructura social y comunitaria de los pueblos indígenas de México, 2003, pp. 113-216. En relación con los rarámuri puede consultarse E. R. Saucedo Sánchez de Tagle, “Reciprocidad y vida social en la tarahumara. El complejo tesgüino y los grupos del sur de la sierra”, en S. Millán y J. Valle (coords.), op. cit., pp. 217-267. [↩]

- Max Weber, Economía y sociedad, 1992. [↩]

- Henry J. M. Claessen, Antropología política. Estudios de las comunidades políticas, 1979, pp. 7. [↩]

- Esta estructura es la que F. Cancian y L. Korsbaek pudieron observar en el sureste mexicano y en Guatemala en las comunidades estudiadas; en cierta forma es a la que refiere en términos generales, P. Carrasco. Sin embargo, cuando la mirada antropológica se posa en otras latitudes, pueblos y culturas, difícilmente podría encontrarse. [↩]

- El esquema forma parte de una organización comunitaria más compleja para el ceremonial en la que existen cargos que se ejercen como “mayordomías agregadas” (parafraseo aquí una conceptualización realizada por W. R. Smith) y otros como mayordomías individuales. Vid. W. R. Smith, op. cit. El esquema completo de la organización comunitaria para el ceremonial en San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, puede apreciarse en A. Castilleja et al., op. cit., p. 103. [↩]

- Una precisión: evidentemente, allí donde existe una jerarquía cívico-religiosa “típica” o una articulada mediante un cargo, puede ocurrir que algún carguero en funciones se encuentre en un puesto al que, por mandato constitucional se le asigne un salario. La percepción económica no la dictan las normas a que se ajusta el sistema, sino el derecho positivo. Ergo, la afirmación, bajo esta aclaración, se mantiene. [↩]

- Al respecto, manifiesto mi oposición frente a todos aquellos investigadores que han afirmado que un principal, anciano, cabildo tradicional, pasado, o como se le denomine, al cumplir con el cargo de mayor jerarquía, ha cesado en funciones. Esto refleja algo de descuido en las propias etnografías toda vez que se han valorado más las consideraciones que comunitariamente se les brinda, y no el papel que juegan en lo sucesivo. Como consultores y vigilantes de las tradiciones y del cumplimiento de las normas enclaustradas en ellas, adquieren un cargo que no cesa sino con la muerte o la imposibilidad física/mental para cumplirlo. [↩]

- Uso “cargo-puesto” para indicar el estatuto que adquiere un puesto que, siendo de orden cívico, político, judicial o administrativo, por razones de orden histórico es habilitado comunitariamente como cargo; en este caso la denominación “carguero” viene bien a modo. Esta idea está vinculada con el hecho de que en la Meseta Purépecha se tiene la certidumbre que tener un cargo (por ejemplo secretario del ayuntamiento, regidor, encargado del orden o jefe de manzana) no hace a una persona carguero. [↩]

- Modalidad registrada por Marta Bustamante en Santa María Tacuro, Michoacán, durante el proceso de registro etnográfico para la línea de investigación de Estructura Social y Organización Comunitaria del Proyecto Etnografía de los Pueblos Indígenas de México (versión acotada por el autor del presente ensayo); su complejidad (reducida aquí para efectos del ensayo) puede apreciarse en A. Castilleja, op. cit., p. 84. “J” es cargo de “Juez”, cuya dignidad, además de avalada por la legitimidad intracomunitaria, posee la legitimidad del Poder judicial del Estado de Michoacán de Ocampo. En San Andrés Ziróndaro también se ha registrado el caso de articulación mediante el oficio del juez. [↩]

- Gonzalo Aguirre Beltrán, Formas de gobierno indígena, 1953. [↩]

- Este tipo de jerarquía es común tanto en la Meseta purépecha como más allá de sus fronteras y en la literatura antropológica contamos con abundantes casos registrados cuya remisión ampliaría innecesariamente la extensión de este trabajo. [↩]

- Este tipo de organización para el ceremonial, al que no llamo sistema de cargos, puede ser de la forma que marca una línea de descendencia o de la otra; eventualmente, en una misma comunidad pueden presentarse ambas. Más adelante se precisará más aún sobre las mayordomías. [↩]

- La noción de puesto nunca estuvo presente en la ponencia que comento, y menos aún hacía referencia a la fusión de puesto y cargo que, de hecho existe en la etnorregión purépecha y su existencia sólo es explicable mediante los procesos de desarrollo internos de la comunidad y los vinculados con el exterior que hicieron posible estas peculiares reinterpretaciones locales. Esto se comentará más adelante. [↩]

- “Carguero”, en la Meseta tarasca (o purépecha) es todo sujeto que se hace responsable, de manera individual o en coordinación-cooperación con otros, de una imagen religiosa por un tiempo perentorio (un año o fracción de él). Los cargueros siempre solicitan la imagen a un ministro de la iglesia, a un responsable de la imagen, a una autoridad tradicional y la reciben mediante un ceremonial (misas en la mayoría de las veces). El carguero recibe a la imagen en su casa donde dispone de un espacio con fines de aposento, adoratorio y altar; el mismo debe, preferentemente, “dar a la calle” y contar con instalaciones (bancas, enramada) para recibir visitas y celebrarle a la imagen un rosario vespertino en comunión con los voluntarios asistentes (a quienes generalmente se les ofrece “un antojito”). El carguero es responsable (corresponsable en su caso) de la fiesta al santo, del adorno constante para la imagen en casa, de ofrecerle alimentos (incienso, copal), de cambiarle la indumentaria, de llevarlo al templo en días predeterminados, y de ofrecerle música, danzas y representaciones, si es el caso. [↩]

- Cfr., entre otros, J. Fonseca Gutiérrez, ‘El sistema de cargos en San José Texopa”, tesis de licenciatura, 2000, y P. Castro Domingo, ‘El sistema de cargos en una comunidad amuzga de Guerrero”, tesis de licenciatura, 1994. [↩]

- Una precisión más: como se representó y comentó anteriormente, los mayordomos pueden ser auxiliados. [↩]