Marco teórico: tareas de la historiografía

de la lingüística

Uno de los objetivos de la historiografía lingüística, además del trabajo básico de documentar la actividad lingüística en épocas pasadas, consiste en explicar los logros y las barreras de reconocimiento lingüístico en el contexto de su creación. Para comprender los problemas hay que asumir una posición de interpretación históricamente sensible, reconstruyendo el ámbito del saber y sus posibilidades de acceso. Cabe recordar estos principios por el hecho de que, precisamente, la lingüística de los misioneros ha sido criticada por haber seguido patrones de descripción inadecuados. No obstante, una historiografía limitaría su campo de estudio de manera ilegítima si lo reduce a las influencias de ideas o modelos, olvidando otros factores como presiones ideológicas, restricciones individuales, limitaciones prácticas (sobre todo al nivel empírico) y estrategias institucionales de grupos intelectuales y científicos.

Las preguntas clave son: ¿por qué se ha escogido tal acercamiento y descartado otro?, ¿cómo ha sido posible tal reconocimiento?, ¿cuáles han sido las ideas precursoras?, ¿cuáles han sido las condiciones prácticas y tecnológicas para ejecutar un programa de investigación?, ¿cuáles fueron las ideas o soluciones adversas?, ¿por qué había (o no había) divulgación de ideas e innovaciones?, ¿cuáles han sido las consecuencias para el desarrollo posterior? Sin olvidar lo que parece obvio, pero que teóricamente es una pregunta clave de la historiografía: descubrir el fenómeno por estudiar o, mejor dicho, construirlo como objeto de estudio y evaluación.

Me parece necesario insistir en esto ya que últimamente Schmidt-Riese1 opinan que este trabajo fundamental no merece ser apreciado y casi se burlan de los que analizan las gramáticas coloniales en lo referente a su adecuación científica con respecto a las estructuras de las lenguas tal como hoy se nos presentan. Quieren resaltar así, precisamente, los logros lamentablemente encubiertos u olvidados tanto tiempo por la historiografía lingüística hecha en países que actualmente están a la vanguardia en la disciplina.

Graficación de las lenguas amerindias: soluciones,

condiciones, normativización, aculturación

Los especialistas de la época, que hoy llamamos “misioneros lingüistas”, se esforzaron en aprender, analizar y describir las lenguas para hacerlas asequibles a sus colegas religiosos; éstos a su vez tuvieron la tarea de evangelizar a los indígenas y de tutorear a los ya evangelizados. Sabemos que para visualizar las lenguas se tienen por la naturaleza de las mismas dos soluciones: la visualización del lado material de una lengua, o sea el lado fonético-acústico, o la visualización del lado conceptual, o sea el lado del significado. Una vez tomada la decisión en favor de la solución de transcribir las lenguas en forma de letras, la tarea es por lo menos doble: a) la elaboración de un sistema gráfico en el que se transcriben los sonidos en letras/grafemas (y no un sistema pictográfico) que requiere de un análisis no sólo fonético-fonológico sino también morfosintáctico y semántico y b) la decisión de construir un sistema adecuado de grafía que por razones prácticas pudiera simplificar la complejidad de la estructura fonético-fonológica.

Sabemos actualmente que la elaboración de una grafía implica decisiones en cuanto a política y planificación de una lengua. Esto es una necesidad cuando el sistema gráfico debe hacer abstracción de las diferencias regionales, sociales y eventualmente situacionales en la pronunciación de una lengua para establecer un sistema unificado de escritura. Sabemos que la mayoría de las comunidades lingüísticas en la edad moderna tomaron esta decisión unificadora. Cabe observar que eso no es una necesidad intrínseca de la lengua.

Este concepto de normativización es una invención histórica que obedece a aspiraciones políticas, económicas y, en el caso de la ortografía, a metas económicas y comunicativas, de romper barreras regionales (es decir, obedece al criterio de la interregionalidad). Esta idea de normativización ya existía entre algunos lingüistas evangelizadores: se encuentra en las gramáticas del quechua de fray Domingo de Santo Tomás (1560) y del padre Diego González Holguín (1607), así como de la língua geral de Brasil (basada en el tupí).

Podemos adelantar un dato: si bien en las artes y los catecismos del otomí nunca se hace referencia a la divergencia regional de esta lengua ni a la práctica de “reducirla” como se dice en estos casos con referencia a las lenguas generales, es evidente que algunas diferencias en las propuestas grafemáticas a lo largo de la época colonial se deben a diferencias dialectales.

Algunas etnias indígenas de Mesoamérica habían desarrollado ya antes de la Conquista escrituras pictográficas e ideográficas. Éstas eran independientes de la lengua y se empleaban en varios grupos. Según,2 se conservan solamente testimonios de procedencia mexica y mixteca, así como de la región maya. Sin embargo, Alvarado3 atribuye el Códice de Huichapan a un autor otomí, y recientemente se encontró otro códice otomí, el “Códice Martín del Toro” que Alonso Galván4 está preparando para su publicación.

Sea como fuere, la presentación graficada de lenguas amerindias en forma de letras de tipo occidental constituye una innovación cultural, resultado de la colonización y evangelización, y el desplazamiento de un instrumento cultural existente. La introducción del sistema europeo/español de letras no fue una mera innovación cultural, sino que constituyó al mismo tiempo una asimilación lingüística, ya que no se desarrolló un sistema alfabético con base en un análisis intrínseco de la lengua, sino un sistema sometido a una visión predominante de la lengua del conquistador. Se aplicó un procedimiento general del sistema alfabético y se impuso un sistema concreto ya existente de otra lengua/cultura. Esto es una simple constatación. Claro está que lo mismo sucedió cuando se aplicó este sistema de las lenguas del oriente al griego, y de ahí al latín y a las lenguas europeas, lo mismo en el caso de la creación del alfabeto cirílico.

Es importante señalar que la decisión de aplicar el sistema de letras no ha sido una estrategia explícita de asimilación. Las “artes” (gramáticas) y los catecismos no estaban dedicados a introducir un sistema de escritura para la alfabetización de la población en lengua indígena. No hubo intentos de alfabetización de los indígenas en su lengua materna durante la época colonial. Los textos escritos y publicados se destinaban a otros lectores, es decir, a los mismos evangelizadores. Podemos hablar entonces, en cuanto al alfabeto, sólo de una asimilación virtual, ya que nunca tuvo un efecto real entre los indígenas. Más impacto tuvo otro proceso, el de haber interrumpido el desarrollo de las escrituras ideográficas indígenas incipientes.

Análisis fonético en la época colonial

y la contribución de Nebrija

En la época colonial todavía no existía un instrumento de descripción sistemático de los sonidos, actualmente conocido como fonética articulatoria o auditiva. Sin embargo, se alude con frecuencia en las artes coloniales a lo que hoy llamamos lugar y modo de articulación y a la calidad auditiva de los sonidos. Ejemplos de una fonética articulatoria son:5 “apretar la garganta”, “cerrando la boca, e hiriendo con alguna fuerza con la punta de la lengua en los dientes de arriba”, “pegando la lengua á los dientes”; “nasal”, “por las narizes”, “narigal”, “dental”, etcétera. Asimismo combinando este tipo de explicación con otras que utilizan una tipología auditiva (“vocales claras, oscuras y huecas”) y en forma menos sistemática, pero de índole didáctica, proponiendo comparaciones con otros sonidos (“castañuelas”, “grasnido de la paloma”, “voztezo”, “semejante al valido de la obeja”, “la voz del que adolorido se queja”, etcétera y referencias a otras lenguas (“como en mexicano”). Cabe decir que la calidad de la descripción es a veces bastante débil.

No existió la conciencia de la necesidad de crear un sistema universal de transcripción fonética tal como la desarrollada por la lingüística apenas en el siglo XX. Fue Wilhelm von Humboldt, al emprender una descripción comparativa de las lenguas amerindias, quien primero reparó en esta necesidad,6 aunque ya existía en España una teoría de la ortografía, elaborada por Antonio de Nebrija.

Basándose en el gramático latino Prisciano, Nebrija dedica una parte de su libro de 1492 a la reforma de la grafía del español para formular después en las Reglas de orthographía en la lengua castellana de 1517 siete principios ortográficos. En ellos, distingue claramente entre letra (concepto neutral que incluye grafema y sonido), figura de letra (grafema, es decir combinaciones de letras y letras con diacríticos, por ejemplo la y la <ñ>) y voz, (‘sonido’). Las figuras de letras, según Nebrija, constituyen soluciones para casos de transferencias de letras de una lengua a otra cuando faltan letras para sonidos existentes en la lengua receptora y no existentes en la lengua de origen. Podemos ver que, por lo menos desde Nebrija, había en España una conciencia de la diferencia entre sonido (voz) y letra o figura de letra. No hay una conciencia de la diferencia entre sonido y fonema, pero sí está presente la conciencia del problema y de soluciones para la transferencia del sistema alfabético creado para el sistema fonético-fonológico de una lengua para representar el sistema fonético-fonológico de otra.

También observamos que Nebrija es partidario de la teoría de la relación fonético-fonológica en la representación gráfica, no de una teoría etimológica o autónoma del medio escrito. No sabemos si la teoría ortográfica de Nebrija era conocida por todos los lingüistas-misioneros. Fray Domingo de Santo Tomás hace referencia a él y también Pedro de Cárceres, el primer lingüista del otomí. Sin embargo, este último no lo hace en la parte fonético-fonológica y grafemática sino en la morfológica. Cabe agregar que de todos modos una teoría etimológica o autónoma no tenía vigencia para los lingüistas en América, ya que han sido ellos los primeros en representar estas lenguas de manera escrita y que por ello no había tradición escrita, condición previa de la estrategia etimológica.

La elaboración de un sistema ortográfico para las lenguas amerindias en la época colonial no se puede abordar de manera uniforme. Había algunas lenguas que presentaron un sistema fonético-fonológico semejante al del español o portugués, como por ejemplo en México la lengua náhuatl o azteca, pero también otras como la lengua otomí que ofrecieron una divergencia bastante fuerte al sistema del español.

Mientras que la lengua indígena hegemónica en el México precolombino, el náhuatl, no ofreció grandes dificultades a la “graficación”7 con las letras transferidas del castellano -amén de gozar de un prestigio bastante alto entre los misioneros-, el caso del otomí, una lengua hablada en los alrededores del oeste, norte y este de Tenochtitlan, fue diferente. El otomí era un desafío porque presenta una gama de sonidos inexistentes en el castellano.8 Durante siglos podemos observar la dificultad que enfrentaron los lingüistas misioneros ante la lengua otomí. El ejemplo más tajante es,9 quien aun en el título de su libro llama al otomí “lengua dificultosa”. Es casi imposible determinar la pronunciación de las letras a partir de las explicaciones que este autor ofrece. Llama a todos los sonidos/letras diferentes del castellano “diptongos” y explica por ejemplo que la letra ? “se pronuncia dejando caer lengua y dientes blandamente y viene a salir como aspirado el diptongo”.10

La historia de la graficación de esta lengua se presenta como una secuencia de ensayos y errores (trial and error) para cumplir con esta tarea, debido a la acumulación de problemas de diversa índole: problemas de reconocimiento de fenómenos fonético-fonológicos, de teoría lingüística y de soluciones prácticas. Los problemas encontrados han sido entonces de diferencia con el castellano; el enfoque escogido por los misioneros se puede caracterizar como enfoque contrastivo implícito, por dos razones principales: por un lado los modelos de descripción eran el castellano y en parte el latín y, por otro, las artes estaban destinadas a lectores castellanohablantes, no a lectores otomíhablantes nativos. Muchas veces se ha reconocido el objetivo pedagógico de las artes,11 por lo que cabe tener en cuenta también su enfoque contrastivo implícito.

El estatus de la lingüística misionera

en la historia de la lingüística

Ya que el enfoque contrastivo es una rama muy moderna de la lingüística aplicada, no veo ninguna justificación para relegar estos trabajos a una “lingüística precientífica” o a los antecedentes de una supuesta “lingüística verdadera”, como lo hacen Schmidt-Riese:12 “Die Missionarslinguistik gehört, wie viele andere Formen der Sprachreflexion, in jedem Falle zur Vorgeschichte der Sprachwissenschaft” (La lingüística misionera, como muchas otras formas de reflexión sobre el lenguaje, forma parte, sin duda alguna, de los antecedentes de la lingüística.). Esta opinión es falsa en varios aspectos y demuestra poco entendimiento: primero, desde el punto de vista teórico es completamente ilícito igualar un trabajo de análisis empírico y de descripción de lenguas en forma de gramáticas con “muchas otras formas de reflexión sobre el lenguaje”. En segundo lugar, es testimonio del desconocimiento de las características esenciales de las artes coloniales, su carácter pedagógico y contrastivo.

La lingüística misionera no es parte de una prehistoria de la lingüística, al contrario, es parte de la historia de la lingüística aplicada. En una ponencia en el 13 Congreso de la ALFAL (febrero 2002), Oesterreicher, niega además la cientificidad de la lingüística misionera. También ello demuestra un desconocimiento de la epistemología: el estatus “científico” se atribuye a un quehacer cuando se aplican métodos científicos, es decir métodos admitidos por la comunidad científica que garanticen cierta calidad y validez de los resultados (objetividad, controlabilidad, sistematicidad, etc.). No hay duda alguna de que los lingüistas misioneros estaban inventando, elaborando y aplicando métodos de elicitación de datos lingüísticos13 y de análisis fonético-fonológico, morfológico, sintáctico y lexicológico que mucho más tarde reinventaron y sistematizaron de manera explícita los partidarios de la lingüística descriptiva y estructural. Es verdad que estos métodos no estaban formulados siempre de manera explícita en las gramáticas (pero muy probablemente discutidos en forma oral) ni de la misma manera que hoy en día, pero de hecho existieron. Por ello no hay ninguna razón para negar el estatus de ciencia a la lingüística aplicada de los misioneros ni a la lingüística aplicada en general, así como a las ciencias aplicadas.

Es por ello que Schmidt-Riese14 descalifican a los que estudian los logros de los lingüistas misioneros. Sin embargo, hay que enfatizar que es el conocimiento de estos logros lo que nos permite averiguar la existencia implícita y la calidad de los métodos implícitos. Claro está que no se trata de conformarse con encontrar logros sino que esto es una condición esencial para ver y medir la cientificidad. No sería lógico encontrar gramáticas sobre lenguas extranjeras sin resultados descriptivos, que sean también válidos según nuestros conocimientos actuales, y pensar que fueron el resultado de un método no científico.

La manera de operar la historiografía lingüística por Schmidt-Riese15 carece de la observación de sus propios planteamientos teóricos. El hecho de declarar una “figura histórica del quehacer lingüístico”, la lingüística histórica-comparativa como la verdadera y única forma científica de la lingüística y declarar las otras manifestaciones de la lingüística como “formas de reflexión” y juzgar las metas diferentes como no científicas (¿son las metas o los métodos los que contribuyen a la “cientificidad”?), no obedece a los lineamientos incuestionables de la historiografía de describir y de explicar los hechos en términos históricos, sino a una definición ideológica preestablecida, en contra de sus propias declaraciones teóricas al respecto.

La graficación de la lengua otomí en la época colonial

Los problemas en el campo fonético-fonológico y grafemático de la lengua otomí -hay que enfatizarlo- para los investigadores castellano y latinohablantes han sido los siguientes:

1. El sistema vocálico del otomí es más complejo que el del castellano. Además de las vocales orales, había y hay una oposición entre vocales orales abiertas y cerradas, vocales nasales y dos vocales schwa o semivocales.

2. El otomí es una lengua tonal y tiene, según la región, dos o tres tonos de estatus fonológico: alto, bajo y ascendente.

3. El sistema consonántico del otomí presenta algunos rasgos adicionales: el cierre glotal, llamado “saltillo”, el fricativo sibilante [ ò ] y la aspiración [h].

Cabe añadir que la diferencia que hemos descrito no se presentó de manera tan clara para los misioneros. Al inicio, para ellos fue una diferencia de oído que tuvieron que conceptualizar y sistematizar poco a poco.

Queremos empezar con la constatación de los logros conceptuales fonético-fonológicos. Ya en la primera descripción del otomí, el Arte de fray Pedro de Cárceres (1580),16 se reconocen y se definen las vocales schwa, las nasales, la diferencia entre vocales abiertas y cerradas, ejemplificada para el caso de [o], el fricativo de aspiración, el cierre glotal (llamado comúnmente ‘saltillo’) y el tono ascendente. No se atribuye un estatus fonológico a este último y no se mencionan los otros tonos. Observamos que a nivel fonético el análisis ha sido bastante completo. Puesto que los comentarios del autor son escasos, no podemos afirmar con claridad en qué medida estaba consciente del estatus fonológico. Es evidente que esta parte de su descripción tenía dos metas: la explicación de los sonidos (él dice “pronunciación”, término que se encuentra también en las Reglas de orthographía de Antonio de Nebrija) diferentes del castellano y su propuesta de signos gráficos utilizados en la gramática para designar estos sonidos.

El caso de los tonos

Es de interés especial el caso de los tonos. En la obra de 1601 del historiador Antonio de Herrera, citado en el Catálogo de las lenguas de Lorenzo Hervás, se define a la lengua otomí con bastante claridad como lengua tonal, por lo menos desde nuestra percepción actual:

… y su lenguaje es muy duro y corto, porque aunque los religiosos han procurado imprimir la Doctrina Cristiana en esta lengua, no han podido salir con ello; porque una cosa, diciéndola apriesa ó despacio, alto o baxo, tiene diferente significación […].17

Este testimonio demuestra que al menos algunos de los lingüistas del siglo XVI habían reconocido el papel de la tonalidad en el otomí y que la dificultad residía sólo en la simbolización gráfica.

Sea como fuere, la primera gramática impresa del otomí, la de Luis de Neve y Molina, se publicó sólo 200 años después, en 1767; el primer texto impreso en otomí es, sin embargo, el catecismo breve de Francisco de Miranda de 1759.

En términos generales se puede decir que los gramáticos posteriores comparten los reconocimientos ya encontrados en Cárceres. También Neve y Molina (omitimos algunos por razones de espacio) comparte los análisis fonéticos del gramático del siglo XVI, pero introduce una distinción de sonidos como las semivocales [j] y [w] de sus vocales vecinas [i] y [u], y los denota con los grafemas y

Para no confundirse con estos equivocos es muy conveniente, que los principiantes observen el sonsonete, son que hablan los Indios y en cuanto sea posible lo imiten, porque esta es una de las propiedades, que pertenecen à la pronunciación. Observando también con toda diligencia las quantidades de cada sylaba, las que se demonstrarán por los acentos.18

El caso de los tonos constituyó un serio problema para los lingüistas del otomí hasta la mitad del siglo XX, cuando19 identificaron de nuevo y probaron finalmente que había tonos, hecho reconocido ya en el siglo XVI y olvidado o controvertido después. Antes del artículo de Sinclair y Pike había una discusión acerca de este fenómeno y reproches de error entre los especialistas del otomí, también en los siglos XIX y XX. Estudiosos del otomí de renombre como Wilhelm von Humboldt, el iniciador de la lingüística comparativa moderna; Manuel Crisóstomo Náxera, a quien se reconoce como el primer lingüista no misionero de México por su Disertación sobre la lengua Othomí de 1845; el eminente filólogo Francisco Pimentel en una respuesta a la disertación de Gumesindo Mendoza en 1872; Jacques Soustelle, que hizo un tipo de descripción dialectológica del otomí en 1937, nunca reconocieon o describieron con tanta claridad la existencia de tonos como se ve en este breve párrafo del historiador Herrera de 1601, citado en la obra de Lorenzo Hervás y Panduro o en la forma menos clara de Neve y Molina o Tomás Sandoval, que había escrito una gramática para Hervás. Este autor interpreta los “acentos” diacríticos en la gramática de Sandoval como marcas de tonos:

… por lo que la gramática otomita se debe escribir, como se escribe la china, diferenciando en la escritura con diversos acentos unas mismas letras: y así hallo á estas diferenciadas en la idea gramatical que de la lengua otomita ha escrito, y me ha enviado el señor Don Tomás Sandoval […].20

Visión comparativa de las propuestas de graficación del otomí

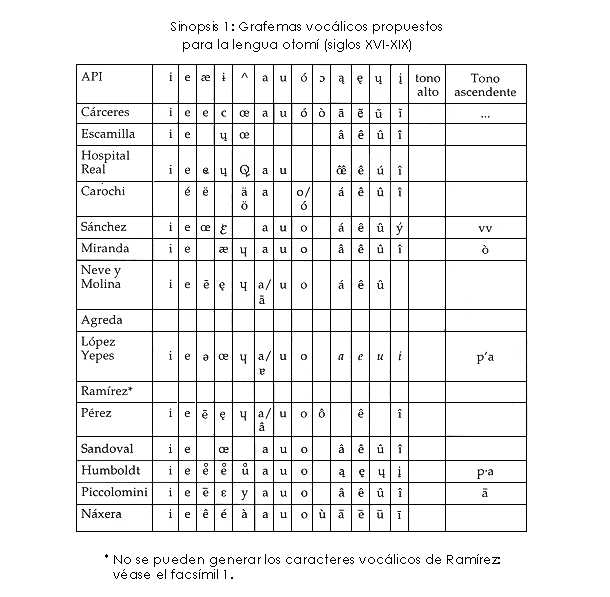

Aparte del controvertido problema de los tonos, su explicación y su marcación, las propuestas de grafemas de los gramáticos, autores de catecismos y otros estudiosos varían bastante, sobre todo los del sistema vocálico (véase la sinopsis 1).

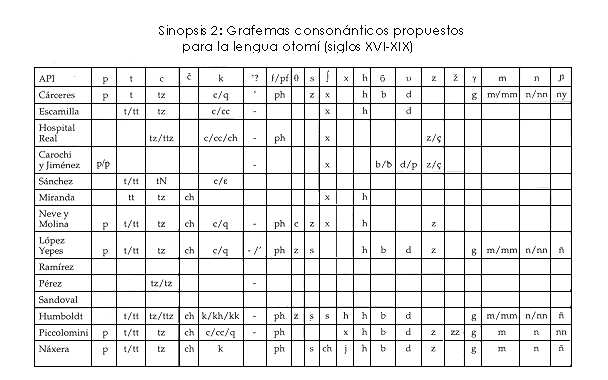

En las propuestas de graficación del sistema consonántico había más conformidad de análisis y por ello más uniformidad de letras (véase sinopsis 2).

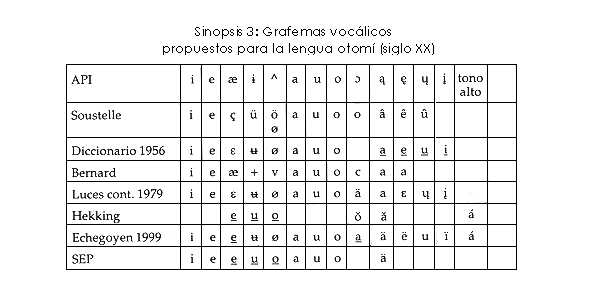

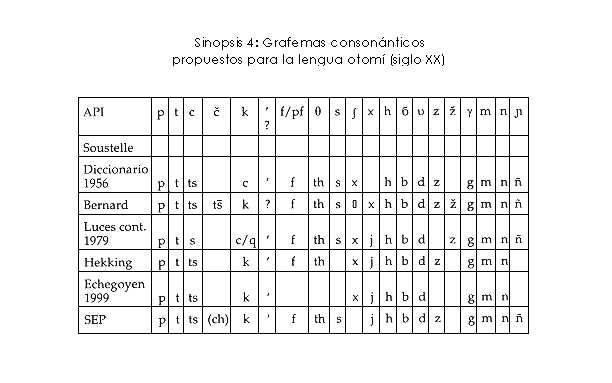

En el siglo XX el sistema vocálico continúa siendo polémico u objeto de corrección en lo que se refiere a su graficación, incluso en las propuestas del Instituto Lingüístico de Verano, que tuvo una influencia decisiva en estos asuntos (véase sinopsis 3). En cuanto a las letras que representan consonantes, ofrecen una uniformidad casi total (véase sinopsis 4).

Una gran parte de los comentarios en la época colonial versan sobre el aspecto técnico de las letras/grafemas que hoy nos puede parecer de importancia menor. Conocemos discusiones sobre reformas ortográficas en muchas comunidades lingüísticas; el caso del otomí es distinto. Primero hay que percatarse de que durante más de dos siglos, el otomí, a diferencia del náhuatl o del quechua y otros, no llegó al punto de ser impreso por estas dificultades que los mismos gramáticos calificaron de técnicas. El primer arte superó esta dificultad creando caracteres o figuras de letras compatibles con las utilizadas para el castellano. ¿Por qué sus antecesores no habían adaptado ya antes esta solución? ¿por qué insistieron tanto tiempo en algo técnicamente difícil o imposible? ¿por qué no han construido antes letras específicas para el otomí? Son preguntas legítimas del historiador de la lingüística.

Esta última solución -letras específicas- no era del todo imposible o absurda como demuestra el catecismo del franciscano Antonio de Guadalupe Ramírez, compuesto en 1771, pero publicado 18 años después en 1785.21 Él sí logró que se produjeran caracteres de imprenta especiales en España (véanse facsímil 1 y 2).

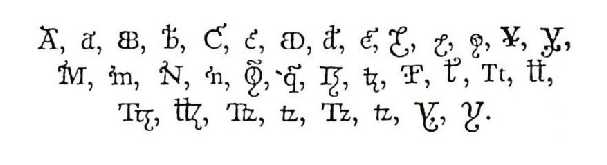

Facsímil 1. Alfabeto otomí de Antonio de Guadalupe Ramírez.

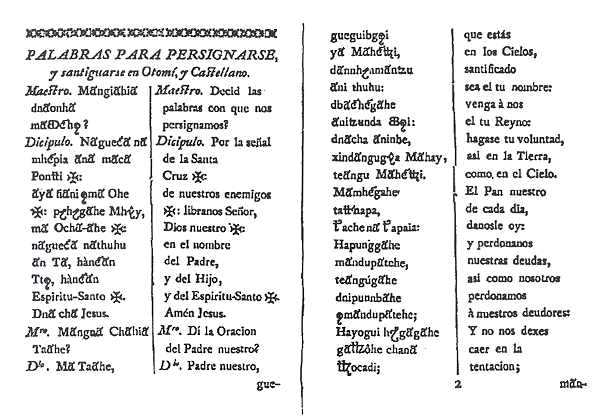

Facsímil 2. Una de las páginas de la obra de Antonio de Guadalupe Ramírez, Breve compendio de todo…, 1785.

Incluso en un dictamen sobre los caracteres utilizados en este catecismo se dice: “Digo: Que encuentro en él vencida la dificultad, que hasta el presente estaba insuperable […]” Esta buena acogida, sin embargo no fue duradera. Los catecismos subsiguientes de Joaquín López (1826) y Pérez22 retomaron (con modificaciones pero iguales en lo esencial) el sistema de Neve y Molina.

El ejemplo de Ramírez es muy instructivo. Me atrevo a afirmar que podemos notar en él el sentimiento de la necesidad de crear un alfabeto autónomo, independiente del alfabeto castellano. Si también los dictaminadores consintieron en la aprobación de esta propuesta, tal vez fuera posible hallar en eso una actitud diferente hacia las graficación de esta lengua, una actitud no conforme a la asimilación demasiado fuerte de la lengua otomí a la forma escrita de la castellana.

Es evidente que un texto escrito con estos caracteres se diferencia mucho de un texto castellano y le da cierta identidad grafemática y que al contrario un texto escrito como el de Neve y Molina, Pérez y López Yepes asimila el otomí al castellano y otras lenguas. Buscar una solución que minimiza las diferencias -es verdad- parece más práctico en un contexto intercultural, puesto que se pueden transferir técnicas de una cultura a la otra y utilizarlas fácilmente. Sin embargo, esa solución puede ser un factor más en el contexto de otras estrategias de asimilación. La creación de un alfabeto idiosincrático puede contribuir a mantener la diferencia y -en este caso- establecer algo propio. Esta discusión, claro está, es una discusión virtual, ya que sabemos que ni ésta ni las otras propuestas fueron adoptadas por los mismos hablantes nativos.

Pero abordemos otro punto interesante de la historia de la lingüística. A lo largo de las diferentes propuestas para crear letras para el otomí se han experimentado durante siglos varios sistemas de transcripción de lo fonético-fonológico a lo gráfico. Los “otomitistas” o “hñahñuistas” recurrieron a soluciones ya conocidas y propuestas por Nebrija, como la combinación de caracteres para representar un sonido (fonema) y la modificación de caracteres agregando diacríticos: uno optó por crear un alfabeto bastante distinto, y otros inventaron soluciones que hoy en día se encuentran en el alfabeto fonético internacional, como la inversión de caracteres: c, E, a, A (López Yepes) y r (Miranda, Neve y Molina, López Yepes y Pérez).

Estas soluciones merecen la misma atención que la creación exquisita de caracteres por Ramírez, porque de hecho constituye igualmente la creación de nuevos caracteres. Efectivamente es una innovación a propósito, sólo que más fácil de llevar a la práctica. Puesto que los mismos lingüistas recurren igualmente a la solución de diacríticos y a la combinación de caracteres, habrá que preguntarse por qué optaron en estos casos por esta alternativa. No tengo la respuesta, pero quiero resaltar el hecho de que ante la dificultad de transcribir los sonidos de la lengua otomí inventaron nuevos caracteres. Aunque esto se haya hecho muchas veces ya antes en la historia de la escritura, es innovador en el contexto de la descripción de las lenguas amerindias.

Teniendo en cuenta que la graficación nunca estuvo inscrita dentro de un proceso de alfabetización de la población otomí, sino que sirvió de instrumento para un grupo de profesionales eclesiásticos para su enseñanza como segunda lengua y la lectura de catecismos, cabe preguntar si los creadores del alfabeto y de los caracteres querían inventar una ortografía práctica o un tipo de alfabeto fonético. Es significativo en este contexto que cada catecismo contuviera como introducción la explicación de los caracteres utilizados y en la portada del catecismo de Ramírez se cita el decreto del Concilio Provincial de 1771 en el que se “acordó el que siempre, que se diese à la Estampa dicho Cathecismo, se incorporase en él, el Alfabeto de dicho Idioma, para que se pudiese “.23 Esta disposición nos enseña que el texto escrito otomí no sólo sirvió como soporte de memoria (una función de la escritura) sino también como soporte de pronunciación. Un lector conocedor de una lengua sabe como pronunciarla. Necesita de una explicación de la relación de grafemas y sonidos sólo en el inicio de su aprendizaje del sistema gráfico (como el niño o como alguien que aprende una segunda lengua). Parece que algunos de los usuarios sacerdotales de los catecismos no tuvieron conocimientos suficientes de esta lengua como para pronunciar un texto escrito correctamente, ellos tuvieron que fijarse bien en la forma de lo escrito como soporte de pronunciación.

Conclusiones

1. Parece que la teoría ortográfica de Nebrija ha tenido algún papel de modelo. Si la versión preliminar de la Gramática castellana o las Reglas de ortografía tuvieran esa función es algo imposible de averiguar.

2. Los que elaboraron el alfabeto otomí no dan explicaciones teóricas. A veces critican propuestas anteriores, pero a un nivel práctico, nunca teórico.

3. Se percibe un acercamiento contrastivo implícito con base en el castellano.

4. El análisis fonético del siglo XVI ya había detectado prácticamente todos los rasgos fonéticos-fonológicos característicos del otomí, diferentes del castellano. Parte de este reconocimiento ha sido -al parecer- olvidado después.

5. La situación colonial en el sentido espiritual y razones prácticas de esta misma índole provocaron que la elaboración de un alfabeto haya sido no sólo una innovación cultural, y al mismo tiempo una hispanización de la lengua. Podemos distinguir dos acercamientos: una tendencia creciente hasta hoy en día a someter la elaboración del alfabeto a criterios de la sociedad dominante. Hubo un único especialista que proponía un alfabeto con caracteres idiosincráticos que hubiera podido contribuir a que el alfabeto fuera símbolo de distinción y de identidad.

6. Todos los que propusieron un alfabeto eran hablantes exógenos.

7. Nunca hubo una política de alfabetización de la población otomí. El alfabeto estaba destinado a lectores externos. Los catecismos no eran textos de lectura para los otomíes, sino para ser leídos en voz alta por los sacerdotes.

8. Hay algunos indicios que pueden sugerir la hipótesis de que los alfabetos hayan sido concebidos como instrumento de pronunciación correcta, semejante al alfabeto fonético en la lingüística moderna.

9. El otomí, a pesar de contar desde hace por lo menos cuatro siglos con una escritura, carece de individuos (con excepción de algunos especialistas) que lo sepan escribir, no hay textos de relevancia en esta lengua y por ello -en términos de diglosia- no goza de un estatus de variedad alta.

10. En los últimos decenios ganan más importancia voces en favor de una educación bilingüe-intercultural en la que se enseñe también la habilidad de escribir en la lengua otomí. Desde hace tiempo hay propuestas modernas de alfabetos, sin embargo, como demuestra esta historia muy abreviada de la elaboración de un alfabeto otomí, habrá que crear también necesidades, espacios e infraestructuras para el uso cotidiano de la escritura en el medio ambiente otomí.

Cabe agregar que ello vale no sólo para el otomí, sino para la mayoría de las lenguas amerindias.

Bibliografía

Adelung, Johann Christoph, Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde mit dem Vater Unser als Sprachprobe in bey nahe fünf hundert Sprachen und Mundarten, Mit Benützung einiger Papiere desselben fortgesetzt und aus zum Theil ganz neuen Hülfsmitteln bearbeitet von Dr. Johann Severin Vater. Berlin: Vossische Buchhandlung, 1816 .

Agreda, Antonio de, ‘Arte Breve para aprender con alguna facilidad la dificultosa lengua otomí; contiene algunas reglas, la doctrina, ministración de sacramento, un bocabulario y otras cosas curiosas’, 1770, Santiago de Chile, Biblioteca Nacional, Manuscrito.

Alvarado Guinchar, Manuel (ed.), Códice de Huichapan. I. Relato otomí del México prehispánico y colonial, México, INAH, 1976.

Andrews, Henrietta, ‘Phonemes and Morphophonemes of Temoayan Otomi’, en IJAL núm. 15, 1949, pp. 213-222.

Aparejo para los que se quieren confesar, comulgar, casar, morir. Amonestación, con que el sacerdote amonesta al que se quiere confesar etc. [Manuscrit mexicain 382, Bibliothèque National de Paris].

Bartholomew, Doris, ‘The Reconstruction of Otopamean’, University of Chicago, tesis doctoral, 1965.

____________, ‘Reseña de ‘Otomi Parables, Folktales, and Jokes’, ed. by H. R. Bernard and J. Salinas Pedraza 1976′, en IJAL núm. 45, 1979, pp. 94-97.

Batllori, Miguel, ‘El archivo lingüístico de Hervás en Roma y su reflejo en Wilhelm von Humboldt’, en Batllori, Miguel (ed.), La cultura hispano-italiana de los jesuitas expulsos, Madrid, Gredos, 1966, pp. 201-274.

Bernard, Russell H., ‘Otomi tones’, en Anthropological Linguistics, núm. 8 (9), 1966, pp. 15-19.

____________, ‘The Vowels of Mezquital Otomi’, en IJAL, núm. 33, 1967, pp. 247-248.

____________, ‘Otomi Phonology and Orthography’, en IJAL, núm. 39, 1973, 180-184.

Campbell, Lyle, Thomas Kaufman, Tomas C. Smith-Stark, ‘Meso-America as a Linguistic Area’, en Language, núm. 62, 1986, pp. 530-570.

Cárceres, Pedro de, ‘Arte de la lengua othomí (siglo XVI)’, en Nicolás León (ed.), Boletín del Instituto Bibliográfico Mexicano, núm. 6 [1580] 1905, pp. 38-155.

Carochi, Horacio, Diccionario de otomí, 1640 [Manuscrito 1497, Biblioteca Nacional de México].

Carrasco, Pedro, Los Otomíes. Cultura e historia prehispánica de los pueblos mesoamericanos de habla otomiana, México, UNAM, 1950.

Censo General de Población y Vivienda 1980, México, INEGI, 1984.

Contreras García, Irma, Bibliografía sobre la castellanización de los grupos indígenas de la Répública Mexicana (siglos XVI al XX), 2 vols., México, UNAM, 1985-1986.

Coseriu, Eugenio, ‘Lo que se dice de Hervás’, en Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach, vol. 3, Oviedo: Universidad de Oviedo, 1978, pp. 35-58.

Diccionario Otomí-Castellano, Ixmiquilpan: Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital, 1956-1972.

Ecker, Lawrence, ‘Compendio de gramática otomí’, en Anales del INAH, núm. 4 (32), 1952, pp. 121-174.

Greenberg, Joseph H, Language in the Americas, Stanford: Stanford University Press, 1987.

Grijalva, Juan de, Crónica de la orden de N.P.S. Agustín, 1624.

Guerrero Galván, Alonso, ‘El Códice Martín del Toro. De la oralidad y la escritura: Una perspectiva otomí (siglo XV-XVII)’, México, ENAH, tesis de Licenciatura, 2002.

Guzmán Betancourt, Ignacio, ‘El otomí, ¿lengua bárbara?’, en Rosa Brambila Paz (coord.), Episodios novohispanos de la historia otomí, Toluca, Instituto Cultural Mexiquense/Universidad Autónoma del Estado de México, 2002, pp. 15-45.

Haedo, Francisco, Gramática de la lengua otomí y método para confesar a los indios en ella, México, 1731.

Hamel, Rainer E., ‘El contexto sociolingüístico de la enseñanza y adquisición del español en escuelas indígenas bilingües en el Valle del Mezquital’, en Estudios de Lingüística Aplicada, número especial, 1983, pp. 37-104.

Hamel, Rainer E. y María Teresa Sierra, ‘Diglosia y conflicto intercultural: ¿la lucha por un concepto o la danza de los significantes?’, en Boletín de Antropología Americana, núm. 8, 1983, pp. 89-110.

Hamel, Rainer E., Sprachenkonflikt und Sprachverdrängung: die zweisprachige Kommunikationspraxis der Otomí-Indianer in Mexico, Bern et al., Lang, 1988.

Hensey, Fritz G., ‘Otomi Phonology and the Spelling Reform with Reference to Learning Problems’, en IJAL, núm. 38, 1972, pp. 93-95.

Herrera, Antonio de, Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra-firme del mar Océano, (editado con notas de Ángel

Sobre el autor

Klaus Zimmermann

Universidad de Bremen, Alemania.

Citas

- Wulf Oesterreicher y Roland Schmidt-Riese, ‘Amerikanische sprachenvielfalt und europäische Grammatiktradition: Missionarslinguistik im Epochenumbruch der Frühen Neuzeit’, en Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 1999. [↩]

- Hanns Prem y Berthold Riese, ‘Autochthonous american writing systems: the aztec and maya examples’, en F. Coulmas y K. Ehlich (eds.), Writing in Focus, 1983. [↩]

- Manuel Alvarado (ed.), Códice de Huichapan I. Relato otomí del México prehispánico y colonial, 1976. [↩]

- Alonso Guerrero, ‘El códice Martín del Toro. De la oralidad y la escritura: una perspectiva otomí (siglo XV-XVII)’, 2002. [↩]

- Francisco de Miranda, Catecismo breve en lengua otomí, 1759. [↩]

- ‘Un alfabeto general en el que cada sonido existente en cualquier lengua tuviera su significante único y privativo, llenaría uno de los vacíos más importantes del análisis comparativo de las lenguas’, Wilhelm von Humboldt, ‘Untersuchungen über die amerikanischen Sprachen’, en Wilhelm von Humboldt, Gesammelte Schriften, vol. 5, 1906, p. 356. [↩]

- Término propuesto por José Luis Rivarola para referirse al nivel medial del asunto en vez del término escripturalización, consecuencia de la grafematización al nivel conceptual, es decir el desarrollo de un lenguaje escrito con sus recursos gramaticales y estilísticos específicos. [↩]

- Además, el otomí sufrió una larga historia de difamación como lengua ‘bárbara’ (Cf. Guzmán Betancourt, ‘El otomí, ¿lengua bárbara?, en Rosa Branbila Paz (coord.), Episodios novohispanos de la historia otomí, 2002). [↩]

- Antonio de Agreda, ‘Arte breve para prender con alguna facilidad la dificultosa lengua otomí: contiene algunas reglas, la doctrina, ministración de sacramento, un bocabulario y otras cosas curiosas’, 1770. [↩]

- Parece que se refiere al sonido schwa y que el concepto de diptongo lo aplica a la forma de la letra, es decir una vocal con diacríticos, ya que dice: ‘Tiene siete letras especiales que llaman diptongos æ, e, ê, ue, î, û, r’ (Antonio de Agreda, po.cit., 1770, p. 15). De hecho enumera ocho letras y se trata de nasales, los schwa y las abiertas. [↩]

- Klaus Zimmermann, ‘La descripción del otomí/hñahñu en la época colonial: lucha y éxito’, en Klaus Zimmerman (ed.), La descripción de las lenguas amerindias en la época colonia, 1997, p. 127). [↩]

- Wulf Oesterreicher y Roland Schmidt-Riese, op.cit., 1999, p. 90. [↩]

- Descritos por ejemplo por fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de la Nueva España, 1992. Cfr. López-Austin, ‘The research method of fray Bernardino de Sahagún: The questionnaires’, en Munro S. Edmonson (ed.), Sixteenth Century Mexico: the work of Sahagun, 1974. [↩]

- Wulf Oesterreicher y Roland Schmidt-Riese, op.cit., 1999. [↩]

- Idem. [↩]

- Pedro de Cárceres, ‘Arte de la lengua othomí (siglo XVI)’, en Boletín del Instituto Bibliográfico Mexicano, 1905. Parece que se ha perdido el manuscrito después de la edición. Así que disponemos actualmente sólo de la edición póstuma y de la primera página en facsímil. La primera página de la edición presenta bastantes errores de transcripción, por ello hay que dudar de la calidad de la edición general. [↩]

- Antonio de Herrera, Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar océano, 1947, vol. 6, p. 462. Una observación literalmente casi idéntica se encuentra en la obra de Crónica de la orden de N.P.S. Agustín, 1624, cap. XX. ‘la cortedad de los términos es tanta, que en cada uno hay muchas significaciones. De modo, que en decir un mismo vocablo alto abajo, aprisa o despacio, tiene diferente significación’. [↩]

- Luis Neve y Molina, Reglas de ortografía, diccionario y arte del idioma othomí: Breve instrucción para los principiantes, 1767, pp. 9 et.ss. [↩]

- Donald Sinclair y Kenneth L. Pike, ‘The tonemes of Mezquital Otomi’, en IJAL, 1948. [↩]

- Lorenzo Hervás y Panduro, Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas y numeración, división y clases de estas según la diversidad de sus idiomas y dialectos, 1800, vol. 1, p. 309. [↩]

- Antonio de Guadalupe Ramírez, Breve compendio de todo lo que se debe saber y entender el christiano, para poder lograr, ver, conocer y gozar de Dios Nuestro Señor en el cielo eternamente, 1785. [↩]

- Joaquín López Yepes, Catecismo y declaración de la doctrina cristiana en lengua otomí, con un vocabulario del mismo idioma, 1826; Francisco Pérez, Catecismo de la doctrina cristiana en lengua otomí, 1834. [↩]

- Antonio de Guadalupe Ramírez, op.cit., 1785. Las cursivas son mías. [↩]