La dinámica migratoria internacional de la posguerra, particularmente la de los últimos 25 años de este siglo, se define, entre otros factores, tanto por el gran volumen que ha alcanzado -en 1993 el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) estimaba en 100 millones la cifra de migrantes internacionales en todo el mundo-,1 como por la diversidad de corrientes migratorias que ocurren.

Los movimientos de población internacional se debieron a diversas razones: de carácter económico, de persecución política, étnica o religiosa, por desastres ecológicos (hambruna, sequía, inundaciones, etcétera), por motivos de salud y de tranquilidad emocional, y algunos, incluso, por el simple deseo de aventura.

El perfil ocupacional y educativo de los migrantes presenta también una amplia variedad, lo mismo sucede con las naciones de origen y de destino. Pero este periodo se caracteriza, sobre todo, por el nuevo rumbo que asumen las migraciones, especialmente las que surgen como consecuencia de motivos económicos.

Mientras que la mayor parte de los traslados poblacionales anteriores al segundo conflicto bélico mundial corren desde las sociedades tecnológicamente más avanzadas hacia las menos desarrolladas, en la segunda mitad del siglo, la inmensa mayoría de los migrantes se mudan de las sociedades menos desarrolladas hacia los países industrializados y con mayores índices de bienestar económico y social. Este cambio de ruta en el proceso migratorio mundial está muy emparentado con otros dos procesos: el desigual crecimiento demográfico y la asimetría del desarrollo económico en el mundo.

El presente escrito tiene por objeto estudiar la compleja dinámica que muestra la migración internacional en la segunda mitad del siglo XX, señalar que factores han intervenido en la nueva dirección del fenómeno, y exponer las principales corrientes migratorias que definen el escenario mundial de la posguerra. Por una razón central: las corrientes migratorias que tocan el territorio mexicano en este periodo están dentro de la problemática migratoria que ocurre en el mundo, lo mismo que con los procesos económicos, sociales y políticos que les son consustanciales.

México se ha distinguido no sólo por ser un importante expulsor de migrantes hacia Estados Unidos, sino por ser un país de tránsito para los migrantes procedentes del sur del continente y de otras latitudes que desean arribar a Estados Unidos. Y a pesar de que no es una nación de inmigrantes, y que difícilmente lo será en un futuro mediato, como nación políticamente independiente ha recibido a distintos tipos y grupos de inmigrantes, los que si bien no han destacado por su número, sí por su exitosa incorporación a la vida socioeconómica, política y cultural del país.2

En este periodo de estudio, los migrantes que ingresan a México por vía legal o clandestina no son ajenos a los factores que motivan los traslados de población en el terreno internacional, y que a continuación se exponen.

De la pobreza al bienestar

En 1993, el FNUAP calculaba que 63 millones de personas habían salido de sus respectivos países de origen en busca de mejores oportunidades de vida: 17 millones por motivos de persecución política, y 20 millones habían huido de situaciones de violencia, sequía o destrucción de ambiente.3

Tales cifras, con ciertas variantes, son confirmadas por Bob Sutclife en un artículo relativo al tema en el que anota los siguientes datos:

Más de 100 millones de personas en el mundo viven hoy en países de los cuales no son ciudadanos. Cuando menos 40 millones de migrantes se han trasladado recientemente de sur a norte, principalmente en busca de trabajo; otros 20 millones son refugiados internacionales; y 23 millones son desplazados en sus propios países. Juntos suman al menos 2 por ciento de la población mundial y el número va en aumento.4

Sin duda, la corriente migratoria más cuantiosa de todas las que se realizan en la segunda mitad del presente siglo es la llamada migración “sur-norte”. Con este término, que nada tiene que ver con las fronteras geográficas, se ha designado al proceso migratorio que se realiza desde las naciones pobres o con menor desarrollo económico hacia los países capitalistas industrializados, o de las regiones más necesitadas hacia las zonas económicamente más prósperas.

La mayoría de los estudios referentes al tema responsabilizan al acelerado crecimiento demográfico de los países africanos, latinoamericanos y asiáticos durante el periodo de la posguerra, como el factor más importante de la migración sur-norte.

En efecto, el crecimiento de la población mundial no ha sido igual. Mientras los países desarrollados han registrado bajas tasas de natalidad (una tasa de aumento anual del 1.28 por ciento en el lustro 1950-1955, de 0.90 por ciento en el de 1965-1970 y de 0.54 por ciento en 1985-1990), los llamados países en vías de desarrollo han experimentado altas tasas de natalidad (de 2.04, de 2.54 y de 2.11 por ciento, en los mismos periodos).5

Asimismo, la distribución de la población en el mundo ha sido completamente desigual. Para 1990, de 5 mil 292 millones de habitantes en todo el planeta, 22.8 por ciento pertenecía a los países desarrollados y 77.2 por ciento a las naciones con menor desarrollo económico.6

Al mismo tiempo que la tasa de mortalidad experimenta una tendencia a la baja en los países con menor desarrollo económico, como consecuencia del desarrollo y extensión de la medicina y de las prácticas sanitarias -especialmente de la inmunización y los antibióticos-, y de una mayor urbanización, la de natalidad registra una tendencia a la alza. La combinación de ambas variables ocasiona la explosión demográfica en estos países.

Sin duda, el acelerado crecimiento poblacional de los países Africanos, latinoamericanos y asiáticos ha ocasionado problemas a su economía, al incrementarse la demanda de recursos materiales y de servicios sociales, lo cual ha incidido en la migración internacional. Sin embargo, más que el aumento poblacional, los principales factores que han empujado a millones de personas nativas de estos países a emigrar hacia los industrializados, han sido la pobreza, la miseria, el desempleo y subempleo creciente, los bajos salarios, es decir, la falta de recursos materiales para sobrevivir. Problemática ligada al desigual desarrollo del proceso económico internacional.

La prosperidad generada por el sistema capitalista en las dos décadas posteriores al término de la segunda guerra mundial, no fue, de ninguna manera, un proceso homogéneo. Del desarrollo quedan rezagados los países Africanos, buena parte de los latinoamericanos y algunos asiáticos; en síntesis, la mayor parte de los países del llamado Tercer Mundo.7

Si bien es cierto que la bonanza capitalista internacional influyó en la reorganización de la agricultura, en el aumento de la producción industrial y en la extensión de los servicios en casi todos estos países en vías de desarrollo, y que varios de ellos poseen regiones sumamente prósperas, en su gran mayoría, éstos han estado muy lejos de alcanzar los índices de crecimiento económico y de bienestar de las naciones capitalistas industrializadas.8 En su lugar, los caracteriza una grave desigualdad en el ingreso. A este problema endémico se suman otros, tales como: el incremento demográfico y la concentración poblacional en las regiones y ciudades donde se realizan las actividades productivas, la persistente emigración de la mano de obra del campo a la ciudad. Problemas que han contribuido a aumentar las filas del ejército industrial de reserva y los cinturones de miseria y de pobreza que se localizan en la mayor parte de las ciudades “más prósperas” de África, América Latina y Asia.

El desempleo ha repercutido en el crecimiento del sector urbano informal, es decir, en el mejor de los casos, muchos migrantes o desempleados han mejorado un poco su situación económica mediante la microempresa y el comercio ambulante y, en el peor de ellos, al dedicarse a la prostitución y el tráfico de drogas.

Es así que dificultades de orden ecológico como la falta de tierras de cultivo, la erosión de los bosques, el incremento de la contaminación ambiental y marina, los desastres naturales (sequías, terremotos, inundaciones, explosiones), sin descuidar, por supuesto, los de orden político (guerras civiles, golpes de Estado, conflictos religiosos y étnicos), han contribuido a dañar, todavía más, la débil economía de los países del sur.

En fin, la falta de simetría que distingue al desarrollo del capitalismo industrial y financiero ha sido el factor detonador del cambio de rumbo de las migraciones económicas, las cuales no son más que una expresión de dicho proceso. El destino de las migraciones durante la posguerra, particularmente a partir de los años sesenta, es Europa occidental, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelandia y, por supuesto, Estados Unidos. Varios datos ilustran este proceso.

De acuerdo con un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras en 1960, en los países industrializados de Europa Occidental y Septentrional, América del Norte y Oceanía, vivían 3 millones 200 mil inmigrantes procedentes de África, Asia (excluido Japón) y América Latina, para 1974, en tan sólo un poco más de una década, tal cifra aumenta a 9 millones 500 mil.9

Las cifras consignadas, por la misma fuente, para Estados Unidos son un ejemplo del aumento de la migración sur-norte. Entre 1950 y 1975, 2 millones 500 mil inmigrantes originarios de América Latina (excepto los puertorriqueños) residían permanentemente en Estados Unidos de América, y más de un millón eran de Asia.10

Estos datos, sin embargo, se pueden quedar cortos, ya que no incluyen a la inmigración ilegal, mucho más voluminosa y que no se considera en los registros oficiales. En 1976, el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos estimaba entre 6 y 8 millones el número de inmigrantes ilegales en el país.

Según informes de ONU a partir de 1986, año en el que entra en vigor la Ley sobre Reforma y Control de la Inmigración, cerca de 3 millones de migrantes indocumentados solicitaron su legalización.11 De acuerdo con Mónica Verea Campos, en 1989, el Informe trianual comprensivo del presidente [de Estados Unidos] sobre inmigración, consideraba que entre un millón 700 mil y dos millones de indocumentados permanecían en esa nación después de los programas de legalización contraídos en la Ley Simpson-Rodino, de los cuales, cerca de un millón 200 mil eran mexicanos.12

Otras fuentes registran cifras más altas. En 1991, Margarita Nolasco, por ejemplo, publica en el suplemento Los Emigrantes del periódico La Jornada, que casi 7 millones de mexicanos están relacionados con el trabajo asalariado en Estados Unidos, de los cuales: 600 mil residen legalmente, 3 millones 600 mil son indocumentados y 2 millones 700 mil son trabajadores temporales. La autora agrega que el envío de remesas de estos trabajadores mexicanos a México es un poco más del mil 800 millones de dólares anuales,

así pues, en total los trabajadores mexicanos introducen al país más de mil 800 millones de dólares al año, esto es, tanto lo que queda al país por turismo. En términos de comercio exterior representarían el tercer o cuarto rubro productivo, después de petróleo, las autopartes y el turismo.13

Estos datos destacan la importancia de la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos, la que dista mucho por disminuir, más bien, ha tendido a crecer en los últimos años. Según Francisco Alba, hoy día se calcula en 18 millones a la población de origen mexicano que reside en Estados Unidos. Una parte de ésta, 10 millones, es sólo de ascendencia mexicana, y la otra, 8 millones, se compone de ciudadanos mexicanos. La mayoría de estos últimos residen de manera legal (5 millones), y sólo 2 millones son indocumentados. Puesto que en Estados Unidos los residentes tienen derecho a llevar a sus familiares, esta situación multiplicará en un futuro nada lejano la emigración de mexicanos a ese país, lo cual ejercerá no sólo una fuerte presión migratoria, sino también laboral.14

De emisores a receptores

A diferencia de Estados Unidos, país que históricamente se ha caracterizado por ser un receptor de inmigrantes, el continente europeo, que hasta la primera mitad de este siglo se había distinguido por ser una zona de emigración, a partir de la década de los sesenta se convierte en una región de inmigración procedente de África, Asia y América Latina. Este cambio está en correspondencia con el proceso de reconstrucción de la economía, la expansión y desarrollo industrial experimentado por la mayor parte de los países europeos desde el fin de la segunda guerra mundial, además por los mayores índices de bienestar alcanzado por dichas sociedades.

Uno de los factores que intervienen en la prosperidad del capitalismo internacional en los años cincuenta y parte de los sesenta, particularmente en el rápido crecimiento de la economía de Alemania Occidental, Italia y del Japón, es la existencia de una abundante reserva de mano de obra en estos países. Al respecto, Ernest Mandel plantea lo siguiente:

En Italia, el subdesarrollo del Mezzo Giorno ha convertido al sur de Italia en una vasta reserva de oferta de trabajo para el norte; en Japón fue la combinación de un sector industrial moderno y un sector arcaico (tradicional) que proporciona al primero amplias reservas de fuerza de trabajo; y en Alemania Occidental tuvo lugar un flujo de más de 10 millones de refugiados. En segundo lugar, existía un inmenso fondo de conocimientos e innovaciones tecnológicas desarrollados durante la década anterior, en los países anglosajones, que ofrecía muchas posibilidades para un aumento muy acelerado de la productividad.15

En efecto, la demanda de mano de obra fue suministrada en la década de los cincuenta, por los países de Europa Meridional,16 cuyo crecimiento económico era aún incapaz de absorber a la totalidad de su fuerza de trabajo. Ésta se vio atraída por la expansión industrial que experimentaban los países de Europa Occidental y Septentrional.17 De acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas, mientras Europa occidental registraba una inmigración neta de 3 millones 700 mil personas en 1950-1960, 4 millones 900 mil en 1960-1970 y 2 millones 200 mil en 1970-1974, la región meridional de este continente vivió pérdidas migratorias de 3 millones 500 mil, 3 millones 700 mil y 1 millón 100 mil, en los mismos periodos.18

De carácter intracontinental, el proceso migratorio europeo desde el decenio de 1960, se convirtió en un fenómeno intercontinental. Algunos ejemplos ilustran este proceso.

Para 1964, en la República Federal de Alemania (RFA) los italianos constituyen el grupo más numeroso de inmigrantes (27.1 por ciento del total), siguen los originarios de España (16.8 por ciento) y los griegos (el 16.7 por ciento). En cambio, 10 años después, la mayor parte de la inmigración procede de Turquía y de Yugoslavia. De un millón y medio aproximado de inmigrantes en 1974, el 39.2 por ciento es de origen turco y el 19.1 por ciento yugoslavo. En esa fecha, los italianos, antes el grupo mayoritario de inmigrantes, sólo representaban el 6.2 por ciento.19

Una situación similar a la RFA registran los demás países europeos receptores de inmigrantes. De este modo, el principal grupo de inmigrantes en Francia (excluidos los argelinos) en la década de 1950, es el italiano (el 68 por ciento de un total de 363 mil). En los primeros años de la década de los sesenta, el grupo inmigratorio más numeroso en el país galo ya no es el italiano, sino el español (el 50 por ciento de 715 mil inmigrantes en 1964). Sin embargo, a finales de esa década, la inmigración en Francia presenta un componente étnico más diversificado: aumenta el número de portugueses, marroquíes, yugoslavos, tunecinos y turcos, y disminuye la inmigración italiana y española.20

Inglaterra es otro importante receptor de inmigrantes durante el periodo de la posguerra. En este país la inmigración proviene, particularmente, de sus exdominios coloniales. En 1971, por ejemplo, de un millón 200 mil inmigrantes, el 40 por ciento había nacido en Bangladesh, India o Pakistán, y el 26 por ciento en las Antillas Británicas o Indias occidentales; el resto era originario de África y otros países.

Si hasta finales de los años sesenta los países de Europa Meridional son importantes expulsores de mano de obra, a partir de los setenta, Italia, y en menor medida España y Grecia, se convierten en importadores de mano de obra en la medida que su economía experimenta un importante crecimiento. En la siguiente década, el volumen de trabajadores indocumentados aumentó en dichos países.

Por su posición geográfica, España ha sido la puerta de entrada para los inmigrantes magrebíes seducidos por el desarrollo económico de Europa. Buena parte de ellos se dirigen a distintos países europeos, pero muchos otros se asentaron en territorio español. En las últimas décadas, España se ha convertido en un lugar de tránsito y de un asentamiento para miles de inmigrantes. Acerca de esta tendencia Bernabé López García menciona:

Los inmigrantes magrebiés asentados en Europa se han multiplicado por cinco entre 1960 y 1989, pasando de apenas 400 mil a más de 2 millones […] Durante todos estos años, España ha sido un país de tránsito. En las vacaciones estivales o para la fiesta del Cordero -otros al fin de mes de Ramadán- caravanas de decenas de miles de vehículos se sumaban, visiblemente identificables, a las operaciones de tráfico de las carreteras españolas […] Al mismo tiempo, tradicionalmente un país generador de emigrantes, ha pasado a convertirse en país receptor de inmigrantes. Durante la última década, la población extranjera residente legalmente en España se ha duplicado. Pero la de origen africano se ha multiplicado por cinco en sus cifras oficiales, indicando la realidad de unos asentamientos progresivos en nuestras comunidades más inmediatas por el sur.21

La creciente demanda de mano de obra inmigrante que tiene lugar entre 1950 y 1970 en los países industrializados de Europa, baja en la segunda mitad de la década de los setenta. La recesión y el desempleo que afecta a todas las economías capitalistas en estos años, define la reducción de dicha demanda.

A partir de 1973-1974, los países europeos comienzan a aplicar una serie de medidas tendientes a restringir la entrada de inmigrantes procedentes de países con menor crecimiento económico, y a seleccionarlos, por lo que optan sólo por los siguientes tipos: los altamente calificados, los que traen capital consigo y los refugiados políticos.

Este tipo de medidas también son adoptadas por otros países industrializados, como Estados Unidos, Canadá, Japón, los cuales impondrán severos controles para la admisión de inmigrantes. Éstos pasarán a ser, una vez más, el chivo expiatorio de la recesión y las dificultades económicas por las que atraviesan los países capitalistas avanzados en los setenta. Sobre los inmigrantes recaerá la culpa del desempleo no sólo en dichos países capitalistas,22 sino en cualquier región del mundo en donde existan dificultades económicas.

El discurso antiinmigratorio también ha responsabilizado a los inmigrantes y a sus familias de la falta o insuficiente satisfacción de servicios en materia educativa, habitacional, médica, asistencial.

Aunque la mano de obra inmigrante ha ejercido una fuerte presión sobre la dotación de servicios en todos los países en donde tiene lugar tal proceso, lo paradójico es que esta población ha sido la menos beneficiada por la seguridad social. Tradicionalmente han carecido de todo tipo de derechos, desde el derecho de transitar libremente de un país a otro, a la residencia legal, a la ciudadanía, hasta la ausencia de derecho a no ser detenido de manera arbitraria, a poder hablar y ser escuchado, sin incluir los derechos políticos. Los inmigrantes han tropezado con serios obstáculos para tener empleos mejor remunerados, viviendas decorosas, educación para sus hijos, atención médica. En general han estado excluidos de las bondades de la seguridad social muy avanzada y ampliamente extendida en los países desarrollados.23

Tal panorama ha intervenido en la falta de integración social, política y cultural con la sociedad receptora, y en su lugar han tendido a formar comunidades separadas, espacios que en la mayoría de los casos se caracterizan por la marginación económica y social de sus habitantes y por la segregación racial de la cual son objeto, y en los que, al mismo tiempo, recrean y reproducen las pautas culturales y costumbres de su sociedad de origen. Acerca de este aspecto, Carlos Giménez Romero dice lo siguiente:

En el gueto, el inmigrante desarrolla su espacio cultural propio, digamos que el gueto opera como un refugio étnico o cultural en donde de alguna manera los individuos “en proceso de aculturación” pueden reafirmar su identidad. Pero el gueto no constituye una mera y simple reproducción de su cultura de origen: el gueto como hibridación cultural entre dos mundos, desarrolla su propia dinámica. A veces se usa como plataforma de reivindicaciones, otras como un ámbito libre del control de la sociedad exterior.24

El mismo autor añade que los guetos o estas comunidades diferenciadas no son sinónimo de “igualitarismo en la pobreza […] existe una doble estratificación: intraétnica e interétnica. Hay violencia intergrupal, y del gueto a menudo procede violencia”.25

La presencia de estos barrios, guetos o comunidades de “pobres” con modos de vida y patrones culturales diferentes a las de las sociedades nativas, ha exacerbado, sobre todo en los últimos años, los sentimientos antiextranjeros de ciertos grupos. En algunos contextos europeos, lo mismo que en Estados Unidos, la mano de obra inmigrante ha sido acusada de todo tipo de males sociales y atacada físicamente.

En la década de los noventa, algunos países han comenzado a reconocer o a conceder ciertos derechos a los inmigrantes, particularmente en el ámbito de la nacionalidad otorgada a sus hijos.26 Sin embargo, la concesión de derechos y de beneficios sociales a los inmigrantes, sobre todo a los procedentes de África y Asia en Europa, o a los latinoamericanos y asiáticos en Estados Unidos, sigue siendo muy limitada. En 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familias, pero hasta ahora, han sido muy pocos países los que la han ratificado o adherido a ella.

Legales e ilegales

Las barreras a la inmigración desde el decenio de 1970, ha dificultado, pero no ha impedido, el persistente flujo migratorio desde los países o las regiones menos desarrolladas o más pobres del mundo hacia los países capitalistas industrializados, sólo que ahora por medio de la reunificación familiar y la búsqueda de asilo. Éstas han sido, en las últimas décadas, las vías autorizadas para ingresar legalmente a estos países.

En algunas naciones en donde se admiten inmigrantes con carácter permanente, la entrada de familiares, en ocasiones, no se limita a los cónyuges e hijos. En otros, en donde los trabajadores migratorios han adquirido la residencia a largo plazo, sólo se admite a los cónyuges e hijos menores. Pero, en los países que admiten temporalmente a inmigrantes, la reunificación familiar no está autorizada, en especial si se trata de trabajadores no calificados y con salarios mal remunerados.

La búsqueda o solicitud de asilo ha sido otra forma utilizada por los migrantes para ingresar legalmente a los países desarrollados. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas estima que el número de solicitudes de asilo, presentadas en los países de Europa con economía de mercado, aumentó de 65 mil en 1983 a 314 mil en 1989, y que la cantidad de solicitudes de asilo tal vez haya llegado a su nivel máximo en 1992, cuando se presentaron 693 mil casos.27

La fuente no registra la misma información para Estados Unidos y otros países industrializados, sólo consigna que entre 1978 y 1984, este país autorizó la residencia legal de más de medio millón de refugiados. Tampoco indica el número de solicitudes autorizadas en los países europeos. Aunque la solicitud de asilo es uno de los caminos utilizados para ingresar legalmente a un país, constituye la vía más plena de obstáculos. Con frecuencia, los gobiernos de los países de acogida aducen que se trata, más bien, de migrantes económicos que fraudulentamente pasan como migrantes políticos y que no reúnen los requisitos indispensables para ser considerados como tales. Por cierto, este tipo de argumentos fue utilizado por el gobierno mexicano ante la migración centroamericana a México en la década de los ochenta.

Alrededor del decenio de 1970, migrantes procedentes de distintos países de la región centroamericana, ligados a motivos de carácter económico, ingresaban a México o cruzaban el territorio mexicano rumbo a Estados Unidos. Su estancia en el país era transitoria o, en el mejor de los casos, temporal. Esta corriente migratoria que hasta esas fechas no era numerosa ni definitiva, se convirtió, a partir de los primeros años de la década de los ochenta, en un flujo masivo y permanente. En 1986 se estimaba en más de 300 mil el número de centroamericanos que vivían fuera de su países, en América Central y México, y en 500 mil la cifra de los que hasta ese año habían utilizado el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos.28

El conflicto sociopolítico que afecta a varios países de esa región y el deterioro económico que trae consigo, motiva el éxodo centroamericano de los ochenta.

Aunque, durante el siglo XX habían llegado a México diversos tipos de migrantes centroamericanos -mano de obra guatemalteca contratada por las fincas cafetaleras de la región del Soconusco, en el estado de Chiapas; salvadoreños en camino hacia Estados Unidos; estudiantes, profesionistas y líderes políticos en la Ciudad de México-, a finales de los setenta y principios de los ochenta, esta migración se caracteriza por su distinta procedencia geográfica y por su origen social diverso. Buena parte proviene del medio rural: pequeños propietarios, jornaleros agrícolas, trabajadores migrantes, muchos de ellos indígenas; otros, del medio urbano: obreros, subempleados, estudiantes, militantes y líderes sindicales y políticos.29

De todos los flujos de migrantes centroamericanos, el de los refugiados guatemaltecos a la frontera sur del país es el que más atrajo la atención del gobierno mexicano y de distintos grupos de la sociedad nacional. No sólo porque se trataba de una migración voluminosa, sino porque su llegada coincidía con una situación de crisis económica en el país.

En la década de los ochenta, esta migración generó una serie de debates, tanto al interior del grupo gobernante como fuera de él. Mientras algunos grupos de la sociedad mexicana (las asociaciones empresariales y algunos grupos conservadores) consideraban que se trataba de izquierdistas, de guerrilleros cuya presencia en el sureño estado de Chiapas agravaría más la ya de por sí tensión social, prevaleciente en ese estado. Para otros, la presencia de estos migrantes aumentaría la demanda de empleo, ocupación, servicios educativos y de salud difíciles de satisfacer en circunstancias de crisis económica (así opinaban las autoridades locales y varios funcionarios de la administración nacional).

Algunos otros, en cambio, los aceptaban y ayudaban: la Iglesia católica, las iglesias evangélicas, grupos de feligreses cristianos, organizaciones no gubernamentales e, incluso, varios empresarios, estos últimos consideraban que los centroamericanos constituían una mano de obra dócil y muy barata.

Del mismo modo, funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores planteaban que se trataba de un fenómeno inevitable, y en tanto no se resolviera la situación política en su país, debían ser admitidos como refugiados, congruentemente con la política de asilo mexicana. Otros, por el contrario, opinaban que se trataba de una migración por motivos económicos, cuya presencia tendría efectos negativos ante la difícil situación económica que encaraba el país. Por lo tanto, había que controlar su ingreso, y sólo otorgar asilo a quienes así lo comprobaran. Esta última posición, avalada por la Dirección de Asuntos Migratorios de la Secretaría de Gobernación, fue la que predominó en la década de los ochenta y obstaculizó el asentamiento de los refugiados guatemaltecos y de otros grupos de centroamericanos en el país.

Por esos años, la legislación inmigratoria de México sólo reconocía la categoría de asilado y, en opinión de las autoridades de la Secretaría de Gobernación, muy pocos centroamericanos cumplían con los requisitos establecidos para ser considerados como tales. Es decir, no se trataba de perseguidos políticos en sentido estricto, sino, en el mejor de los casos, de refugiados; categoría que aún no era contemplada por la leyes inmigratorias de México. Sobre este tema, un artículo publicado en la revista Refugiados anota lo siguiente:

La tradición de asilo latinoamericana fue puesta a prueba una vez más en la década de los ochenta con la emigración centroamericana. La conceptualización del asilado como alguien proveniente de sectores urbanos, generalmente de buena formación intelectual, impregnó, en un comienzo, el tratamiento del problema. Para algunos sectores resultaba sorprendente considerar que los pobres campesinos, muchos de ellos indígenas, que por miles comenzaban a cruzar las fronteras con sus familias y sus escasas pertenencias, eran merecedores de asilo.30

En efecto, la migración guatemalteca que llegaba a la frontera sur del país se constituía de familias enteras de campesinos, mayoritariamente indígenas, que ante la violencia y represión desatada sobre la población civil por el gobierno militar de Guatemala en los primeros años del decenio de los ochenta, se vieron forzadas a emigrar de su país ya que su vida, libertad o seguridad se hallaba amenazada. Una situación similar afectaba a otros grupos de centroamericanos en México.

En 1986, el gobierno mexicano sólo reconoció como refugiados -de facto, ya que jurídicamente no existía esa categoría migratoria-, a un poco más de 40 mil guatemaltecos, de una población estimada entre 100 mil a 200 mil personas.31 El resto tuvo que buscar otras posibilidades: reemigrar hacia Estados Unidos, vivir en México bajo otras características migratorias, distintas a las de asilado e inmigrante, o bien, establecerse de manera clandestina. Esta última situación, por ejemplo, selló la estancia de los salvadoreños en el país. Ellos no tuvieron mejor suerte que los guatemaltecos.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), en 1983 vivían en México 120 mil salvadoreños, pero algunas organizaciones no gubernamentales de ayuda a refugiados calcularon que eran 250 mil, sin contar a los que utilizaban el territorio mexicano como vía de tránsito hacia Estados Unidos.32 La falta de documentos migratorios los expuso a extorsiones por parte de empleados de Migración o de elementos de seguridad pública, así como vivir un sin fin de penalidades. En un artículo relativo a dicha migración, Blanche Petrich anota que de acuerdo a un estudio elaborado por profesionistas que apoyaban a los refugiados salvadoreños en la Ciudad de México:

Luego de haber logrado llegar al Distrito Federal el refugiado se enfrenta al problema de encontrar habitación. Carecen de documentos para conseguir un aval y rentar un departamento. Miles de ellos se asientan en zonas marginales, donde se sumergen en el más completo anonimato, como medio de protección.33

En efecto, esta situación caracterizó a la inmensa mayoría de salvadoreños en México, por lo menos, hasta la firma de los acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno de El Salvador en 1992.34 A partir de esta fecha, muchos de los que llegaron a México por motivos de persecución política o porque su seguridad estaba amenazada por la violencia que prevalecía en su país en el decenio de 1980, retornaron a El Salvador. Otros, los menos, decidieron radicar definitivamente en México. En la década de los noventa, sin embargo, nuevos migrantes procedentes de la región centroamericana cruzaron tierras mexicanas rumbo a Estados Unidos, en su mayoría de manera ilegal.

Por otro lado, en los últimos años, un argumento al que han recurrido miles de personas para ser admitidas en otros países, particularmente en los europeos, ha sido su antecedente étnico, factor que les ha dado derecho a la ciudadanía, siempre y cuando compartan el mismo origen étnico del país receptor. Éste ha sido el caso de los alemanes.

Distintas fuentes de las Naciones Unidas han estimado entre un millón y un millón y medio35 el número de alemanes de origen que 1990 habían ingresado a Alemania Occidental (procedentes de la Unión Soviética, Polonia, Rumania y la ex Alemania Democrática). Sin embargo, en un artículo publicado en la revista International Migration Review, Klaus Manfrass, anota para el mismo año, la cifra de 2 millones 400 mil alemanes de origen (incluyendo a sus descendientes) en la RFA.36

Francia, España, Italia y Grecia son otros de los países que han tomado en cuenta el ascendiente étnico de los inmigrantes para concederles la ciudadanía. Aunque, mediante el origen étnico, la búsqueda de asilo y la reunificación familiar miles de personas inmigraron a los países altamente industrializados, dichas vías son aún limitadas. Las personas que no cumplen con alguna de estas características no les queda más remedio que utilizar la clandestinidad para poder establecerse en alguna de esas naciones.

Ante la creciente desigualdad económica, social y política en el mundo y la progresiva aplicación de medidas antiinmigratorias en casi todos los países, tanto en los desarrollados como en los que no lo son, la migración indocumentada o clandestina se ha multiplicado en los últimos años, y a la fecha parece no tener solución. Y es que como dice Paul Kennedy:

Ni la Ley de Inmigración y Naturalización de 1996 en Estados Unidos ni las leyes de la Comunidad Europea que permiten la migración interna y la residencia de los migrantes entre los países miembros, ni otra serie de medidas antiinmigratorias establecidas por los países desarrollados desde 1970, disminuirán la inmigración ilegal. En la actualidad hay cerca de 15 millones de hombres, mujeres y niños en Europa Central y el sudeste asiático viviendo en campamentos a la espera de poder ir a algún sitio. Aunque ellos y los que ya están en camino vía México y Turquía pueden encontrar obstáculos, muchos lo están logrando. A menudo son ayudados y cobijados por parientes que ya han hecho el viaje. Y, como veremos, están cada vez más estimulados por la revolución de la información, lo cual significa que la gente ahora, aunque sea muy pobre, sabe cómo se vive en otras partes del mundo y pretende llegar hasta allí por tierra, mar o aire.37

Los deseados

A diferencia de la nula aceptación en casi todos los países del orbe respecto a la migración de mano de obra, la de trabajadores altamente calificados o especializados es bien recibida en estos. Desde la década de los setenta este tipo de traslados han aumentado. Así lo ilustran algunas cifras: mientras en 1966 los trabajadores calificados representan en Estados Unidos 46 % del total de inmigrantes procedentes de países en desarrollo, para 1986 aumenta a 75 %. Del mismo modo, en tanto en 1966 los trabajadores calificados procedentes de Asia integran el 18 % de esta población (inmigrantes calificados), los de América Latina 25 y los de África 2 %; para 1986, los primeros suben al 49 %, los segundos bajan al 20 y los de África integran un 4 %.38 Porcentajes similares han sido consignados en Canadá.

En las últimas décadas, miles de personas altamente calificadas -médicos, ingenieros, científicos, investigadores, técnicos, maestros- nativas de países en desarrollo, han marchado hacia los países industrializados en busca de mayores posibilidades de éxito en el ámbito de su profesión, o en donde su talento suele ser mejor aprovechado, y sobre todo, más remunerado. Los países subdesarrollados han sufrido pérdidas por la emigración de este personal formado, capacitado o entrenado, pues con ello deja de retribuir a su país lo que se invirtió en su preparación. En un estudio publicado por el FNUAP se plantea que “según estimaciones del Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos, en 1971-1972, los países en desarrollo en conjunto, perdieron una inversión de 20 mil dólares en cada emigrante calificado, lo que equivale a un total de 646 millones de dólares. Parte de esto retorna a manera de remesas, pero no a escala suficiente para compensar las pérdidas”.39

Acerca de la llamada “fuga de cerebros” de los países pobres a los ricos, la misma fuente anota que Filipinas, por ejemplo, perdió 12 por ciento de su personal calificado al emigrar éste en los años setenta hacia Estados Unidos, y que 17 por ciento de los emigrantes de Bangladesh entre 1976-1978 eran profesionistas capacitados.

África, añade el estudio, es el continente más afectado por este tipo de migración. Así dice:

En 1987, casi una tercera parte de su gente calificada se había marchado a Europa. Sudán perdió un alto porcentaje de trabajadores calificados: 17 % de sus médicos y dentistas, 20 % del personal docente de sus universidades, 30 % de sus ingenieros y 45 % de sus agrimensores tan sólo en 1978. Además de sustraer a las personas calificadas, esta emigración también reduce la capacidad de África de entrenar a una nueva generación de profesionales. Irónicamente esta tarea recae cada vez más sobre expertos extranjeros importados y extremadamente costosos, y en las actualidad hay casi 30 mil de ellos en África: muchos más que antes de la independencia, hace cuatro decenios.40

Los países industrializados, a su vez, se han beneficiado con el talento de los inmigrantes altamente calificados. Por consiguiente, este tipo de migración si es bien recibida e, incluso, alentada por países como Canadá, Japón y Australia. Entre 1960 y 1990, Estados Unidos y Canadá, en su conjunto, aceptaron a más de un millón de profesionistas y técnicos procedentes de países en vías de desarrollo, la mayor parte de Asia, como ya se ha dicho.41 Pero la migración de personal calificado o de trabajadores especializados no es una corriente que distinga exclusivamente a los países en desarrollo, es decir, no tiene lugar solamente desde Asia, África y América Latina hacia los países industrializados, también se realiza a la inversa y entre estos mismos países.

El acelerado desarrollo del capitalismo en el que ocupa un papel central la extensión de las corporaciones multinacionales, la ampliación de su campo de operaciones a casi todas las regiones del mundo, junto con la complejidad del sistema financiero internacional y los avances en el campo de la tecnología, de las telecomunicaciones, de la informática, ha entrañado el desplazamiento de técnicos especializados y de personal altamente calificado -profesionistas, técnicos, investigadores, empleados, administradores de empresas, ejecutivos-, de los países industrializados hacia distintas partes del mundo, en particular a los países tecnológica e industrialmente menos avanzados. Se trata de inmigrantes transitorios, ya que es política de las compañías transnacionales rotar o trasladar constantemente a sus empleados de un país a otro con el fin de que adquieran mayor pericia sobre el funcionamiento de la empresa, y que por lo mismo poco se identifican con el país receptor.

De esta manera y paradójicamente, los países asiáticos, latinoamericanos y africanos al mismo tiempo que son emisores de trabajadores especializados, son receptores de este tipo de migración, necesaria para su desarrollo industrial y tecnológico. Por supuesto, México no escapa a esta corriente migratoria, por el contrario, la mayoría de los extranjeros radicados legalmente en el país en la segunda mitad de este siglo XX, se inscriben en ella.

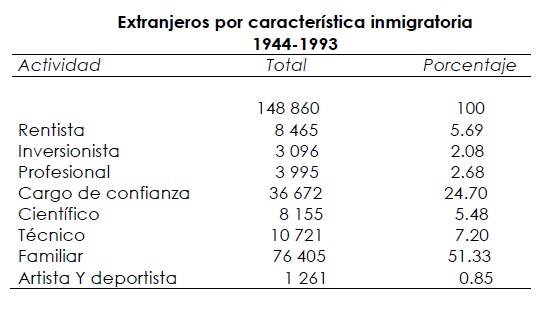

De acuerdo con información consignada por el Instituto Nacional de Migración (INM), el primer tipo de inmigrantes en México durante el periodo 1944-1993, corresponde a la característica de cargo de confianza, bajo la cual residen en México los extranjeros que ocupan puestos de dirección o de administración en empresas e instituciones ubicadas en nuestro país. Casi todos son empleados de alta dirección (gerentes, ejecutivos, administradores) de las filiales de empresas extranjeras en México, o bien, que han sido contratados por empresas e instituciones mexicanas.

A estos inmigrantes le siguen, en orden de importancia numérica, los rentistas, técnicos y científicos. Después están profesionistas, inversionistas y, por último, los clasificados como artistas y deportistas. Al inmigrar, en muchos de los casos, en compañía de sus cónyuges, hijos o parientes, dichos acompañantes repercuten en el alto número de extranjeros consignado en la categoría inmigratoria de “familiares”, equivalente a la mitad de los inmigrantes residentes en el país. Al respecto, véase el siguiente cuadro:

Fuente: Extranjeros registrados en México por característica migratoria, 1944-1993. México, Instituto Nacional de Migración, 1995. Versión Preliminar.

Fuente: Extranjeros registrados en México por característica migratoria, 1944-1993. México, Instituto Nacional de Migración, 1995. Versión Preliminar.

La información del INM permite inferir que la mayoría de los inmigrantes legales corresponden a esa amplia y distintiva migración de personal calificado o de trabajadores especializados que ha sido generada por la progresiva expansión y diversificación de las empresas transnacionales, el desarrollo de la tecnología, los avances logrados en el campo de las comunicaciones y los mayores vínculos comerciales y financieros entre los gobiernos.

Casi todos estos inmigrantes no se quedan definitivamente en México, su estancia es más bien de carácter transitorio o temporal, aspecto que distingue a la inmigración en el periodo.

Por tratarse de empleados, representantes, directivos o ejecutivos de filiales de empresas transnacionales, empresarios independientes o, sencillamente, por ser mano de obra calificada, permite suponer que desempeñan sus labores o funciones dentro de los sectores y ramas más modernos de la economía, así como en el campo de la investigación, de la docencia, de los deportes, de la cultura, de la recreación, es decir, en los ámbitos más modernos, educados y cultivados de la sociedad. Por supuesto, tal premisa no comprende al conjunto de la inmigración, pero si a la legalmente permitida. De tales características quedan fuera los inmigrantes con escasos recursos económicos, los trabajadores o mano de obra poco calificada, los que, por lo mismo, tienden a emplearse u ocuparse en labores menos productivas y remuneradas, tanto en el medio rural como en el urbano.

Aunque los países desarrollados son el principal destino de los trabajadores especializados, esta migración es común también entre los propios países en vías de desarrollo. Entre ellos existen notables diferencias en cuanto a su crecimiento económico, nivel de ingresos y bienestar social;42 en muchos se localizan regiones prósperas y se realizan actividades productivas o lucrativas. Por ejemplo, el auge de los países productores de petróleo del Golfo Pérsico, en la década de los setenta, requirió de mano de obra especializada, escasa en estos países. Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Libia en África del Norte, son algunos de los países que en ese decenio recibieron cifras considerables de trabajadores especializados.

Los distintos niveles de industrialización, de crecimiento económico y de bienestar social en los países en vías de desarrollo ha intervenido en la llegada de personal calificado a dichos países, y en el aumento del volumen migratorio intracontinental de África, Asia y América Latina.43 Del mismo modo, el término “Tercer Mundo” se ha convertido en una expresión obsoleta, ya que lo que está ocurriendo, plantea Paul Kennedy, es una creciente diferenciación entre estos países. El mismo autor señala que mientras las economías de Asia oriental en la década pasada “crecieron a una notable tasa media anual del 7.4 por ciento, las africanas y las latinoamericanas lo hicieron sólo en un 1.8 por ciento y un 1.7 por ciento, respectivamente, y dado que sus poblaciones aumentaron con mayor rapidez, el resultado neto fue que, en términos absolutos y relativos, retrocedieron”.44

Los jubilados: una migración norte-sur

Una corriente migratoria novedosa y singular que se presenta en la segunda mitad del siglo XX, la constituye, sin duda, la de las personas que por su edad, o por motivos de salud, están retiradas de las actividades productivas y que por los servicios prestados, perciben una pensión. Tales ingresos son, en buena parte de los casos, la base de su manutención. Dicha migración tiene su origen en los países desarrollados y está vinculada al enorme número de personas que llegan a la tercera edad en dichos países, como resultado de los bajos índices de natalidad y fecundidad, y a la vez, una mayor esperanza de vida (aproximadamente de 75 años), así como al aumento y extensión de las provisiones en materia de seguridad social para los ancianos.

Para muchas de estas personas, la jubilación es una meta deseada después de haber desempeñado un trabajo o actividad durante varios años, por lo que suelen vivir su vejez con tranquilidad y entusiasmo. Para otras, la jubilación implica una pérdida de posición, ya que por su edad o por motivos de salud, o impedimentos físicos, o accidentes en el trabajo, repentinamente dejan de ser personas productivas para la sociedad, de tal modo que sus habilidades y experiencias sobran y sus ingresos casi siempre disminuyen. En estos casos, el dejar de ser productivas y convertirse en pensionados representa un cambio de vida, difícil de sobrellevar.

Estos factores, en términos generales, han intervenido en la emigración de muchos pensionados de los países ricos hacia otros lugares del mundo. Este tipo de migrantes se interesa por desplazarse hacia países, cuyas condiciones climatológicas les permitan llevar una vida físicamente más saludable y emocionalmente más tranquila, ya que esta migración se compone de personas mayores de edad, muchos de ellos ya ancianos, que padecen dolencias o achaques propios de la vejez, mientras que otros están incapacitados físicamente.

Como a la mayoría de los jubilados les es difícil continuar con un nivel de vida confortable en sus sitios de origen, otra de las razones de su emigración consiste, precisamente, en llevar una vida económica más solvente. Éstos han sido los motivos de la inmigración de muchos pensionados o jubilados originarios de Estados Unidos en México, proceso que tiene lugar desde el decenio de los cincuenta.45

La migración de estas personas que no están en capacidad de integrarse al aparato productivo de su país de origen constituye un suceso novedoso en la historia migratoria internacional. Históricamente, las migraciones han ocurrido por diversos motivos: de trabajo, de reunificación familiar, razones políticas, causas étnicas o religiosas, desastres ecológicos, o simplemente para hacer fortuna. En su inmensa mayoría, los inmigrantes se han incorporado de distintas maneras al aparato productivo de los países receptores, o bien, a las actividades educativas, culturales, recreativas o políticas. Pero éste no ha sido el caso de los pensionados, por lo menos, de los radicados en México. Uno de los aspectos que caracteriza a este grupo inmigratorio de norteamericanos en el país, es el de ser, básicamente, consumidores.

La inmigración de norteamericanos ha sido permitida por el gobierno mexicano porque no ponen en riesgo la mano de obra nacional, ni la sustituyen en sus ocupaciones tradicionales. Por el contrario, cooperan con la economía del país al destinar una parte de sus ingresos para adquirir bienes y uso de servicios. Es decir, se trata de una migración no competitiva en el campo de la ocupación, y que, en cambio, reporta algún beneficio en el ámbito del consumo.

De este modo, los jubilados estadounidenses en México componen un fenómeno propio de las sociedades industrializadas, “las que paradójicamente al mismo tiempo que han avanzado notablemente en la protección de los ancianos y de otros individuos que no pueden incorporarse a la producción, los margina de algún modo de su dinámica social”.46

Entre asilados, refugiados e inmigrantes económicos

Al mismo tiempo que las llamadas migraciones voluntarias experimentan una marcada multiplicidad geográfica y étnica, y alcanzan cifras considerables, las migraciones forzosas aumentan, diversifican y prolongan en el periodo de estudio.

Según Aristide Zolberg, en el siglo XX estas migraciones han sido incluso superiores a las motivadas por la necesidad y las oportunidades económicas.47

Aunque tal afirmación no es del todo exacta ya que las migraciones de índole económica son más numerosas -de más de 100 millones de migrantes internacionales calculados para 1994, más de 60 millones son migrantes económicos-, lo cierto es que el número de refugiados en el mundo ha crecido significativamente, en particular en la década de los ochenta. De una cifra de 9 millones de refugiados estimada a nivel mundial en 1980, aumenta a más de 17 millones en 1990.48

Tradicionalmente, los móviles de las migraciones forzosas han sido, primordialmente, sucesos de orden político. En el siglo XX dos acontecimientos que originan el traslado de millones de personas a otros sitios de su misma patria, y a otros países, fueron las dos guerras mundiales.49

A estos traslados de población se suman, en la segunda mitad del siglo, los que ocasionan otros procesos y acontecimientos de índole política, como son: el nuevo equilibrio de poder mundial protagonizado por Estados Unidos y la Unión Soviética.50 La confrontación entre dichos países por un mayor dominio geopolítico e ideológico en el mundo, por la supremacía militar y nuclear, y por la conquista del espacio, son algunos de los rasgos característicos del panorama político internacional en más de cuatro decenios, y un factor sino decisivo, sí influyente de las migraciones forzosas.

El desmoronamiento del colonialismo, en particular en el continente asiático y africano, proceso que irrumpe al término de la segunda conflagración mundial y hasta la década de los setenta,51 las guerras por motivos territoriales, las luchas civiles internas, el establecimiento de regímenes dictatoriales, las rivalidades a las que ha dado lugar la diversidad étnica o religiosa en varias regiones, y en los últimos años, la disolución de la Unión Soviética y del régimen socialista en los países de Europa del Este, acontecimiento que ha heredado una acentuada confrontación étnica y política en dichos países, han sido otros sucesos definitivos en el crecimiento de las migraciones forzosas.

Este tipo de traslados poblacionales ha ocupado un lugar de primera importancia, convirtiéndose, en las dos últimas décadas, en un problema de interés mundial. En 1989, ACNUR estimaba en cerca de 15 millones el número de refugiados en el mundo, siendo Asia, África y América Latina, las principales regiones expulsoras y receptoras de este tipo de migrantes.52

Generalmente, la migración forzosa corresponde a la de las personas que salen de su país de nacimiento por motivos de persecución política y solicitan asilo en territorio extranjero, de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales. Hasta 1917, la legislación internacional en materia de asilo no incluía los desplazamientos masivos de población por razones ajenas a la voluntad de los individuos que no fueran de orden político, es decir, no comprendía la figura del refugiado.

La situación del refugio comienza a ser considerada por el derecho internacional a partir de la primera guerra mundial. La Liga de las Naciones reconoce, por primera vez, que se trata de un problema de carácter internacional, el cual debía ser resuelto por una autoridad del mismo nivel.53 Asimismo, el refugio se concebía como un problema temporal al que se debía responder con una solución definitiva.

Este problema originó la creación, desde la primera guerra mundial, de diversos organismos de apoyo a refugiados, tanto gubernamentales como privados, así como a la elaboración de una serie de principios, normas y reglas, las cuales adquirieron mayor definición a partir de la fundación del ACNUR, el 14 de diciembre de 1950, y de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de Refugiados celebrada en 1951.

Dicho estatuto establece las condiciones que una persona debe cumplir para ser considerada como refugiado, define su condición jurídica, el modo como debe ser tratado y sus derechos y obligaciones en el país de asilo. De acuerdo con el estatuto, es refugiado toda aquella persona que:

Teniendo razones bien fundadas para temer la persecución, ya sea por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política se halla fuera de su país de origen o que, por causa de su temor, no desea beneficiarse de la protección de este país; o también toda aquella persona sin nacionalidad específica y alejada de su lugar habitual de residencia no puede o por causa de su temor, no desea regresar allí.54

Desde 1950, ACNUR es el principal organismo internacional encargado de dar protección a los refugiados, asegurar su supervivencia y ayudarlos a encontrar soluciones duraderas a sus problemas. El asilo es el elemento central de la protección, pero no el único; la seguridad del refugiado constituye también otro aspecto fundamental, sobre todo en lo que se refiere a grupos de mujeres y de niños.

En un principio, las actividades de ACNUR estaban encaminadas a atender la problemática de los desplazados y refugiados por la guerra o por conflictos anteriores a 1951, es decir, inicialmente su labor se restringió al ámbito europeo. Sin embargo, durante la posguerra, el fenómeno del refugio se extiende a otras regiones. A partir de la década de los sesenta, Asia, África y América Latina constituyen las principales zonas de origen y de destino de las migraciones forzosas.

En América Latina, algunos ciudadanos salen obligados de su país por motivos políticos. Hasta los años setenta, Latinoamérica había estado orgullosa de su tradición de asilo, la cual se remonta a los inicios de la vida independiente de las naciones que la componen. El derecho de asilo comienza realmente a formalizarse en 1889, año en el que se celebra en la ciudad de Montevideo el Tratado sobre Derecho Penal Internacional, el cual estipula que el asilo es inviolable para los perseguidos políticos.

A este tratado seguirán otros más entre los que destacan el Tratado sobre Asilo y Refugio Político de 1939, suscrito únicamente entre pocos países sudamericanos,55 y en el que se distingue al asilo diplomático del territorial, catalogando al primero asilo y al segundo refugio.

Un documento importante para el ejercicio del derecho de asilo en América Latina, es el que resulta de la Convención sobre Asilo Diplomático y Territorial realizada en la ciudad de Caracas en 1954. Establece, entre otras cuestiones: que el asilo diplomático es un derecho de Estado, el país asilante no está obligado a concederlo ni a explicar por qué lo concede o lo niega; el país asilante tiene la facultad de considerar si se trata de un caso de urgencia; el estado territorial debe otorgar el salvoconducto y garantizar la vida, la libertad y seguridad del asilado, determina las consecuencias en cuanto al asilo en caso de una ruptura de relaciones diplomáticas entre los estados asilante y territorial.56

En 1973, en Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José considera al asilo territorial como un derecho humano, y establece que en ningún caso el asilado puede ser expulsado o devuelto a su país por delitos políticos o comunes, conexos con los políticos de acuerdo con la legislación de cada país y las leyes internacionales en la materia, ni si su libertad y derecho a la vida está en riesgo.57

El exilio latinoamericano según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), no se concibe todavía como un problema urgente hasta mediados de la década de los sesenta. Al respecto, plantea lo siguiente:

Los exiliados políticos de antaño pasaron más bien fácilmente a los países latinoamericanos vecinos, donde la cultura, tradición e idioma representan pocas barreras; además, los exiliados políticos frecuentemente han pertenecido a las clases más ricas, y no se han convertido en un peso para la economía del Estado absorbente. Tercero, rara vez los exiliados se han visto obligados a cortar todo contacto con sus inversiones y sus propiedades; y el periodo de alejamiento de su tierra nativa era siempre considerado como temporal. Los refugiados políticos latinoamericanos han mantenido profundo interés, por no decir activo, en los asuntos políticos de su país de origen. Esto plantea delicados problemas para el país de asilo.58

La migración política comienza a constituirse en una problemática nueva para la región a raíz de la diáspora cubana de los sesenta, amplia en número y más variada en cuanto a su composición social. De acuerdo con estimaciones realizadas por la ya citada Comisión de Derechos Humanos de la OEA, cerca de 296 mil refugiados cubanos habían ingresado a Estados Unidos entre enero de 1959 y julio de 1964.59

A este grupo se agregan otros más en los mismos años o en posteriores (haitianos, paraguayos, bolivianos, brasileños), los que se van a distinguir por formarse de un número más alto de personas de diferente extracción económica y social. A partir de los sesenta, el exilio de latinoamericanos deja de ser un hecho transitorio o temporal para convertirse en prolongado. Y en la siguientes décadas (las de 1970 y 1980) no sólo consigue una amplia magnitud, sino que alcanza también a otros países del continente, ya sea en calidad de emisores o de receptores de exiliados.

Según Aristide Zolberg, Astri Shurke y Sergio Aguayo, autores de la obra Escape from Violence, dedicada a la problemática del refugio, cerca de un millón de personas entre argentinos (650 mil), chilenos (200 mil) y uruguayos (200 mil), abandonaron sus respectivos países de origen durante la vigencia de las dictaduras militares.60 Por lo que respecta a Centroamérica, los mismos autores estiman que tan sólo en una década (aproximadamente entre 1975-1985), el conflicto social en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, ocasiona el traslado de entre 2 a 3 millones de personas de los sectores más pobres de la población a otros lugares del mundo.61

México es otro de los países que en este tiempo aporta su cuota de emigrantes políticos (algunos líderes del movimiento estudiantil de 1968 y militantes de las organizaciones guerrilleras), sin embargo, desde los años cincuenta hasta los ochenta es, principalmente, receptor de perseguidos políticos. ¿Qué tantos exiliados latinoamericanos arribaron a México en el periodo antes citado? A la fecha aún es arriesgado mencionar una cifra definitiva dada la poca disponibilidad de fuentes exactas y confiables.62

De acuerdo con los Anuarios Estadísticos, fuente oficial que consigna la calidad migratoria de los extranjeros, sin especificar su lugar de origen o nacionalidad, en 1980 residían en México 2 mil 404 extranjeros en calidad de asilados.63 Tal cifra no difiere de la considerada en un artículo periodístico de 1982, según el cual, en esa fecha, el total de asilados en el país era de 2 mil 203, de ellos 902 de origen chileno.64 Pero es necesario señalar que ambas fuentes sólo incluyen a los asilados, es decir, no expresan la magnitud que cobró la migración política en México, ya que muchos exiliados latinoamericanos ingresaron al país, no como asilados, sino bajo otras categorías migratorias, y varios como refugiados, pero sólo reconocidos por ACNUR.

Hacia la segunda mitad de la década de los sesenta, el fenómeno del refugio resultó mucho más complejo de lo previsto por la legislación internacional hasta 1967, fecha en la que se ratificó el Protocolo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de Refugiados, y los beneficios de éste se hicieron extensivos a refugiados surgidos como resultado de acontecimientos posteriores a 1951.

No todos los flujos migratorios de refugiados huyen de sus respectivos países porque su libertad o seguridad se ve amenazada por motivos políticos, étnicos o religiosos. Muchos otros son víctimas de los desastres naturales, del subdesarrollo, de la pobreza, de los problemas socioeconómicos. Como dice Michel Moussalli, en sentido estricto no son refugiados necesitados de asilo, sino seres humanos en una situación de desgracia que necesitan asistencia.65

Varios más son víctimas de expulsiones masivas o indiscriminadas, o de la virulencia política imperante en sus países de origen. Ante esta problemática, la Convención de la Organización para la Unidad Africana, realizada en 1969, y relativa a la situación de los refugiados en África, amplía el término “refugiado”:

A toda persona, que siendo objeto de agresión externa, ocupación, dominación extranjera o acontecimientos que alteren profundamente el orden público de su país de origen o nacionalidad, ya sea en parte, ya por completo, y se ve forzado a abandonar su lugar habitual de residencia para buscar refugio en otro lugar lejos de su país de origen o nacionalidad.66

Esta definición ha sido reconocida por ACNUR, y es en la que se han basado algunos países para conceder el Estatuto de Refugiado, particularmente en el caso de los flujos masivos.

Por su parte, la Declaración de Cartagena de 1984, en el caso de América Latina, plantea que el concepto de refugiado debe incluir no sólo los elementos de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967, sino también:

[…] extenderse a aquellas personas que han abandonado sus países porque sus vidas, seguridad o libertad están amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, una violación masiva en los derechos humanos u otras circunstancias que repercutan seriamente en el orden público.67

La declaración expresa la necesidad de considerar esta definición frente a los contingentes migratorios de centroamericanos. Sin embargo, no todos los países han suscrito las dos últimas convenciones, algunos, incluso, ni siquiera la de 1951. Por consiguiente, determinar quién cumple o no con las condiciones establecidas para recibir el Estatuto de Refugiado y beneficiarse de la protección internacional, constituye todavía un problema complicado y polémico.

Ante el incremento en el mundo de los flujos migratorios de refugiados, los países receptores se han mostrado cada vez más renuentes a aceptar refugiados en su territorio, y otros han intensificado los controles fronterizos, ya que por lo general, suelen asociar este tipo de migración con otras de carácter económico, especialmente con las de mano de obra. Como ya se dijo, así fue considerada la migración de refugiados centroamericanos a México en la primera mitad de los ochenta. El volumen alcanzado por esta corriente migratoria, su diversidad étnica y distinto origen socioeconómico, así como la ausencia de la figura del refugiado en la legislación inmigratoria de México, llevó al gobierno mexicano a rechazar, en un principio, el ingreso de centroamericanos al país. Posteriormente asumió una actitud poco clara y estable frente al fenómeno.

Hacia 1991, ante la magnitud y complejidad que adopta el fenómeno del refugio centroamericano en México, y debido también a la labor de ACNUR y de otros organismos e instancias de apoyo a refugiados, el gobierno mexicano incorpora, dentro de la legislación inmigratoria, la característica de refugiado. Sin embargo, a la fecha, aún no suscribe la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, los cuales constituyen los principales instrumentos jurídicos internacionales en materia de refugio.

La incorporación de la característica migratoria de refugiado en la Ley General de Población de 199068 es indudablemente valiosa, pero un poco tardía puesto que se efectúa en el momento en que la repatriación voluntaria, considerada por ACNUR y las organizaciones no gubernamentales de ayuda a refugiados, como la solución óptima al problema del desarraigo centroamericano, especialmente el guatemalteco, tiende a incrementarse. Hoy día, su estancia casi ha concluido.

Pese a las medidas cada vez más estrictas para frenar la inmigración laboral, y de las asumidas por ACNUR y otros organismos de apoyo a refugiados para organizar, proteger y controlar estos flujos, éstos no han disminuido.

Si las tensiones sociales y políticas en varias regiones del mundo, los conflictos étnicos y religiosos, la formación de nuevas naciones, la violación de los derechos humanos, la violencia generalizada en varios países, los desastres ecológicos, la hambruna y la pobreza que enfrenta la mayoría de los países africanos, latinoamericanos, varios asiáticos y algunos europeos, no cesan, por consiguiente, es muy improbable que disminuya el número de refugiados.

A modo de conclusión

El siglo XX termina del mismo modo como se inició, con un concurrido movimiento migratorio en el escenario internacional, en el cual confluye una diversidad de corrientes migratorias. Respecto a las que se originan por factores económicos, se caracterizan en la segunda mitad del siglo, por una marcada heterogeneidad geográfica, étnica, educativa y ocupacional, resultado del desigual desarrollo económico capitalista en el mundo.

Las migraciones forzosas, por su parte, también han ido en aumento y han dado un sello distintivo al periodo, al grado de que se incorporó la figura del refugiado a la legislación migratoria internacional, no prevista en la primera mitad del siglo. Sin embargo, la interacción de factores económicos, sociales y políticos en algunas de estas migraciones, ha hecho que la figura del refugiado sea una cuestión difícil de definir, porque lo mismo podría caracterizarse como un inmigrante económico que como un refugiado político.

Por otro lado, las migraciones masivas en búsqueda de mejores oportunidades de vida, de trabajo, de mayor bienestar para el inmigrante y su familia, y las que desean refugio y protección, no terminarán mientras no cesen los factores que las han originado, y en tanto sigan deteriorándose los niveles de vida en los países pobres y en vías de desarrollo, mientras los conflictos sociopolíticos continúen afectando a muchos países del sur, y la intolerancia étnica, religiosa e ideológica siga prevaleciendo. Para estos pueblos, la atracción por la riqueza económica y el bienestar social en los países desarrollados irá en aumento.

El mayor número de inmigrantes ha acrecentado, a su vez, en muchos países receptores, furibundos y peligrosos sentimientos xenofóbicos que con más frecuencia han llegado a la violencia física. Los inmigrantes son vistos como una amenaza al mercado laboral, a los servicios sociales y al orden público. En la mayoría de los casos, los derechos humanos mundialmente reconocidos no son aplicables a los inmigrantes. Y pese a que algunos han logrado su residencia legal en los países de acogida, tienen, como dice Bob Sutcliffe, menos derechos que un ciudadano pleno. La mayoría no ha tenido esta suerte.69

Pese a tal conflicto, el fenómeno migratorio internacional de los últimos 25 años del aún siglo XX, del mismo modo que las migraciones masivas del siglo pasado y las primeras décadas del presente, al alcanzar grandes volúmenes y una rápida movilidad geográfica, en un plazo sino inmediato, sí mediato, necesariamente va a repercutir en una nueva distribución de la población en ciertas zonas y regiones del mundo, pero sobre todo va a generar nuevos mestizajes, nuevas identidades. Más bien, este proceso ya está ocurriendo.

Bibliografía.

Aguayo, Sergio, El éxodo centroamericano, México, SEP, 1985.

Aguayo, Sergio, et. al., Los refugiados guatemaltecos en Campeche y Quintana Roo. Condiciones sociales y culturales, México, Instituto de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, El Colegio de México, 1987.

Alba, Francisco, “La migración internacional en México”, conferencia presentada en el Colegio Nacional, el 26 de noviembre de 1998.

INEGI, Anuarios Estadísticos de los Estados Unidos Mexicanos, 1975-1976, 1977-1978, 1979 y 1980, México.

Carrasco, Rosalba y Francisco Hernández Puente, “Migración: el desafío por llegar”, en La Jornada, 21 de febrero de 1994.

Castillo G., Manuel Ángel, “Las migraciones centroamericanas en México”, en Rodolfo Casillas (comp.), Los procesos migratorios centroamericanos y sus efectos regionales, México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (Cuadernos de FLACSO, 1),1992, pp. 7-29 .

____________, “La migración internacional y el problema de los refugiados”, en Raúl Benítez Zenteno y Eva García Ramírez Rodríguez (coords.), Políticas de población en Centroamérica, el Caribe y México, México, Instituto Nacional de Administración Pública de Guatemala (FNAP)/Instituto de Investigaciones Sociales/UNAM/Programa Latinoamericano de Actividades en Población (PROLAP), 1994.

Cid, José Rafel del, “Migración interna e internacional en Centroamérica”, en Rodolfo Casillas (comp.), Los procesos migratorios centroamericanos y sus efectos regionales, México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (Cuadernos de FLACSO, 1), 1992, pp. 31-41.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre refugiados políticos en América, Washington, D. C., Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, 11 de octubre de 1965.

Desarrollo humano. Informe 1992, Santa Fe de Bogotá, Colombia, Tercer Mundo Editores para el PNUD, 1992.

Diario Oficial de la Federación, “Ley General de Población de 1990”, 17 de julio de 1990.

Fontaine, Pierre Michel, “El desarrollo del Derecho de los Refugiados”, en Refugiados, núm. 34, octubre de 1987.

Freyermuth Enciso, Graciela y Rosalba Aída Hernández Castillo, (comps.) Una década de refugio en México, México, Centro de Estudios Superiores en Antropología Social, Instituto Chiapaneco de Cultura, Academia Mexicana de Derechos Humanos, 1992.

Giménez Romero, Carlos, “La cultura y la sociedad del gueto”, en Los emigrantes. Las nuevas migraciones, parte I, suplemento mundial de La Jornada, 21 de junio de 1991.

González, Óscar, “Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 1984-1988”, en Freyermuth Enciso, Graciela y Rosalba Aída Hernández Catillo (comps), Una década de refugio en México, México, Centro de Estudios Superiores en Antropología Social, Instituto Chiapaneco de Cultura, Academia Mexicana de Derechos Humanos, 1992. pp. 43-47.

Kennedy, Paul, Hacia el siglo XXI, España, Plaza and Janés, (Tribuna, 141),1995.

Lamb, Sidni, “Una tradición enriquecida por los desafíos”, en Refugiados, número especial, marzo 1989.

López García, Bernabé, “España, puerta del alcázar europeo”, en Los emigrantes. Migraciones y economía, parte II, suplemento mundial de La Jornada, 22 de junio de 1991.

Luna, Lucía, “Nuevas Migraciones”, en Este país. Tendencias y opiniones, núm. 33, diciembre de 1983.

Mandel, Ernest, Ensayos sobre el neocapitalismo, México, Ediciones Era, 1991.

Manfrass, Klaus, “Europe: South-North or East-West Migration?”, en International Migration Review, vol. XXVI, núm. 2, 1992.

Margaín Barraza, Matilde, “El asilo político en México en la década de los setenta”, tesis de licenciatura, México, Universidad Iberoamericana, 1983.

Moussalli, Michel, “El reto de los noventa”, en Refugiados, núm. 73, mayo de 1991.

Muro, Ricardo del et. al., “El total de asilados en México es de 2 mil 203”, en Unomásuno, año V, núm. 1649, 28 de agosto de 1982.

Nolasco, Margarita, “Ir al norte, al otro lado”, en Los emigrantes. Las nuevas migraciones, parte I, suplemento mundial de La Jornada, 21 de junio de 1991.

O’Dogherty, Laura, “Centroamericanos en zonas urbanas: el caso de la ciudad de México”, en Conapo, Migración Internacional en las fronteras norte y sur de México, México, 1992, pp. 345-363.

ONU, “Indicadores Demográficos, Sociales y Económicos”, en Estado de la Población Mundial, 1995, (s.l.), Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), 1995.

____________, “Informe sobre la situación social en el mundo”, Nueva York, 1993.

____________, Migración internacional y desarrollo. Cuestiones económicas y ambientales: informes de los órganos subsidiarios, conferencias y cuestiones conexas. Informe del Secretario General, Consejo Económico y Social, 14 de junio de 1995.

____________, Tendencias y características de la migración internacional desde 1950, Nueva York, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (Estudios Demográficos, 64) 1979.

Palma Mora, María Dolores Mónica, Veteranos de guerra norteamericanos en Guadalajara, México, INAH/Gobierno del Estado de Jalisco, (Regiones de México), 1990.

____________, “Un paraíso al sur de la frontera. Los pensionados estadounidenses en Guadalajara”, en Eslabones, núm. 10, diciembre 1995.

Petrich, Blanche, “El peculiar reflujo de los inmigrantes”, en Perfil de La Jornada, 12 de febrero de 1985.

Pla, Dolores, et.al., Extranjeros en México (1821-1990). Bibliografía, México, INAH, (Fuentes), 1994.

____________, “Extranjeros en México III”, en Historias, núm. 33, octubre 1994-marzo 1995.

Refugiados, núm. 34, octubre de 1987.

____________, “Mapamundi del ACNUR”, en Refugiados, núm. 59, diciembre de 1989.

Schlesinger, Arthur, “¿Por qué la Guerra Fría?”, en Los ciclos de la historia americana, Madrid, Alianza Editorial, 1986, pp. 179-227.

Sutcliffe, Bob, “Migración, derechos humanos e irracionalidad”, traducido Gerardo Necoechea, en Historias, núm. 33, octubre 1994-marzo de 1995.

Verea Campos, Mónica, “Perspectivas de la inmigración en el mercado laboral norteamericano”, en Conapo, Migración internacional en las fronteras norte y sur de México, México, 1992, pp. 23-25.

Zolberg, Aristide, “Inmigrantes y refugiados: una perspectiva histórica”, en Los emigrantes…, parte I, suplemento mundial de la La Jornada, 21 de junio de 1991.

Zolberg, Aristide, Astri Shurke y Sergio Aguayo, Escape from Violence. Conflict and the Refugee Crisis in the Developing World, Nueva York, Oxford University Press, 1989.

Sobre la autora

Mónica Palma Mora

Dirección de Estudios Históricos, INAH.

Citas

- La cifra está registrada en dos artículos: Lucía Luna, “Nuevas migraciones”, en Este país. Tendencias y opiniones, núm. 33, diciembre de 1933; Rosalba Carrasco y Francisco Hernández Puente, “Migración: el desafío por llegar”, en La Jornada, 21 de febrero de 1994. [↩]

- La historiografía relativa al tema de los inmigrantes en México ha dejado constancia de tal proceso. Las obras que ha generado su estudio han sido consignadas por Dolores Pla, Guadalupe Zárate, et.al., Extranjeros en México (1821-1990). Bibliografía, México, INAH, 1994. Y en la bibliografía temática “Extranjeros en México III”, en Historias, núm. 33, octubre 1994-marzo 1995. [↩]

- Cifras registradas por Lucía Luna, “Nuevas Migraciones”, en Este país. Tendencias y opiniones, op. cit. Y en Rosalba Carrasco y Francisco Hernández Puente, “Migración: el desafío por llegar”, en op. cit. [↩]

- Bob Sutcliffe, “Migración, derechos humanos e irracionalidad”, artículo traducido por Gerardo Necoechea, en Historias, núm. 33, octubre 1994-marzo de 1995, p. 5. [↩]

- Cifras registradas en Informe sobre la situación social en el mundo, Nueva York, Naciones Unidas, 1993, p. 19, fundamentadas en el World Population Prospects, 1990. [↩]

- Idem. En 1995, el Fondo de Población de las Naciones Unidas considera que el total de la población mundial es de 5 mil 716 millones, correspondiendo a las regiones más desarrolladas, mil 166 millones, y a las menos desarrolladas 4 mil 549 millones. Véase “Indicadores demográficos, sociales y económicos”, en Estado de la población mundial, 1995. (s.l.), FNUAP, 1995, p. 67. [↩]

- Término que empezó a utilizarse en la década de los sesenta para describir a los países que no formaban parte del sistema socialista, pero que tampoco eran países industrializados. [↩]

- Por ejemplo, de acuerdo con los “Indicadores demográficos, sociales y económicos del FNUAP, en 1992, el Producto Interno Bruto per capita en Estados Unidos es de 23 mil 179 dólares, el de Canadá es de 26 mil 541, el de Dinamarca de 27 mil 551, el de Francia de 23 mil, y el de Japón un poco más de 29 mil dólares. En contraste, el de la inmensa mayoría de los países africanos no llega a los mil dólares y muy pocos países de otras zonas del mundo (incluyendo varios europeos) rebasan los 5 mil dólares. Datos consultados en “Indicadores demográficos, sociales y económicos”, op. cit., pp. 66-70. [↩]

- Cifras registradas en ONU, Tendencias y características de la migración internacional desde 1950, Nueva York, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, (Estudios Demográficos, 64) 1979, p. 2. [↩]

- Principalmente de Filipinas y China, incluido Hong Kong, Ibidem, p. 16. Cabe señalar que la inmigración procedente de Asia en Estados Unidos aumentó después de la guerra de Vietnam. Hacia abril de 1975, cerca de 273 mil indochinos abandonaron su país, la mayor parte hacia Estados Unidos. Otros se dirigieron a Australia, Canadá, Francia y Malasia, ibidem, p. 54. En los años ochenta ocurren nuevas oleadas migratorias de vietnamitas hacia otros países de la misma región, como a los Estados Unidos. [↩]

- ONU, Migración internacional y desarrollo. Cuestiones económicas y ambientales: informes de los órganos subsidiarios, conferencias y cuestiones conexas. Informe del Secretario General, Consejo Económico y Social, 14 de junio de 1995. p. 6. [↩]

- Mónica Verea Campos, “Perspectivas de la inmigración en el mercado laboral norteamericano”, en Conapo, Migración internacional en las fronteras norte y sur de México, México, 1992, pp. 23-25. [↩]

- Margarita Nolasco, “Ir al norte, al otro lado”, en Los emigrantes. Las nuevas migraciones, parte I, suplemento mundial de La Jornada, 21 de junio de 1991. [↩]

- Francisco Alba, “La migración internacional en México”, conferencia presentada en el Colegio Nacional el 26 de noviembre de 1998. [↩]

- Ernest Mandel, Ensayos sobre el neocapitalismo, México, Ediciones Era, 1991 p. 16. [↩]

- Los países comprendidos en Europa Meridional son: Grecia, Italia, Malta, Portugal, España y Yugoslavia. [↩]