Selene Álvarez-Larrauri

Centro INAH, Veracruz

Alejandra Gutiérrez

Facultad de Sociología, Universidad Veracruzana

Blanca Hernández

Facultad de Sociología, Universidad Veracruzana.

En México un alto porcentaje de los 24.5 millones de mujeres en edad reproductiva vive en situaciones de pobreza, marginación y alto riesgo. El índice de mortalidad materna es de 110 por cada 100,000 nacidas vivas y el grupo de 15 a 24 años aporta el 19.4% de las defunciones. La mayoría de los riesgos y determinantes de esta situación son prevenibles, pero años de educación destinados a la salud no han coadyuvado a su mejoramiento. Por lo que se refiere a la producción de conocimiento sobre el problema, hoy en día se reconoce la estrecha relación entre la construcción social de la realidad y el proceso salud-enfermedad. Sin embargo, en la investigación para la promoción de prácticas que prevengan las enfermedades y promuevan la salud -al contrario de las prácticas curativas-, se han privilegiado los enfoques epidemiológico, psicológico y educativo, o se han utilizado algunas categorías sociológicas aisladas como las redes de ayuda, debido a que las prácticas se conciben como comportamientos individuales o determinados por la cultura. Aún así, el estudio de la construcción social de las prácticas, como parte de la estructura y funcionamiento de la reproducción de la realidad social ha sido poco desarrollada.

Esta investigación tuvo como objetivo relacionar el espacio social que ocupan las mujeres campesinas en Veracruz (según la posesión de distintos capitales) con sus principios de percepción y apreciación del mundo (las disposiciones mentales de los habitus que guían las prácticas) y las prácticas específicas de prevención y atención en relación con el campo de la salud. Utilizamos la Teoría de la Práctica de Pierre Bourdieu como paradigma teórico, y como metodología la lógica de producción de conocimiento inducción cualitativa y abducción. Se hizo un estudio comparativo de casos, basado en historias de vida de quince mujeres campesinas en edad reproductiva, recolectadas en entrevistas abiertas hermenéuticas subsecuentes, realizadas en pares, en Zoncuantla, Veracruz. Se operacionalizaron los conceptos heurísticos de campo, habitus, campo de la salud y disposiciones interpretativas y de acción de los habitus. También se operacionalizaron los conceptos en categorías para el análisis cualitativo y se construyeron variables para el estadístico.

Se utilizó como base para el análisis y comparación de los casos el posicionamiento en la estructura social determinada por los capitales económico, social, cultural y cultural en salud, y su correspondencia con disposiciones y prácticas. Como resultado, se logró ubicar a las mujeres en dos grupos distintos. Los estados de salud estuvieron relacionados con los capitales, más no con las prácticas. Las prácticas están guiadas por el capital cultural en salud, con el cual los habitus organizan su experiencia de la enfermedad aplicando normas y representaciones provenientes del campo de la salud en ambos grupos. El campo de la salud aparece como una construcción social compleja que privilegia esquemas interpretativos medicalizados y no la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, determinando prácticas curativas por parte de los agentes sociales y las instituciones. La salud tiende a relacionarse con los capitales, pero sólo en las mujeres donde todos los capitales se suman hay una ventaja significativa en la salud de mujeres y niños. Los dos grupos, por otro lado, coinciden en que: 1. el alcoholismo tiene una influencia directa en que las mujeres jóvenes y niñas no vayan a la escuela, y al igual que la mortalidad infantil, decrece con el aumento de los capitales económico y social, independientemente de los capitales cultural y cultural en salud; 2. por otro lado, la violencia y la disgregación familiar coinciden en la curva de tendencia de crecimiento de los capitales social y económico y son inversas a la decreciente salud emocional y satisfacción sexual de las mujeres; 3. el capital simbólico es similar en todas las mujeres y 4. las estrategias de movilidad social se reducen al matrimonio y al embarazo. El razonamiento hipotético reflexivo-cualitativo sobre lo empírico dio cuenta de los conceptos generales de la Teoría de la Práctica mediante la operacionalización y creación de categorías que permitieron la comprensión cualitativa y la construcción de variables para el análisis cuantitativo de tendencias polinominales y multivariado; coincidiendo los resultados en la triangulación. La comparación de casos basada en el análisis de la estructura social, las disposiciones de los habitus y las prácticas, resultó de utilidad en el estudio de grupos sociales aparentemente homogéneos. La develación de la construcción de este objeto social coadyuvó a comprender la reproducción de las prácticas en relación con el campo de la salud, las diferencias entre grupos aparentemente homogéneos y a construir alternativas de educación para la salud y alternativas en el diseño de programas de educación para la salud.

En México un alto porcentaje de los 24.5 millones de mujeres en edad reproductiva vive en situaciones de pobreza, marginación y alto riesgo: tasa de fecundidad elevada (3.2%), atención a partos inadecuada (70% con médico, enfermera o partera), alta demanda insatisfecha del control de la fertilidad (66%), espaciamiento impropio de embarazos, embarazos tempranos y tardíos, abortos,1 Sida, otras enfermedades sexuales transmisibles y atención tardía del cáncer mamario y cérvico-uterino. El índice de mortalidad materna2 es de 110 por cada 100,000 nacidas vivas y el grupo de 15 a 24 años aporta el 19.4 por ciento de las defunciones.3

En cuanto a la producción de conocimiento, en la actualidad se reconoce que la salud está asociada a condiciones socio-económicas y a la cultura y se ha demostrado que los estudios epidemiológicos son insuficientes para entender las prácticas de salud como una construcción social.4 Los científicos sociales han criticado recurrir al modelo médico para el estudio de la sociedad y su relación con la salud5 y han hecho evidente la necesidad de teorías que permitan problematizar y construir el fenómeno salud-enfermedad en su complejidad, como construcción social. Importantes esfuerzos se han realizado en el estudio de la participación social con relación a la organización y a la construcción alternativa de la salud6 y la salud reproductiva.7 En Veracruz hay investigaciones sobre la salud de las mujeres, en relación con las prácticas curativas, de normatividad de los usos corporales8 y la sexualidad.9 Sin embargo, la utilización de teorías sociales en la investigación de las prácticas de prevención de salud, a diferencia de las prácticas curativas, ha sido reduccionista, fragmentaria y enfocada a los comportamientos10 e intervenciones de dudosa efectividad.11 En la investigación en educación para la salud, persiste la aplicación de las metodologías de intervención basadas en conocimientos de la psicología y la educación, o en aspectos aislados de las teorías sociales, como las redes sociales, que han producido gran cantidad de modelos educativos y una extensa discusión sobre cuáles son los más efectivos y adecuados.12 Estos modelos ponen el acento en la información de lo que deberían ser las prácticas. Estudian los factores intra e interpersonales, la percepción y el aprendizaje del consumidor, la planeación del comportamiento y la emotividad en relación con comportamientos de riesgo para determinar las razones por las cuales la gente no tiene las prácticas preventivas que, según los médicos, debieran tener.13 Además basan su eficacia en el trabajo terapéutico y parten de una concepción de los individuos como sistemas auto reguladores que intentan alcanzar objetivos particulares.14 Dentro del campo de la salud, los prestadores de servicios proporcionan información a manera de educación para la salud (básicamente de contracepción.15 Las estrategias actuales de prevención y promoción no redundan en una mejor salud ya que no sólo no son develadas como construcciones sociales y tienen un concepto de salud medicalizado y curativo, sino que no toman en cuenta la desventaja social de las mujeres.16,17

Existe hoy en día -debido a la persistencia de prácticas de atención tardía o nula atención y medicación inadecuada, frente a enfermedades prevenibles o detectables de manera oportuna-, la necesidad de investigaciones que construyan las prácticas de salud como objeto de estudio social, para abrir alternativas a una educación, que sea producida a su vez, socialmente.18 Esta investigación tuvo como objetivo relacionar el espacio social que ocupan mujeres campesinas en Veracruz (según la posesión de distintos capitales), con los principios de percepción y apreciación del mundo (las disposiciones mentales de los habitus que guían sus prácticas) y las prácticas preventivas y de atención en relación con el campo de la salud, para elaborar alternativas de educación en salud.

Marco teórico

Para la construcción del objeto de estudio, utilizamos el paradigma teórico de la Teoría de la Práctica de Pierre Bourdieu.19 Para el autor, todo trabajo sociológico implica una reflexión epistemológica, un estudio crítico de los principios, hipótesis y resultados de su ciencia para determinar su origen lógico, su valor y sus subjetividades. La sociología de los determinantes sociales de la práctica de las ciencias sociales es la única manera de liberarla de sus determinaciones. Sólo sometiéndose continuamente a este análisis la sociología puede producir una ciencia rigurosa del mundo social, que lejos de condenar a los agentes a la caja de hierro de un determinismo rígido, les ofrezca los medios de una toma de conciencia potencialmente liberadora.20

Bourdieu delinea su posición epistemológica de manera clara en su concepción del papel del sociólogo o antropólogo. Ubica este papel en dos principios básicos: por un lado romper con el sentido común, y por el otro construir el hecho social. Afirma que el hecho social se conquista, se construye y se constata. Construir un objeto consiste en separar un sector de la realidad, es decir, seleccionar ciertos elementos de esta realidad multiforme y descubrir detrás de las apariencias un sistema de relación propio del sector estudiado. Los objetos científicos no son aquellos de los cuales partimos; pasar del hecho social al hecho sociológico supone un proceso que reposa sobre otras etapas que se pueden separar para fines de exposición, pero es importante que el espíritu del trabajo científico no sea una operación lineal. Durante la investigación, la problemática puede ser modificada, las hipótesis renovadas y las categorías reconsideradas. No se trata de confundir transparencia en la construcción del objeto social con chalecos metodológicos.

Bourdieu considera que no es posible acceder a una inteligencia clara del espacio social sin meter en evidencia los antagonismos de clase. La realidad social es un conjunto de relaciones de fuerza entre clases históricamente en lucha. Sin embargo, su teoría representa una serie de rupturas con el marxismo, la más clara, la importancia que da a las relaciones de sentidos, a los bienes simbólicos y a la dominación simbólica. Así, define la formación social como un sistema de relaciones de fuerza y de sentidos entre los grupos o clases. La lucha de clases la entiende también como lucha simbólica.21 La reproducción social y las prácticas de los agentes sociales se da a través de mecanismos de dominación en un espacio de inequidad y conflicto. Esto incluye a los científicos sociales y sus intereses.22

Bourdieu sostiene que la oposición individuo-sociedad está basada en una definición errónea de origen: la suposición de la existencia de una individuación biológica. Esta convicción hace que no se pueda ver que la sociedad existe en dos formas inseparables, por un lado en las instituciones que toman forma física (monumentos, libros, instrumentos) y por otro en las disposiciones adquiridas de ser o hacer que se incorporan en los cuerpos (lo que llama habitus.23 El cuerpo socializado (agente o individuo) no es opuesto a la sociedad, es una de sus formas de existencia.

Categorías

Al pensar en la relación individuo-sociedad de una manera no dualista se da una gran importancia a los sistemas de relación entre los agentes y las clases para comprender los fenómenos sociales. Transforma las hipótesis de los paradigmas estructuralista y constructivista, aparentemente contradictorios, en dos momentos del análisis del mundo social y trata de dar cuenta de esta realidad intrínsecamente doble. La praxeología social que resulta integra ambos acercamientos. En un primer movimiento se deshace de las representaciones ordinarias a fin de construir el espacio objetivo de lo social con base en las posiciones sociales de los individuos. El análisis de los casos está hecho a través de su ubicación en la estructura social y su relación con las disposiciones mentales (habitus). La posición social está dada por los distintos capitales que dan cuenta de la distribución de los recursos sociales y que definen los impedimentos exteriores que pesan sobre las interacciones sociales y las representaciones. El capital económico se refiere a los recursos, tanto físicos como materiales, con los que se cuenta para subsistir: tierra, casa, herramienta de trabajo, fuerza de trabajo, etc. El capital social es la ayuda objetiva que se recibe para poder realizar sus distintas funciones y trabajos por parte de los amigos, parientes, etc. El capital cultural incluye el conjunto de conocimientos adquiridos por los habitus transmitidos por la familia y por el Estado institucionalizado. El capital simbólico es el reconocimiento social a la posesión de los tres capitales ya mencionados por parte de los demás; este reconocimiento es un poder simbólico.

En un segundo movimiento, reintroduce la experiencia misma de los agentes (habitus) y explícita las categorías de percepción y de apreciación del mundo (disposiciones) que guían y estructuran las prácticas y reproducen la realidad social y sus representaciones.24

Así, una verdadera ciencia de las prácticas humanas no puede contentarse de sobreponer una fenomenología a una topología social, es necesario relacionar los esquemas de percepción e interpretación con las estructuras exteriores de la sociedad, debido a que existe una correspondencia entre las estructuras mentales (las disposiciones) y las divisiones objetivas del mundo social desigual (la posesión de los distintos capitales). Para lo anterior, el autor da cuenta de la complejidad social ubicando la relación habitus-estructura social, individuo-sociedad, dentro de la categoría complementaria de campo.

Un campo es un espacio de conflictos, concurrencia y competencia simbólica y por recursos. Es análogo al campo de batalla, donde los participantes rivalizan en su objetivo de establecer un monopolio sobre la esencia específica del capital que les es inherente: la autoridad cultural en el campo artístico, la científica en el campo científico, la sacerdotal en el religioso, la de salud a través del modelo médico, etc. Se trata de un sistema estructurado de fuerzas objetivas, como un campo magnético: una configuración relacional dotada de una “fuerza de gravedad” específica capaz de impregnar a todos los objetos y habitus que se relacionan con él.

Todos los campos se presentan como una estructura de probabilidades, de recompensas, de ganancias, o de sanciones, que implica todos los días un cierto grado de indeterminación. La regularidad y previsibilidad están dadas no por la imposición mecánica de la acción por parte de las estructuras externas, sino a través del habitus, que es el mecanismo que opera como principio organizador y generador de las estrategias que le permiten en cuanto agente enfrentar situaciones muy distintas. Habiendo interiorizado las estructuras externas, el habitus reacciona a las solicitudes del campo de una manera groseramente coherente y sistemática.

Los dos conceptos centrales de Bourdieu, el de habitus y campo, designan dos nódulos de relaciones. Un campo consiste en un conjunto de relaciones objetivas históricas entre posiciones ancladas en ciertas formas de poder, mientras que el habitus toma la forma de un conjunto de relaciones históricas depositadas en el seno de cuerpos individuales, bajo la forma de esquemas mentales (disposiciones) y corporales de percepción, de apreciación y de acción. Así, una sociedad diferenciada no es una totalidad integrada por funciones sistemáticas, una cultura común, conflictos entrecruzados o una autoridad global, sino que consiste en un conjunto de esferas de juego relativamente autónomas que no estarían ligadas a una lógica social única, ya sea la del capitalismo, de la modernidad o de la posmodernidad. Estos “ordenes de vida” económicos, políticos, religiosos, estéticos e intelectuales en los que la vida social se divide en el capitalismo, prescribe valores particulares y posee sus propios principios de regulación.

Cada individuo le aplica a la realidad disposiciones mentales provenientes de su posición en la estructura social, de su relación con el campo y de su propia experiencia (interiorizados a través del lenguaje), dándole sentido, forma, y reproduciéndola así, con sus prácticas.25

Con base en la interiorización del campo de la salud, el individuo organiza su percepción en una imagen significante e interpreta él mismo de manera selectiva, a veces esquemática o deformante, la salud y la enfermedad. Ahí donde aparentemente las prácticas, la enfermedad y la curación de un individuo, y el concepto de salud, no tendrían nada de político a primera vista, ya la sanción del médico está dada en un espacio político, que reconoce la distribución de las responsabilidades públicas, permitiéndole, así, representar un papel preponderante en el seno de un problema de salud colectivo y dictar medidas que tratan de controlar o intervenir en la producción de normas individuales.

La inscripción del orden social en los cuerpos, la legitimación de la acción de los terapeutas y la gestión colectiva de la enfermedad son tres figuras a través de las cuales se manifiesta el poder.26 Esta definición de campo de la salud, abre una vía para la comprensión de la relación entre cuerpo biológico y cuerpo social y propone una antropología o sociología política de la salud. No es en el hecho curativo en sí que se plasma lo político sino en la vida política de una colectividad territorial con un dispositivo nacional de salud pública, con relaciones entre profesionales de salud sancionados por el Estado y dentro de las redefiniciones de los límites entre lo privado y lo público que supone el establecimiento de reglas de comportamiento en materia de atención, consumo alimentario o sexualidad. Estas normas son, a su vez, incorporadas como disposiciones mentales por parte de los habitus.

Por lo anterior, el concepto de salud que manejamos en esta investigación consiste en una construcción social permeada y sancionada por el campo de la salud y es incorporado a manera de disposiciones mentales por los habitus, según su posición social y experiencia concreta con relación al mismo campo de la salud.

Metodología

El estudio comparativo de casos está basado en las historias de vida de quince mujeres campesinas en edad reproductiva en Zoncuantla (periferia de la ciudad de Xalapa), Veracruz. Las mujeres fueron seleccionadas aleatoriamente del total de madres con hijos inscritos en la escuela primaria de las colonias El Seis y Mariano Escobedo (población aproximada de 500 habitantes). A cada una de las mujeres se les aplicaron dos entrevistas hermenéuticas a profundidad en pareja de investigadoras, que fueron grabadas. Se trató de instaurar una relación de “escucha activa y metódica” que tiene por objetivo reducir al máximo posible la violencia simbólica que se puede ejercer en una situación de entrevista.27

La metodología de trabajo utilizada para la construcción del hecho sociológico y antropológico fue una adaptación de la Teoría Fundamentada (Grounded Theory) a la Teoría de la Práctica.28 Se trata de un acercamiento a la realidad social que permite organizar y analizar sistemáticamente los datos empíricos e ir construyendo abstracciones que contengan significación y compatibilidad con la teoría que guía la observación. Permite exponer con claridad los conceptos con los cuales el investigador se acerca a la realidad, explicitando concepciones y aislando prejuicios. Considera que la teoría seleccionada no representa una red totalmente acabada de proposiciones explícitas a partir de las cuales se pueden formular relaciones precisas, que serán probadas empíricamente, sino que se trata de un “marco heurístico” que ayuda al investigador a enfocar los fenómenos empíricos y lo guía en la construcción teórica del objeto.29

La Teoría Fundamentada se deriva del estudio de los fenómenos a los cuales representa. O sea, se descubre, se desarrolla y se verifica provisionalmente a través de la recolección sistemática y el análisis de los datos que son parte de un fenómeno. Por lo anterior, la teoría, la recolección de datos y el análisis están en relación constante entre ellos.30 La relación entre conceptos teóricos y datos empíricos se basa en una lógica de producción de conocimiento que no es ni deductiva, ni inductiva. Representa un razonamiento lógico cuyas premisas son llegar a la construcción de hipótesis que den cuenta de los fenómenos empíricos. En este sentido, esta forma de acercamiento a la realidad social puede llamarse razonamiento hipotético, que se basa en dos tipos de inferencia lógica descritos por el filósofo pragmático Charles S. Peirce: inducción cualitativa (qualitative induction) e inferencia abductiva (abduction).31 Con la inducción cualitativa un fenómeno empírico es descrito, comprendido o explicado, asumiéndolo dentro de una categoría teórica. El proceso de inferencia abstractiva (abductive) ayuda a construir nuevos conceptos o reglas sobre aquellos eventos que salen de la concepción teórica de la cual se partió. Se puede decir que se relacionan los eventos empíricos a un grupo de categorías a través de una operación lógica inductiva de manera que puedan ser integrados dentro de las explicaciones teóricas de las cuales se partió, y al tiempo, aquellos eventos que no puedan categorizarse llevan a una explicación teórica novedosa. La inferencia abstractiva combina de una manera creativa lo nuevo e interesante de los datos empíricos con el conocimiento teórico previo.

El primer paso en el procesamiento de la información es la codificación. El proceso de codificación es el prerrequisito de organización y comparación sistemática de los datos empíricos para construir “patrones de significado de los hechos” encontrando algunas estructuras en los datos y construyendo los indicadores. Por ejemplo, las prácticas de las mujeres se fueron construyendo como categoría con base en los códigos en vivo que son indicadores cualitativos. Se trata de extractos de discurso de las distintas mujeres que son manifestaciones de sentidos y que tienen una relación con prácticas de prevención y atención a la salud.

El segundo paso es la categorización de los códigos. Posteriormente, se hacen hipótesis sobre las relaciones entre categorías con base en las preguntas de investigación y los conceptos heurísticos. Al final, lo que tenemos son categorías-relaciones resultado de la investigación cualitativa.32 Los mismos datos pueden desglosarse como variables para el análisis estadístico con fines de triangulación.

Los códigos en vivo indican los sentidos que las mujeres dan a sus prácticas. Estos sentidos nos dan idea de las disposiciones mentales que guían las prácticas; así mismo nos permiten relacionar sentidos y prácticas con la estructura social dada por los capitales. El material empírico, los segmentos discursivos nacidos del proceso hermenéutico (códigos en vivo), se agruparon como perteneciente a una categoría explicitada teóricamente. Se codificaron en cuanto a propiedades, dimensiones, aspectos, características, etc. determinando similitudes en los indicadores y diferencias para fines comparativos. Así, CAPITAL ECONÓMICO, que era el concepto heurístico que nos guiaba teóricamente, encontró su correlato empírico registrable en el tener casa y tener trabajo porque éstos fueron los indicadores que nos permitieron operacionalizar el concepto en categorías y variables, y, hacer escalas comparativas dentro de la misma muestra. Por ejemplo, el indicador correspondiente a capital económico, TIENE CASA PROPIA, quedó como tal debido a LA REGULARIDAD con que se fue presentando. Cada vez que veíamos que en una mujer coincidía su capital económico con TIENE CASA se repetía una relación de manera regular que le dio consistencia a la categoría que se estaba trabajando.

Los capitales, la posición social, las disposiciones y prácticas significativas y su relación con el campo de la salud fueron resultado del proceso de abducción. Así por ejemplo, la categoría de salud de las mujeres y los niños fue construida de acuerdo con las definiciones y valoraciones que las mujeres fueron dando de ésta, según su percepción como habitus en una estructura social y con relación al campo de la salud. Esta categoría se formó a partir de las historias reproductivas y de salud en general de las mujeres, de acuerdo con cómo se percibían tanto física como emocionalmente.

El resultado de esta “dimensionalización”33 fueron categorías que fuimos relacionando en hipótesis para comprender o explicar sociológicamente los hechos significativos, para construir el objeto. El proceso de ponderación de la información relevante fue “por saturación”.

Se elaboraron las hipótesis de relaciones entre categorías a partir de los conceptos heurísticos y tratando de dar respuesta a las preguntas iniciales de investigación. Por ejemplo, se hipotetizó que la comprensión de las mujeres de su propia salud no tenía que ver con sus prácticas de atención ya que éstas últimas eran referidas al campo de la salud y no a las consecuencias que las prácticas tenían sobre su bienestar. Su salud, por otro lado, era constantemente referida a sus situaciones emocionales en sus vidas familiares y a las carencias de opciones para mejorarlas. Las hipótesis se expusieron a un muestreo teórico que consiste en irlas validando de manera cualitativa en el análisis de los datos empíricos con un esquema de escepticismo. Los procedimientos de la validación incluyeron una búsqueda de repeticiones, evidencias negativas y calificativas y el regreso con las informantes cuando faltó información, o había dudas. Fue a través de la regularidad dentro de este muestreo teórico, de ir viendo si las hipótesis de relación se repetían en los distintos casos, que las hipótesis resultado alcanzaron representatividad y consistencia. Al final se tienen una serie de hipótesis de relaciones entre categorías que han demostrado estarse repitiendo en la realidad empírica.

Los criterios de formación de las variables para el análisis cuantitativo de tendencias y multivariado, surgieron de las diferencias e igualdades del grupo de estudio. Se clasificaron en malo, regular y bueno en referencia a tres situaciones distintas que aparecían empíricamente y en las que podían ser agrupadas las mujeres. Así el capital económico, visto a través del ingreso por trabajo y posesión de casa, que había sido construido como indicador, partiendo de los datos empíricos, pudo agruparse en variables distintas y hacer una escala. La categoría TRABAJA, por ejemplo, se dividió en dos variables SÍ y NO, y luego en otras propiedades, ELLA O EL MARIDO. De manera tal que fuimos desglosando la categoría de trabajo que corresponde al concepto de capital económico. Todas las categorías relacionadas con los capitales se trabajaron de la misma manera.

Otras categorías utilizadas fueron: PRÁCTICAS DE SALUD. Todo lo que la mujer hace para conservar la salud, alimentación, los cuidados que son otorgados social, institucional y personalmente, y los cuidados que ella misma se proporciona para atender la salud. En las prácticas se relacionan los sentidos y significados como un saber sobre la salud, incorporado en disposiciones mentales y que son resultado de las experiencias de atención en relación con el campo de la salud. Los códigos en vivo son un discurso que funciona como indicador no sólo lo que hace, sino las disposiciones mentales que corresponden a prácticas en relación con el campo de la salud, destinadas a reproducir el patrimonio biológico, mantener la salud y evitar la enfermedad.

Estrategias de inversión social y capital simbólico

Se trata del crédito y autoridad que se le confiere a un agente en el reconocimiento y a la posición de otras tres formas de capital. Permite comprender que las múltiples manifestaciones del código de honor y las reglas de buena conducta no son solamente exigencias de control social sino que son constitutivas de las ventajas sociales con consecuencias efectivas. Esta categoría fue construida de manera cualitativa solamente.

El análisis multivariado de las categorías desglosadas en variables (el cual pondera todas las categorías para cada mujer), nos dio como resultado la ubicación de cada una en la estructura social, con relación al resto del grupo según sus distintos capitales, significaciones y prácticas.

Resultados

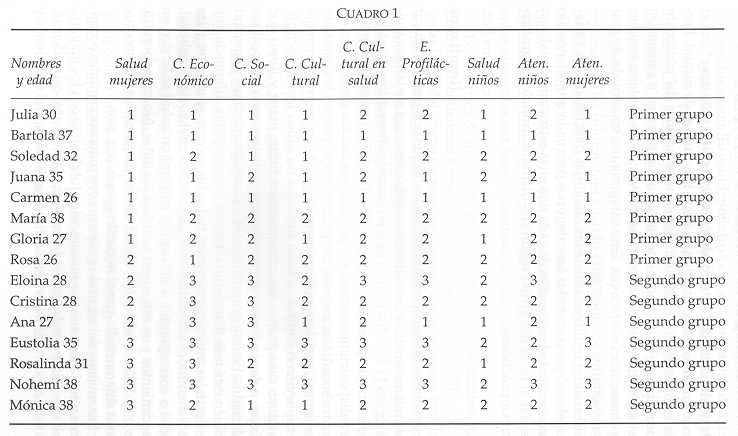

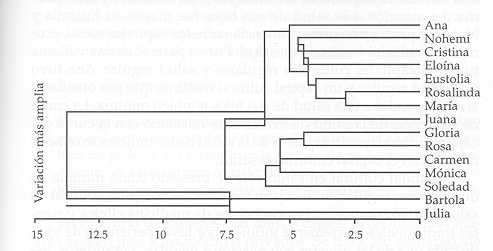

Encontramos un agrupamiento (Cuadro 1) que nos permite ubicar a las mujeres en dos planos distintos de la estructura social construida (Figura 1). Los dos grupos poseen características diferenciadas y efectivamente pudimos encontrar similitudes y correspondencias entre disposiciones mentales y prácticas en los dos grupos y la estructura social. Las mujeres del primer grupo poseen los capitales económicos, sociales y culturales más bajos del grupo y cinco mujeres no tuvieron capital cultural formal y no saben leer ni escribir. No tienen casa propia, son mujeres solas (Julia, Juana y Rosa) que trabajan o dependientes del marido que trabajan como campesinos asalariados. En este grupo todos los valores son mínimos y su salud también está más deteriorada. La casi imperceptible diferencia que hay entre las mujeres que tienen todos los valores al mínimo y las que tienen todos al mínimo más un mejor capital social y cultural, tendió a corresponder a un capital cultural en salud más rico en conocimientos y en una mejor salud de los niños. No correspondió, por otro lado, a una mejor salud de las mujeres. Este grupo fue menos diferenciado que el segundo grupo.

Las mujeres del segundo grupo poseen mayores capitales económicos y sociales y aunque no coinciden totalmente con los mayores capitales culturales, las líneas de tenencia apuntan a tal coincidencia. Las tendencias más parecidas se dieron entre el capital económico y el capital social. Las mujeres que tienen los capitales económicos y sociales mayores, Eloina, Cristina, Nohemí, Eustolia y Ana34 trabajan como sirvientas o vendiendo y Nohemí como auxiliar de salud; tienen casa propia y maridos que trabajan como empleados, salvo Ana, cuyo marido es barnizador. En cuanto a su capital cultural, éste no corresponde a los capitales social y económico. Nohemí, Eustolia y Eloina tienen capitales culturales buenos, mientras que las otras dos, Ana y Cristina los tuvieron regulares. Eustolia y Nohemí tienen secundaria, mientras que Eloina y Cristina tienen algunos años de primaria y Ana sólo sabe leer y escribir un poco. La tendencia de la situación de salud de las mujeres a ser mejor se encontró aparejada al crecimiento de los capitales y cuando el capital cultural y cultural en salud tendieron a nivelarse con el económico y el social, coincidió con la tendencia a una mejor salud.

Prácticas de salud

Atención a la salud

Los códigos en vivo que exponemos se seleccionaron para ilustrar las representaciones que las mujeres tienen de sus propias prácticas. En este sentido no es un discurso lógico dentro de una narración con principio y fin, sino fragmentos relevantes para la descripción cualitativa de los resultados del análisis basado en la ubicación social y su relación con los habitus. Hay diferencias entre las mujeres de los dos grupos especialmente en las prácticas de atención en caso de enfermedad y la calidad de la alimentación. El grupo de mujeres con mayores capitales tendió a mejor atención a la salud que el grupo de mujeres más pobres, pero ésta no pasó de regular.

Las mujeres con menor capital económico tenían una atención mínima y regular. De las cinco mujeres que no saben leer ni escribir, cuatro tuvieron una atención a la salud mínima y una fue regular.

Las mujeres del segundo grupo tuvieron una práctica de atención a la salud de los niños diferente a la atención a su propia salud. Más adelante veremos cómo en la práctica de atención a ellas tuvo una influencia importante las situaciones de violencia y alcoholismo. La atención a la salud de sus hijos fue mayor en Eustolia y Nohemí que tienen correspondencia entre los capitales social, económico, cultural y cultural en salud. Por su parte, Cristina y Eloina tuvieron capitales culturales regulares y salud regular. Ana tuvo una salud regular y un capital cultural mínimo, que por otro lado, sí correspondió a una salud de sus hijos también mínima. La curva de tendencia de la salud de los niños se relacionó con la curva del capital cultural mientras que la de la salud de las mujeres se relacionó más con el capital cultural en salud.

El capital cultural en salud sólo se presentó como mínima en dos mujeres, regular en diez y en tres bien. Este capital cultural en salud estuvo compuesto por conceptos de medicina clínica y recetas tradicionales fuertemente influido por las experiencias de vida de cada una de las mujeres con relación a médicos, curanderos, vecinas y parteras y por su situación en la estructura social. La característica principal de un mayor capital cultural en salud es el manejo de la información médica. A mayores capitales hay un manejo discursivo de lo que “hay que hacer” preñado de conceptualizaciones médicas. El uso de este discurso es más un exponer a los otros que sí saben y que poseen esta información, reconocida socialmente como la buena. Se trata de una distinción35 discursiva que ellas alientan para diferenciarse de las que no saben, “de las ignorantes”. Está adquirida en el contacto con el campo de la salud y no corresponde a mejores estados de salud de las mujeres pero sí a una mayor atención médica.

Por ejemplo Julia, del primer grupo, que tiene capital social y económico mínimo y es analfabeta tiene un capital cultural en salud regular debido a que es epiléptica y tiene una relación constante con la clínica. Por otro lado su salud también es muy mala pues a pesar de estar diagnosticada y en tratamiento, muchas veces no tiene dinero para la medicina y tiene que verse forzada a sufrir los ataques. Su capital cultural en salud no le sirve para estar mejor.

Bartola del primer grupo:

Mis hijos se han enfermado de gripa, tos, les traigo medicina que ya sé que es buena, les doy vaporru a comer, les pongo limón con sal, esto lo aprendí preguntando cuando era chica, ya que cuidaba a mis hermanos y los vecinos me decían esto es bueno, ponles esto o hazle esto y ya desde ahí, eso se me quedó y eso les hago a mis hijos. Cuando son las amibas yo los purgo o que tengan una infección ya los llevo al doctor y si no se les quita les doy menta.

Juana del primer grupo:

Hace como unos quince días estuve muy mala, estuve encamada, estuve muy mal me tuvieron que llevar al hospital a Coatepec, fui a Xalapa y no me hizo, me pusieron una inyección en la vena, de ahí me llevaron a Coatepec. Ahorita voy a trabajar pero no ando muy bien me duele el riñón, me dieron tratamiento; voy a tener que ir para ver que me dan otra vez.

En el grupo de mujeres con mayor capital económico las madres asisten más a los médicos privados. Se trata, sin embargo, de una atención que no aporta aprendizajes preventivos o de calidad de vida y si una tendencia a la automedicación y a preferir los biberones al pecho. Ir al médico privado es una distinción. Esto no necesariamente ha mejorado la salud de las mujeres aunque sí de los niños, debido a una oportuna atención médica. Del mismo grupo, Eloina:

Yo voy con el médico particular y a mis hijos también y cuando nos llegamos a sentir muy mal pues lo llevamos al médico. La que se ha enfermado más soy yo, más que mis hijos y que mi esposo pues soy yo, hace poco estuve enferma de un seno y fui a ver a la doctora y estuve en tratamiento y no sé porque sucedió, yo pensaba que tenía yo algo de cáncer o algún tumor u otra cosa yo pensaba que tenía, pero no, gracias a Dios no fue nada de eso, pero tenía que estar yendo continuamente con ella y pues para eso del tratamiento tenía que estar yendo y tenía que esperarme para mi periodo de desarrollo y que ella viera que pasaba. Yo sentía en el pecho un ardor como cuando desvena uno chiles y le salta a uno el jugo o una quemada de aceite o mantequilla, y arde. Así se sentía el ardor y yo sentía que me crecía lo que tenía pero no crecía, esa sólo era la sensación que yo tenía del ardor, primero eran piquetes y después fue el ardor y un dolor en la espalda. Al principio sólo era en un seno y después me recorrió en todo, y tenía una bolita que no se me veía por fuera pero se sentía por dentro, me la agarraba y sí se sentía como cuando da uno de amamantar. Así se sentía y pensaba que era algo más grave y sentía dolores en la espalda como cuando uno va a dar a luz, sentía que la espalda se me abría, no podía estar acostada, que algo se me regaba algo que pesaba demasiado como si se fuera a regar. La doctora me mandó a hacer estudios de análisis de sangre, de orina y radiografías y salí bien de eso, y resultó que todo había sido por exceso de trabajo. Un día me puse a barrer todo, a lavar ropa, lavar el patio, los trastes, el suelo, todo lo lavé y me sentí así. A veces sí hago varias cosas en un día pero si no me dio tiempo no lo hago y ese día quería hacerlo todo.

La disposición de las mujeres más pobres ante la enfermedad es la de negar el problema y esperar a que se solucione solo, en una especie de impotencia y de falta de confianza hacia los servicios de salud. Finalmente acuden tardíamente, pagando mucho al médico privado.

Las mujeres que no tuvieron hijos muertos son las de mayores capitales. Los niños muertos fueron atendidos muy tardíamente y la razón principal para dilatar la atención es la falta de dinero. Además, fueron mal atendidos en instituciones de salud. Los niños todos murieron de enfermedades curables: diarrea y bronquitis.

La tendencia de la mortalidad infantil está inversamente relacionada con los distintos tipos de capitales y en especial con el social y el económico. Bartola vive frente al curandero, por un lado, y frente a la clínica, del otro. Tiene tres hijos muertos por enfermedades prevenibles y uno por accidente. La desconfianza en las clínicas nace de una mala atención en las mismas y la práctica de atención tardía está dada por esta percepción de las instituciones y terapeutas, aunada a su situación en la estructura social:

Me casé de doce años, pero lo que pasa es que no dormí luego con él, tuve la primera niña a los quince años, la primera tuviera 17 años pero se me murió, porque Jorge tiene catorce años y otro que se me murió tuviera quince años, y el otro tuviera 16 años. Mi primera niña se me murió nomás de que creo que se empachó, yo esa niña no la pude ver me puse muy mal, muy grave vaya, la cuidaba una cuñada, creo que la pasó de leche, le dio mucha, le agarró vómito y diarrea y la llevamos al hospital pero ya no fue posible; a los 40 días se me murió.

Cuando yo me embaracé tenía quince años y la niña nació cuando yo tenía 16, y cuando se murió la niña pues yo pensaba ya no tener otro, ya no tener más, porque pues yo pensaba que a lo mejor ese problema de que se me había muerto la niña a lo mejor venía por mí, y a lo mejor al tener otro también se me va a morir, a la niña le dio bronquitis, pues la verdad no sé que le dio, ya cuando vimos ya estaba muerta y ya para qué tantas preguntas. Cuando faltó mi hija pues después ya se me olvidó, se me pasó. Yo estaba ignorante y no pensaba yo en nada, me dio tristeza, la sentía yo mucho, porque yo pensaba pues es la primera y es niña y se me vino a morir y pues ya ni modo. Sólo Diosito sabe porqué, poco a poco se me fue pasando, viendo los problemas que pasan con otras muchachas. Luego digo ¡ay Diosito! pues por una parte estuvo bien que me quitaste a mi niña porque pues sabrá Dios como fuera su vida de ahorita o si ya se me hubiera casado, pues sabrá Dios, ya ve con tanta cosa que se pasa ahora. Y pues ya ni modo.

Mi embarazo de mi primera niña me la vi un poco mal me hicieron cesárea, tuve mucha tos como “broncomunia”, desde el inicio de mi embarazo. Ya después de que la tuve, de que me alivié me estuvieron poniendo penicilina, me ponían dos en la mañana, dos al medio día y dos en la noche, era bastante; me vi muy grave, me sentía muy mal. Mi niña nació bien normal…

El segundo niño murió de “broncomunia” tenía ocho meses. El tiempo que dejé entre la niña y éste fue de un año. A mi tercer niño tiene como seis años que le pasó un accidente, tenía cuatro años, estaba en el kinder, a él le pasó un accidente vivíamos hasta allá por la “21”. Caminando íbamos cruzando la calle y un carro lo pasó a traer, de esos cargueros. Mi embarazo de él también fue normal, a todos le he dado pecho, menos a la primera que no la pude atender. Les he dado por año y medio siempre a todos les he dado año y medio… Jorge, Gabino, Víctor y una niña que se me acababa de morir esa se me murió de anemia le agarró dolor y la llevamos al hospital, pero ya no se compuso. De comer si comía, lo que pasa es que estaba hinchadita y la bañé y se le quitó; pero después una tarde llegamos tenía necesidad de leche y entonces ya ese día habíamos gastado el dinero y ella tenía necesidad de leche, se nos pusó mal en la noche. Ya corrimos allá, pero ahora nunca vuelvo a ir porque en vez de que los curen los matan. La primera niña de allí la saqué mal, el segundo niño también entré a verlo y vi que estaba normal, hasta el que los cuida me dijo “su niño ya está bien” y de veras entré y le di pecho y mamó bien, entonces al poco rato ya me avisan de que el niño ya no. Los llevaba al hospital allá a Xalapa pero ahora gracias a Dios ya no, otro de los niños se me vio bien gravísimo así como la niña. Gracias a Dios aquí está, lo llevé al doctor pero al hospital ya no. Los doctores saben, todos los doctores que son doctores saben, pero lo que quieren es dinero por eso está escrito en la Biblia que dice ayuda a tu prójimo pero hay unos que no ayudan que lo hacen por dinero y no por ayudar. Dios dispuso todo para sustentar a nuestro cuerpo por eso es que ya no hay confianza, Dios es el que nos ayuda y Dios es el que nos da de comer.

Alimentación

Sobre la práctica de alimentación, encontramos que las mujeres que vivían en mayores condiciones de pobreza expresaron tratar de alimentar a sus hijos hasta donde sus condiciones de vida se lo permitían. Las mujeres que contaban con mayores capitales expresaron de manera muy parecida la atención a la alimentación que las de menores recursos. Repetían aquí lo que “supuestamente hay que darles” pero la diferencia en capitales de las mujeres si coincidían con la alimentación real. Soledad del primer grupo: “Procuro darles de comer bien y a sus horas les doy sopa, verduras, arroz, tés de limón, naranja, algunas veces huevo”.

Eustolia, del segundo grupo, al contrario, es una de las mujeres con mayores capitales:

Nunca he trabajado. Después de mis partos me cuidaba, estaba con mi mamá, con los cuidados normales del parto y pues todo el tiempo lo he dedicado a estar con ellos y a tratar de cuidarlos lo mejor posible. A mis hijos a todos les di pecho, a la niña le di ocho meses, al del medio le di como cinco meses y a Jonathan cuatro meses o un poco más. A la niña le di ocho meses porque le caían mal las leches, al del medio porque estuvo enfermo mucho tiempo y por eso se la suspendieron la leche, porque todo lo volvía y a Jonathan casi la tomó como cinco meses, fue el último y del que menos me acuerdo. Mi hijo de en medio estuvo enfermo de que todo vomitaba y supuestamente era alérgico a las leches y total que después increíble le hicieron una limpia y con eso mi hijo se me compuso, casi un año me duro así el niño. Haga de cuenta que tenía ocho meses y el niño parecía de tres o cuatro meses de lo mismo de que todo lo volvía. Pero de ahí lo normal de las enfermedades, no han sido enfermizos, ni la niña y el otro niño sí, que de la apéndice, la hernia que se le había reventado a Alfredo. Él también es muy inquieto, muy hiperactivo. Yo cuido mi salud y la de mi familia principalmente con una buena alimentación más o menos funcional. Comer frutas, verduras, pollo, carne, mariscos; el no darles únicamente masa, huevos, sino más o menos irles combinando, verduras, poca sal, ensaladas.

Percepción de su cuerpo

La disposición mental hacia su cuerpo y salud reproductiva, en todas las mujeres, está relacionada con el campo de la salud ya que nunca obtuvieron ninguna información en su familia por considerarse tabú, porque los padres tenían demasiados hijos o por problemas de disgregación social y violencia familiar. Sólo dos obtuvieron algunos conocimientos en la escuela, las que tienen secundaria. Bartola del primer grupo:

Yo cuando me casé, en mi casa nunca me explicaron de lo que me iba a pasar, tampoco de la regla, como me casé chica todavía no me pasaba, y la verdad fue que yo dilaté para dormir juntos. Cuando mi primera regla como ahí estaba la señora fue la que me empezó a decir, no te vayas a espantar. Pues yo no sé porqué mi mamá no me explicó, porque hay mamás que no les gusta platicar, tienen su tiempo y no lo hacen, por motivo del trabajo y uno no hace por estar con los hijos…. Yo empecé con la regla fue entre trece o catorce años. Cuando me casé yo no dormía con mi esposo, porque yo no me imaginaba nada, o sea, no me imaginaba como era el matrimonio, no tenía idea, pensaba que había que asistirlos, darles de comer, no sabía que al acostarme con él iba a tener hijos.

Soledad del primer grupo:

Le voy a contar que yo me crié con mi abuela pero muy poco tiempo, ya después cuando ellos faltaron, ahí empezó el sufrir un poquito. Pero andenantitos en los tiempos de los abuelitos pos no contaban nada de lo que uno iba a sufrir uno en la vida, no nos contaban de nada de tener novios o del desarrollo que las mujeres tienen, bueno más bien tenemos, ni que la mujer podía quedar embarazada y que uno podía tener hijitos, ¡que esperanzas que nos contaran todo esto! Y menos cuando uno viene de un rancho, ya ve que en un rancho es diferente yo creo que les daba pena o no sé, pero a mí jamás me dijeron nada. A mí ya me vinieron a decir de los cambios de la mujer, aquí en Xalapa con una señora, tenía yo como trece años cuando ella me comentó qué iba a pasar y que no me espantara, pero no me contó de las relaciones, de que uno debe cuidarse, o de que uno pos, que yo podía ser mamá. Yo por ejemplo, me casé como a los catorce o quince años y como le dije no me decían de las relaciones y pos yo no sabía que podía pasar, con decirle que cuando iba a nacer mi hijo no sabía yo por donde iba a nacer, luego le preguntaba yo a mi suegra “¿oiga usted por dónde me va a nacer mi criatura?”, yo pensé que por el ombligo, es uno muy ignorante como yo no tuve estudio no tuve nada de eso y ya me explicó mi suegra “ya sabes, por donde hiciste relaciones, por ahí nacen”.

Del segundo grupo tenemos el testimonio de Mónica:

Yo cuando era chica en mi casa veces nos hacían caso y veces no, yo creo que era por el trabajo de mis papás, ellos se cansaban mucho y no tenían tiempo para nosotros. Además, como éramos muchos, no le alcanzaba el tiempo a ellos para ocuparse de lo que debíamos saber y de lo que nos podían enseñar y nunca me enseñaron nada de nada. Mire, el día que me tocó la regla yo tenía trece años y me espanté mucho porque yo no sabía nada, además, cuando me pasó no le dije a mi mamá porque yo pensaba que era malo y me iba a regañar, y pues me daba mucho miedo, además éramos once hermanos y yo pensaba que cómo le iba a decir a mi mamá y qué pensarían mis hermanos, que a lo mejor era algo malo, uno no sabe nada de esas cosas. Ya después ya me dijeron que era, y mire, ya lo ve uno diferente, cuando los novios empezaban eran otras cosas que tampoco sabíamos nada y menos con muchos hermanos.

Planificación familiar

No se encontró una relación clara entre prácticas de planificación con la percepción de la salud. La planificación familiar va en función del capital cultural y de la situación personal que posee cada mujer. No corresponde, por otro lado, de la misma manera a una mejor salud de las mujeres. Solamente el tener los partos en clínica apareció con la misma tendencia que la mejor salud. La planificación familiar no crece necesariamente con el aumento de capitales y el número de hijos no es distinto. Los nacimientos con partera disminuyen claramente al igual que la mortalidad infantil en el segundo grupo. Encontramos que en las quince mujeres, tanto en las que planifican como las que no, influyen las situaciones personales de cada una en la toma de decisión de esta estrategia de fecundidad, así como también el capital cultural. Once mujeres planifican y cuatro no planifican, en un caso por la religión, dos mujeres no tienen pareja y una no planifica porque ya no tiene relaciones con su marido.

Violencia, alcoholismo, disgregación familiar, sexualidad y salud emocional

Hay una relación entre la salud de las mujeres y su historia de vida y si han tenido satisfactores mínimos económicos, culturales y de apoyo social. La situación en que las mujeres han experimentado la violencia de manera física, verbal o sexual, ha repercutido en su salud mental o física en los dos grupos. Algunas han sido violentadas desde su niñez y en su matrimonio. Las mujeres que aún no han salido del problema es debido a no tener opciones y querer proteger a los hijos.

Tres mujeres que tuvieron capitales sociales y económicos buenos, pero cuya salud y la de sus hijos, al igual que su capital cultural fueron regulares, han vivido situaciones de vida difíciles con disgregación familiar, violencia y alcoholismo, Eloina tuvo un padre alcohólico y violento, Cristina tuvo un primer marido alcohólico que la golpeaba y que le quitó a uno de sus hijos (también violentados). Ana por su parte vive actualmente en una situación de violencia física y emocional. Ésta última coincide en tendencia con la disgregación familiar. Nohemí que es la mujer que mayores capitales tiene de todo el grupo y que es auxiliar de salud cuenta su historia:

Trato de cuidarme, y lo que puedo yo me curo, me hago el papanicolau cada año para ver como estoy y cuando me lo hacen me hacen el de mamario, hace poco estuve muy enferma, me enfermé mucho se puede decir que psicológicamente, por tanto problema que tengo pero estuve en pláticas con una amiga psicóloga, porque de veras estaba mal. Yo tenía mucha depresión, y aunque traté de hacer cosas de la casa y distraerme y pasar el tiempo pues no era igual, tenía una gran depresión, hasta a un comité me metí para distraerme. Y realmente fue duro porque ni así me sentía que servía, decepcionada así, fue feo. Yo hago todo lo de la casa y él no me ayuda en nada dice que eso lo debo hacer todo yo porque es trabajo de mujeres, sólo da dinero para la casa. A él no le molesta que trabaje, pero eso sí, dice que debo hacer todo lo de la casa que son mis obligaciones, ver a los niños y ya luego ir a trabajar. Yo he tenido enfermedades vaginales, infecciones vaginales y fuertes, por eso tomé la decisión de no tener relaciones con él, porque la perjudicada era yo. Yo iba a las pláticas del Seguro Social, tomaba todas las precauciones, pero todo esto de nada servía si el problema era él, mi esposo. Decidí ser matrimonio pero no pareja y eso también me ha causado problemas conmigo, pero prefiero también estar mal por eso, a después tener cáncer, y que le hago falta sobre todo a mis hijos. Yo tomé esa decisión y él piensa que él no es responsable de la enfermedad vaginal dice que él no es, porque si él fuera estuviera igual que yo, que en todo caso dice que soy yo la que he de tener una relación con otra persona. Yo muchas veces le dije “si tú tienes relaciones fuera cuídate o cuídame a mí, por lo menos cuando estés conmigo usa el condón” pero él me dijo que no, que eso no era para él y eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de ya no tener relaciones con él. Yo conmigo misma al tomar esta decisión pues me siento bien porque me estoy cuidando o protegiendo, porque ya mi problema era a cada rato estar con el doctor y hasta la trabajadora social me decía que ya no era problema mío que yo sí había tomado las medidas necesarias que el problema era él. Yo luego decía si no tomo estas medidas pues no me estoy valorando y si ya me sentía como me sentía, pues dije, lo menos es cuidarme. A cada rato tenía flujos y hongos en los ovarios, y ese flujo casi nunca desaparecía.

Vemos así, que además de los determinantes de las prácticas (habitus+capitales+campo de la salud), la salud de las mujeres se ve impactada por las prácticas de violencia y de alcoholismo.

En el caso de las mujeres del primer grupo, la situación es peor. Bartola, Julia y Carmen, poseen los capitales económico, social y cultural mínimos. Su situación de vida es precaria, son analfabetas, campesinas sin tierra y Julia, quien no tiene marido, trabaja haciendo bordados y vendiéndolos por la calle. La salud de estas mujeres y de sus niños fue la peor de la muestra. Todas han sufrido varios tipos de violencia, tanto del padre (las tres) como de los maridos (Carmen y Bartola).

Hay una diferencia entre estas tres mujeres, Julia posee un capital cultural en salud mayor que Carmen y Bartola. Sin embargo, la fuente de su conocimiento está relacionada no con un mayor capital cultural, sino con el hecho de que es epiléptica y desde muy niña ha tenido contacto con la clínica. Su salud es la peor de todas pues muchas veces no tiene dinero para el medicamento y acude cuando tiene varios ataques y está muy mal.

Bartola es una mujer que tiene 31 años, ha tenido diez hijos, de los cuales cuatro han muerto, tres bebés, y uno atropellado a los cuatro años. Su primer marido era alcohólico y también lo atropellaron. El segundo fue alcohólico muchos años y le pegaba, hasta que gracias a la religión dejó de beber. Dice que está bien de salud y tranquila gracias a su religión que le ha explicado todas sus desgracias.

De quince mujeres, sólo tres mujeres no han sufrido violencia. Las otras doce han experimentado en algún momento de su vida algún tipo de violencia. Cuatro mujeres vivían, hasta el momento de nuestra investigación, en situación de violencia (tres sufrían violencia verbal y física y una solamente física). Las ocho mujeres restantes lograron salir de esta situación en su momento, dos experimentaron los tres tipos de violencia, dos tuvieron violencia física, dos física y verbal y dos sufrieron violencia verbal únicamente.

Estas mujeres salieron de la situación de violencia por diferentes causas; una de estas mujeres se valió de la religión, cinco abandonaron a su marido, una fue porque su marido dejó de tomar y no tuvo agresión después de ello, una más fue abandonada por su marido. Encontramos que de las doce mujeres que han sido violentadas, en siete casos, el esposo han tenido o tiene problemas de alcoholismo, de éstas dos siguen en la misma situación de violencia en pareja.

Se encontró que de las mujeres violentadas o que sufrieron en algún momento de su vida violencia, hubo dos en las que la salud fue buena, cinco regular y cinco más se encontraban en una situación mínima. Por otro lado, fue claro que la situación de violencia que han vivido las mujeres repercute en su salud mental ya que sufren fuertes depresiones y viven angustiadas y con sentimiento de culpabilidad.

Las mujeres que no se han enfrentado a la separación, es por permanecer con sus hijos o porque quieren al marido. Expresaron también haber soportado la situación porque estaban embarazadas y era la única solvencia económica con que contaban.

La disgregación familiar está en relación con la violencia familiar además de repercutir en la salud mental de las mujeres. Encontramos un grupo de mujeres (cuatro) en el cual los problemas de disgregación familiar, violencia y depresión coincidieron. Éstas son las mujeres que no pudieron salir de una situación de violencia y están siempre deprimidas. Por otro lado hubo tres mujeres que lograron salir de la situación de violencia y siguen deprimidas. Tres mujeres salieron de la situación de violencia, sufrieron disgregación y no se encontraron en estado de depresión. Las que no han sufrido disgregación y salieron de la situación de violencia y no se encuentran deprimidas son dos.

La satisfacción sexual está inversamente relacionada con la depresión. La línea de tendencia de salud emocional es descendente en los casos de violencia y de disgregación familiar. Tiene una tendencia muy distinta a la salud de las mujeres y es más parecida a la del alcoholismo, inversa a los capitales económico y social.

La salud emocional tampoco tuvo relación directa con los capitales y al igual que la satisfacción sexual presenta una línea de tendencia inversa a la violencia y el alcoholismo.

Julia ha sufrido violencia sistemáticamente. Los padres tuvieron problemas entre ellos desde antes de su nacimiento, ya después de nacida éstos aumentaron cuando tenía ocho meses de edad; su abuela fue la que le contó que su padre maltrataba mucho a su mamá debido a que él tomaba mucho. Las constantes peleas, la falta de dinero y sobre todo de amor fue lo que obligaron a su madre a irse de la casa dejando a sus hijos con su marido. Actualmente ella es madre soltera, el padre la sacó de la casa y cuando lo visita la sigue golpeando. Su hijo es un niño que llora, lo golpea a su vez y él la ayuda cuando le dan los ataques. De toda la muestra es la que en peor situación se encuentra:

La falta de cuidados por parte de mi padre originó que a los pocos meses me diera una fuerte infección en los ganglios me vi muy mal y tuvieron que operarme esto sucedió antes de que yo cumpliera un año de edad. Tiempo después mi padre se juntó con otra señora “la China” -como yo le decía- la cual me trataba muy mal. Nunca fui de su agrado debido a que ella tenía una hija a la cual trataba con más cariño que a mí; nunca conté con el apoyo de mi padre cuando ella me castigaba o me pegaba, al contrario, cada vez que él llegaba borracho me pegaba. El trato desigual por parte de mi madrastra hacia mí era muy notorio, ya que cuando tenía cinco o seis años antes de irme a la escuela me paraba a las seis para que echara yo las tortillas del día, en cambio a su hija la paraba quince minutos antes de la hora de entrada. Yo hacía casi todas las labores del hogar.

La maestra de mi escuela empezó a notar que mi salud no era muy buena ya que en más de dos ocasiones me salió sangre por la nariz. Le preguntó a mi hermano mayor si él sabía algo acerca de eso y él sólo contestó que los corajes que me hacían pasar en la casa tal vez eran la causa de mi enfermedad; la maestra le dijo “cuida mucho a tu hermana, no la descuides”. Mi estado de salud empeoró cuando yo tenía siete años cuando me diagnosticaron epilepsia. Antes de que pasara esto mi padre no hizo caso a los desmayos que tenía; en un principio eran ocasionales, pero con el tiempo se hicieron más frecuentes hasta que en una ocasión tan fuerte fue mi desmayo que me golpeé fuertemente la cabeza, me salió sangre y fue como me llevaron al doctor. Yo pienso que mi enfermedad la tenía desde que estaba en el vientre de mi madre, ya que mi papá la hacia pasar por muchos enojos y seguido la golpeaba, es por eso que yo creo que esto tiene que ver con mi enfermedad. Desde que me diagnosticaron esta enfermedad mi vida cambió por completo, ya que tenía que estar alerta al momento en que me diera un desmayo para no pegarme en alguna parte del cuerpo, pero en ocasiones ni tiempo me daba de darme cuenta. Como el medicamento que me recetaban era caro en ocasiones no me lo podían comprar, y si lo había, mi madrastra no me daba el dinero porque no quería.

Juana y Soledad se distinguieron de las anteriores en que tuvieron mejor capital social, aunque el económico y el cultural fueron mínimos. Los niños, sin embargo, tuvieron una mejor salud que los de Julia y los de Bartola.

Juana ha sufrido el abuso sexual a su hija por su marido, a la cuál embarazó:

En total los hijos que tuve yo son seis, con la que se murió y me viven cinco. La mayor es niña (Patricia), la segunda fue niña, la que se murió de tres meses; después sigue Juan, luego Gerardo, Elvira e Isidro. En todos mis embarazos fueron sin complicaciones, normales. Sólo en el segundo que fue cuando me caí, yo no tuve ninguna complicación, sólo fue la niña que nació con sus coyunturitas lastimadas porque la cargaba y lloraba mucho, nació con su cuerpo magullado y sus huesitos zafados porque en las noches eran llantos, no dejaba dormir para nada.

Nosotros tuvimos ciertos líos, mi hija la recogió de año y medio y este canijo abusó de ella, el niño que ella tiene es hijo de él, de mi marido, por ese motivo él se fue de nosotros. Creo que el abuso de mi segundo marido hacia mi hija fue porque ella se iba con él a trabajar, donde quiera que él iba la sacaba, se me fue, se me fue, esa fue la causa de nuestra separación. Él me quitó un niño, el que le sigue a Juan, un gordito, fue a la escuela también aquí, la maestra Camelia si lo conoce, se llama Gerardo. Ese niño se lo llevó con la condición de que cada ocho días me lo iba a traer, pero ya hizo un año de que el niño yo no lo he vuelto a ver, no lo conozco, no lo he visto, pero me han dicho que si quiero me pasan al DIF, pero digo yo pues ya, mejor le echo la bendición desde aquí y Dios que lo cuide, él decidió irse con él. En cambio Juan decidió que él mejor se quedaba con su mamá. Porque Juan llegaba de la escuela al medio día y me iba alcanzar al trabajo. En cambio yo ahorita soy la que los estoy sacando adelante, le estoy diciendo a Juan ya que yo no tuve estudio, pues tú aprovéchalo “m’ijo”, porque ahorita la vida está difícil. Entre semana va a la escuela y los fines de semana los sábados va a la capilla a la doctrina, quiero que haga la primera comunión, primeramente Dios. Le digo hijito échale ganas porque para cualquier trabajo piden papeles, es por eso que les digo a éstos que le echen ganas, a Elvira también.

Yo pienso que mi nieto fue de siete meses porque se le adelantó el parto a causa de la ampolleta que le dieron para la gripa, entonces eso fue lo que le aprontó el parto. También a que ella estuvo tomando té para tirarlo, pero nada; la señora que estaba en la casa la que me cuidaba los chamacos fue la que me dijo que ella toma té, pero yo no pensé que la muchacha tuviera esto, después me di cuenta porque mi mamá me platicó, me fue a ver y me dijo que no tenía otra cosa más que embarazada, pero de quién era. Ya al otro día fui ya que se iba a aliviar que entro a verla, y no sé, será por miedo no sé la verdad, me dice que no, que habían entrado unos muchachos que andaban por la finca y abusaron de ella, de ahí no la sacamos era lo único que me decía. Ya hasta que con una persona que platicando con confianza ella se lo dijo y esa persona me lo dijo a mí. Ya fue cuando yo y él la separación, le digo a él “cómo es posible que hayas hecho esto es lo más cobarde que hayas hecho cómo es posible, te vas tú de la casa o me voy yo”, se salió él. Pero yo en el Haya yo tenía miedo que se vaya a meter o algo, mejor me vine para acá, ya a los niños los saqué y me los traje para acá. En el Haya iban a la escuela, el papel que dio la maestra Camelia me sirvió para apuntar a Juan porque me lo pidieron, ya a últimas lo saqué para venirme para acá, ya los fui a apuntar acá.

Tengo año y medio de separada de mi marido y para nada nos hemos visto. Mi nieto no ha querido caminar, yo pienso que para año y medio ya debería de caminar y no quiere caminar. Mi hija no se cuidó y estuvo mala pero fue por lo mismo que lo tomó a relajo, le da un dolor y fue por lo mismo de que no se cuidó, y le estaba cayendo una infección en la matriz, tuvo un tratamiento en el hospital pero ahorita ya. Ella no trabaja cuida al niño y la que atiende a los chamacos, porque yo me voy y regreso muy tarde y ella es la que los atiende, les da de comer.

Estrategias de inversión social y capital simbólico

Las estrategias de movilidad social de las mujeres se reducen a matrimonio y al embarazo independientemente de la posición en el espacio social. La mayoría de las mujeres que utilizaron el matrimonio como una estrategia de inversión social, no lograron mejorar su vida económica ni emocional. De todos modos, el capital simbólico que poseen es el de tener hijos y ser madres. Todas las mujeres tienen como principal proyecto de vida sus hijos, independientemente del capital económico, cultura, social. De hecho tener hijos es un símbolo de distinción y la mayoría de las veces, el sólo capital simbólico.

Construyen su identidad a partir de sus vivencias y sobre todo al hecho de ser madres. Las mujeres expresaron haber experimentado un sentimiento de alegría y felicidad ante el hecho de saberse o estar embarazadas. La feminidad está relacionada estrechamente con el concepto de maternidad y todas las propiedades inherentes: amor – servicio – abnegación – sacrificio. Su salud está referida constantemente a estas situaciones de vida que aparecen como opciones sociales únicas para este grupo de población.

En los resultados encontramos que de las quince mujeres, siete mejoraron su vida al casarse, emocional y económicamente. De éstas siete, tres, no tuvieron estabilidad económica y emocional durante su primer matrimonio, sino hasta el segundo o tercer matrimonio y cuatro tienen estabilidad económica y emocional en su primer matrimonio. Del resto de las mujeres, ocho no mejoraron su vida con el matrimonio, ya que no contaban con una estabilidad económica ni emocional.

Las desigualdades de las relaciones de género basadas en la diferencia entre ser hombre y mujer, a través de un proceso de socialización que condiciona la identidad femenina y expresa la desigualdad de poder, fue patente en la violencia hacia los hijos también en ambos grupos.

Yo a mis hijos trato de educarlos bien y se puede decir que para mí lo que hago así debe ser su educación pues es diferente porque por ejemplo, a mi hija siempre la regañamos más, o no sé como se diga a que esté más atenta. Ella tiene que estudiar, ella tiene que escribir y ya no debe de jugar, entonces mi hijo yo siento que todavía está en una época todavía en una edad de jugar, no de exigirle tanto, y ella yo quiero sí que estudie, entonces ella “sí vas a jugar, sí vas a jugar”, pero primero vas a hacer tarea, primero estudia un ratito; en ese sentido es en que está la diferencia. Pero en su alimentación y atención, a los dos lo mismo, no se enferman, menciona Eloina.

Y aunque efectivamente no encontramos desigualdad alimentaria entre niños y niñas, sí lo encontramos en la atención a la enfermedad: las niñas son llevadas al médico más tardíamente.

La violencia simbólica desde la perspectiva de género se ejerce en las mujeres en el tener que cumplir la función de “ser mujer”. Es un mecanismo social por el que se coloca a la mujer en una posición de subordinación frente al hombre, se trata entonces de una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, relaciones que han causado la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo, por supuesto, es totalmente tolerada y reproducida.

Dice Cristina: “Mi esposo no toma, mujeriego a lo mejor.. ¡quién no! Cuando me junté con él sí tomaba, pero fue dejando ya cuando nació el niño dejó de tomar, ya ahora sólo toma cuando hay alguna fiesta”.

Las mujeres asumen posiciones inferiores a las de los hombres. Se le atribuyen quehaceres domésticos, crianza de los hijos, cuidado del marido y trabajo fuera del hogar. Ella tiene la carga social respecto a su maternidad y es ella quien debe cuidar a los hijos, el hombre sólo se encarga del trabajo, es ella la responsable del cuidado de su familia. El hombre por su parte tiene la responsabilidad de sostener económicamente a la familia, debido al trabajo que realiza considerado “pesado”, el cual le imposibilita atender a sus hijos y a ayudar a su esposa que “ya no es su obligación”. La mujer hace doble trabajo ya que atiende el quehacer de su casa, lava, plancha, limpia, atiende a los hijos, prepara la comida, atiende al esposo, y trabaja fuera del hogar ayudando al esposo económicamente.

Menciona Mónica:

Mire, nosotros éramos muy pobres, bueno ahora también pero no como antes, ahora ya tengo mis cosas y comemos mejor, pero éramos pobres, además que mi marido era muy irresponsable y nunca se interesó de cómo me sentía ni me preguntaba ni nada, y nunca sabía de cuando me sentía mal porque como no le daba importancia, me decía que se me iba a pasar y que me aguantara, que por eso era uno mujer y que por algo nosotras como mujeres éramos la de los embarazos.

Encontramos que las distintas disposiciones de las mujeres sobre las estrategias de movilidad social de su historia de vida, impregnan su salud emocional. Las mujeres violentadas de nuestra investigación se encontraron en un estado de depresión constante y estuvieron a menudo tristes, síntomas de respuesta ante lo que han experimentado, lo que las lleva a tener una percepción de su salud mental como deficiente. Consideran que la violencia se interioriza y las debilita en su desarrollo personal haciendo que se estacionen por mucho tiempo en esas situaciones. Con grandes dificultades algunas lograron salir adelante, pero aún después, las sigue afectando el maltrato y desatención. Sienten haber sido tratadas como objetos, siempre en servicio para “otros”, estando en un segundo plano. Y, sin embargo, todo su esfuerzo es tratar de mejorar y atender la vida de sus hijos y marido dejando de lado su propio bienestar, pasando por alto lo que ellas puedan sentir y pensar y dejando al último la atención a su salud.

Es necesario resaltar que las mujeres a pesar de haber cumplido con deber de ser madres y haber expresado un sentimiento de alegría, no están satisfechas y consideran que su desarrollo personal no es bueno. En un principio el matrimonio parece resolver su situación de vida, pero después el trato que reciben de los esposos y la situación económica en la que viven, hace que ellas se sientan mal y culpables. Lo anterior aunado a las situaciones que vivieron en la infancia como la disgregación familiar, el trato de los padres, la violencia, etc. permearon el discurso sobre su salud emocional.

Dice Juana:

Mi marido tomaba llegaba borracho a golpearme en cambio estaba Juan chiquito a veces me lo quitaba, tuvimos líos con mi suegra porque su padrastro era el señor que trabajaba en el “agero” aquí abajo, por ahí vivía su mamá entonces, me quitó al niño (Isidro) llegaba tomado me pegaba y él últimamente es alcohólico. Yo me esperé, él tomaba y llegaba a golpearme, una señora de acá abajo me dijo que lo llevará y se quedó anexado. Tiene siete años que no toma pero salía y tomaba y salía lo mismo; él se aflojó no quería trabajar, yo dejé de trabajar, me ponía a trabajar después “no tiene caso, yo tengo marido y para que voy a trabajar”, luego me decía mi mamá “eres bien tonta tú eres la que trabajas entonces para que lo quieres”, “así me gusta”. Yo ya me voy a trabajar y me mortifico, luego llegan mis niños me acuesto a dormir, pero antes vivíamos fea la vida con él, entonces él agarró camino, yo estoy acá, aquí no es mío, sólo es prestado.

El matrimonio es la estrategia privilegiada para tener una mejor vida, pero también embarazarse es una opción. Las mujeres recurrieron al embarazo pensando en que podían mejorar su situación de vida estando ya casadas, sin embargo, esto no cambiaba radicalmente aunque expresaron que las hacía sentirse bien con ellas mismas. Las mujeres que recurrieron a esta estrategia pensaron que al tener un hijo no iban a estar solas, o bien que el marido cambiaría ante ciertas actitudes. Pensaron en que tendrían cierto reconocimiento y atención por parte de él. Hubo también quien se embarazó pensando que así el padre de su hijo viviría con ella. De las quince mujeres, seis utilizaron al embarazo como estrategia, las que lo utilizaron se vieron afectadas en su salud mental y física ya que esto no les resultó pues su situación de vida fue igual o peor; dice Rosa: “Yo pensaba que con mi embarazo de cierta forma iba a mejorar mi vida personal pero después me di cuenta que no fue así, que yo quería mejorar mi vida personal y no mejoró, no fue lo que yo esperaba”.

La satisfacción que las mujeres expresaron de cómo han logrado salir adelante en diferentes momentos de su vida se aúna también a otro tipo de experiencias o actividades que ellas realizan que las hace sentirse bien. A pesar de las situaciones de vida y la depresión, las mujeres tendieron en su mayoría a estar orgullosas de haber sobrevivido y haber podido salir adelante. Esta fuerza es sumamente importante para seguir adelante con sus funciones.

El reconocimiento (capital simbólico) que tienen las mujeres por parte de los demás está basado en la calificación de ser una buena madre. Esta situación se encuentra constreñida por la falta de oportunidades sociales y por la valorización de la maternidad-matrimonio. Aún en los casos en que el padre prefería que la hija estudiara, la madre apoyó y alentó su matrimonio temprano como una forma de seguridad y una estrategia de tener un futuro más seguro.

Conclusiones

Ubicamos a las mujeres en dos grupos basándonos tanto en las disposiciones mentales o habitus (referidos a sentidos y significados individuales basados en vivencias personales y, a la vez, circunscritos histórica y socialmente) como en sus prácticas. A pesar de sus diferencias, ambos grupos elaboraron sus sentidos y disposiciones prácticas en relación con el campo de la salud, a través del acceso a la atención de terapeutas, médicos e instituciones. La educación recibida por parte del campo de la salud se caracterizó por privilegiar la curación y atención dejando de lado la importancia de las prácticas preventivas. Las únicas disposiciones de prevención significativas y prácticas referidas a éstas, que encontramos en el estudio, fueron las de lavarse las manos antes de comer, alimentación y la de planificar la familia.

La interacción con el campo de la salud no aparece como un instrumento de mejoramiento de la salud ya que no fomenta prácticas preventivas, sino curativas y de automedicación, de atención tardía y una interiorización del lenguaje médico a manera de distinción social.

La correspondencia encontrada entre las prácticas y la auto-comprensión de los individuos ligados al campo de la salud y con posiciones específicas en la estructura social de los dos grupos, permite una concepción distinta de educación para la salud; una educación para la salud que se ligue a las situaciones, necesidades y significados de los agentes. Todas las mujeres tienen disposiciones de resistencia y organizan su malestar y mala salud en lo que ellas mismas llaman “depresión”. Por otro lado, enarbolan un “orgullo” porque han logrado cambiar situaciones muy adversas para su salud (salir de una situación de violencia, alcoholismo, etc.), cual sobrevivientes de una guerra. Tanto de ahí como del deseo de forjar el futuro de sus hijos, dicen, proviene su fuerza. La búsqueda de opciones para mejorar su vida podría relacionarse con los esfuerzos de educación de las instituciones, correlacionando significados y prácticas.

A las diferencias de clase, se suman las desigualdades de género. La situación de género coadyuva a una suerte de control de los cuerpos de todas las mujeres donde disposiciones, pobreza de capitales, exclusión social, estrategias biológicas y sociales se suman a la falta de opciones de educación. Por lo anterior, además de una concepción distinta de la educación para la salud resulta necesaria la ingerencia en la estructura social. Por ejemplo, acrecentar las oportunidades escolares, trabajar las desigualdades de género, alentar la organización y participación de distintos grupos de mujeres y aprovechar el espacio donde se está reproduciendo la intersubjetividad en el campo de la salud. Lo anterior complementaría una educación que ayude a las mujeres a enfrentar las imposiciones sociales, fortalecerse y construir su salud y la de sus hijos de una manera alternativa.

Discusión

Este trabajo propone a la investigación social como base de los modelos educativos, ya que considera que las disposiciones y el sentido de la enfermedad y la salud en su doble relación a la experiencia y el campo de la salud son interpretaciones de lo social por parte de los agentes. La categoría de salud se construyó con base en las nociones lógicas utilizadas para definir la enfermedad y el estar bien, para diferenciar la salud de la enfermedad, para interpretar qué les pasa, la norma de estar bien o de estar enfermo (activo o inactivo en la sociedad), que permite dominar la incertidumbre de lo inorgánico informulable y determinar si se está bien o enfermo, nos permitió avanzar en la construcción del objeto estudiado. Sin embargo, es necesario tener un concepto de salud que dé cuenta de la complejidad de la relación entre salud, disposiciones y prácticas de las mujeres en el campo de la salud para seguir construyendo el objeto de estudio. ¿Cómo es que se tejen dos dimensiones aparentemente separadas: lo biológico y lo social? ¿Cómo es que esta incorporación de estructuras sociales y marcos interpretativos incide en la organización de lo afuera y de lo adentro por parte de los habitus? ¿Cómo incide esto en la salud, a través de prácticas en una relación compleja con el campo de la salud? Éstas son preguntas a las cuales tendrían que ir dando respuestas las investigaciones para que la educación para la salud sea un instrumento de mejoramiento de la misma.

Bibliografía

Actualidad Gerencial en Planificación Familiar. El Cairo y más adelante: cómo enfrentar los retos administrativos críticos. Estrategias para el mejoramiento de los programas y servicios, III(4): 1-8, 1994.

AGI, “Encuesta de Opinión sobre la Práctica del Aborto en Brasil, Perú y República Mexicana”, 1992, citado por Instituto Guttmacher, en Aborto clandestino: una realidad latinoamericana, Nueva York, 1994.

Álvarez-Larrauri, Selene, “Construcción de la salud como hecho socio-antropológico. Paradigma teórico y metodología”, en Revista Cuicuilco, Nueva Época, vol. 7, núm. 19, mayo-agosto de 2000, ENAH, México, 2000.