La historia de las vías de comunicación en el actual estado de Oaxaca, se remonta a los trazos que delinearon los hombres, mujeres y niños al llegar por primera vez a este lugar. Desde que los antiguos pobladores se asentaron, tres han sido los principales factores presentes en el proceso milenario de construcción de sus rutas para relacionarse entre sí y con el resto del mundo y buscar un hogar, dominar un territorio e intercambiar de mercancías. Construir los caminos no fue obra fácil, pues su territorio presenta un paisaje abigarrado, con el que los pueblos tuvieron que aprender a vivir y a franquear las barreras naturales, para no permanecer aislados de otros pueblos. Lo accidentado de su territorio impuso a la población una tarea inmensa durante cientos de años para construir sus caminos, pero también les brindó una gran riqueza natural y cultural con respecto a otras entidades.

El trazo de las supercarreteras de México, y en particular las del estado de Oaxaca, parece obra de la tecnología moderna, pero si hacemos un viaje al pasado, quedaremos sorprendidos al percatarnos que hoy seguimos transitando por las mismas rutas que delinearon los primeros habitantes asentados en esa entidad federativa. Entre estas dos épocas, median no sólo las innovaciones tecnológicas, sino todos los avatares sociales y políticos de los hombres que las construyeron. Es decir, que los caminos tienen toda una historia, y la historia de los pueblos oaxaqueños cabalgó a través de ellos.

Nuestros antepasados buscaban un hogar

La historia de los caminos, huellas que hombres, mujeres, ancianos y niños dejaron en sus largas migraciones se remonta a la prehistoria. Los pueblos prehispánicos de Oaxaca abrieron las primeras rutas en su caminar por las montañas, por las selvas, por las riberas de los bosques y por las orillas del mar, en la búsqueda de lugares propicios para asentarse y construir sus moradas.

Las características de los caminos fueron cambiando según las actividades y las relaciones con los grupos sociales. Los caminantes de Mesoamérica transitaban por estrechas veredas, hechas con la huella del pie y con el paso del cuerpo. Por ello, los antiguos pobladores utilizaron la planta del pie como símbolo para representar pictográficamente la acción de caminar y el registro de sus rutas.1

Las sendas que llevaron a los primeros cazadores y recolectores (aproximadamente 9000 o 7000 años a. C.),2 al territorio de lo que hoy es el estado de Oaxaca, se fueron convirtiendo en un mapa de veredas que comunicaban a los asentamientos de agricultores. Por esta red de caminos circulaban constantemente personas, y lo que les permitió intercambiar objetos e ideas. Habitantes de grandes centros económicos y ceremoniales a diversos poblados, hasta que las rutas entre grandes culturas se hicieron permanentes.

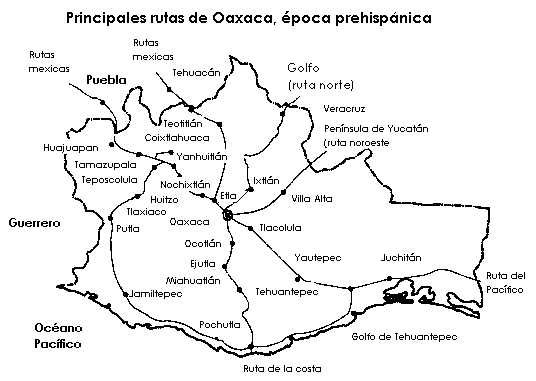

En el periodo Preclásico, la ruta cultural olmeca fue la más importante; en ella se incluía a Oaxaca y a Chiapas. Iniciaba en el Golfo de México, cruzaba por Istmo de Tehuantepec y continuaba rumbo a Centroamérica. En la época de los centros urbanos (500 a.C. – 750 d.C.), la ruta cultural zapoteca partía de Monte Albán y se extendía en tres direcciones: al norte rumbo al Golfo de México, al noreste por la península de Yucatán y al sureste corría paralela por la costa del Pacífico, siguiendo las huellas olmecas hasta internarse en Centroamérica.

Transitar por las montañas escarpadas debió haber sido una misión difícil, convirtiéndose en una actividad especializada, ya que sólo se contaba con la fuerza del propio cuerpo, no se conocía la rueda y no se tenían animales para la carga. Por las veredas transitaban principalmente los tamemes o cargadores que transportaban los objetos sobre sus espaldas, los pochtecas o comerciantes a distancia y los painanime, plural de painani que significa “correo ligero”. Estos personajes recorrían el territorio oaxaqueño pese a sus montañas escarpadas. Por ejemplo, los comerciantes mexicas transitaban constantemente hacia el sur en busca de oro, plumas, cacao y jade.3

Las grandes vías de comunicación de Mesoamérica se cimentaron bajo la influencia de los aztecas (1428). A partir de entonces se integraron las diferentes culturas, primero por la guerra y después por el tributo y el comercio. Con el dominio azteca, sobre casi todo Mesoamérica, Oaxaca se dividió en dos zonas: la de los “aliados” y la del territorio enemigo, ya que muchos de los zapotecos, herederos de toda una tradición guerrera, se resistieron a la Triple Alianza.4

Gracias a los códices podemos conocer los numerosos lugares existentes en la Oaxaca Prehispánica, dominada por los mixtecos y zapotecos.5 Las evidencias arqueológicas también indican que la dominación azteca en la Mixteca era de notable importancia, pues por ahí pasaban los comerciantes del Imperio mexica en su ruta hacia el Soconusco, principal puerto azteca del Pacífico que competía con el de Xicalango, situado en las costas del Golfo. La importancia de este puerto consistía en ser el punto a donde llegaban las mercaderías traídas por los mayas, vía marítima, desde el Golfo de Honduras. Asimismo, los pueblos de las sierras adyacentes al puerto comercial, como los zoques, tzetzales y tzotziles, bajaban a comerciar.

Para llegar al Soconusco había dos rutas: una salía de Tochtepec (entre Puebla y Oaxaca), donde los pochtecas podían internarse en la sierra rumbo a Tlaxiaco, ubicada en la región mixteco-zapoteca y que se usaba fundamentalmente en época de lluvias; y la otra atravesaba el territorio enemigo de Tehuantepec, para seguir por Tuxtla hacia el Soconusco y que usaban en época de sequía. De este punto se internaban hasta Centroamérica.6 Sin embargo, para que este tráfico hacia el sur pudiera ser abierto a las ambiciones de los aztecas, fue necesario pacificar a la población mixteca y tratar de mantener a raya a los indomables zapotecas.7

Desde la época del emperador azteca Ahuizotl se deseaba conquistar las costas del Pacífico y llegar a América Central. Moctezuma Ilhuicamina fue quien logró dominar a los mixtecos y zapotecos serranos. No obstante, las pugnas por la conquista de Oaxaca continuaron, manteniéndose esta zona rebelde en algunos lugares, dificultándose así el libre paso hacia el sur.

Los mixtecos, con excepción del señorío de Tututepec, estaban bajo el dominio azteca, pero mantuvieron a su región como importante centro de comercio dominical, costumbre que databa de tiempos inmemoriales.8 Nochixtlán, Coixtlahuacan, Tamazulapan, Teposcolula y Yanhuitlán eran algunos de los lugares productores y comerciales más importantes. Por ejemplo, Yanhuitlán enviaba granos y frutos más allá de Guatemala; Nochixtlán era un pueblo de comerciantes; Coixtlahuaca, Tamazulapan, Teposcolula y Nochixtlán diversidad de productos: grandes cantidades de mantas finas de algodón, jícaras o medidas de polvo de oro, sartas de piedra verde finas (jade), plumas de ontzontliquetzalli y zurrones de grana. Los tributos animales se componían de pieles de venado, conejo, gato montés, marta, puma, jabalí, jaguar y zorra.9 Además, la mejor grana cochinilla se producía también en la Mixteca, tinte muy preciado por la sociedad prehispánica, pues servía para teñir de rojo las mantas. Todo parece indicar que en la Mixteca el comercio estaba bien organizado y era una actividad primordial en la vida económica de sus habitantes.10

Las principales rutas que cruzaban esta región estaban marcadas por las que utilizaban los ejércitos de la Triple Alianza. Los mexicas tenían guarniciones en Ayuxuchiquilazala, Coixtlahuaca, Zozolla y Tlaxiaco, las cuales eran mantenidas por pueblos mixtecos como Petlalcingo. Los recaudadores de tributo o mercaderes regresaban a Tenochtitlan vía Tepeaca, Izúcar (de Matamoros), Amecameca y Chalco.

Muchas de las rutas actuales a Oaxaca, como la de Matamoros-Acatlan-Petlalcingo-Chila-Tamazulapan-Tejupan-Teposcolula-Yanhuitlán-Nochixtlán-Huitzo y Etla, y la otra desde Tehuacán a lo largo de la cañada del Tomellín, constituyen geográficamente hablando, las entradas naturales a Oaxaca y al territorio mixteco, usadas ya por los antiguos mexicanos, al igual que la existente hoy día desde costa. Además de estas rutas que conectaban grandes centros ceremoniales y comerciales, debieron existir otras veredas que comunicaban a los mercados y poblados de menor importancia.

Por otra parte, los antiguos pobladores del territorio oaxaqueño también trazaron rutas de “agua”. Los ríos, lagunas y costas fueron un medio natural para trasladarse de un lugar a otro. Por el mar llegaron los huaves, quienes, al parecer, eran originarios de Nicaragua y poblaron el istmo; por el mar comerciaban siguiendo muy de cerca la costa. Recorrían todo el litoral de Oaxaca hasta Chiapas y Centroamérica, y hacia Michoacán, intercambiando posiblemente productos con los pueblos tarascos.

Los ríos también constituyeron los caminos naturales de los mixes, zoque y zapotecas que habitaban en el istmo. Sobre troncos ahuecados, con la ayuda del fuego y con hachas de piedra, aligeraban la carga que trasladaban a lo largo de los ríos y corrientes de la cuenca del Coatzacoalcos. Así corrió la vida de los pueblos autóctonos de Oaxaca hasta la llegada de los españoles a tierras mexicanas.

Los caminos de la colonización

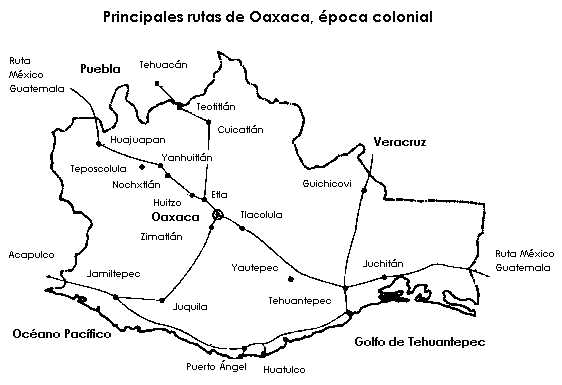

Con la conquista española se inició una nueva época en la vida de los pueblos, de su comercio y de sus caminos. De manera lenta y con numerosos resabios del orden prehispánico, la red caminera se terminó de trazar y se incrementó, primero con los conquistadores, posteriormente con las órdenes religiosas y finalmente con los virreyes. Cada uno de ellos fue recreando el espacio existente de acuerdo con sus necesidades e intereses, pero siempre con el trabajo de los indígenas.

Las necesidades comerciales de los españoles permitieron por acercar lo distante y volver cercano lo lejano. Oaxaca, enclavada en el tránsito norte-sur de las posesiones españolas, vio florecer numerosos caminos al interior y exterior, pero ahora con otras características: de herradura y de carreta.

A la llegada de Hernán Cortés, la lucha entre los rebeldes zapotecos y Moctezuma Ilhuicamina no había terminado porque los primeros eran un pueblo difícil de domar. Una vez consumada la Conquista de México-Tenochtitlan, Cortés decidió apaciguar a todos aquellos pueblos que no aceptaban el nuevo orden, entrando en pugna con los zapotecas y mixtecas.

En su ruta de conquista, los caballos de los soldados empezaron a formar los primeros caminos de herradura. Los conquistadores quedaron sorprendidos con la arquitectura de Tamazulapan, Sosola, Yanhuitlán y otras que encontraron a su paso; y le contaron a Cortés que “más hacia el Sur, las ondas de un mar inmenso batían las costas de América”. 11 Éste, en su afán expansionista, se dedicó a buscar el estrecho que debería unir el océano Atlántico con el Pacífico y organizó a expedicionarios que marcharon a diferentes puntos del istmo. En Tehuantepec estableció astilleros y construyó bajeles para de ahí realizar incursiones marítimas hacia las Molucas, viajes al Perú y expediciones con la finalidad de descubrir nuevas tierras en la costa norte del Pacífico.12 Del Puerto de Salina Cruz zarparon los barcos que emprendieron la aventura hacia lo desconocido.

La Corona española concedió a Hernán Cortés, en pago a sus servicios, un vasto dominio sobre el Marquesado del Valle. Parte de esta propiedad comprendía el Istmo de Tehuantepec y el Valle de Oaxaca, excluyendo a la ciudad española de Antequera (hoy ciudad de Oaxaca), fundada en 1528 por Juan Núñez del Mercado. Cortés no vivió en estas tierras del sur, pero el hecho de ser propietario, impidió que llegaran otros españoles y que el proceso de colonización no fuera de sometimiento como en otras partes, pero la región se mantuvo comunicada con el resto de la Nueva España por los antiguos caminos. En 1529 se abrió la ruta marítima de Tehuantepec al Perú, anulándose en 1596 debido a la política monopólica de los Habsburgo, quienes beneficiaron al Consulado de Sevilla autorizando solamente a Acapulco como puerto para la ruta de las Filipinas.13

Durante los primeros años de la Conquista y hasta 1540, los colonizadores siguieron ciertos patrones ya existentes: mantuvieron a México-Tenochtitlan como centro político-social, fundaron poblados en los territorios con la más alta concentración demográfica y con los mejores recursos agrícolas y mineros, e hicieron que todas las vías de comunicación, las ya hechas y las aún por hacer, desembocaran en Tenochtitlan.14 De manera que reforzaron el centralismo instaurado por los mexicas, privilegiándose a las regiones ya desarrolladas.

Con respecto a la construcción de caminos durante la época colonial, se construyeron varios que, en orden de importancia, los llamaron mayores, transversales y secundarios. Los primeros iban de México a Veracruz, a Acapulco, a Santa Fe (en el norte) y a Guatemala, este último pasaba por Antequera, después de cruzar muchos pueblos de la Mixteca y del valle de Etla, de ahí se seguía a Tehuantepec, hasta perderse en los límites de la región del Soconusco (Chiapas).15

Los caminos transversales, construidos por el Virrey Mendoza (1603-1607), se extendían de la mesa interior hacia las costas. En Oaxaca se trazaron nuevas rutas que incentivaron el comercio interregional con lo que hoy es el estado de Guerrero. Se construyó el camino que va de Acapulco a Oaxaca vía Jamiltepec, y el de Acapulco a Huatulco y Tehuantepec, con el cual se unieron los poblados importantes y se hizo transitable toda la costa sur de la Nueva España.

La nueva política colonial puso énfasis en mantener una arraigada relación colonia- metrópoli, conformando lo que se conoce como una “economía hacia afuera”. Con esta racionalidad económica, las vías de comunicación se hicieron para que el flujo de materias y productos llegaran a España; por lo que Veracruz, como puerto de entrada y salida, se convirtió en el gran lazo de unión con la metrópoli; del camino principal se construyeron numerosas vías internas, entre ellas destacaba el ramal que iba a Oaxaca vía Tehuacán.

La importancia de Oaxaca no decayó ante el nuevo orden existente gracias a la producción de grana cochinilla o tinte natural, y a su posición estratégica de enlace con Centro y Sudamérica. Durante la Colonial, la grana fue el producto comercial más importante de Oaxaca. Su comercialización la realizaban los españoles y la producción se encontraba básicamente en manos de los pueblos indígenas. En los registros del siglo XVIII, la cochinilla era el cuarto producto, en orden de importancia, del comercio hispanoamericano, después de la plata, el añil de Guatemala y la renta del tabaco, y después aparecían, en quinto lugar, los pesos de oro. En el comercio novohispano la grana ocupaba el segundo lugar dentro de los productos de exportación. 16

Los españoles trajeron los animales de carga, surgiendo con ellos los arrieros, personajes que transportaban las mercancías a lomo de mula, presentes en la vida rural de México hasta el primer cuarto del siglo XX. Las malas condiciones de los caminos de herradura encarecían los honorarios de los arrieros, tanto que algunos se convirtieron en mercaderes o rancheros. Éstos no sólo debieron sentirse atraídos por el dinero, sino también poseyeron un espíritu de aventura, libre y enamoradizo, pues sólo así podemos entender cómo soportaban las inclemencias, los asaltos en el camino y la separación por mucho tiempo de sus familias y de sus pueblos.

Sin embargo, pese a la gran ventaja que representó la arriería, al principio del periodo colonial continuaban utilizándose a los tamemes para transportar mercancías debido a la falta de animales y de caminos adecuados. En 1539 la Corona prohibió el empleo de estos cargadores en las zonas cálidas de Veracruz, Soconusco, Tehuantepec, Oaxaca, Colima y Pánuco, y se insistió sobre el límite en distancia que debía recorrer en un día de trabajo, la cual era equivalente a unos 25 km. Pero el virrey Mendoza intervino en favor de los mercaderes españoles, y argumentó que resultaba muy caro comprar animales de carga, por lo que esta práctica continuó de manera aislada y esporádica hasta mediados del siglo pasado.

Además de los caminos recorridos por conquistadores y comerciantes, también existieron los caminos de la cruz de las órdenes religiosas que llegaron a Oaxaca para evangelizar a la población indígena; fueron los dominicos los encargados de esta encomienda espiritual, quienes en 50 años cruzaron montañas, reconocieron barrancas, aprendieron la lengua de diferentes etnias, reunieron en pueblos a la población dispersa y edificaron majestuosas iglesias y conventos. 17

Con el Marquesado del Valle por un lado y la labor de las haciendas por el otro, creadas en el siglo XVII y XVIII por los dominicos, la zona oaxaqueña se convirtió en centro de primer orden, superada sólo por la ciudad de México y Puebla. Las principales rutas comerciales fueron los caminos carreteros, que iban hacia Veracruz, Puebla y el Soconusco, donde transitaban carretas que llevaban fundamentalmente los productos pesados y de lujo para el consumo de criollos y españoles. Del Perú, vía Tehuantepec y Huatulco, llegaba: vino, vajillas, aceite, aceitunas, encajes.

Durante la Colonia, las carretas fueron el medio de transporte terrestre más importante para los españoles y los criollos, por lo que se repararon y ampliaron los caminos. En México se emplearon tres tipos de carreta: la de ruedas relativamente pequeñas, la de ruedas grandes con llantas de metal y el carro que era un vehículo con capacidad de carga cuatro veces más que las otras carretas, para el cual se requerían 16 mulas para moverlo.

Los arrieros utilizaban tanto los caminos de herradura como los carreteros; en cambio, las carretas, con mayor capacidad que las recuas de mulas y el costo del transporte era más bajo, no podían transitar por los angostos e inclinados caminos de herradura, por lo que dependían de la construcción de ellos. De manera que el oficio de carretero tuvo un desarrollo menor comparado con el arriero.18

Durante la gestión de los virreyes Antonio de Mendoza, Antonio María de Bucareli, Revillagigedo e Iturrigaray, se llevaron a cabo varias obras de comunicaciones y transportes en la metrópoli novohispana. Las reparaciones continuas a la ruta de Tehuacán, que pasaba por Cuicatlán y Teotitlán del Camino, la convirtió en una de las vías más transitables de la Nueva España debido al auge de los lazos mercantiles entre Veracruz y Oaxaca. Por el camino del Sureste, el cacao del Soconusco seguía siendo el principal producto comercial.19

Aparte de estas rutas principales, necesarias para el flujo de mercancías en el engranaje norte-sur, había numerosos caminos secundarios cuya finalidad consistía en comunicar a los poblados. Con ello aumentó la instalación de los tianguis o mercados, que congregaban a vendedores y compradores regionales. El mal estado de los caminos así como la prohibición de las carretas a la población indígena, impedía que éstas transitaran por los caminos secundarios, por lo que se prefería el uso de acémilas. De tal manera que millares de caballos y mulas siguieron recorriendo los caminos de Oaxaca.

En el último cuarto del siglo XVIII, los Borbones emprendieron reformas para reestructurar la economía y la administración de sus colonias. Como parte de esa política se creó la Intendencia de Oaxaca, cuya población era fundamentalmente indígena. Ésta constituía el 88.3 por ciento de los 411 336 pobladores que habitaban el territorio.20 Antequera era la capital y en ella se concentraba la mayor parte de la población blanca de la entidad. Era la ciudad más importante del sur, fundada por los españoles, contando con el principal mercado interregional. Desde este punto salían diversos caminos secundarios, por ser la única localidad grande en medio de una inmensa región rural. Los pueblos aledaños a la ciudad de Oaxaca desarrollaron la agricultura, la ganadería y las artesanías, con el objeto de abastecer a la ciudad principal.21

Las diferentes regiones de Oaxaca se habían especializado en diversas actividades productivas. En la Mixteca, en la costa y en la zona de Jamiltepec floreció el cultivo del algodón; la Sierra Norte se distinguió por elaborar mantas; los valles centrales por la producción de trigo, pulque y, junto con el istmo, por el cultivo de la grana cochinilla. Durante el periodo colonial se había creado un mercado interno debido a que los caminos de herradura y de carreta se encontraban en mal estado. Además, la proliferación de bandidos y lo rudimentario del transporte provocaron que las comunicaciones fueran deficientes y el comercio se hiciera más difícil. Las bestias de carga (en especial las mulas y los burros) y las carretas eran prácticamente los únicos medios de transporte, además de las barcas para cruzar los numerosos ríos, lagos y lagunas que cortaban las vías terrestres. Asimismo, había trechos en los que lo sinuoso del camino obligaba al viajero a caminar durante horas.

En cuanto al transporte marítimo, en las costas de Oaxaca había tres puertos: Don Diego, Huatulco y Puerto Ángel. Por estar mejor comunicado con la capital del estado, Huatulco era el más importante. El camino que los unía estaba en condiciones aceptables gracias a las reparaciones que hacía la cercana población de Pochutla. El comercio de cabotaje constituía una actividad cotidiana en sitios como la Ventosa y San Francisco del Mar. En Tehuantepec ya utilizaban cotidianamente la vía marítima para transportar e intercambiar productos locales como el camarón, la sal, las pieles de venado y de lagarto.

Los ríos también se usaban como vías de comunicación. En lugares como Tonalá, Guichicovi y Santa María Chimalapas, eran comunes las vías fluviales, creándose una red interregional que iba del Golfo de México al Pacífico misma que los pobladores de la región habían usado durante el periodo prehispánico. Así, de Juchitán se podía llegar, mediante numerosos afluentes, a Tlacotalpan, en lo que actualmente es Veracruz.22

De hecho, la viabilidad del Istmo de Tehuantepec como eje de unión entre el Pacífico y el Atlántico se hacía combinando los caminos de agua y tierra. Ross Hassig decía que se podía viajar por piraguas a lo largo del río Coatzacoalcos hasta Antigua Malpaso, donde empleaban el transporte de tierra para las doce leguas restantes hasta llegar a Tehuantepec. 23 Esta ruta fue tema de interés para el barón de Humboldt, quien en su obra acerca de la Nueva España explica cómo la zona fue utilizada durante la guerra contra los ingleses para llevar el añil de Guatemala y el cacao de Guayaquil (Colombia) a Veracruz para su exportación.

El virrey Bucareli mandó a examinar la extensión existente entre la barra del río Coatzacoalcos y la rada de Tehuantepec para continuar el tráfico de tasajo de Tehuantepec, el añil de Guatemala y la cochinilla de Oaxaca; estos productos tenían como destino final La Habana y Europa. Humboldt destaca el ahorro de dinero, tiempo y distancia que resultaría al unir los océanos por el istmo:

A mi salida de Nueva España, en 1804, el transporte de géneros a lomo desde Tehuantepec a Veracruz, por Oaxaca, costaba a 30 pesos la carga: los arrieros ocupaban tres meses en recorrer el camino que en línea recta no tiene más que setenta y cinco leguas. Conduciendo los productos por el Istmo y por el río de Coatzacoalcos, el porte de cada carga no costaría más que 16 pesos; y como desde el Paso de la Fábrica hasta Veracruz no se tardan más que diez días, poco más o menos, se ganan cerca de setenta en toda la travesía.24

Con el advenimiento del siglo XIX, la Nueva España entró en una crisis política. Si bien en los últimos años del virreinato las colonias experimentaron un crecimiento económico, éste sólo benefició al centralismo de la metrópoli. Las Reformas Borbónicas tuvieron graves consecuencias para Oaxaca, entre otras el derrumbe en la producción de grana cochinilla y la desarticulación del intercambio entre regiones.

Para 1808, la caída de los Borbones provocó numerosos conflictos al interior de las colonias españolas en América. Los tres siglos de vasallaje había propiciado las contradicciones necesarias para gestar el germen del cambio. La larga guerra por la Independencia trastocó el orden existente y dio la pauta para proyectar nuevos caminos en la historia que vencieran el desafío por construir una nación.

Los caminos hacia la soberanía

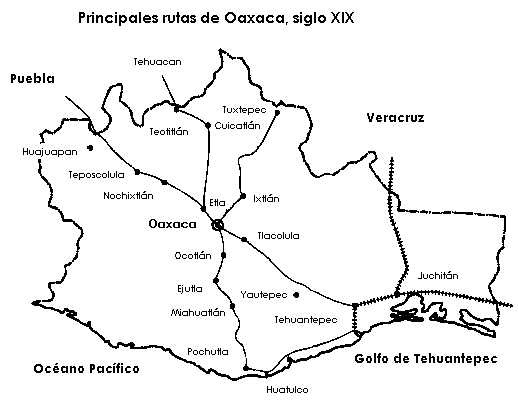

Al consumarse la Independencia de México, las diferentes fuerzas sociales aún continuaban luchando por constituir una nación y por ganarse la soberanía frente a los diferentes países europeos y a los Estados Unidos. Durante la primera mitad del siglo XIX, la joven República sobrevivió entre revueltas, golpes de Estado, rebeliones e invasiones extranjeras. Éste era el reflejo de un país destruido por la guerra y por los conflictos políticos, que dejaron como consecuencia el estancamiento económico y la paralización del comercio, debido entre otras cosas a la destrucción de casi todos los caminos creados durante la Colonia.

En 1821, el recién coronado emperador Agustín de Iturbide trató de recorrer sus dominios para unificar las regiones que conformarían al nuevo país Independiente (que iba desde Santa Fe hasta Panamá), pero no pudo trasladarse por falta de caminos, y en escasos diez meses perdió la corona. Tres años después se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, pero la joven República siguió fraccionada en múltiples poderes locales. Las pugnas y conflictos entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas, el centro y la periferia, obstaculizaron las ideas de unidad, integración y nacionalismo. La centralización del poder prehispánico y colonial siguió pesando sobre el presente y esto también se expresaba en el trazo de los caminos: todos salían o llegaban a la “Ciudad de México”.

La desestructuración del orden colonial evidenció la ausencia de una identidad nacional entre las diferentes regiones de México, y pronto se empezaron a expresar los afanes separatistas en distintos puntos de la República. Los caminos destruidos por la guerra siguieron utilizándose en las primeras décadas del siglo XIX por los ejércitos regulares e irregulares, por el ejército nacional y fuerzas armadas regionales y por los generales e indígenas rebeldes para hacer llegar su fuerza, su mandato, sus demandas o sus diferentes propuestas de proyecto de nación.

Los viajeros decimonónicos se interesaron en describir nuestro país. Ante los ojos europeos resaltaron el exotismo de costumbres, los recursos naturales factibles de ser explotados, pero también se relataron con horror las pésimas condiciones de los caminos, las dificultades para transitar, las aventuras y los peligros que se exponían cuando se encontraban con bandidos o asaltantes.

El gobierno de Oaxaca y los de otros estados, se esforzaban por mejorar las condiciones de las rutas, pero no había logros porque continuaban los conflictos políticos y sociales, y se carecía de los medios y de la infraestructura para llevar a cabo los proyectos, tanto del gobierno como de los inversionistas privados.

En 1827 se intentó reparar la carretera que llevaba al puerto de Huatulco, pero no fue posible por la falta mano de obra y recursos económicos. El gobernador del estado de Oaxaca, José Ignacio de Morales, expresó en la apertura de las sesiones ordinarias del Segundo Congreso Constitucional, que había “una gran dificultad para encontrar arrieros y la mulada necesaria que pueda introducir la carga, por cuarenta leguas de caminos muy fragosos e intrincados, resultando luego de aquí, el aumento de los fletes de tierra, demoras grandes y nocivas”.25

Algunos viajeros y comerciantes continuaron recorriendo los caminos sureños y cada año los encontraban más deteriorados por las tormentas y la crecida de los ríos. Así que para continuar su travesía, ellos mismos los reparaban, quitaban piedras, emparejaban bordes, tapaban zanjas e improvisaban puentes.26 Esto ocasionó que el intercambio de productos entre las diferentes regiones de Oaxaca disminuyera considerablemente, al grado de interrumpir el comercio interior, al igual que sucedió en el resto del país.27

Durante los siguientes años, el gobierno de Oaxaca intentó generar una infraestructura que beneficiara tanto a la población como a la agricultura y al comercio. Por lo que empezaron a construir pequeños caminos de terracería, llamados caminos de ruedas. El primero fue el de Ejutla a Miahuatlán, mismo que formaba parte del camino a Huatulco, otro de Huitzo a Tecomabaca por Cotahuistla, además de un puente sólido en el río Totolapa. Igualmente se planeaba comunicar a Oaxaca por sus cuatro puntos cardinales mediante un camino de ruedas desde algún puerto del Mar del Sur hasta el de Veracruz, y otro desde la ciudad de Oaxaca a la de Tehuantepec. El que va a Puebla ya estaba en curso.28

En 1832 se terminó el trayecto que permitía el paso de carruajes hacia Tehuacán y una mejor comunicación entre Oaxaca y los demás estados de la República.29 Esto abría la posibilidad impulsar la vida comercial y económica del estado para convertirlo en centro de convergencia entre el Altiplano y centroamérica, a pesar del carácter rústico que los caminos aún presentaban. Ese mismo año se terminó la ruta de Huatulco, pero al año siguiente, la epidemia de cólera generó un leve estancamiento económico y se detuvieron las obras de comunicación. La Hacienda Pública no otorgaba créditos, no se aprobaban los proyectos y tampoco había presupuesto para la reparación de caminos y puentes.30 Entonces el gobernador de Oaxaca, López de Ortigoza, empezó a darles mantenimiento mediante de “préstamos reintegrables por medio de peajes establecidos”. Esto fue un antecedente del pago de caseta.31

En 1842, el gobierno federal creó la Dirección General de Caminos y el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Puentes y Calzadas, cuyo antecedente son los cuerpos de ingenieros existentes en el ejército.32 Pero este organismo no fue suficiente para resolver los problemas de fondo.

Benito Juárez representó un papel fundamental en la expansión y mejoramiento del sistema de comunicaciones de Oaxaca. En 1848 Juárez ya advertía la absoluta necesidad de mejorar y abrir nuevos caminos “para el adelanto del comercio, de la industria, de las artes y de la agricultura; no menos que para el progreso de la ilustración de los oaxaqueños”. Basándose en la premisa de que estimularía el comercio exterior, actividad esencial para el progreso del estado, solicito la apertura y la habilitación del puerto de Huatulco, cerrado a la sazón por la falta de recursos.33

Juárez criticó el otorgamiento de concesiones de las obras camineras a particulares no locales. Decía que “equivalía a no hacer cosa alguna por la absoluta falta de espíritu de empresa entre los oaxaqueños”.34 Por esta razón, casi todas las obras construidas en su periodo se realizaron con dinero del gobierno del estado o por medio de préstamos o donaciones de grandes empresarios de la entidad. Como gobernador de su estado, Juárez se adelantó al instaurar ciertas políticas que después se aplicarían en todo el país.

En 1849 se construyó un camino de ruedas que daba paso a pie y a caballo de Dominguillo a Boca de León. Estaba en obra el “camino carretero” que iba de Boca de León a la villa de Etla, el que contaba con proyectos de puentes en zanjas y barrancas en el tramo que iba de Etla a San Francisco Huitzo. Otra obra ya avanzada era la que iba de Etla a Oaxaca, con un puente en el pueblo de San Sebastián Etla. Estos trabajos cercanos a la ciudad de Oaxaca contribuyeron a transportar fácilmente las verduras y toda clase de productos alimenticios que abastecían a la capital.35

La Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio se creó en 1853 y con ella cambió la política federal con respecto a caminos y transportes. Mediante un decreto expedido por el presidente Antonio López de Santa Anna, el Ejecutivo Federal asumió la responsabilidad de cuidar las carreteras principales y de organizar la administración de peajes.

Durante su periodo como gobernador, Juárez prometió al pueblo oaxaqueño crear una infraestructura adecuada para el desarrollo del estado, pese a las limitaciones que los tiempos le imponían. No había recursos en el país porque éstos se canalizaban al pago de la tropa que luchaba contra el ejército invasor del norte. Sin embargo, durante los años que duró la invasión norteamericana, Juárez realizó muchas obras en materia de caminos. En sus informes de gobierno, insistía en la importancia del seguimiento y cumplimiento de estos proyectos. La prueba fue que durante los primeros cinco años de la década de los cincuenta, el porcentaje de construcción fue mayor que el de los decenios precedentes. Se abrió, o mejor dicho se reconstruyó el camino que iba desde la ciudad de Oaxaca hasta la de Tehuacán y otro a uno de los puertos del Pacífico. Estas rutas no eran nuevas, pero las inclemencias del tiempo y la técnica de aquella época desaparecía los caminos durante lluvias, por ello había que volverlos a trazar y a construir totalmente. También se hicieron nuevos caminos y se ampliaron otros como el que iba de la villa de Etla hasta el rancho de Salomé, cerca de Cotahuixla, permitiendo así el paso de carruajes. Se empezó la construcción de las líneas de Dominguillo a Buenavista, para evitar que poblaciones pobremente comunicadas quedaran aisladas del resto del estado. De esta manera se favoreció a los pueblos de Ejutla, Miahuatlán, Pochutla, Ocotlán, Coyotepec y Tlacolula.36

Benito Juárez estaba satisfecho con su labor, al tiempo que reconocía el esfuerzo de los oaxaqueños: “tan generosos han sido los pueblos que han trabajado en la obra del camino, como todos los propietarios en ceder todos los terrenos que en la línea ha sido necesario tomar”.37

Mientras el general Juan Álvarez volvía a recorrer los caminos del sur en busca de la libertad y la democracia, el ingeniero Rafael Durán se dedicaba a evaluar los caminos de México, describirlos e inventariarlos. En datos publicados en 1856, se clasificó a los caminos en tres categorías: 1) caminos generales, es decir todos aquellos que partían de México a las capitales de los estados o territorios, a los puertos y a las fronteras del país, y que en la época colonial se les llamaban caminos reales, porque se comunicaban con la Ciudad de México; 2) caminos transversales o de “travesía”, aquéllos que iban de la capital de un estado a las entidades limítrofes; y 3) caminos vecinales, que comunicaban a la capital de un estado con otras ciudades importantes de la misma entidad o entre estas últimas sin pasar por la ciudad capital.38

La Revolución de Ayutla, que permitió a los liberales constituir el primer Estado nacional y en la cual participaron pueblos mixtecos, no fue más que la culminación de diversas luchas libradas por las diferentes regiones de México en contra del centralismo y a favor del respeto al pacto federal. La clasificación que Durán hace de los caminos señala gráficamente el interés que mostraron los estados de la Federación a mediados del siglo XIX por romper con la cruz del Altiplano como único eje caminero.

A los 51 años, Benito Juárez tomó posesión de la presidencia de la República. En diciembre de 1857 inició la proeza por mantener la legitimidad del gobierno constitucional, primero contra los conservadores y después contra la Invasión Francesa. Llevando consigo su insignia y sus archivos, Juárez montaba en carruajes y viajaba por los caminos, con la República itinerante. Así, defendió el Estado de derecho y así defendió la soberanía del país.

En 1824, el Congreso de la Unión había acordado abrir una vía transístmica que acortara las distancias comerciales entre el océano Pacífico y el Atlántico; por ello, abrió la recepción de propuestas para la apertura de un canal en el Istmo de Tehuantepec. 39 Años más tarde, los Estados Unidos empezaron a mostrar interés, sobre todo a partir de “la conquista del Oeste” y la “fiebre del oro” de California. Necesitaban acortar la distancia y el tiempo entre las ciudades de la costa oriental con las de la occidental.

Compañías particulares, como la de Luisiana, empezaron a “construir” o a reparar el viejo camino que usaban los zapotecas del istmo que en su comercio con los zoques de Coatzacoalcos. La diferencia era que ahora circulaban gambusinos, colonizadores que se convertirían en vaqueros, sus mujeres y los ingenieros que inspeccionaban el terreno y hacían cálculos para proyectar un canal por las tierras tehuanas. Las partes navegables del trayecto las hacían en barco de vela, o en canoas, y la parte terrestre la realizaban a caballo. A las mujeres norteamericanas las transportaban sentadas en una silla, que amarraban a la espalda de un indígena, hecho que indignaba a las mujeres zapotecas.40

Al término de la guerra de los Tres Años, Juárez y su grupo de liberales formularon un nuevo sistema jurídico. Sin embargo, el gobierno liberal aún no estaba consolidado. Ante la carencia de recursos y la falta de comunicaciones, en abril de 1859 se firmó el famoso Tratado McLane-Ocampo, acuerdo mediante el cual se cedía al gobierno norteamericano el paso a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec y se le permitía el uso de la fuerza militar en caso necesario.

Este convenio no fue ratificado por el Congreso norteamericano debido a las contradicciones entre los congresistas, quienes discutieron intensamente si la adhesión de Oaxaca y Veracruz sería como estados esclavistas o libres, pero no llegaron a un acuerdo.41 Afortunadamente, la guerra de Secesión rompió el equilibrio estadounidense, por lo que el Congreso desistió en sus intentos expansionistas. De esta forma, México no perdió el istmo como ocurrió con el territorio del norte mediante el tratado de Guadalupe Hidalgo.

En Oaxaca, mientras tanto, el gobernador, José María Díaz Ordaz, había intentado reconstruir el camino de la ciudad de Oaxaca a la de Tehuacán. El trabajo fue difícil y no hubo ningún adelanto porque durante la guerra de Tres Años también se libraron batallas en el sur. Hubo una vandálica invasión de los generales conservadores Cobos y Moreno que causó males irreparables a Oaxaca. Se paralizaron los trabajos y posteriormente se quedaron sin presupuesto porque se canalizaron para reparar los daños de la guerra.42

Restablecido el orden, repararon todos los caminos que estaban averiados o dañados. Los mismos pueblos tomaron la iniciativa, pero el gobierno criticó esta labor pues decía que mientras estas reparaciones estuvieran a cargo del esfuerzo patriótico de los pueblos, poco se podía adelantar. De esta manera pretendían inhibir la participación ciudadana en la reconstrucción de los caminos, pero la población continuó transportando sus mercancías y reparando los sitios en donde se atoraban. Poco después, el gobernador Cajiga, de acuerdo con una disposición federal, cambió de política con respecto a la cooperación que los pueblos brindaron para reparar el camino a Pochutla. En esta ocasión se agradeció la aportación de ahorros y esfuerzo en esta actividad, ya que el camino constituía la esperanza para el estado, pues podrían transitar carruajes desde la ciudad de Oaxaca hasta el Pacífico. Todos los pobladores prestaron atención a las palabras del gobernador, quien expresó lo siguiente:

Cuando se termine este camino, entonces el porvenir será nuestro, porque seremos ricos y un estado rico hace cuanto quiere. Dios no permitiría que se frustre esta esperanza. 43

El gobierno federal solicitó cooperación de las entidades federativas para la apertura de diferentes rutas. Por ejemplo, en la ruta de Tehuacán a Oaxaca, que después se llevaría hasta el puerto de Huatulco y a Tehuantepec, participaría el gobierno federal y los gobiernos de Puebla y Oaxaca. Había que unir esfuerzos para conectar poco a poco a todas las regiones de México.44

La población demandaba proyectos para satisfacer pequeñas necesidades locales, como la construcción de puentes que permitieran atravesar los ríos y la apertura de rutas como la de Huitzo a Arenal y a la Olla o la de Dominguillo hacia Güendulain. Para llevar a cabo las peticiones, era necesario que el gobierno del estado estuviera convencido de la importancia de estos caminos y que se determinara la procedencia de los recursos necesarios. 45 Se resolvió que una parte del dinero fuera aportada por el estado de Oaxaca y que adicionalmente la capital estatal destinaría 100 hombres del presidio como mano de obra; el gobierno federal destinaría el sobrante de los productos de las agencias de fomento en Puebla y Oaxaca, deduciendo sus gastos. Otra parte de los recursos se captaría mediante dos recaudaciones de peajes en el tramo de Puebla a Tehuacán, destinadas a mantener el camino en buen estado.

Después de la Invasión Francesa con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo y de cuatro años de gobierno itinerante, Benito Juárez reinstaló en 1867 el gobierno nacional en la ciudad de México. Durante el periodo de la República Restaurada, Juárez dio mayor importancia a formar un gobierno de derecho, ganar para México el respeto de las naciones extranjeras y fomentar el sistema de comunicaciones. Estas fueron algunas de las bases para instrumentar un nuevo proyecto de nación. Los años que siguieron, entre 1867 y 1876, fueron inusitados para el desarrollo de las carreteras, algunos autores le han llamado a este periodo “la epopeya de abrir los grandes caminos nacionales de la República Restaurada”.46

Al principio de la década de lo setenta del siglo pasado, se registraron en Oaxaca algunas “mejoras materiales” o reparaciones en el sistema de comunicaciones ya existente; pero el trabajo importante y los esfuerzos se concentraron en el “nuevo y sólido Ferrocarril Mexicano”, el cual continuaba con “rapidez y tenacidad”. También empezaron los trabajos que conectarían el norte del estado; una carretera con dirección a Villa Juárez hasta los distritos de Ocampo y Tuxtepec, para facilitar la circulación de mercancías hacia las poblaciones de la Sierra Norte.47

El tipo de desarrollo económico que había tenido México, motivó la preparación de muchos profesionistas interesados fundamentalmente en la minería, pero había muy pocos ingenieros civiles. En toda construcción de caminos se empleaban ejércitos de hombres con distintos oficios para el desempeño de diversas actividades: sobrestantes encargados de dirigir a los operarios, capataces, guarda herramientas, celadores, albañiles, peones, artesanos ocupados en la reparación de herramientas y barreteros, rompiendo piedras con sus cuñas, barretas y picos.48

En ocasiones hacía falta mano de obra para realizar un proyecto grande que abarcaba varias regiones. Entonces, el gobierno exhortaba a la población para que se incorporara al trabajo de construir caminos. El gobierno de Oaxaca elaboró distintos desplegados que decían:

excitamos a todos los que les falte trabajo para que se ocupen en realizar lo más pronto posible esa importante mejora que dará vida a todos los pueblos del tránsito y al estado en general. Todos los que ocurran, sea cual fuere su número, encontrarán ocupación.49

El general Porfirio Díaz, originario de Oaxaca y presidente de México por más de 30 años (1876-1910), centró su política de gobierno en fincar las bases para la estabilidad política del país y en el desarrollo del sistema ferroviario. ¡Orden y progreso¡ era el lema del régimen que expresaba muy bien estos objetivos. Durante su mandato permitió la inversión extranjera, principalmente la de capitales estadounidenses, y se impulsó a la economía.

Díaz apostó su gobierno por el desarrollo de los ferrocarriles como eje de la política gubernamental en materia de comunicaciones terrestres. Los caminos de fierro significaban toda la innovación tecnológica del siglo XIX: la locomotora de vapor, aunque ésta ya se utilizaba desde el siglo anterior en la industria inglesa.

La construcción de las líneas férreas se hizo con muchos tropiezos, fracasos, intrigas y pugnas entre los inversionistas de los Estados Unidos e Inglaterra por conseguir los contratos y las concesiones. Convenios firmados con compañías particulares eran cancelados y vueltos a reiniciar o indemnizados, lo que provocaba pérdidas económicas para el gobierno mexicano. Aún así, durante el Porfiriato se erigió todo el sistema ferroviario de México.

Díaz conocía bien su estado natal y sabía que sus características geográficas lo habían mantenido en el aislamiento. Por ello impulsó la idea de contar una vía férrea a través del istmo, y otra de la capital mexicana a la ciudad de Oaxaca. A las nuevas empresas textiles y mineras, dedicadas a explorar las riquezas de la región, les interesaba el proyecto de la red ferroviaria, pues esperaban que el impacto de esta obra se reflejara en un beneficio económico directo como el que el gobierno federal deseaba para todo el país. Finalmente, en 1881, Matías Romero, embajador de México en Estados Unidos, logró reunir a un grupo de empresarios para formar la primera constructora denominada Compañía del Ferrocarril Mexicano del Sureste.50

La política nacional se interesó más por este medio de transporte, los ferrocarriles, pero descuidó los caminos carreteros, y su función consistió sólo en construir más estaciones ferrocarrileras o a comunicar aquellas zonas que todavía carecían de este servicio. Tampoco se prestó atención a los caminos existentes si no se conectaban con la vía férrea, a tal grado que muchos de ellos se volvieron intransitables.51

A pesar de los planes nacionales en materia de comunicaciones, el estado de Oaxaca continuó con la reconstrucción de las rutas que iban de la ciudad capital a Tehuacán y a Puerto Angel. Se construyeron 468.4 km con la ayuda de los gobiernos federal y estatal. En contraste, la expansión de la red de vías férreas se vio favorecida por el gobierno federal. En noviembre de 1892 se terminó la vía del ferrocarril a Oaxaca. Los principales productos que se transportaron ese año fueron minerales, aceite, carbón vegetal, fruta, legumbres y cereales. 52 El efecto comercial del nuevo transporte aumentó el movimiento de carga y de pasajeros por este medio, propiciando el crecimiento de la economía oaxaqueña durante varios años.

Aunadas a las grandes obras camineras, hacia 1899 se erigieron en la capital de Oaxaca pequeñas vías que no respondían a un fin económico preciso, sino que formaban parte del proyecto de embellecer la ciudad; entre ellas destacaba la calzada Porfirio Díaz y otras de menor extensión que unían pequeños poblados de los valles centrales y de regiones distantes.53

Otra gran obra del Porfiriato la constituyó el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, inaugurado en 1907. En esos años se afirmaba que la apertura del Canal de Panamá no representaba ninguna competencia porque estaba por construirse la segunda vía, que mantendría el ferrocarril transístmico como el eje del comercio mundial. Las toneladas de mercancía que pasaban de un océano a otro crecían año con año hasta que la irrupción de la Revolución Mexicana y la inauguración del Canal de Panamá, en 1914, congelaron nuevamente el proyecto.54

En los prósperos años de comienzos del siglo XX, Emilio Pimentel, gobernador de Oaxaca, sostenía que el porvenir de los pueblos estaba cifrado en las buenas vías de comunicación,55 por lo que insistió en llevar a cabo los proyectos rezagados. Sin embargo, los años de paz no tardaron en ceder ante tiempos de violencia, y las fuerzas sociales se concentraron en el movimiento revolucionario de 1910. Peones, campesinos, obreros y artesanos expresaron su descontento por tantos años de injusticia y malos tratos. La inquietud también hacía presa a burócratas, intelectuales, profesionistas, empresarios en ascenso y hasta algún hacendado inconforme por no tener cabida en la vieja estructura de poder. En Oaxaca, la Mixteca recibió a hombres con ideas zapatistas, y de la Sierra Norte bajaron quienes abanderaban el movimiento de la soberanía. En el istmo se extendió el dominio del Ejército Constitucionalista. 56

Al término de la etapa armada de la Revolución, grandes tramos de vías quedaron tan destruidos o averiados que era imposible transitarlos. La reconstrucción de los caminos comenzó con el esfuerzo de la población y, como rasgo distintivo de esta época, con la participación de los gobiernos municipales en la organización y vigilancia de los trabajos. Con este nuevo modelo de cooperación se iniciaron las obras de la reparación del trayecto carretero que unía la región mixteca con el Ferrocarril Mexicano del Sur, pasando por Tlaxiaco, Teposcolula y Nochixtlán.57

La Revolución había fundado un orden que requería nuevas instituciones políticas, económicas, culturales y sociales para dar paso a nuevos tiempos en la vida de Oaxaca. Los caminos recuperaron su forma y función de unir a las comunidades, a las rancherías y a los barrios de toda la entidad. No obstante, todas estas rutas se hicieron sobre aquellas que trazaron los pueblos prehispánicos.

Bibliografía

Atlas. El transporte en México, México, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 1989.

Barlow, R.H., “Conquistas de los antiguos mexicanos”, en Journal de la Société des Americanistes, Paris, Musée de L’Homme, 1947.

Bassols Batalla, Ángel, Geografía, subdesarrollo y regionalización, México, Nuestro Tiempo, 1982.

Blanco Figueroa, Francisco,(coord.), Historia de los caminos de México, t. 3, México, Banobras, 1994.

Brasseur de Bourbour, Charles Etienne, Viaje por el Istmos de Tehuantepec. 1859-1860, México, SEP, 1981 (manuscrito de 1859-1860)

Cajiga, Ramón, Memoria que el gobernador constitucional del Estado presenta al 2° Congreso de Oaxaca, Oaxaca, Imprenta de Ignacio Rincón, 1861.

Consejo Estatal de Población, Población indígena de Oaxaca 1895-1990, Oaxaca, 1994.

Cosío Villegas, Daniel, Historia moderna de México. La República Restaurada. La vida económica, 3ª. ed. México, Hermes, 1973.

Dahlgren, Barbro, La Mixteca: su cultura e historia prehispánicas, México, UNAM, 1990.

Dalton, Margarita (comp.), Oaxaca. Textos de su historia, 5 vols., México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1990.

Díaz Ordaz, José María, Memoria que el gobernador del Estado presenta al 1er. Congreso Constitucional de Oaxaca, Oaxaca, Imprenta de Ignacio Rincón, 1858.

Durán, Rafael y José de Jesús Álvarez, Itinerarios y derroteros de la República Mexicana en 1856, México, Imprenta de José Ángel Godoy, 1856.

El Regenerador, Oaxaca, 1875.

García Benavides, Roberto, Hitos de las comunicaciones y los transportes en la historia de México, México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1988.

García Martínez, Bernardo, El Marquesado del Valle de Oaxaca. Tres siglos de régimen señorial en Nueva España, México, El Colegio de México, 1969.

Gay, José Antonio, Historia de Oaxaca, Oaxaca, Gobierno del Estado, 1978 (Edición facsimilar).

González, Martín, Memoria administrativa presentada por el gobernador del Estado, Oaxaca, Imprenta de Ignacio Rincón, septiembre de 1899.

Hassig, Ross, Comercio, tributo y transportes. La economía política del Valle de México en el siglo XVI, México, Alianza Mexicana, 1990.

Humboldt, Alejandro de, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, México, Porrúa (Sepan Cuantos, núm. 39), 1978. [1ª edición de París 1822].

Informe del General Jesús Agustín Castro al C. Secretario de Gobernación sobre los diversos ramos de la Administración Pública en el Estado del 20 de agosto al 31 de diciembre de 1915, México, 1915.

Iturribarría, Jorge Fernando, Historia de Oaxaca, 2 t. Oaxaca, Publicaciones del Gobierno del Estado, 1956.

Jansen, Maarten, “Interpretación de los códices mixtecas”, en XLII Congreso Internacional de Americanistas (ponencia).

Jiménez, Juan, Informe sobre su gestión gubernativa en el estado de Oaxaca, Oaxaca, 1917-1919.

Juárez, Benito, Exposición que en cumplimiento del Artículo 83 de la constitución del Estado hace el gobernador del al Soberano Congreso de Oaxaca, Impreso por Ignacio Rincón, 1848.

____________, Exposición que en cumplimiento del Artículo 83 de la Constitución del Estado hace el gobernador del mismo al Soberano Congreso al abrir sus sesiones el 2 de junio de 1849, Oaxaca, Impreso por Ignacio Rincón, 1849.

____________, Exposición que en cumplimiento del Artículo 83 de la Constitución del Estado hace el gobernador del mismo al noveno Congreso Constitucional al abrir el primer periodo de sesiones ordinarias el día 2 de julio de 1850, Oaxaca, Impreso por Ignacio Rincón, 1850.

____________, Exposición que en cumplimiento del Artículo 83 de la Constitución del Estado hace el gobernador del mismo al Soberano Congreso al abrir sus segundas sesiones ordinarias el 2 de julio de 1851, Oaxaca, Impreso por Ignacio Rincón, 1851.

____________, Exposición que en cumplimiento del Artículo 83 de la Constitución del Estado hace el gobernador del mismo al Soberano Congreso al abrir sus primeras sesiones ordinarias el 2 de julio de 1852, Oaxaca, Impreso por Ignacio Rincón, 1852.

López Ortigoza, José, Exposición que el vicegobernador hizo en cumplimiento del Artículo 83 de la Constitución particular del mismo a la cuarta Legislatura Constitucional al abrir sus primeras sesiones ordinarias el 2 de julio de 1831, Oaxaca, Imprenta del Supremo Gobierno, 1831.

____________, Exposición que el tercer gobernador del Estado hizo en cumplimiento del Artículo 83 de la Constitución particular del mismo a la cuarta Legislatura Constitucional al abrir sus segundas sesiones ordinarias el 2 de julio de 1832, Oaxaca, Imprenta del Supremo Gobierno, dirigida por Antonio Valdés y Moya, 1832.

____________, Exposición que el gobernador constitucional del Estado hizo en cumplimiento del Artículo 83 de la Constitución particular del mismo a la sexta Legislatura Constitucional en sus segundas sesiones ordinarias el mes de julio de 1835, Oaxaca, Impreso por Antonio Valdés y Moya, 1835.

Memoria que el Poder Ejecutivo del Estado dirige al Legislativo del mismo del periodo de la Administración Pública, Oaxaca, septiembre de 1873 y septiembre de 1874.

Morales, José Ignacio de, Memoria que el gobernador del Estado de Oaxaca, José Ignacio Morales, presentó al segundo Congreso Constitucional del mismo al abrir sesiones ordinarias, Oaxaca, Imprenta del Gobierno, 1827.

Memoria que el gobernador del Estado de Oaxaca presentó al segundo Congreso Constitucional del mismo al abrir sus segundas sesiones ordinarias el 2 de julio de 1828, Oaxaca, Imprenta del Gobierno, 1828.

Murguía y Galardi, José María, Estadística del Estado de Oaxaca (primera y segunda parte), Oaxaca, s/e, 8 vols., 1826, manuscrito.

Ordoñez, Esequiel, “Las provincias fisiográficas de México”, en Revista Geográfica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, México, 1941.

Pareyón, Eduardo, “La Mixteca y su presencia en la serranía de la Garrafa del municipio de Siltepec en Chiapas”, en Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana, núm. 13, México, UNAM, Facultad de Arquitectura, 1991.

Pimentel, Emilio, Memoria administrativa presentada por el gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca a la XXII Legislación del mismo, Oaxaca, Imprenta del Estado, 17 de septiembre de 1904.

Reina, Leticia, “De las Reformas Borbónicas a la Leyes de Reforma”, en Leticia Reina (coord.), Historia de la cuestión agraria mexicana. Estado de Oaxaca, t. 1, México, Juan Pablos Editores, Gobierno del Estado de Oaxaca/ UABJO/CEHAM, 1988, p. 198.

____________, “Historia del Istmo de Tehuantepec”, en Del Istmo y sus mujeres. Tehuanas en el arte mexicano, México, CONACULTA/INBA, 1992.

____________, “El codiciado Istmo de Tehuantepec”, en El Gallo Ilustrado, México, Semanario de El Día, domingo 17 de noviembre de 1991, pp.2-4.

____________, “Los istmos centroamericanos. Nicaragua, Panamá y Tehuantepec”, en Dimensión Antropológica, México, INAH, año 1, vol. 2, septiembre-diciembre de 1994, pp. 71-94.

Ruíz Cervantes, Francisco José, “De la bola a los primeros repartos”, en Leticia Reina (coord.), Historia de la cuestión agraria. Estado de Oaxaca, t. I, México, Juan Pablo Editores/Gobierno del Estado de Oaxaca/UABJO/CEHAM, 1988, pp. 331-424.

Saignés, Acosta, et al., El comercio en el México Prehispánico, México, IMCE, 1975.

Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, Razones para invertir en Oaxaca, Oaxaca, Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, 1995.

Tamayo L., Jorge, Geografía de Oaxaca, México, UNAM, Instituto de Geografía, 1950.

____________, “Morfología de la República Mexicana y división regional de la misma”, en Revista Geográfica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, núm. 84, México, 1942.

Taylor, William, Landlord and Peasant in Colonial Oaxaca, Standford, University Press, 1972.

____________, El transporte en México, México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1989.

Winter, Marcus, “Periodo Prehispánico”, en Leticia Reina (coord.), Historia de la cuestión agraria mexicana. Estado de Oaxaca, t. I, México, Juan Pablos Editorial/Gobierno del Estado de Oaxaca/UABJO/CEHAM, 1988, p. 32.

Sobre autora

Leticia Reina Aoyama

Dirección de Estudios Históricos, INAH.

Citas

- Maarten Jansen, “Interpretación de los códices mixtecas”, en XLII Congreso Internacional de Americanistas. [↩]

- Marcus Winter, “Periodo Prehispánico”, en Leticia Reina (coord.), Historia de la cuestión agraria mexicana. Estado de Oaxaca, t. I, México, Juan Pablos-Gobierno del Estado de Oaxaca-UABJO/CEHAM, 1988, P. 32. [↩]

- Acosta Saignés, et al., El comercio en el México Prehispánico, México, IMCE, 1975, p. 108. [↩]

- Con la consolidación de la soberanía azteca hacia 1428, se establece una alianza permanente con Texcoco y Tlacopan. Ibidem, p. 75. [↩]

- Los códices que hablan de las rutas y tributos de los mixtecos y zapotecos son: Vindobenensis, Nutall, Selden, Becker, Nativitas, Teozacualco, Mendocino (mixtecos) y el de Huilotepec (zapotecos). [↩]

- Eduardo Pareyón, “La Mixteca y su presencia en la serranía de la Garrafa del municipio de Siltepec en Chiapas”, en Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana, México, UNAM, Facultad de Arquitectura, núm. 13, 1991, pp. 66-67. [↩]

- Ver R. H. Barlow, “Conquistas de los antiguos mexicanos”, en Journal de la Société des Americanistes, Paris, Musée de L´Homme, 1947, pp. 218-221. [↩]

- José Antonio Gay, Historia de Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca, Ediciones del Gobierno del Estado, 1978 (edición facsimilar). “…los mixtecas siempre sostuvieron un comercio activo con los pueblos más lejanos desde tiempos remotos, y sus instintos comerciales son hasta hoy bastante pronunciados…” [↩]

- Fernando Iturribarría, Historia de Oaxaca, 2 t., Oaxaca, Publicaciones del Gobierno del Estado, 1956, pp. 42-43. [↩]

- Barbro Dahlgren, La Mixteca: su cultura e historia prehispánicas, México, UNAM, 1990, pp.197-198. [↩]

- José Antonio Gay, op.cit., p.233. [↩]

- Fernando Iturribarría, op.cit., p.89. [↩]

- Bernardo García Martínez, El Marquesado del Valle de Oaxaca. Tres siglos de régimen señorial en Nueva España, México, El Colegio de México, 1969, pp.45-120. [↩]

- Ángel Bassols Batalla, Geografía, subdesarrollo y regionalización, México, Nuestro Tiempo, 1982, p.235. [↩]

- Alejandro de Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, México, Porrúa, (Sepan Cuántos, núm. 39), 1978, (1ª edición de París 1822), p. 327. [↩]

- Leticia Reina, “De las Reformas Borbónicas a la Leyes de Reforma”, en Leticia Reina (coord.), op.cit., 1988, p. 198. [↩]

- William B. Taylor, Landlord and Peasant in Colonial Oaxaca, Standford, University Press, 1972. [↩]

- Ross Hassig, Comercio, tributo y transportes. La economía política del Valle de México en el siglo XVI, México, Alianza Mexicana, 1990, p. 49. [↩]

- Ibidem, pp.151-152. [↩]

- Leticia Reina, op.cit., 1988, p. 191. [↩]

- José María Murguía y Galardi, Estadística del Estado de Oaxaca (primera y segunda parte), 8 vols., Oaxaca, s/e, 1826, manuscrito. [↩]

- Ibidem. [↩]

- Ross Hassig, op.cit., p. 82. [↩]

- Alejandro de Humboldt, op.cit., p. 237. [↩]

- José Ignacio de Morales, Memoria que el Gobernador del Estado de Oaxaca, José Ignacio Morales, presentó al Segundo Congreso Constitucional del mismo al abrir sus sesiones ordinarias, Oaxaca, Imprenta del Gobierno, 1827, p.10. [↩]

- Ibidem. [↩]

- Leticia Reina, op.cit., 1988, pp. 227-238. [↩]

- José López de Ortigoza, Exposición que el vicegobernador hizo en cumplimiento del Artículo 83 de la Constitución particular del mismo a la cuarta Legislatura Constitucional al abrir sus primeras sesiones ordinarias el 2 de julio de 1831, Oaxaca, Imprenta del Supremo Gobierno, 1831, pp. 11-12. [↩]

- Ibidem, p.63. [↩]

- José López de Ortigoza, Exposición que el gobernador constitucional del Estado hizo en cumplimiento del Artículo 83 de la Constitución particular del mismo a la sexta Legislatura Constitucional al abrir sus segundas sesiones ordinarias el mes de julio de 1835, Oaxaca, Impreso por Antonio Valdés y Moya, Plazuela de Sto. Domingo, 1835, p.12. [↩]

- José López de Ortigoza, Exposición que el tercer gobernador del Estado hizo en cumplimiento del Artículo 83 de la Constitución particular del mismo, a la cuarta Legislatura Constitucional al abrir sus segundas sesiones ordinarias el 2 de julio de 1832, Oaxaca, Imprenta del Supremo Gobierno, dirigida por Antonio Valdés y Moya, 1832, p.14. [↩]

- Roberto García Benavides, Hitos de las comunicaciones y los transportes en la historia de México, México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1988, p.89. [↩]

- Benito Juárez, Exposición que en cumplimiento del Artículo 83 de la Constitución del Estado hace el gobernador del mismo al Soberano Congreso de Oaxaca al abrir sus sesiones el 2 de julio de 1849, Oaxaca, Impreso por Ignacio Rincón, 1848, p.15. [↩]

- Ibidem, p.16. [↩]

- Benito Juárez, Exposición que en cumplimiento del Artículo 83 de la Constitución del Estado hace el gobernador del mismo al Soberano Congreso al abrir sus sesiones el 2 de julio de 1849, Oaxaca, Impreso por Ignacio Rincón, 1849, pp. 4-7. [↩]

- Benito Juárez, Exposición que en cumplimiento del Artículo 83 de la Constitución del Estado hace el gobernador del mismo al noveno Congreso Constitucional al abrir el primer periodo de sus sesiones ordinarias el día 2 de julio de 1850, Oaxaca, Impreso por Ignacio Rincón, 1850, pp. 11-12. [↩]

- Juarez, op.cit., 1849, p.5. [↩]

- Rafael Durán y José de Jesús Álvarez, Itinerarios y derroteros de la República Mexicana en 1856, México, Imprenta de José Angel Godoy, 1856. [↩]

- Leticia Reina, “Los istmos centroamericanos. Nicaragua, Panamá y Tehuantepec”, en Dimensión Antropológica, México, INAH, Año 1, vol. 2, septiembre-diciembre de 1994, pp. 71-94; Atlas. El transporte en México, México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1989, p.18. [↩]

- Charles Etienne Brasseur de Bourbourg, Viaje por el Istmo de Tehuantepec, 1859-1860, México, Secretaría de Educación Pública, 1981; Leticia Reina, “Historia del Istmo de Tehuantepec”, en Del Istmo y sus mujeres. Tehuanas en el arte mexicano, México, CONACULTA-INBA, 1992. [↩]

- Leticia Reina, “El codiciado Istmo de Tehuantepec”, en El Gallo Ilustrado, México, Semanario de El Día, domingo 17 de noviembre de 1991, pp. 2-4; Leticia Reina, op.cit., 1994. [↩]

- José María Díaz Ordaz, Memoria que el gobernador del Estado presenta al 1er. Congreso Constitucional de Oaxaca, Oaxaca, Imprenta de Ignacio Rincón, 1858, pp.18-19; Fernando Iturribarría, op.cit., pp. 58-63. [↩]

- Ramón Cajiga, Memoria que el gobernador constitucional del Estado presenta al 2º Congreso de Oaxaca, Oaxaca, Imprenta de Ignacio Rincón, 1861, p. 72. [↩]

- Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de la República Mexicana, Expediente relativo a los caminos carreteros de Tehuacán a Oaxaca y de esta ciudad a Huatulco, núm. 28, Sección 5, México, abril 25 de 1962, p. 2. [↩]

- Ibidem, pp.2-4. [↩]

- Daniel Cosío Villegas, Historia moderna de México. La República Restaurada. La vida económica, 3ª. ed., México, Hermes, 1973, p. 573. [↩]

- Memoria que el Poder Ejecutivo del Estado dirige al Legislativo del mismo del periodo de la Administración Pública, Oaxaca, septiembre 1873 y septiembre de 1874, p. 1. [↩]

- Atlas. El transporte en México, México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1989, p. 9. [↩]

- El Regenerador, Oaxaca, t. IV, núm. 13, 5 de enero de 1875, p.4. [↩]

- Atlas, op.cit., p.20. [↩]

- Ibidem, p. 21. [↩]

- Ibidem, pp. 4-11. [↩]

- Martín González, Memoria administrativa presentada por el gobernador del Estado, Oaxaca, septiembre de 1899, pp. 18-19. [↩]

- Leticia Reina, op. cit., 1995. [↩]

- Emilio Pimentel, Memoria administrativa presentada por el gobernador constitucional del estado de Oaxaca a la XXII Legislación del mismo, Oaxaca, Imprenta del Estado, 17 de septiembre de 1904, p. 33-37. Se proponían prolongar la línea de Zimatlán hasta Ayoquezco, y construir otra entre el Barrio de Santa Anita (de San Juan Chapultepec) y el pueblo de San Martín Mexicápam, del Distrito del Centro. [↩]

- Francisco José Ruiz Cervantes, “De la bola a los primeros repartos”, en Leticia Reina (coord.), op.cit., 1988, pp. 331-424. [↩]

- Juan Jiménez, Informe sobre su gestión gubernativo en el estado de Oaxaca, Oaxaca, 1917-1919, p. 70. [↩]