SANDRA ACOCAL MORA*

Resumen

En ocasiones, los investigadores damos poca importancia a la niñez y la juventud de las sociedades que estudiamos, aun siendo conscientes de que son la continuidad de tales sociedades. Entre los nahuas de San Pablo del Monte Cuauhtotoatla, su participación activa en la vida de su pueblo se expresa en el ritual dedicado a los Niños Dios. El más largo de todos, con una duración de 12 días, involucra a 10 de sus 12 barrios y recorre los hogares nahuas.

Palabras clave: ritual, niños y jóvenes, Niños Dios, sistemas de cargos, nahuas.

Abstract

Sometimes researchers give little importance to the children and Young people of the societies we study, even bearing in mind that they are the continuity of such societies. Among the Nahuas of San Pablo del Monte Cuauhtotoatla, Tlaxcala (Mexico), their active participation in the life of their town is expressed in the ritual dedicated to the Children of God. The longest of all −with a duration of twelve days−, which involves ten of its twelve neighborhoods and runs through Nahua homes.

Keywords: rituals, children and young people, God Children, charging systems, nahuas.

El artículo que presento forma parte de una investigación más amplia que desarrollé como parte de mi tesis de maestría en el año 2016, sustentada en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (Ciudad de México). En tal investigación me concentré en estudiar la infancia y la muerte infantil entre los nahuas del centro de México en el siglo XVI, y entre los nahuas del pueblo de San Pablo del Monte Cuauhtotoatla, Tlaxcala, en el presente. Trabajo realizado desde la disciplina de la Etnohistoria.

En el presente artículo no ahondaré más en el tema de la muerte, sino en su contraparte, la vida, a través de uno de los rituales que la celebran y de sus protagonistas: los infantes y los jóvenes nahuas de Cuauhtotoatla. Entiendo el ritual como una práctica cultural que congregan a las sociedades, donde se expresan y se pueden observar las ideas en torno al mundo social, natural, sobrenatural y sagrado, todo íntimamente relacionado.1

El ritual que expongo se efectúa alrededor de la imagen del Niño Dios y de su desdoblamiento femenino, la Niña Dios, el cual se lleva a cabo del 25 de diciembre al 6 de enero y lo organizan los miembros del sistema de cargos. Éstos son mujeres y hombres que integran el sistema cívico-religioso jerarquizado, quienes tienen el compromiso por un año del cuidado de la imagen —y la fiesta— de un santo, la iglesia y demás inmuebles y muebles pertenecientes a la comunidad, ya sea del barrio o del pueblo en su conjunto.

El ciclo ritual de los nahuas está marcado por una serie de fiestas que se celebran tanto en las iglesias como en los hogares. Los nahuas son integrados en todo el ciclo desde la infancia, ya sea como acompañantes de sus padres, como sus representantes o también como protagonistas. Tanto su integración como su participación son de fundamental importancia para la reproducción cultural. Por ejemplo, el hijo de un mayordomo empieza por ser cargador de los santos y termina incluso siendo fiscal, la jerarquía más alta. La hija de la curandera sustituye a su madre, siempre que ser tocada por el rayo no sea el requisito. Y a propósito de la reproducción cultural, una ancianita me compartió lo siguiente: “[…] y cuando nosotros ya no estemos, una parte nuestra permanece en nuestros hijos y nuestros nietos, morimos, pero no dejamos de existir”.

En este artículo me planteo llevar a cabo un análisis, aunque no extenso, del ritual de los Niños Dios entre los nahuas de Cuauhtotoatla. Considero que en él se expresa la importancia social que tienen los infantes y los jóvenes nahuas en su cultura y se evidencia aquella reproducción cultural. Al mismo tiempo, en el ritual se manifiesta el “sistema coherente y estructurado de ideas, conceptos y valores en torno al mundo natural y social con referencia a la sacralidad”:2 la religión nahua. El método que utilizo es el trabajo de campo.

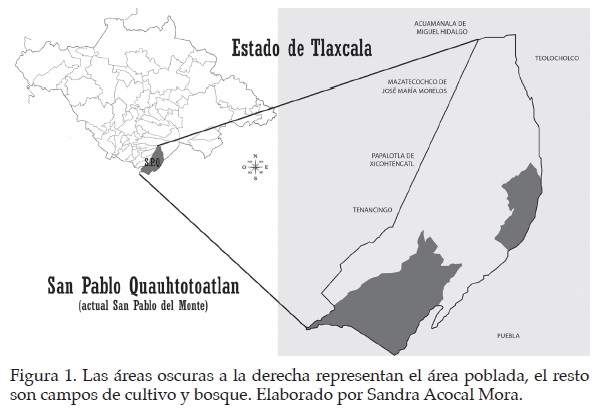

San Pablo del Monte Cuauhtotoatla es uno de los 60 municipios que forma parte del estado de Tlaxcala. Se sitúa al sureste de la entidad, en la falda occidental del volcán Matlalcueyetl o Malinche (cumbre de 4 461 msnm), que al norte colinda con el municipio de San Luis Teolocholco, al noroeste con Acuamanala y con San Cosme Mazatecochco; al oeste con Papalotla y con San Miguel Tenancingo (todos pertenecientes al estado de Tlaxcala), y al sur y este con el estado de Puebla (figura 1).

San Pablo se extiende en una superficie de 63 760 km². Cuenta con una población de 82 688 habitantes, de acuerdo con el censo del año 2020. Debido a lo reciente del conteo todavía no se conoce el número de hablantes de una lengua indígena, siendo el náhuatl la lengua materna. En el conteo del año 2010, de un total de 69 615 personas, 9 764 eran hablantes de una lengua indígena.

El municipio está integrado por 12 barrios y cinco colonias. Los barrios son San Sebastián, San Cosme, San Bartolomé, San Miguel, Jesús, San Nicolás, Santiago, Cristo, San Pedro, Santísima, Tlaltepango y San Isidro Buen Suceso. Las colonias —de reciente creación— son Divino Salvador Tepexco, Lomas de San Salvador Tepexco y Real de Guadalupe, al sur; y La Josefina y Santiago de los Leones al este.

Pese a que es poco frecuente nombrar al pueblo con el topónimo náhuatl, Cuauhtotoatla significa “en el monte donde abundan las aves y el agua”, interpretación propia de la forma como hoy se escribe; en el siglo XVI se registró como Quauhtotoatlan, siendo su traducción “lugar de los que tienen aves del monte”.3

Los Niños Dios

Los infantes nahuas son la representación de la continuidad de su grupo doméstico, de su pueblo y de su cultura, transformándose en antepasados cuando mueren. La etapa de la infancia es un asunto muy importante para el pueblo de San Pablo, que la expresan en las imágenes de los Niños Dios, y han cargado con atributos infantiles algunas imágenes de santos, pese a no ser reconocidos como tales por la hagiografía.

Las efigies de Jesucristo en su advocación de Niño Dios, de Niño de Reyes (perteneciente al barrio de San Pedro) y de Niño Doctor de Tepeaca (Puebla), son las principales devociones infantiles a quienes los nahuas rinden culto. Además de ofrendarles flores y veladoras, les ofrecen dulces y juguetes; a ellos se les pide por los niños enfermos y por la fertilidad de las mujeres.

Las imágenes de san Miguel Arcángel, de los tres Niños Mártires de Tlaxcala, de san Diego de Alcalá, de san Antonio de Padua y de Santo Angelito (un ángel custodio) guardadas en la parroquia de San Pablo Apóstol, son concebidas por los nahuas también como niños. Excepto por los tres Niños Mártires, el resto no guarda atributos

infantiles acordes con la hagiografía; a san Miguel y a Santo Angelito se les concibe más como muchachos, entre la pubertad y la adolescencia.

Una imagen más pensada como niño, aunque no es reconocida como sagrada por los curas, es Nachito, un esqueleto blanco de madera. Los nahuas lo reconocen como figura sagrada, pero no como santo, y le atribuyen poderes sobrenaturales para el control de la naturaleza y el cuidado de la salud. Empero, Nachito tiene más relación con la muerte que con la vida, por lo que no abundaré aquí en él.

El culto a Jesús Niño es en la actualidad algo bien conocido en México; posiblemente la celebración de mayor envergadura es la del 2 de febrero, día en que se bendicen las imágenes familiares y se festeja a las comunitarias. Como es el caso del Niño Doctor de Tepeaca, cuyo santuario es lugar de peregrinación para pobladores de Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo.

Un caso adicional es el del Niñopa de Xochimilco, Ciudad de México, que a diferencia del Niño Doctor, no “reside” en la iglesia sino en la casa de su mayordomo, integrado totalmente a su comunidad por ser un visitante asiduo de enfermos, invitado a los hogares con motivo de fiestas familiares, a bendiciones de casa y pago de mandas, prácticamente sin limitaciones.4

Regresando a Cuauhtotoatla, los nahuas tratan con suma delicadeza y le hablan a Jesús Niño y a las demás imágenes pensadas como niños, como si se tratara de sus propios hijos. En el caso de los mayordomos que los resguardan, éstos se impregnan de aquella infancia y son tratados como tales. Son llamados “niños” por los mayordomos y fiscales, no se les permite beber alcohol y se les exime de ciertas tareas (servir alimentos y cocinar) pensando que podrían enfermar y lastimarse.

El trabajo de campo para desarrollar esta investigación lo hice en diciembre del año 2015, pero desde julio de ese año estuve en contacto con doña Clementina Juárez, vecina del barrio de San Nicolás, quien, junto con su esposo, don Claudio Atlatenco, tenían la mayordomía de la virgen de los Remedios, la madre de los Niños Dios. Siendo a ellos a quienes concernía organizar las posadas, el recorrido del Niño Dios y, por supuesto, la fiesta de la virgen.

El 25 de diciembre de 2015 llegué a la casa de los mayordomos a las 5 de la mañana. En la medianoche habían arrullado a los Niños Dios, dos esculturas de madera de aproximadamente 20 centímetros de largo. Bajo las ideas nahuas uno es masculino y el segundo es femenino. La diferencia se percibe físicamente en el rostro tallado y en la ropa interior pintada de azul y rosa.

El conocimiento del dogma que concibe a Jesús como varón es bien claro para los nahuas y no hay duda en ello; sin embargo, en algún momento pensaron y manifestaron el desdoblamiento; hasta ahora no tengo elementos para explicarlo, y tampoco lo hacen ellos.5 La idea de los pares y complementos la hacen también con los santos, concibiéndolos como gemelos, como a san Sebastián y a san Fabián.

Regresando al día 25 de diciembre. Después de que los padrinos arrullaron a los Niños Dios a la medianoche, los mayordomos ofrecieron una cena. Alrededor de las 4 de la mañana llegaron los jóvenes cargadores. Enseguida los padrinos vistieron solo a la Niña, entregándola a los muchachos, quienes la colocaron en una caja de tres cristales y tres tapas de madera de aproximadamente 50 centímetros de largo, asegurándola con una llave. En la parte inferior de la caja se colocó un cajón alcancía, afianzado con una segunda llave.

De acuerdo con los mayordomos, se pone en marcha en el recorrido a la Niña porque si el Niño saliera, algún o algunos vecinos infantes podrían enfermar e incluso morir. Y es que al Niño le gustan demasiado los pequeños, ya que al mirarlos le causan tanto amor que los enferma o los lleva a la muerte; se dice que los lleva consigo. Siendo la Niña más cauta, pero incluso se recomienda a las madres no acercar demasiado a los infantes.

Se distinguía a los cargadores por el traje deportivo que portaban: pants azul marino, playera blanca y chamarra roja; las edades de los 29 muchachos oscilaban entre los 9 y 26 años. Todos solteros, el principal requisito, y pertenecientes a alguno de los 10 barrios; se exceptúa a San Isidro y a Tlaltepango, que celebran un ritual independiente. Una vez dispuesto todo, cada cargador prendió su cera frente al altar familiar del mayordomo, esto como parte del “juramento”, que consistió en prometer cumplir el compromiso y respetar las reglas impuestas por el sistema de cargos.6

Prestado el juramento, se dispuso el desayuno, pero no fue consumido por nadie; se debía estar puntual para la misa, programada a las 6 de la mañana en la parroquia de San Pablo Apóstol, barrio de San Bartolomé. El cargador primero (todos poseen una jerarquía), Miguel Flores de 17 años, del barrio de San Nicolás, tomó la cajita que guardaba a la Niña, pasó el ceñidor rojo y blanco (que sostenía la parte baja del frente de la caja, metido por los herrajes pegados a los costados) por su hombro izquierdo y bajo su brazo derecho, quedando la caja a mitad de su pecho.

Los mayordomos extendieron el palio (cuatro varillas que sostienen una tela en lo alto) y salieron a la calle. Bajo el palio caminaba Miguel cargando a la Niña, un segundo muchacho caminaba a su lado sosteniendo una sombrilla de tela. Tanto el palio como la sombrilla eran de esa tela brillosa y de colores con la que se hace el ropaje de los santos. En ese instante empezaron a estallar los cohetes, y los cuatro fiscales del pueblo caminaban frente a los cargadores portando sus varas de mando y chicotes tejidos de ixtle. Detrás de los muchachos iba otro joven, Edgar Romero, el rezandero, dirigiendo las plegarias con un altavoz.

Caminábamos apresuradamente bajo la obscuridad, tanto que a algunas personas se les dificultaba seguir el paso. En el trayecto, varias de las madres de los cargadores mencionaron su preparación previa: correr todas las mañanas desde hacía semanas para resistir los 12 días. No había muchachas como cargadoras; todavía hace 15 años las jóvenes solteras participaban. Ignoro en qué momento sucedió, pero los mayordomos y fiscales decidieron no permitirles intervenir, alegando que el esfuerzo físico era excesivo para ellas.

Habían pasado 23 minutos después de las 5 de la mañana cuando llegamos a la parroquia; caminando no tan deprisa hubiéramos tardado 40 o más minutos; varios llegamos sudando. La iglesia estaba abierta y en las bancas ya había varias personas que aguardaban la misa; nos detuvimos en la entrada para esperar a que el sacerdote saliera a recibirnos; la ceremonia estaba programada para las 6 de la mañana, así que la espera fue silenciosa y larga. Los cargadores no se movieron de la puerta: Miguel nunca descansó a la Niña y su compañero jamás bajó la sombrilla. Exactamente a la hora establecida, el cura salió a dar la bendición.

Durante la eucaristía, que duró una hora, el sacerdote tomó un juramento más a los cargadores, pero además a los ayudantes de los fiscales. Cada uno de éstos solicitó la ayuda de uno o varios de sus hijos, sobrinos o ahijados, todos jóvenes, quienes durante el recorrido los representaron portando la vara de fiscal. Y es que los fiscales tienen la obligación de estar presentes en todas y cada una de las casas que visita la Niña, lo que se complica por la edad madura, los problemas de salud o la falta de resistencia física.

Al final de la misa nos trasladamos a la fiscalía, ubicada a un costado de la parroquia. Frente al altar, el primer fiscal, don Sergio Méndez, hizo un llamado a cumplir los compromisos y responsabilidades de los cargadores, los fiscales, los mayordomos y los niños y jóvenes que fungen como “pastores”, nombre que reciben los acompañantes (en alusión a los pastores que visitaron al Niño Jesús).

En algunas parroquias de los 11 barrios (exceptuando a San Isidro) se hicieron misas a la misma hora para después comenzar el recorrido de sus Niños Dios de barrio, que tienen duración de entre uno y hasta tres días. En otra parroquia, a falta de sacerdotes, los integrantes del sistema de cargos habían hecho plegarias dirigidas por un rezandero. Quienes debían prepararse con antelación eran los miembros del sistema de cargos, los cargadores y los pastorcitos del barrio de San Sebastián, donde inicia el recorrido.

Salimos de la fiscalía y corrimos tres largas cuadras; nunca en mi vida había corrido tan velozmente. Eran las 7:20 horas, la gente que encontrábamos a nuestro paso se apartaba y los autos se detenían. Llegamos a los límites de los barrios de San Bartolomé y San Sebastián, calle Río Bravo, que hace 30 años era una barranca larga, pero no profunda. Al salir de la casa del mayordomo nos contábamos alrededor de 60 personas; con los mayordomos y pastorcitos que ya se nos habían unido, sumábamos alrededor de 150 personas.

Algunos de los pastorcitos, mayordomos, rezanderos y cargadores llevaban un sombrero de palma. De él colgaban listones de colores, evitando el negro, el café y el morado, por ser colores de luto propios de Semana Santa, dijeron las mayordomas, así que se tomaron la libertad de cortarlos. Puesto el sombrero, los listones colgaban a mitad o debajo de la espalda. El segundo aditamento distintivo era un bastón de caña con cascabeles.

Al llegar a los límites de los barrios, los mayordomos y fiscales de San Sebastián nos esperaban para marcarnos el recorrido. En cada barrio su sistema de cargos es quien recibe a la Niña y a sus iguales del pueblo. Ellos se visitan con semanas de antelación para acordar las facilidades y el acompañamiento. Y aunque los compromisos se aseguran, no están exentos de conflictos.

En ocasiones ha acontecido que los integrantes del sistema de cargos de algún barrio se niegan a recibir y a acompañar a la Niña en el recorrido, principalmente por la oposición a que el dinero y las especies (maíz, principalmente) que recibe la Niña se lleven a las arcas del pueblo. Aunque esto no es para beneficio personal de la jerarquía del sistema de cargos, sino para costear las necesidades de la parroquia; empero, es cierto que se han presentado robos. Cabe recalcar que cada barrio hace su coleta de manera independiente durante el recorrido del Niño Dios de barrio.

Cuando estuvieron de frente ambos sistemas de cargos se saludaron respetuosamente; todos y cada una de las autoridades del barrio pasó a besar la imagen de la Niña y a persignarse. Enseguida, el primer fiscal del barrio enunció lo que los nahuas llaman “palabras de respeto”: “Como cada año vamos a acompañarlos fiscales, mayordomos y pastorcitos en el recorrido del Niño, para cumplir con nuestra tradición. Los fiscales y los mayordomos que estamos presentes somos los nuevos, los que estamos por entrar. Los fiscales y los mayordomos actuales están haciendo el recorrido con nuestro Niño”.

Los tres fiscales de barrio se arrodillaron frente a la imagen de la Niña; el primer fiscal del pueblo desmontó la cruz de su vara de mando (símbolo de su autoridad) que portaba su hijo, la dio a besar a cada uno de los nuevos fiscales, en reconocimiento del cargo que asumirían, y a tomarles el juramento, es decir, la promesa del buen cumplimiento.

El primer fiscal del pueblo agradeció la disposición e indicó que nos marcaran el camino. Corriendo llegamos hasta la iglesia de San Sebastián, entramos y el joven rezandero empezó a entonar la oración cantado Paloma blanca, que saluda y da la bienvenida a Dios en su advocación de Espíritu Santo. Sin dar la espalda, salimos de la iglesia y otra vez corriendo regresamos a la calle Río Bravo.

El primer cargador todavía sostenía a la Niña; a la señal del fiscal todos corrimos, iniciaba entonces el recorrido. Edgar, el rezandero, empezó con los cantos de alabanzas y todos lo acompañamos. Uno de los fiscales del barrio, el representante del fiscal del pueblo y algunos mayordomos se habían adelantado a llamar a las puertas de los vecinos y preguntar “¿va a pasar el Niño?” Solo negándose los no católicos. Pese a que los nahuas saben que la Niña es quien sale a realizar el recorrido, todos se refieren a ella como el Niño.

Llegamos a la primera casa; la familia hizo pasar a la Niña a la habitación donde guardaban su altar familiar. Una de las mujeres del grupo doméstico7 sostuvo la cajita, mientras el cargador pasaba por su cabeza el ceñidor para descansarla. Dos varas de fiscal, una del barrio y otra del pueblo, se entregaron a la mujer (las otras dos las portaban los representantes de los fiscales que se adelantaban a tocar las puertas); los fiscales también cedieron los chicotes de ixtle, una campanita que hacía sonar un niño cargador y cuatro sombrillas, porque todos los objetos debían “descansarse”.

Nos detuvimos en aquella primera casa porque el grupo doméstico había solicitado “un descanso”. Cada familia puede pedirlo si lo desea, con la intención de que la Niña permanezca unos minutos en la casa, entregando a cambio una o varias botellas de licor al primer fiscal del pueblo, para convidarla a los miembros del sistema de cargos de la localidad y del barrio. Asimismo, donan frutas, cacahuates, refrescos, jugos, agua, dulces, frituras o piñatas para los pastorcitos. Esos presentes también son convidados a los mayordomos y a los acompañantes adultos de los pastorcitos.

Sólo hasta que terminan de repartirse los presentes, el primer fiscal puede devolver al grupo doméstico las botellas, los chiquihuites (canastas de palma), costales (sacos) o bolsas vacías, para agradecer y hacer la despedida. Si sobran alimentos, el mayordomo de la Niña los guarda. Los descansos duran entre 10 y 15 minutos.

El grupo doméstico que solicitó el descanso lo agradeció y entregó medio costal de maíz (50 kg aproximadamente), el don más preciado que puede ofrecerse. La mujer que lo cedió recalcó que era la entrega de cada año, tal y como su difunto padre lo había hecho “por muchos años”. Cerró con la invitación de la cena que ofrecerían. Con semanas de antelación, el mayordomo de los Niños busca y hace el compromiso con algunos grupos domésticos para que donen el desayuno, la comida, la cena y o el hospedaje. A quienes así lo hacen se les llama “padrinos de comida”.

Cuando finalizaron los intercambios, la mujer que había pronunciado las “palabras de respeto” tomó la caja que guardaba a la Niña y la entregó al cargador, lo mismo hizo con las sombrillas, las varas de fiscal, la campanita y los chicotes. Frente a los cargadores salió corriendo el niño que hacía sonar la campanita (nombrado “la campanita”) y sonaba un silbato cada vez que la Niña salía y entraba a una vivienda. El cargador que protegía a la Niña con la sombrilla también llevaba un silbato que soplaba al mismo tiempo.

Detrás de la “campanita” corrían el cargador de la Niña y junto a él su compañero que portaba la sombrilla, soplaba el silbato y sostenía con la otra mano el ceñidor que cruzaba por la espalda del cargador. A sus costados corrían dos jóvenes sujetando las varas de fiscales (o el fiscal mismo), detrás le seguían el resto de los cargadores y al final los integrantes del sistema de cargos y los pastorcitos. Corriendo pasábamos de casa en casa.

En cada vivienda solo entraban “la campanita”, los cargadores, los portadores de las varas de fiscal, el mayordomo de los Niños y algunos otros mayordomos. Los pastorcitos, el resto de los fiscales y los mayordomos no ingresábamos a las viviendas para no obstaculizar el tránsito; las mayordomas nos organizaban para hacer una valla a lo ancho de la calle. Los representantes del fiscal saludaban a las familias, agradecían el recibimiento y nos despedían.

Don Claudio Atlatenco, el mayordomo de la Niña, con auxilio de sus hijos y componentes (sus ayudantes), recibía el presente más grande: el maíz y la mazorca en costales, chiquihuites o cubetas. Las ceras, las veladoras, el copal, las bolsas de arroz y de frijol, botellas de aceite acompañaban o sustituían el maíz. El dinero que las familias ofrecían lo depositaban en la alcancía. Los 24 integrantes del sistema de cargos del pueblo fueron divididos en grupos de seis para ayudar a recoger los presentes.

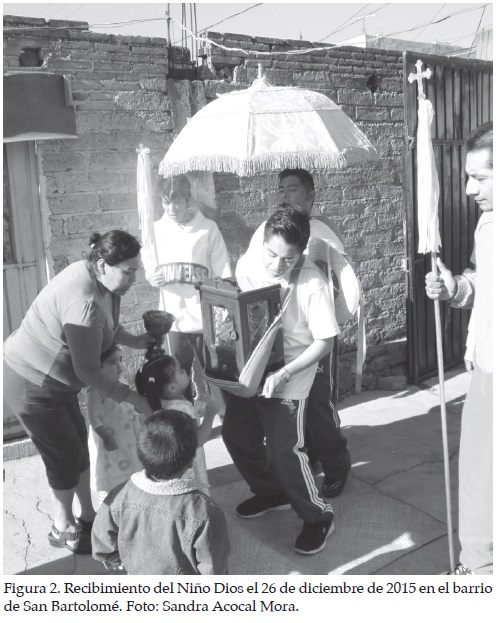

En algunas viviendas nos recibieron únicamente las mujeres y los niños, ya que los varones dormían o preferían no salir para evitar ser vistos alcoholizados con motivo de la Nochebuena. Las familias tendían petates, telas o trozos de alfombra para que sobre ellos se posara el cargador que portaba a la Niña. Casi siempre la mujer de mayor edad sostenía un sahumerio que desprendía humo por el copal que quemaba, y soplaba ese humo para envolver la imagen sagrada (figura 2).

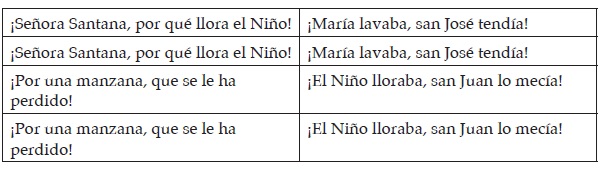

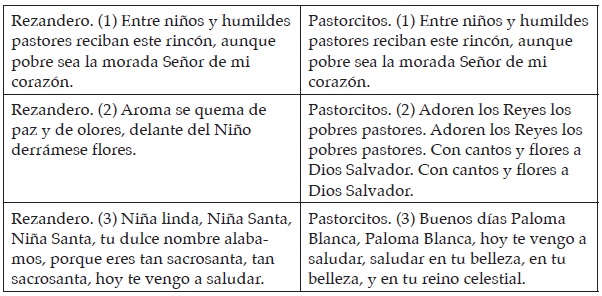

En ningún momento los cantos de alabanza se interrumpieron, dirigidos en distintos momentos por cinco rezanderos y seguidas por todos los pastorcitos. Los miembros del sistema de cargos vigilaban la entonación de las estrofas, al mismo tiempo que tanto ellos como los niños golpeaban sus bastones contra el piso para hacer sonar los cascabeles. Algunos de los cantos fueron los siguientes:

Los pastorcitos respondían después de cada estrofa solo con dos cantos:

Por supuesto, los pastorcitos no se limitaban a sus dos estrofas, pues intervenían en la segunda línea de cada una de las que entonaban los rezanderos. Cuando hacíamos los descansos y entrábamos a las iglesias de los barrios cambiábamos de cantos al tiempo que bajábamos los sombreros. Por el espacio del que dispongo sólo presento una parte de los cantos. Iniciaban con la voz del rezandero y le contestaban los pastorcitos:

A las 9 de la mañana nos cruzamos con el Niño del barrio, el número de pastorcitos que lo acompañaban eran la mitad de los que para entonces ya nos contábamos, cerca de 250. Enseguida, los mayordomos consideraron que a partir de ese momento empezaríamos a avanzar más lento, ya que los vecinos nos irían deteniendo para evitar que alcanzáramos al Niño del barrio, solicitando más descansos. La razón por la que se detiene a la Niña es porque si ella pasa primero a las viviendas, se lleva más dinero y mazorca.

Y seguimos avanzando. Las fiscalas y las mayordomas vigilaban que los pastorcitos no se retrasaran, que corrieran, que cantaran, que no se adelantaran demasiado, que no obstaculizaran el paso de los cargadores, que no interrumpieran el sonido de los cascabeles o bajaran los sombreros cuando se les indicaba, y recibieran su dotación de frutas, dulces, refresco y agua.

Para las 10 de la mañana, los fiscales y mayordomos ya habían consumido seis botellas de licor, pero sabían que tenían que beber con medida, de lo contrario serían multados económicamente al final del recorrido, así que las mayordomas habían ideado una trampa. Todas llevaban dentro de su bolsa una botella vacía de plástico y cada vez que les ofrecían su vaso de tequila lo vaciaban en su botellita, lejos de la vista de las familias.

En varios momentos del trayecto se oyeron gritos de “conteo”. Si bien la caja de madera pesa más que la Niña, el peso no es tan grande como el que se siente cuando la alcancía se llena. Entonces los mayordomos solicitan, al grupo doméstico que los recibe, el permiso para contar el dinero. Inmediatamente, el mayordomo de la Niña desmonta a la vista de todos el cajón y deposita monedas y billetes. Un cajón de repuesto es colocado y los cargadores siguen la ruta, mientras un grupo de mayordomos hace el conteo.

Pese a que era temporada invernal, al mediodía la temperatura ambiente era de 25° centígrados; aun con ello, el ánimo de los pastorcitos y de los cargadores no decreció. Corríamos detrás de los cargadores y del rezandero lo más que podíamos —casi siempre “cortando camino” —, pero pocas veces logramos seguir su paso, y en una de esas ocasiones, cuando ellos ya regresaban mientras nosotros apenas íbamos, sucedió un accidente.

Uno de los cargadores resbaló. A todos se nos congeló el rostro del susto, y el primer fiscal gritó: “¡Abajo los sombreros!” Entonces los cantos se cambiaron por los rezos. El cargador estaba muy apenado, pero creo que si su vida hubiera estado en riesgo, hubiese preferido salvar a la Niña antes que a él mismo.

La caída tuvo varias interpretaciones. La primera fue sospechar de la disposición del muchacho, quizá estaba enojado, y la Niña lo había sentido; probablemente hubo o habría problemas entre los cargadores; o era el anuncio de peleas entre mayordomos. Inmediatamente después del desplome, el muchacho fue reemplazado por otro cargador. Dado que el brazo izquierdo sufrió grandes raspones, el mayordomo de la Virgen de la Soledad lo atendió. La jerarquía del sistema de cargos había previsto todas las complicaciones, y entre ellas los malestares y accidentes, designando para esta ocasión a ese mayordomo como responsable del botiquín. Aunque los cargadores llevaban el suyo.

Además de analgésicos, alcohol, vendas y pomadas, el mayordomo llevaba un preparado de chichicascle (Urtica urens), una planta que al más ligero contacto con la piel provoca sarpullido, comezón y un gran dolor por las toxinas que desprende. Existen dos especies en San Pablo: una de hojas ovaladas de hasta 3 centímetros de ancho y una segunda de hojas de hasta 12 centímetros. Es utilizada para combatir enfermedades provocadas por el frío. En esta ocasión, el uso que se le dio fue el de analgésico para mitigar el cansancio. En un frasco de alcohol el mayordomo sumergió hojas del chichicascle de las dos especies.

Cuando los cargadores, pastorcitos y mayordomos lo solicitaron, el mayordomo de “La Soledad”, auxiliado por algunas mayordomas, talló las hojas a mitad de sus piernas y hasta sus tobillos. El mayordomo de la Niña también llevaba su dotación de chichicascle de medio costal.

A las 2 de la tarde los mayordomos extendieron nuevamente el palio para proteger a la Niña y dirigirnos a la vivienda donde se ofrecería la comida. Dos cuadras antes de llegar a la casa, los “padrinos de comida” salieron a nuestro encuentro portando el sahumerio. La madrina sopló el humo del copal alrededor de la imagen sagrada, se persignó y la besó; lo mismo hizo su marido, y juntos nos condujeron a su casa. Sólo la Niña y los cargadores entraron a la habitación principal, los demás nos quedamos en el patio cantando.

Algunas mesas estaban tendidas: el grupo doméstico se preocupó por conseguir más sillas con los vecinos, pero para entonces seríamos cerca de 300 personas; muchos se quedaron de pie y otros nos sentamos en la tierra. El rezandero cambió los cantos por un “Padre Nuestro” y un “Ave María”, solicitó bienestar para el grupo doméstico, nos persignamos y fuimos servidos. La comida fue arroz rojo, tortillas, salsa verde, agua de Jamaica, nopales y carnitas de puerco, ¡una delicia! La mayoría habíamos consumido nuestra última comida en la medianoche. Las mayordomas ayudaron a servir. Apenas 20 minutos después, don Sergio Méndez, el primer fiscal, indicó que teníamos que irnos.

Hace apenas 20 años, el mayor número de comidas las ofrecía el mayordomo de los Niños, ahora cada día las dona alguna familia diferente. El trabajo que implica ofrecer una comida, la inversión en dinero y la movilización de las redes de ayuda se ven materializados en el ofrecimiento de los alimentos. Ser padrinos de la Niña, tenerla algunos minutos en el altar doméstico, alimentar a los pastorcitos, el que su casa se vea llena de gente, son las más grandes satisfacciones que consiguen las familias. Lo que por supuesto les genera reconocimiento y respeto.

El padrino cargó a la Niña, los integrantes del sistema de cargos del barrio extendieron el palio y los padrinos nos acompañaron hasta el lugar donde nos habían alcanzado antes. Enseguida, los fiscales del barrio y del pueblo acordaron la mejor manera de recorrer los límites de San Sebastián, para hacerlo deprisa, aceptando que no sería posible abarcarlo todo. El barrio es uno de los más grandes del municipio, se extiende hasta los linderos con el municipio de Tenancingo, Tlaxcala. Comprende tierras de cultivo y casas dispersas. Por tal motivo, los mayordomos del barrio han dispuesto dos Niños Dios, uno de los cuales recorre las periferias.

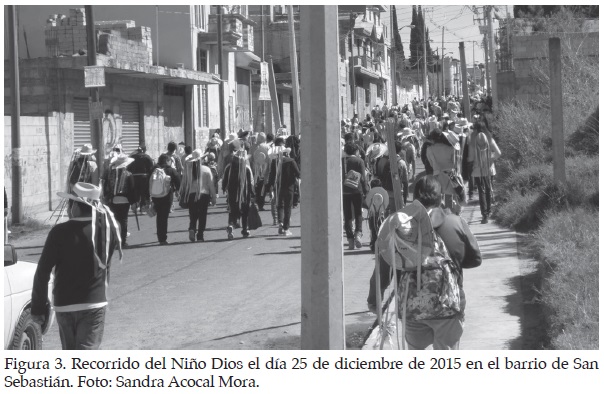

La decisión de los miembros del sistema de cargos fue la de transportar en una camioneta a los cargadores y algunos pastorcitos, y en otra a los fiscales y varios mayordomos. A los demás se nos indicó quedarnos, para que las mayordomas nos condujeron hasta el punto donde los cargadores nos encontrarían, cruzando la carretera Puebla-Santa Ana Chiahutempan, Tlaxcala, la principal vía de comunicación del municipio. Por cerca de una hora esperamos; a lo lejos vimos venir corriendo al grupo de cargadores, al rezandero y a los dos representantes de los fiscales. Los pastorcitos, mayordomos y fiscales habían cortado el camino o se habían subido a las camionetas. Para ese momento los acompañantes éramos más de 300 (figura 3).

En la primera casa que visitamos, ya todos juntos, solicitaron el descanso. Se dispuso en el amplio patio una mesa donde descansó la Niña. Al frente del grupo doméstico figuraban dos mujeres, una de ellas ancianita, nos regalaron cacahuates, cañas y refrescos. De manera discreta ambas mujeres pidieron “la disciplina”. Después de repartidos los alimentos, los mayordomos enviaron a los pastorcitos al frente de la casa, quedando sólo los cargadores y algunas personas.

Enseguida que la mujer más joven cedió los objetos descansados, menos a la Niña, con seriedad el primer fiscal tomó su chicote de ixtle y preguntó a las mujeres: “¿Están seguras de lo que piden?”, llorando ambas respondieron que sí. El fiscal interrogó también al representante del primer fiscal de barrio, un joven que apenas alcanzaba la mayoría de edad: “¿Fiscal está de acuerdo con lo que solicita la familia?” Él respondió: “Sí estoy de acuerdo porque ellos lo piden”. La misma pregunta se dirigió a un muchacho de aproximadamente 17 años.

Ese joven delgado se paró frente a la imagen de la Niña, se quitó sus lentes y playera y se hincó. El fiscal hizo la señal de la cruz con el chicote frente a la Niña, persignó con el mismo chicote al muchacho y se persignó él. Parándose a su costado derecho soltó un golpe en la espalda del muchacho, se movió al otro costado y soltó otro, regresó a donde había iniciado y dio un golpe más.

Desde el primer chicotazo la cara del muchacho reflejó una expresión de profundo dolor, y cada golpe lo hizo moverse sin quererlo él de un lado hacia otro. Las mujeres lloraban todavía más. El fiscal se paró frente al joven y tomándolo por debajo de los brazos lo levantó, él llorando se acercó a la Niña y le habló, pero nadie pudo escuchar lo que decía. Cuando el joven se apartó, el fiscal expuso: “Señoras muchas gracias, tenemos que irnos”. El cargador tomó a la Niña y salió corriendo. “El disciplinado”, con marcas en su espalda, llorando abrazó a su madre. Solo el grupo doméstico sabía los motivos de “la disciplina” y al fiscal no le tocaba preguntar.

“La disciplina” son esos tres golpes que da el fiscal en la espalda del solicitante, mujeres y hombres, para marcar la señal de la cruz por las desobediencias, actitudes irrespetuosas, alcoholismo o drogadicción en los que se ha incurrido en ese año, pero que se está dispuesto a reparar. “La disciplina” es una manera de pagar las fal-

tas, pero quien las comete y su grupo doméstico debe estar de acuerdo en que se aplique; asimismo, el fiscal del barrio debe aprobarla; si no lo hace, porque no hay condiciones, entonces no hay forma de ponerla en práctica.

Antes de presenciar “la disciplina” de este joven, ya se habían hecho dos anteriores, pero como no comprendía del todo la dinámica, no había podido observarlas. Apenas entra la Niña a la casa, la familia debe solicitar “la disciplina”, los pastorcitos son sacados a la calle y los niños de la familia son encerrados en las habitaciones. Se le pide al rezandero que deje de cantar, guardando todos silencio y seriedad.

En ésa y posteriores “disciplinas” que observé, el fiscal nunca dio los golpes con saña, pero sí lo hacía de manera firme, tanto que al caer en las espaldas desnudas dejaban marcas. Algunas mujeres acompañantes de los pastorcitos expusieron que en ocasiones a “los disciplinados” les da fiebre por toda la noche, más que por los golpes recibidos, por el efecto emocional que causa.

Don Sergio Méndez, el fiscal, tras haber aplicado “la disciplina”, me explicó que ésta era una gran responsabilidad para él, porque los grupos domésticos confían en su mano para redimir a sus hijos, cuando ellos no han podido lograrlo, siendo su trabajo una ayuda para la comunidad. El fiscal me platicó además que en el barrio de San Nicolás, los padres suelen pedir una limpia, con una veladora, para sus hijos pequeños, y curarlos así del mal aire. Estos dos puntos dejan en claro que la responsabilidad sobre los hijos es tan importante que tiene que ser algo compartido, socializado.

Y continuamos corriendo. Cada vez que pasábamos frente a la imagen de algún santo, cuyos altares ponen en la calle los vecinos, los cargadores se detenían para entonar algunos cantos. Pese a que no se llevaba música, los cargadores, los rezanderos, los pastorcitos y los mayordomos bailaban suavemente, al tiempo que cantaban, acompañados solamente por el sonido de los cascabeles.

Oscureció y no nos detuvimos porque sólo teníamos ese día para hacer el recorrido. Se sacaron lámparas y eran las 9:45 de la noche cuando dejamos de correr. Los fiscales del barrio anunciaron el final y fuimos conducidos a su iglesia, mientras sonaba intensamente una de las campanas de la pequeña torre. En total registré cuatro “disciplinas”, 12 descansos y nueve conteos.

En la iglesia permanecieron los mayordomos de los Niños y el tesorero. El sistema del pueblo reconoce el trabajo y el compromiso de los mayordomos del barrio, así que 10% del dinero y del maíz que se logra reunir lo entregan al barrio. Fueron recolectados ocho costales de maíz en total y 14 647.70 pesos. Nuevamente el palio se extendió y fuimos conducidos a la primera casa que visitamos en la mañana. Entonces hicimos el último canto de arrullo a la Niña.

Los papás de los cargadores los esperaban con maletas y colchonetas porque desde ese momento y hasta el día 6 de enero no se apartarían de la Niña. Por turnos, los muchachos se trasladaron a la casa del primer cargador para bañarse en el temazcal. La jerarquía del sistema de cargos acordó reunirse el siguiente día a las 6:45 de la mañana. A las 7, la Niña tenía que estar en las puertas de la iglesia del barrio de San Bartolomé, donde continuaría el trayecto.

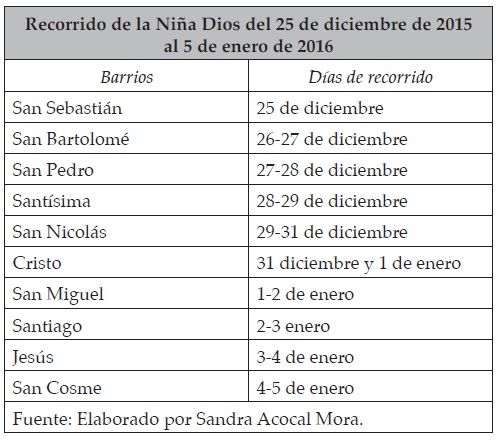

De los 12 días del trayecto sólo acompañé a la Niña en seis: tres al principio y tres al final. La tabla que presento registra los días que se invirtieron en la procesión en cada barrio. Se inició en San Sebastián y se terminó en el barrio de San Cosme, trazando un recorrido circular (cuadro 1).

Y el recorrido continuó por el resto de los barrios. Se sumaron entonces los jóvenes cargadores de los mismos barrios. En una ocasión nos tocó llegar a un hogar donde una anciana era velada. Parados los cargadores frente al ataúd, hicimos rezos en lugar de cantos. En el Centro de Salud y clínica del Seguro Social (ambas dependencias de salud pública) se permitió la entrada únicamente de dos cargadores para que la Niña “visitara a los enfermos”, siendo empático el personal médico.

El recorrido no estuvo exento de disgustos entre los sistemas de cargos de los barrios y del pueblo, por situaciones como marcar la hora final de la procesión, el que no aceptaran los miembros del sistema de cargos de barrio sólo 10% de lo recaudado o disgustos atrasados. En algún momento casi se llegaron a los golpes, pero siempre de ambos lados se llamó a la prudencia.

Se tiene plena conciencia de que lo colectado, tanto en dinero como en especie, son contribuciones que deben respetarse como algo prácticamente sagrado, tomándolo sólo para invertir en la parroquia y en construcciones dependientes; no es una contribución para las fiestas de los santos, ello recae en cada mayordomo.

Los mayordomos encargados del conteo de dinero son quienes tienen bajo su cuidado a los santos concebidos como niños: Santo Angelito (un ángel custodio), san Miguel Arcángel, los tres Niños Mártires de Tlaxcala, san Diego de Alcalá y san Antonio de Padua; y claro, se incluye al mayordomo de la Niña. En esa ocasión, el tesorero fue el mayordomo que tenía bajo su cuidado a san Pablo Apóstol, el santo patrón.

Dejé el recorrido el 27 de diciembre y me incorporé el 4 de enero, alcanzando a la Niña en el barrio de Jesús. El desayuno se sirvió a las 6 de la mañana: pozole con carne de puerco, tostadas, pan dulce, pan salado y té de limón. Aunque las comidas no fueron una limitante, las desveladas, el cansancio, el correr todo el día bajo el sol o el frío y el dormir cada día en una vivienda distinta, hacían ya sus efectos en los cargadores. Los muchachos habían bajado de peso alarmantemente y bajo sus ojos se observaban marcas verdes y moradas por la falta de sueño. Pero su ánimo seguía intacto.

Varias de las cosas que no pude observar en los días que estuve ausente me las platicaron las mayordomas y pastorcitos con mucho entusiasmo. Los “padrinos de cena” del barrio de San Nicolás habían tenido “mucho gusto” en recibir a la Niña, por lo que contrataron un mariachi en su honor y “bailaron la estrella”. “La estrella” es un

adorno de flores frescas incrustadas en un círculo de cartón o madera de más de un metro de diámetro, ajustado sobre un palo de 1.90 metros o más de alto, el cual debe golpearse contra el suelo, bailando, hasta que todas las flores caigan; es una tarea realmente agotadora. Los nahuas de San Isidro “la bailan” en sus bodas y los nahuas

del resto de los barrios, en las fiestas de los santos.

En el barrio del Cristo estuvo a punto de no hacerse la procesión. El sistema del barrio tomó la decisión de derribar la capilla en el año 2015, construida hacia el fin del siglo XIX, lo que les generó problemas legales con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los fiscales y mayordomos del pueblo optaron por no hacer el recorrido para no generar más tensiones. Por tanto, pasarían al barrio siguiente, pero un grupo de vecinos les pidió quedarse y estuvieron dispuestos a acompañarlos y a enfrentar las consecuencias. Al final, uno de los abuelitos que “conoce de las tradiciones” agradeció en nombre del barrio y se disculpó por la actitud de sus fiscales y mayordomos debido a que “no han trabajado bien para el barrio”.

Desafortunadamente me falta espacio para continuar explicando el ritual, lo que hace que me reserve muchas de mis notas para una oportunidad distinta. El último día de recorrido fue el 5 de enero: avanzamos lento, prácticamente caminado ese día, pues nos quedaba bastante tiempo. Se les dio la posibilidad a varias jóvenes de cargar a la Niña. Para la noche éramos más de 500 personas y los cantos se escuchaban a cuadras de distancia.

El 6 de enero en punto del mediodía inició la misa en la parroquia de San Pablo Apóstol, marcando el fin del ritual. Terminada la misa se hizo el cambio de fiscales en la fiscalía. Los salientes agradecieron la colaboración de todos los integrantes del sistema de cargos, el cumplimiento del trayecto y se despidieron. Los nuevos fiscales tomaron sus varas de mando e iniciaron enseguida sus funciones, consistiendo la primera en conducir la procesión con los Niños Dios, la virgen y san José hasta la casa del mayordomo. De San Bartolomé nos trasladamos a San Nicolás, donde don Claudio Atlatenco ofreció la comida: mole de res, arroz y aguas de sabores.

Todo vecino de los 12 barrios podía ir a comer si le apetecía; llegaban con flores y veladoras para los Niños. Desde el mediodía y hasta la noche se sirvió la comida. El mayordomo regaló juguetes a los pastorcitos y cargadores. Después del alimento, los 23 mayordomos restantes, integrantes del sistema de cargos, comenzaron a retirarse y solamente los nuevos fiscales se quedaron. En la noche los cargadores de la Niña regresarían llevando presentes y “agradecerse” (dar las gracias); para cerrar la fiesta habían hecho la contratación de un grupo de baile. Concluyó la fiesta a las 3 de la mañana.

Conclusiones

En el siglo XVI, el franciscano Pedro de Gante introdujo la celebración de la Natividad de Jesucristo en la Ciudad de México. Los indios conocieron bien pronto el dogma católico del nacimiento del hijo de Dios en un pesebre, en Belén (en Cisjordania, Palestina) —otros afirman que fue en Nazaret, Israel—. Se explica que los ángeles avisaron a los pastores del nacimiento de Dios para que fueran a adorarle, y en su camino se toparon con demonios que intentaron obstaculizar los, pero fueron ayudados por el arcángel san Miguel para llegar a su destino.8

Los nahuas de San Pablo han readaptado tal dogma a su contexto cultural. Para ellos, Dios es tanto masculino como femenino y lo proyectan en sus imágenes sagradas infantiles. El ritual expresa, al mismo tiempo, el cuidado, el respeto y la importancia que tienen por los niños y los jóvenes. La preocupación de los integrantes del sistema de cargos por su bienestar estuvo latente en cada momento, nunca fueron tratados con desdén o indiferencia. En algunas ocasiones, niños y jóvenes fueron regañados por los señores, en otras se les acercaron y les consultaron tal como lo hacen con sus padres.

A los muchachos que les tocó portar la vara de fiscal, los mismos fiscales se dirigieron a ellos como si fueran sus iguales, hablándoles con prudencia y reverencia. Y es porque se reconoce que niños y jóvenes representan a su grupo doméstico, colaboran y hasta trabajan por el bien común, por el bien del pueblo.

El ritual del recorrido, el más extenso de todos los del ciclo, es toda una gama cultural donde se expresa y se observa, además de lo ya consignado, la preferencia gastronómica, el trabajo comunitario, la ayuda mutua, la reciprocidad, la entrega de dones, la toma de responsabilidades por parte de niños y jóvenes, la práctica de la medicina, la reparación de problemas a través de “la disciplina” y la cooperación, entre otros aspectos.

Este ritual refleja la enorme importancia que los infantes tienen para los nahuas como sus descendientes y como reproductores de su cultura. Construyen esa cultura desde una temprana edad. Esto explica precisamente la fuerza y la fortaleza de la continuidad cultural.

Bibliografía

Acocal Mora, Sandra, La muerte infantil: crónicas coloniales y prácticas culturales. San Pablo del Monte Cuauhtotoatla, Tlaxcala, tesis para optar por el grado de Maestra en Historia y Etnohistoria, Escuela Nacional de Antropología e Historia-INAH, México, 2016.

Carrillo Tieco, Fabiola, San Pablo del Monte Cuauhtotoatla, una historia a través de los estratos de la toponimia náhuatl, México, Instituto Tlaxcalteca de Cultura (Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias), 2012.

Good Eshelman, Catharine, “El ritual y la reproducción de la cultura: ceremonias agrícolas, los muertos y la expresión estética entre los nahuas de Guerrero”, en Johanna Broda y Félix Báez Jorge (coords.), Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México, México, FCE / Conaculta, 2001, pp. 239-297.

Limón Olvera, Silvia, El fuego sagrado, simbolismo y ritualidad entre los nahuas, México, Conaculta / INAH, 2001.

Perdigón Castañeda, Judith Katia, Mi Niño Dios. Un acercamiento al concepto, historia, significado y celebración del Niño Jesús para el Día de la Candelaria, México, INAH, 2015.

Rodríguez Hilda y Marina Anguiano, “Introducción al audiovisual ‘El Niñopa de Xochimilco’”, en Historia de la religión en Mesoamérica y áreas afines. II Coloquio, México, IIA-UNAM, 1990, pp. 159-165.

DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA, AÑO 29, VOL. 85, MAYO-AGOSTO, 2022

Citas

* Doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia,

INAH. Actualmente estudia un segundo doctorado en la Rutgers University

de New Jersey.

- Véase Catharine Good, “El ritual y la reproducción de la cultura: ceremonias agrícolas, los muertos y la expresión estética entre los nahuas de Guerrero”, en Johanna Broda y Félix Báez Jorge (coords.), Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México, 2001, pp. 239-297. [↩]

- Silvia Limón Olvera, El fuego sagrado, simbolismo y ritualidad entre los nahuas, 2001, p. 26. [↩]

- Fabiola Carrillo Tieco, San Pablo del Monte Cuauhtotoatla, una historia a través de los estratos de la toponimia náhuatl, 2012, pp. 114-115. [↩]

- Hilda Rodríguez y Marina Anguiano, “Introducción al audiovisual ‘El Niñopa de Xochimilco’”, en Historia de la religión en Mesoamérica y áreas afines. II Coloquio, 1990, pp. 159-165. [↩]

- La idea de la dualidad es algo bien conocida en el México anterior a la Conquista; recuérdese a los dioses creadores Ometecuhtli y Omecihuatl. Esta idea es compartida en el presente por algunos pueblos indígenas y campesinos de México, como en Cuauhtotoatla, lo que no significa, necesariamente, que provengan en forma directa de ese pasado tan remoto; téngase presente todas las relaboraciones culturales. [↩]

- El sistema de cargos se compone por los fiscales y los mayordomos, siendo los primeros (cuatro en total) los de mayor jerarquía y por lo tanto de autoridad. Cada uno de los 12 barrios cuenta con su propia iglesia y su particular sistema de cargos; sin embargo, los fiscales y mayordomos “del pueblo”, que se concentran en la parroquia de San Pablo Apóstol, y se coordinan con 10 de los barrios, son considerados los de más alta jerarquía. [↩]

- Empleo el concepto “grupo doméstico” porque con ello estoy abordando no solo a la familia nuclear, los padres y los hijos, sino a una parentela más amplia que puede vivir o no en una misma casa. Cuando no habitan juntos, suelen congregarse para ocasiones como ésta. [↩]

- Judith Katia Perdigón, Mi Niño Dios. Un acercamiento al concepto, historia, significado y celebración del Niño Jesús para el Día de la Candelaria, 2015, pp. 60-63. [↩]