Víctor Alfonso Benítez Corona

Dirección de Etnohistoria, INAH.

Resumen

La costa norte del Perú goza de un gran prestigio por sus especialistas rituales llamados curanderos, quienes albergan una tradición chamánica desde tiempos antiguos y que pueden ser perfectamente rastreados por los restos arqueológicos de las tierras semidesérticas del departamento de Lambayeque. Los testimonios de dichos curanderos han sido plasmados en la documentación virreinal a través de la persecución de idolatrías, donde se registran qué tipos existían, y los objetos rituales para curar o hacer maldad a alguna persona. Hoy estos sujetos tienen bastante presencia todavía y sus formas de iniciación y trabajo son tan vigentes como en la época colonial, ya que han sabido acomodarse al sistema mundo en curso. Por ello, se aborda lo que significa ser un curandero en el norte del Perú en los albores del siglo XXI.

Palabras clave: Lambayeque, curanderismo, iniciación, chamanismo, mesas, artes,

numerología.

Abstract

The north coast of Peru enjoys great prestige over its ritual specialists called curanderos, they harbor a shamanic tradition that exists since ancient times and that can be perfectly traced by the archaeological remains located in the semidesert lands of the Lambayeque department. The testimonies of great healers have also been captured in viceregal documentation through the persecution of idolatries, where the types of healers that existed are contained as well as the use of their ritual objects to heal or do evil towards someone. Currently these characters have quite a presence and their forms of initiation and work are as current as in colonial times, since day have been able to accommodate very well the current world system. That is why this work addresses what it means to be a healer in northern Peru at the dawn of the 21st century.

Keywords: Lambayeque, quackery, initiation, tables, arts, numerology.

Una preocupación constante del ser humano es perpetuarse en el mundo al que pertenece de cualquier forma, tratando de entender, confrontar e interactuar en un espacio difícil de asimilar debido a la multiplicidad de eventos naturales que ocurren constantemente a su alrededor. Para ello elabora todo un corpus ideológico, religioso, cultural, fonético y lingüístico, que le ayuda a definir lo que ante sí parece tener un significado más allá de lo natural o material. Esta percepción cambia según el lugar donde se manifieste, ya sea en lugares montañosos, selváticos, desérticos o costeños, porque las formas de ver y entender el mundo que tienen los seres humanos son múltiples y difieren en mucho en cada una de las sociedades y por las condiciones ecológicas en que habiten, lo que genera distintas formas de sociabilizar con una multiplicidad de entidades subjetivas que permean su espacio.

En el presente trabajo abordo lo que significa ser curandero en la costa norte del Perú en los albores del siglo XXI y también el por qué gozan de una gran fama tanto a nivel nacional como internacional. El fenómeno no es nada nuevo, como lo demuestran las investigaciones arqueológicas; esta popularidad tiene sus antecedentes en las culturas Moche, la Chimú o Chimur (que data de 1000 a 1400 d.C.),1 en la denominada Lambayeque (que va de 700 a 1600 d.C.)2 o la Sican (que corre del 700 al 1350 d.C.).3 Es necesario mencionar que se trata de sociedades con una concepción múltiple del cosmos y del orden social, una concepción que ha sido estudiada en varias partes del Perú, siendo la más cercana la del departamento de Piura, donde los cerros, las lagunas y el mar son seres o entidades capaces de involucrarse en asuntos humanos: disputas por el territorio, emparentarse con mujeres y hombres, robarse el ganado, “el sistema de organización de los encantos del cerro evidencia la modalidad andina de estructurar y administrar el espacio de Huancabamba”.4

Se considera que en la costa norte del Perú se localizan los mejores maestros curanderos de todo el país; reiteramos que es un fenómeno nada nuevo; prueba de ello lo atestiguan los diferentes complejos arqueológicos donde existen indicios de estas prácticas mágico-rituales-religiosas, ejecutadas por los diversos grupos culturales asentados en la costa semidesértica del norte peruano. Para aproximarnos a este fenómeno se entrevistó a seis maestros curanderos que oscilan entre 50 y 70 años de edad: algunos iniciaron su oficio desde hacía 30 años y los más longevos llevaban ya 50 años de practicar el arte de la curandería.

Utilizando la arqueología, las fuentes escritas y basados en nuestras notas de campo, mostramos el actuar y la lucha constante de los maestros curanderos que durante sesiones nocturnas, denominadas mesadas, median las tensiones entre los humanos y los no humanos, que derivan en enfermedades que transforman el cuerpo humano y el sistema ontológico del afectado; para ello se valen de una múltiple parafernalia ritual, de remedios basados en cactus y hierbas traídas de diferentes nichos ecológicos; hacen uso de diferentes objetos arqueológicos, osamentas y cráneos humanos, así como de cantos, oraciones y de una numerología propia que utilizan en su tarea curativa. Se debe agregar que su trabajo está plagado de técnicas médicas y rituales diferentes, así como del uso de diferentes amuletos y brebajes hechos con los productos obtenidos de diversos lugares y tiempos, lo que denota la cualidad de adaptación y transformación de los curanderos lambayecanos.

En el curandero lambayecano se localiza una polisemia de saberes que debe aplicarse para solucionar los problemas materiales y espirituales que presenta la mayoría de los habitantes de sus comunidades: se asume como el encargado de revalorizar, reactualizar y representar la tradición en su persona, al grado de que la gran mayoría de curanderos han podido insertarse en las líneas de la globalización con bastante éxito.5

A través del tiempo y de los múltiples eventos históricos, encontramos a estos personajes inmersos en las nuevas formas sociales, económicas y culturales que demanda y exige el discurso de la modernidad. En este sentido, los especialistas rituales lambayecanos conservan las estrechas relaciones —con múltiples existentes— que tienen lugar, tanto a nivel individual como colectivo, creando mecanismos memoriales comunicativos6 que le ayudan en su arduo trabajo curanderil.

Apreciamos que hay toda una gama de existentes que pueden definirse en tres grupos: no humanos, entre los que se encuentran encantos, gentiles, espíritus, moros e ingas;7 ex humanos, donde están los espíritus, almas, ánimas, muertos, ancestros, y finalmente, seres extra humanos, entre los que se encuentran santos, vírgenes, ángeles, el diablo y sus ayudantes, estos últimos duendes y animales como borregos, vacas, zorros, caballos y burros.

Un valle en el desierto

El departamento de Lambayeque cuenta con tres municipalidades provinciales, 25 municipales distritales y 24 centros poblados menores; dentro del Perú, la localidad goza de un gran prestigio porque la mayoría de la gente coincide en que ahí se encuentran los mejores curanderos del país, como lo corroboran los programas de radio y los afiches que circulan a lo largo y ancho del país. Se puede afirmar que la mayoría de los maestros curanderos, para ostentar su poder y prestigio, se autodenominan “norteños”. En otras palabras, la costa norte de Perú es un colegio o universidad donde se estudia para ser un buen curandero.8 En el departamento destacan algunas localidades donde consideramos se aprende a ser curandero, como los poblados de Salas, Tucume, Morrope, Illimo, Mochumi, Jayanca, Monsefú, Chiclayo, Ferreñafe, por mencionar algunos; en esos lugares se dice que se encuentran los mejores maestros curanderos y los más temidos maleros9 y compactados10 del Perú.

[…] “hacedor de males”. Llamado también magicero; brujo; hechicero; diablero (en la conciencia popular el diablo es su compacto mayor); ganadero (por su costumbre de cobrar fuertes cantidades de dinero); contrario. En la categoría de los maleros hay que considerar también los oracioneros (v.) y espirituistas (v.). En la opinión del hombre andino el malero queda netamente diferenciado del curandero y considerado su natural antagonista. La existencia del malero justifica y hace indispensable la función social de protección, curación desarrollada por su antagonista, el curandero. Eso queda manifiesto especialmente en los contextos sociales donde la conflictualidad, la precariedad, la marginación, la sobrepoblación alimenta la agresividad interpersonal: la envidia cuyo éxito “natural” es el recurso a la obra profesional del malero.11

Lambayeque está compuesto geográficamente por grandes pampas desérticas que de tiempo en tiempo se revisten de verde por el fenómeno meteorológico de El Niño. Los cerros y pampas áridas albergan un sinfín de cactáceas, árboles de algarrobo, de pirul y grandes rocas. Sin embargo, a pesar de su aspecto desértico, la geografía lambayecana está cortada por los ríos Chancay o Lambayeque, y los ríos La Leche y Zaña, que bajan de la sierra Cajamarquina haciendo que las tierras se vuelvan propicias para el cultivo de azúcar, arroz, maíz y la crianza de animales como chivos, reses, chanchos, toros, vacas y gallinas.

Los pueblos norteños y el lenguaje de arcilla

Los datos arqueológicos encontrados en diferentes huacas dan testimonio de la profesión de hombres y mujeres capaces de detectar y curar enfermedades mediante pactos o alianzas; está bien documentado por los arqueólogos en el “oasis cultural” que se desarrolló en la franja desértica norteña entre el océano Pacífico y las montañas peruanas.

Entre los años 100 a.C. y 600 d.C. se asentó el grupo cultural denominado Moche, que dominó el paisaje mediante el desarrollo de grandes canales de irrigación de la más alta tecnología. Esto les permitió a los moches dominar el paisaje agreste y desértico de la costa norte, creando grandes obras de arte y cerámicas donde se plasmó la vida diaria, ritual y medicinal, así como diferentes “huacoretratos” de diversos señores, animales acuáticos y terrestres, aves, conchas del género Spondilus, cactus y de una variedad de plantas comestibles, lo que entre los arqueólogos le ha valido el mote del “lenguaje de la arcilla”.

Una gran parte de las cerámicas encontradas en los complejos arqueológicos muestra a individuos curando o diagnosticando pacientes con diferentes dolencias que yacen sobre una manta o en estado cataléptico. Es interesante observar que los practicantes llevan consigo una caja donde posiblemente guardaban los objetos rituales, hierbas y objetos medicinales a emplear; hay otros que fueron modelados con su indumentaria característica como el chullu (sombrero) y sus chunganas (sonajas).

Las cerámicas femeninas eran representadas iconográficamente como conocedoras de las “artes mágicas”, pues ellas eran capaces de adivinar las suertes por medio del lanzamiento de granos de maíz y de semillas de pallar.12 Es importante mencionar que los mochicas

respetaban el principio de la dualidad: hombre-mujer, arriba-abajo, mar-tierra, sol-luna; es decir, eran “sociedades de espejo”, como lo menciona María Rostrowsky.13

El curanderismo en la época colonial

Entre los siglos XVI y XVIII se organizaron ciertas campañas para erradicar las antiguas prácticas religiosas populares en el Perú; existió un absoluto rechazo a los practicantes y a las actividades que tenían reminiscencias de un pasado no muy lejano, por lo que comenzaron a realizarse ejercicios para “extirpar las idolatrías” vigentes en el terreno recién conquistado.14 Circularon algunos escritos que narraban la vida social, política, religiosa, filosófica y el origen mítico o sagrado de los recién sometidos. Dentro de este corpus documental guardan un papel importante aquellos que han sido clasificados bajo la categoría de ministros de idolatrías, hechiceros o ministros del diablo.15 “Dichas categorías eran múltiples, diferenciadas y notablemente variadas —incluyendo el recurso a distintos tipos de técnicas adivinatorias— al punto que podemos hablar propiamente de auténticos especialistas precolombinos”.16

Los especialistas fueron identificados según su actividad, especialidad o cualidad mágica, así como por su iniciación y el tipo de instrumentos que empleaban. Hay que considerar que numerosos categorías y términos empleados por los cristianos de la época eran los utilizados en la retórica católica española de aquellos siglos, por lo que la persecución de ministros se hacía en uno y otro lado del continente.17 Uno de los objetivos de los extirpadores era localizar

los lugares de culto donde se llevaban a cabo las ceremonias, llevándose la sorpresa de que eran múltiples y que los ritos eran dedicados a elementos de la naturaleza.

Y en lo que toca a la veneración de fuentes, manantiales, ríos, cerros, quebradas, angosturas, collados, cumbre de montes, encrucijadas de caminos, piedra, peñas, cueuas y en lo alto del arco del cielo […] tenía mucha diversidad de mocaderos y agora se han deshecho los ydolos, piedras e instrumentos de sacrificio para sus ritos con todo están en pie de los cerros, collados, fuentes, manantiales, ríos, lagunas, mar, angostura, peñas, cuya veneración dura todavía hoy y es necesario que aya mucha vigilancia para desterrar de sus corazones.18

Junto con los lugares de culto se encontraba a los practicantes, los cuales siempre eran enjuiciados y castigados de diferentes formas, en las que destaca el corte o rapado de cabello, latigazos, exposición pública, así como la reclusión en cárceles, “[…] las penas propuestas eran la expuesta del ‘dogmatizador’ sobre un llama de tocado con la coroza […] al parecer existían cárceles para hechiceros en las inmediaciones del Lago Titicaca”.19 Con el paso del tiempo, los extirpadores se dieron cuenta de que las huacas ya no se encontraban en el medio ambiente ni aludían a templos antiguos, sino que ahora eran representadas en las personas que practicaban la curandería, por lo que pusieron atención en las formas en que eran iniciados y en el tipo de sustancias que manejaban y utilizaban.

De una de estas tres maneras entran en estos oficios de sacerdotes de huacas. La primera es por sucesión, que el hijo lo hereda del padre, y si el heredero no tiene uso de razón, entra en su lugar el pariente más cercano. La segunda manera es por elección […] los otros ministros eligen al que juzgan que será más a propósito, con parecer de los curacas y caciques. Y cuando acontece que algún herido del rayo quede vivo, aunque quede lastimado, está ya como divinamente elegido para el ministro de las huacas. El tercer modo es que ellos mismos se toman el oficio y se introducen en él, especialmente de los oficios menores de adivinos, curanderos, por su sola su voluntad y autoridad.20

Algunos cronistas más, además de aludir a las tres formas de elección identificadas por el padre Arriaga, argumentan que parte de las cualidades y actitudes de un curandero era ser viejo y vivir en la pobreza, así como llevar una dieta rigurosa basada en ayunos, sin el consumo de chile y ajo, y que sus actividades se hacían durante la noche.21 Es interesante considerar que es posible que existieran muchos más tipos de especialistas rituales de lo que se cree, ya que la práctica, de cierta manera, estaba popularizada en todo el territorio peruano.22

A pesar de la dura persecución a los hechiceros narrada en los documentos, también existían ciertas inconsistencias en la extirpación de idolatrías, al grado de que muchos curanderos eran errantes y llegaban a la ciudad de Lima, o de Trujillo, o a cualquier población donde ofrecían sus servicios y/o eran solicitados por sus habitantes, que en su mayoría era de origen indígena. Así lo ha hecho notar Luis Millones respecto del curandero Juan Vázquez, de origen cajamarquino, que en el siglo XVIII fue sentenciado por Gregorio Loaysa, provisor y vicario general del arzobispado y tesorero de la catedral de Lima,23 quien junto con dos presbíteros de la Orden de Predicadores acusaban a don Juan por usar palabras malas, adivinar y curar.

No es extraño entonces que algunos de los antiguos centros de religiosidad precolombina retomen importancia a lo largo de la Colonia. Tal es el caso del Norte del Perú, tan agresivamente castigado por los inkas cuando, tras mucho esfuerzo, lograron conquistar la ciudad de Chan Chan. Los maestros curanderos de Piura, Lambayeque, Cajamarca y la Libertad, volvieron a resurgir con rituales que, siendo diferentes a los de la sierra (del Centro del Sur), se infiltraron en ciudades como Trujillo y Lima, incrementando el universo mágico urbano.24

Los maestros curanderos contemporáneos

Entre los habitantes de la costa norte del Perú es muy común que la gente hable del poder que poseen ciertos seres humanos, ya que son capaces de curar todo tipo de enfermedades de índole mágica-psicológica que les afecta en su vida diaria. Actualmente, los maestros curanderos son denominados shamanes, hierberos, hueseros, espiritistas, maleros, compactados y brujos. Realizan diferentes trabajos y persiguen intereses distintos; en este sentido, los hay de tres tipos: “los que hacen el bien”, curando bajo la protección de Dios Padre, llamados maestros curanderos; el segundo tipo es denominado “malero”, ya que se dedica a causar daño a los seres humanos mediante la brujería y trabaja especialmente con “las artes del diablo”, y el último tipo es una combinación de ambos que denominan “curanderos-brujos”.

Por lo regular, los “maestros curanderos” pasan por una primera parte de formación; es un proceso de iniciación un tanto largo que comienza entre los 8 y 14 años de edad. La mayoría de ellos han sido iniciados por alguien cercano, ya sean los tíos, los abuelos o los padres, quienes solicitan sus favores para que los auxilien en su actividad curanderil. Usualmente comienzan su trabajo ayudando en la preparación de las hierbas que se emplearan en los enfermos, autodenominándose hierbateros,25 aprenderá el lenguaje de las hierbas y se comunicará con ellas por medio de canciones y oraciones; cabe mencionar que entre las primeras técnicas que deben conocer para el trabajo que van a emprender es el uso, manejo, preparación y conocimiento del cactus San Pedro,26 quien se les presentará y auxiliará en su trabajo. A esta cualidad de comunicarse con seres no humanos la designan como tener alcance o tener vista en virtud, o ambas.27

[…] yo de chiquillo de 11 años yo ya dominaba mesas, sí, mi finada abuela Teófila Nime en Tucume, ella era curandera, ella hacia las mesas y curaba y ya, o sea que yo era el “rey de hierbas”, era el principal hierbatero ‘pa darle a la gente yo ya sabía, se le iba dando a la gente […] yo ya de chiquillo día con día con mi alforja llena de remedio, pasaba casa por casa, iba repartiendo hierbas para ver si una persona iba a dar a luz yo me iba allá con la señora, yo la tenía, la sacudía, antes las señoras daban a luz arrodilladas, no había hospitales, le ponías un saquito abajo, arenita y ahí ya mi finada abuela ya los recibía, al otro día iba ya con mi gaseosita de remedio y ya les daba 8 días, ya la sangre salía bote y bote, quedaba limpiecita.28

Una forma más de llegar a ser curandero es por medio de una enfermedad predadora que esté relacionada con los seres extrahumanos (seres subjetivos como plantas, rocas, ríos, dueños del monte, lagunas, entre otros) que habitan el desierto; en algunas ocasiones los peones que trabajan en las chacras caen enfermos por cortar un árbol o por escarbar en algún sitio que ha sido encantado sin pedir permiso o pactar por medio de una perorata y una alianza traducida en depósitos rituales.29

El depósito contiene chicha de ora, azúcar, piedra azufre, flores blancas, principalmente claveles, dulces, frutas de temporada; todos ellos se asperjan y soplan con agua florida y finalmente se entierra. A él se suman sacudidas corporales en dirección a los cuatro rumbos del universo, acompañadas con silbidos, lenguaje con el que se comunican con los gentiles que habitan las huacas; además se ofrece el humo de resinas aromáticas entre las que destaca el palo santo y el humo del tabaco. A esta alianza de permiso la llaman comúnmente pago a la tierra y es solicitada por el dueño del campo de cultivo a un curandero local y de prestigio para que realice los pactos necesarios y puedan trabajar sin percance.

Trasgredir los espacios que contienen a estos seres propicia que los trabajadores caigan enfermos y tengan ciertos sueños que no comprenden, tal y como le sucedió a don Carlitos, maestro curandero ya retirado de 87 años de edad.

[…] un día en el fundo de mi tío se me aparecía un bulto, una sombra me seguía, entonces me fui a escarbar ahí para cortar un árbol y cercar la chacra y me encuentro con un hoya de cuatro metros de donde salían polvos como de color salmón, negros y plomo y bueno me tumbó eso, caí mal, me salía espuma por la boca, tenía frío y estaba enfermo y no me daban conocimiento de que cosa tenía; para esto ya tenía 22 años, ya tenía mi esposa y dos hijas y mi suegra me decía que tenía que ir al campo de un curandero, pero yo no quería, no quería y en tanto y tanto convencieron a mi señora y me llevaron a curar con un maestro de Jayanca porque ya estaba bien jodido y ya de ahí me solicitó para que trabajara con el de rambla (ayudante) y ahí comencé a curar.30

Algunos son iniciados como levantadores o ramblas, personajes que ayudan al especialista ritual en las mesas, quienes aprenden el trabajo curandero mediante la oralidad, expresada en una memoria comunicativa y de las alegorías corporales enunciadas en fórmulas matemáticas curativas. Por lo regular, este tipo de iniciación tiene lugar porque un ser extrahumano de alguna chacra, huaca, río o montaña intentan comer o devorar el alma de alguien que desafortunadamente pasó a su lado, o porque algún curandero, mediante sus palabras, puso a trabajar a los espíritus de manera negativa y con efectos poderosos, lo que se traduce en doble ganancia para su persona, porque además de cobrarle para quitarle la enfermedad, también puede adquirir un ayudante potencial.

El finado mi abuelo, el papá de mi finado padre fue el brujo, entonces yo desde chibolo, de edad de 12 años yo andaba con mi abuelito, paseábamos, nos íbamos […] donde él se iba yo iba, le preparaba yo el tabaco, le preparaba el San Pedro, las hierbas que él necesitaba, él me enseñaba y yo aprendía, entonces prácticamente, donde iba mi abuelo, iba yo de ayudante, entonces transcurrieron tiempos, fui yo ya un medio hombre, de 15 años ya seguí con mi abuelito, cuando ya tenía yo 18 años mi abuelito murió, murió mi abuelito¡¡¡ pero ya me dejó recomendado en Huancabamba en propio las hierbas, me dejó recomendado […] los huancabambinos me conocían.31

A muchos no les gusta este trabajo de levantadores ya que son quienes se encargan de preparar los remedios (el San Pedro y el tabaco que se consumirá y aspirará durante la sesión) y de limpiar a la persona, actividad peligrosa porque muchas de las veces contraen las enfermedades de la gente y la paga que reciben es muy baja.

La segunda parte de su formación se da en el corazón de la sierra Piurana, atestada de cerros encantados y lagunas a las que se les atribuyen poderes, así como de la capacidad de actuar sobre la suerte y el futuro de la gente; en ellas se depositan las fotografías de personas, mechones de cabello,32 prendas de vestir y, en el mejor de los casos, se deja la sombra.33 Entre las lagunas que destacan se encuentran la laguna negra, la laguna de Shimbe, la laguna los patos, la laguna el toro, la laguna las palanganas, la laguna de los 7 colores, la laguna blanca, entre otras;34 antes de llegar a ellas se localiza el pueblo de Huancabamba, que funciona como centro administrativo, lugar de origen y lugar mítico dedicado completamente a la curandería y donde la gran mayoría de los curanderos costeños se descuenta de todos los trabajos realizados. En estos escenarios serranos es donde por fin los practicantes se habilitarán como maestros curanderos capaces de entablar pactos y alianzas con los diversos existentes que viven en los cerros, las huacas, las lagunas, el mar y en las mesas.35

Este lugar llamado las Huaringas, podríamos decir, es la universidad de los curanderos, ya que ahí son puestas a prueba las actitudes, cualidades y capacidades curanderiles del iniciado; ahí se observará, en una curación de exhibición,36 si podrán realizar y pactar con éxito o no este trabajo. En este preciso lugar es también donde se definirán si serán curanderos o maleros, al tener contacto con la humanización de los cerros que se metamorfosean en la figura ambivalente de san Cipriano.

Cuando vas para las Huaringas hay un camino donde un cerro divide el camino […] el único que habla es San Cipriano, él es el que está en el cerro de volcán, él si te habla […] es piedra y tiene una boca y ya te explica, te dice, ¿a dónde te vas hijo a curandero o a malhería? a curanderismo, ya¡¡ tú camino está para acá y si tú estás en malhería, dice a ya por acá¡¡ es una piedra, es como un cerro, no es grandote, como nosotros tiene su boca, el habla y una vez que habla nada es piedra.37

Una vez recibido de manera satisfactoria por los encantos de las lagunas y por sus maestros, el curandero tiene la difícil misión de contener en su persona una polisemia de saberes curanderiles que garanticen el equilibrio espiritual de los lambayecanos, que son altamente dependientes del entorno que los rodea, y de los rumores que genera su aspecto entre los habitantes de su comunidad. También adquirirá en su persona la difícil misión de negociar mediante pactos, alianzas, oraciones y peticiones con la variedad de existentes que van mermando la vida y salud física de los norperuanos, que buscan a toda costa adquirir mayor poder, prestigio e intercambiar su sitio por medio de la cacería del otro.38

La mesa

Las mesas sirven como vínculo de comunicación entre el enfermo, el curandero y los no humanos que habitan en los cerros, las lagunas y en las artes. Es una tridialéctica que tiene lugar en la mayoría de los especialistas rituales del norte peruano; el curandero es el intermediario, el vocero entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, el de los ancestros, el de los espíritus; posee la capacidad de negociar, pactar, manipular y manejar la energía emanada de ellos; los objetos rituales, y la mesa en general, son activados y dotados de humanidad39 para que obedezcan y sirvan como un oráculo, donde se pueden descifrar las enfermedades, así como los remedios o la localización de alguien atrapado en el desierto, selva o costa; qué tipo de mal tiene, si se trata de un mal puesto por humano o por un ser no humano (gentiles, huacas, muertos). Para activar la humanidad de las artes es necesario que el especialista se valga de diferentes técnicas para despertarlas de su letargo. El especialista ritual se apoya de cantos, música de sonaja y guitarra, de la oración y algunas danzas para entablar esta comunicación.

Una mesada es prácticamente que tú llevas a un enfermo, ya tú tienes una prenda que entonces eso te guía como una brújula, esa te guía, por ejemplo, un enfermo grave bien grave, una vez que lo ves, prácticamente éste te está dirigiendo, si es maldad al toque sale y si es para médico se le dice francamente que se ande al doctor, para que le miente uno […] entonces ¡¡¡pum!!! Viene el contrario, un enemigo y te hace un daño, te enferma te mata prácticamente con maldades, entonces tú te guías e inmediatamente tú te diriges ya, ¿cuál es la hierba que lo va a curar? Es que tú tienes tus hierbas, esta hierba te va a curar el enfermo, entonces tú lo preparas, lo trabajas y lo alcanza a ver […] síguelo trabajando, síguelo hasta que lo vences, una vez que lo has vencido, ahora si dale su remedio, dale ¡¡¡carajo!!! sus hierbas.40

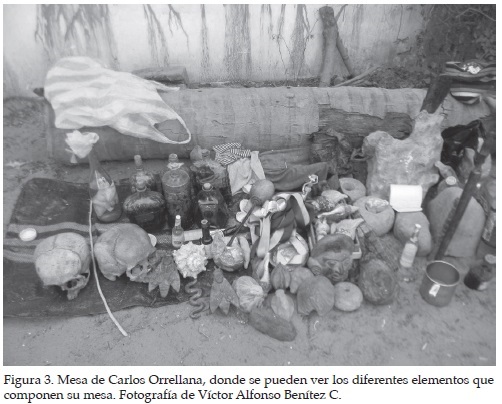

En otras palabras, se le denomina mesa a un espacio donde son colocados diversos objetos que ayudan al maestro curandero en su trabajo, colocados a manera de un rectángulo sobre el piso para proteger y curar a los enfermos que se presenten ante él. Los objetos que componen la mesa se distribuyen en tres apartados: un lado negativo, un lado positivo y un espacio intermedio. Estos objetos suelen llamarse artes y están compuestos por sables o espadas de metal, chontas (varas de árboles de la selva), piedras, caracoles, conchas, cráneos humanos, imágenes de santos católicos, cuchillos, estatuas o bustos de vírgenes, cuarzos, imanes, espejos, huacos prehispánicos y otros objetos más que se van sumando durante su actividad curandera. Cada uno de estos objetos tiene una intencionalidad y un espíritu que los hace propicios para el trabajo curanderil; la manera de activar su agentividad es por medio de la rociada de agua florida, agua cananga, el zumo de San Pedro con tabaco (Nicotiana tabacum), acompañados de suplicas rituales denominadas tarjos, que utiliza el curandero para ponerse en comunicación con ellos.

Douglas Sharon menciona que la organización de las mesas responde a criterios específicos, dependiendo de los espacios y los campos de distribución de la mesa curanderil de la siguiente manera:

1) El justiciero, o positivo a la derecha; representado siempre por elementos de la cristiandad, el sincretismo religioso.

2) El ganadero, o negativo a la izquierda; aquí se busca el mal, la enfermedad.

3) El campo medio, representado por las yerbas y demás pócimas curativas; busca el equilibrio entre los campos anteriores.41

El inciso 1) representa el lado benévolo de la mesa que está plagada de seres no humanos localizados en el cielo, donde vive el creador, y son representados por santos católicos y vírgenes; se conforma de cristales, conchas, sonajas, frascos, perfumes, tabacos y el recipiente con varios litros de San Pedro; el inciso 2) es el mundo de los seres nefastos, el inframundo donde manda y gobierna el diablo que se alimentan de la animidad de los humanos, es decir, representa el lugar donde se encuentra la víctima; ahí se colocan piedras, piezas arqueológicas, una pata de venado; el inciso 3) es la tierra, lugar donde se localiza la medicina; ahí manda y gobierna san Cipriano; piedras que simbolizan el mar, el sol, espejos, cartas de baraja, es decir, fuerzas neutras que permiten pactar una alianza entre lo positivo y lo negativo.

Por lo regular, las mesas se hacen durante la noche, ya que en esta parte del día los curanderos pueden manejar mejor y de manera discreta sus artes y trabajar adecuadamente las diversas enfermedades, así como las curaciones y la manipulación de los seres extra humanos. Algunos curanderos de mayor prestigio y poder realizan sus ceremonias durante la tarde, como es el caso del curandero de Ferreñafe, quien lleva acabo sus sesiones a las 12 horas. Las sesiones se efectúan los días martes y viernes, pero algunos curanderos las realizan los sábados y domingos. Las sesiones duran entre 8 y 9 horas, tiempo en que se navega por el mundo de los seres lunares que se activan cuando cae el sol.

La mesa de varios maestros se conecta con algunas estrellas y cerros mediante las canciones-oraciones que se rezan; estas relaciones se traducen en ofrendas rituales que son depositadas en diferentes puntos del espacio, creando y reactualizando un paisaje curandero.

Con todos los cerros se conecta mi mesa, con el cerro Chaparri, cerro Cojudo, cerro el Duro, cerro Simodi, cerro Mulato y otros tantos […] y año con año se va y se les deja su ofrenda, principalmente en Semana Santa, se le avienta un pollo negro, vivo […] ahí no se les hace mesa, porque son muy fuertes los cerros, tienen encanto.42

Esta geografía curandera permite manejar y tratar diversas enfermedades que matan a los habitantes del norte del Perú. En otras palabras, la geografía poblada de subjetividades animadas y humanizadas que respaldan y dan fuerza a la mesa del curandero, garantiza la salud y el status económico, político y social de su comunidad.

En otras partes del territorio norte del Perú, los cerros conforman una díada que demuestran el plano bidimensional en el que viven los huancabambinos, siendo dos cerros antagónicos los que organizan y distribuyen a la sociedad, así como su posición en el cuadrante espacial; contienen aspectos míticos-rituales que definen las actividades de los curanderos:

Pariaqaqa, dios tutelar que se adjunta toda la banda oriental, y Witiligun, toda la occidental. Los dos encantos son de igual jerarquía, aunque Pariaqaqa goza de mayor reputación por ser identificado con la conversión del “Rey inca” y de la opulenta ciudad antigua de Huancabamba, mientras Witiligun es desacreditado y repudiado, al ser identificado simbólicamente como expresión del conquistador español o con la codicia y avaricia de Occidente.43

En nuestra área de estudio, las elevaciones montañosas son escasas; en ellas no se traduce una bidimensional del cosmos, sino elementos más comunes, como, por ejemplo, todos los curanderos coinciden en que los rituales positivos se realizaban en la noche, al punto de las 11 o 12 de la noche; mencionan que los rituales efectuados durante el día son ejecutados por maleros, que por lo regular tienen la intención de hacer algún mal; otro ejemplo es que los curanderos siempre deben dirigir su mesa hacia las huacas y nunca hacia el mar, ya que se considera que el mar se encuentra del lado negativo, aunque ha habido casos en que éste es utilizado para respaldarse y combatir a contrarios, como el de don Eduardo Calderón “el Tuno”, quien además de ser curandero era pescador y conocía muy bien el lenguaje marino.44

Elementos que componen la mesa

La distribución de los objetos en el espacio difiere en cada uno de los especialistas rituales. Mientras unos hacen sus mesas en lugares rentados, otros la hacen en el interior de sus casas o en el patio trasero de su propiedad; lo que es un hecho es que se elaboran durante la discreción de la noche.

A la muerte de algún maestro, la mayoría de sus objetos rituales son heredados a su iniciado, a quien cederá sus artes; ellos fueron adquiridos por él durante toda su vida curanderil; así, algunos fueron encontrados en los parajes desérticos de una huaca o de alguna hacienda azucarera mediante una revelación onírica, o porque alguna parte de la naturaleza desprende una especie de humo de colores, lo que delata que ahí se encuentra un objeto que intenta llamarlo y pactar una relación que beneficiará a ambos.

[…] cuando me encuentro con las piedras algunas tienen mucha hambre, pucha como si no comieran en años, tienen un hambre de curar, un hambre tremenda, pero para ello uno debe de curarlas antes de usarlas y ¿cómo se hace eso? Se prepara cuando uno hace un trabajo, las hace trabajar primero (se refiere a tirarles música de chungana o de sonaja, acompañados de cantos y salpicarlos por medio de escupitajos de agua cananga y agua florida) […] y entonces ahí comienzan a salir de un lado a otro en forma de pajaritos, de plantas, porque las piedras tienen vida, porque son seres así como nosotros, lo que les hace falta es hablar y las hago hablar por medio de las curaciones que hago, ellos me ayudan.45

Las artes poseen la capacidad del lenguaje del hombre, lo que las hace susceptibles de entrar en diálogo con los seres humanos para exigir, comer y servir en lo que requiera el maestro curandero que las haya activado; los objetos cobran vida mediante súplicas realizadas con perfumes asperjados y salpicados en ellos, y le ayudan en su arduo trabajo de curandero.

Yo trabajaba desde las 7 de la tarde, ya cada uno en su sitio, porque eran contratos que uno hacía con las haciendas cañeras; todo por aquí y nosotros íbamos haciendo el desagüe, entonces me encontraba los huacos, los iba agarrando y bum¡ se desmoronaban […] de ahí los iba juntando y juntando, aquí mismo los he encontrado pero quebrados y así los encontraba en distintos sitios que iba a trabajar, ahí se me aparecían cuando escarbaba ahí me los encontraba, por Chepén, Pacasmayo, todos esos lugares […] donde se ve como rojo ésos son huacos hay que rascar para sacarlos […] también muchas de las veces se silba y tiene que aparecer una mariposa, un pajarito o una luz […] una vez andaba en caballo ahí de las 9 de la noche y vi una luz que se movía y movía de un lado a otro y zum que se mete, al otro día he ido y me he encontrado con la piedra y me la traje y es bien poderosa.46

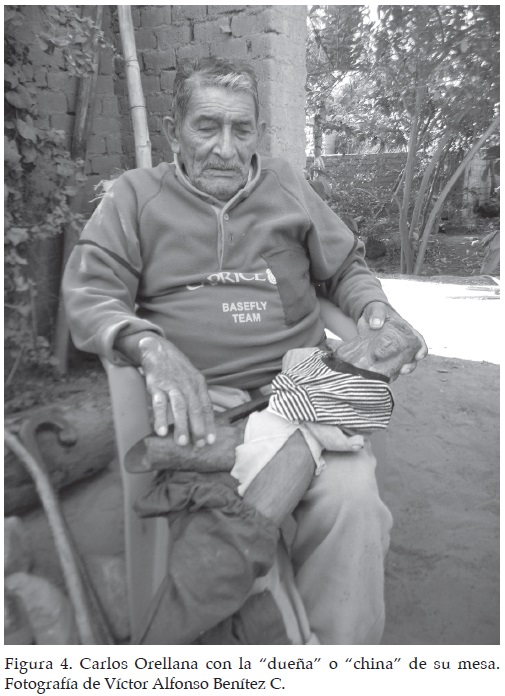

El aspecto de los artes, como se observa en la narración anterior, es de animales como aves y mariposas y poseen un color específico, como el rojo. Algo que es necesario resaltar es que los espíritus de las mesas siempre son dirigidos por un espíritu mayor, que por lo regular es una figura femenina, ya que los maestros curanderos coinciden en que la que gobierna la mesa es una china (niña en muchic) confeccionada por lo regular con madera de mezquite de algarrobo47 y que muchas de las veces denominan rey Colambo, lo que muestra la ambivalencia y la bisexualidad de la potencia.

La que esta allá, ella es la “china” dueña de los encantos, ella es la que da poder, abre los encantos y da el poder; dice hay que curar, así como dijo Jesucristo; para curarla, nosotros no somos maleros, sino somos curanderos. Ésos son los que ellos tienen su poder […] Ellos están en su labor sosegando no hay trabajo, hasta que viene su gente recién empezamos a moverlos. Por ejemplo, tú los mientas tus cerros, tus encantos, todo y comienzan a trabajar […] El rey Colambo, ése es su nombre de ella, rey Colambo.48

Para algunos curanderos la mesa es vista como un gran cuerpo humano capaz de desarticularse o desmembrarse para que cada uno de los objetos salga a localizar o a rastrear el alma o el espíritu, o ambos, de quien se solicite. Es muy común observar que las mesas cuentan con una vara en forma de mano, “[…] esa manito, es la mano de Jesucristo prácticamente; ella es la que nos da el alcance para poder curar, para poder tener un poder; él es el jefe prácticamente que nos alumbra en el momento que ya estamos en trabajo; él es el que nos da el poder”.49

Es interesante notar que en esta perspectiva de ver la mesa como un cuerpo humano, cada una de las articulaciones que la componen (artes, varas, sables, cráneos, etc.) es ontológicamente capaz de pedir y exigir tanto comida como enfermedades, remedios e incluso hasta piden sangre humana, todo dependiendo de la inclinación del especialista.50

También hay piedras que simbolizan los pies o rodillas, los genitales masculinos y femeninos, sirviendo para curar las enfermedades venéreas; también las hay en forma de los cerros, como el Corbacho, de energía ambivalente, muy nombrado y temido por los maestros curanderos. Hay otras piedras que han sido colectadas en diversos cerros o huacas encantadas y muchas veces son maquetas a escala de los cerros, incluso del inmenso mar. Éstos responden y auxilian al curandero porque están vivas, comen, sienten frío y deben ser vestidas.

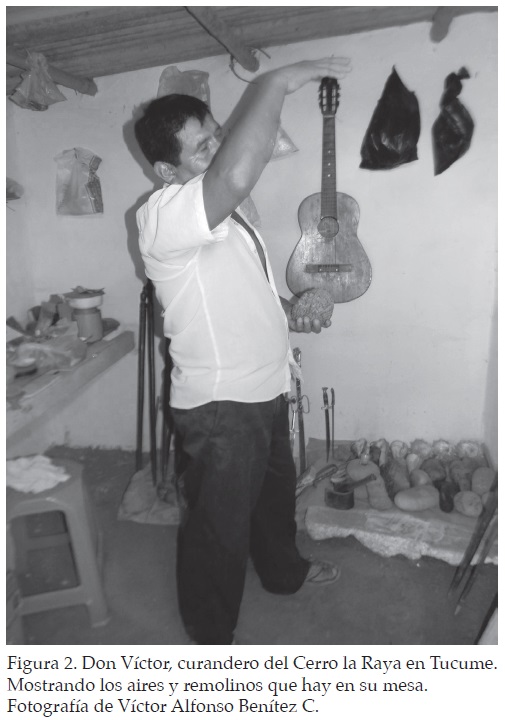

Las piedras son artes; aquí tiene su nombre ellos; mire éstos son remolinos blancos, remolinos negros, y son los aires que los vuelan al aire; éste es el cerro el mar, el rey del mar, es el que trabaja en conjuntamente; ellos son los que ayudan a este trabajo […] Sí, ellos existen en el cerro grande de Huancabamba, ellos son venidos de allá, porque fueron los que dejó el finado mi abuelo, que de allá los trajo de allá vino; él vino de allá a mesurarse; esas piedras vienen de las Huaringas.51

Las artes que vienen de las Huaringas tienen aspecto de remolinos y aires de color negro y blanco; pero no sólo los cerros, lagunas y mares ayudan o integran esta cosmología curanderil; también algunos astros forman parte de la geografía curanderil.

[…] si estrellas, ellas cuando comienzas, cuando estás trabajando, ellas comienzan a caer a caer a caer a caer y están cayéndote en tu cuerpo, pero efectivamente las estrellas bajan; es un repleto nada más; te sacuden y tú como no más eres el maestro sacudes y sacudes, te da frío, te tiemblas, síguelo trabajando, síguelo trabajando porque te están dando vida, te están dando vida, ayudo entonces exactamente ahí va la cosa […] Si el lucero blanco, es un lucero grandote es el más grande de toditos, él está vivo, es un ángel, un ángel porque él está en el cielo y ese ángel es un ángel que trabaja prácticamente; no ha pecado como decir no ha mamado teta; no hecho ningún acto sexual, no ha condenado su vida, entonces, ése es el que te da poder, es el que te baja a alumbrar.52

Dentro de la parafernalia de la mesa se encuentran imágenes de santos católicos, como el señor cautivo de Ayabaca, la Santísima Cruz de Motupe, san Juan y el señor san Cipriano,53 éste último, argumentan los curanderos, fue, al igual que ellos, un curandero que después de trabajar para el diablo decidió volverse bueno y trabajar junto a Dios. “Ése es don Cipriano; san Cipriano era brujo; Dios dejó a san Cipriano que es brujo pues, es el brujo que manejaba pues la baraja”.54

En él se representa la ambivalencia de los curanderos que deben manejar las fuerzas del mal y del bien para su beneficio.

Entre las varas de chonta se encuentran bastones y báculos con figuras de animales, como delfines, tapires, jaguares, iguanas, entre otros, con las cuales el curandero dialoga y le pide a cualquier animal —dependiendo de la maldad, el trabajo o espacio geográfico— que salga a buscar el espíritu de alguien extraviado y capturado; otras veces se tornan los guardianes que cuidan al maestro junto con el espíritu del cactus san Pedro, mientras navega por los diferentes avatares de la noche, dialogando con entidades peligrosas que se transforman en enemigos en potencia que buscan derrotar al maestro y adquirir su poder y el de sus artes.

Para entablar esta comunicación, el maestro se apoya de cantos, silbidos, música de sonaja y guitarra, de la oración y algunas danzas que le permitirán escuchar bien los mensajes de los diferentes existentes, principalmente la voz del San Pedro. Cabe mencionar que el lenguaje de Wachuma es por medio de silbidos; es por ello que los maestros cuentan con pequeñas flautas que han sido encontradas en las huacas y que en algún tiempo también sirvieron como instrumento de comunicación de algún especialista pretérito para atraer a los gentiles de las huacas. Tal parece que la forma de convocar a los entes no humanos es por medio del sonido que emite un silbato de barro, apareciendo de una manera singular, “son chinitos, son huaquitos, con ellos silbo y es como si dijeras ven encanto, ven ayúdame”.

Coincidimos con algunos investigadores de que la forma de convocar a los seres no humanos en la costa norte del Perú, al igual que en la Sierra Norte, es por medio del silbido de flautas y silbatos. Juan Rivera menciona, para el área de Cañaris, que una flauta transversa genera el lenguaje que convoca los encantos de los cerros de Cañaris, que pertenecen a otro tiempo, es decir, es el lenguaje que entienden los cerros y sus lugares encantados.55

Para el caso de la costa norte, el silbato sirve como enlace de comunicación directa con las lagunas, las huacas y con el mar, pues mediante el sonido del aire se logran entender curandero y los no humanos y ex humanos que lo auxilian en su trabajo; se traspasa del tiempo humano presente al tiempo pasado y futuro en el que viven encantos, gentiles, huacas, cerros, así como el espíritu de las lagunas, del río y del mar.

Números que curan

Durante la asistencia a las mesas pudimos percatarnos que varios maestros curanderos hacían una serie de cuentas para curar, desenredar y pactar, existiendo una constante en el número 3 y en el número 12 para curar a las personas. Desde la mesa que está dividida en tres partes hasta el número de sesiones que deben curar. Cuando en la mesa llega la hora de “shingar” o aspirar el tabaco por la nariz, el maestro utiliza una numerología para empezar el ritual: pide que se aspire dos veces por el orificio nasal izquierdo y una vez por el lado nasal derecho. “Se pide que la gente aspire el tabaco por el lado izquierdo 2 veces para sacar o botar toda la enfermedad, porque por ese lado sale todo el mal, las maldiciones, envidias, desprecios […] y por el lado derecho entra todo lo positivo, todo lo que te va ayudar en tu vida, tus negocios, tus proyectos, tu escuela […]”.56

Es necesario mencionar que el número 3 funciona como una forma de ir aliviando el mal que aqueja los cuerpos y que a su vez es una herramienta para combatir al contrario. Asimismo, cuando llega la hora de “descontar”, “florecer” o curar de manera espiritual al individuo, los levantadores ponen en su cabeza un imán, una piedra, una vara o una espada, según haya pedido el maestro y su mesa curandera —en este caso el abuelo o padre del curandero— frotando de arriba hacia abajo el cuerpo del paciente, rezando un Padre Nuestro y algunas oraciones ya consagradas por ellos mismos.

Una vez realizado lo anterior piden que la persona sacuda tres veces su brazo derecho, después tres veces su brazo izquierdo, lo mismo con su pierna derecha y su pierna izquierda por los cuatro rumbos cardinales, lo que da un total de 12 sacudidas corporales por rumbo, es decir, 48 sacudidas corporales que forman sólo el principio de la “descontada”; funcionando el numero 48 como una especie de purgante matemático para despojar al cuerpo de toda maldad. El siguiente paso lo dan los levantadores que vuelven a limpiar el cuerpo del paciente, pidiendo que tenga fuerza, fe y confianza de sus actos ante los demás y hacia sí mismo y vuelve a entonar la triada de rezos. Para finalizar, vuelven a pedir que la persona salte tres veces por cada rumbo, a lo que se añaden 12 saltos más a la cuenta. Figurando el 12 como un número comodín que representa la totalidad del mundo y a la que obedecen las enfermedades y las curaciones.

Por tanto, 12 x 4 = 48 son las sacudidas corporales que marcan el inicio de la (descontada) curación.

Lo anterior nos da un total de 60 sacudidas corporales; hay que agregar que para que una persona esté completamente libre del daño es necesario realizar tres mesas curativas, lo que da un total de 180 sacudidas corporales que podrían equivaler a la mitad del año, días más días menos; es lo que en el lenguaje de los curanderos se denomina “florecer”, vocablo que evoca volver a estar totalmente equilibrado, por lo menos una parte del año.

Así, 60 x 3 = 180 es el número de sacudidas totales que conforman un florecimiento. Es necesario insistir que para los curanderos hacer tres mesas de curación es más que suficiente para diagnosticar a una persona como sana, fuera de daño y fuera del alcance de cualquier facineroso, argumentando que si el maestro hace más de tres mesas es “malero” y está trabajando para el contrario.

Consideraciones finales

En algunos pueblos de la costa norte del Perú existe una gran raigambre cultural de la medicina tradicional que ahí se practica y en sus maestros curanderos. Como hemos demostrado en estas páginas, la práctica curanderil no sólo se limita a la época contemporánea, sino que ha existido en la sociedad en los diferentes tiempos históricos, y lo sabemos gracias a la gran cantidad de piezas arqueológicas, así como de la iconografía que hace referencia a estos personajes y a su manera tan particular de ejecutar la medicina. De igual manera, la documentación virreinal contiene información sobre la práctica curandera, que se conserva en algunos archivos sobre idolatrías en el Perú.

En la actualidad justifican su presencia porque los padecimientos que sufren los peruanos van más allá de las dolencias físicas que un médico científico puede curar, pues los chismes, los rumores, las maldiciones y los malos pensamientos hacia sus personas los afectan en demasía, al grado de dejarlos en la muerte. A pesar de saber esto, la medicina occidental sigue empeñándose en nulificar y descartar sus prácticas; sin embargo, existen muchos casos de médicos que no sólo recomiendan a sus pacientes acudir a un curandero, sino que ellos mismos también asisten a las mesas para tener éxito profesional o para curar un malestar, que bien saben no es competencia de la medicina occidental, sino de diversas fuerzas. Como delineamos en estas páginas, los curanderos se valen de sus artes, así como de los astros, para poder dirigirse en la oscuridad de la noche a entablar un diálogo con ellos y pactar mediante perfumes, alegorías corporales, numerología y oraciones con los diferentes seres que habitan el desierto y el cosmos del norte peruano; es decir, generan relaciones simétricas y asimétricas, según sean los padecimientos o trabajos a ejecutar.

Cabe mencionar que, últimamente, el prestigio de los maestros curanderos ha estado en tela de juicio, pues muchos charlatanes se han hecho pasar por ellos con tal de ganar plata, asaltando, abusando y engañando a la gente. Dejando en muy mala reputación a los galenos tradicionales, quienes tienen que luchar día a día contra ellos y contra la prensa local que publica un sinfín de anuncio de estos maestros charlatanes y mediante los que la gente venida de la sierra o de alguna comunidad de la selva amazónica cae en sus redes por ignorancia o por la desesperación de curarse de algún padecimiento mortal o por querer atraer el amor de alguna persona. Sin embargo, no todo está perdido; el trabajo de un buen maestro siempre es reconocido y recomendado por todo el departamento, por lo que la existencia de charlatanes es tolerada, ya que necesitan demostrar su poder ante gárrulos que se suman al sistema mundo en curso, y satisfacer las necesidades que el mundo moderno exige.

En otras palabras, los maestros curanderos de la costa norte del Perú siguen recreando algunas antiguas prácticas médicas que les fueron heredadas por sus familiares a través de una memoria familiar o comunicativa que genera particularidades en la medicina tradicional lambayecana, ya que cada familia o “linaje de curanderos” posee una forma única y exclusiva de ejecutar las mesas, así como sus técnicas terapéuticas traducidas en cuentas o tarjos.57 A pesar de estas diferencias, comparten algunos elementos en común: como el ser iniciados como ayudantes o expertos de hierbateria, iniciarse por medio de un sueño o enfermedad, ir a iniciarse al nicho ecológico de las Huaringas, coincidir con algunos santos cristianos en sus liturgias, consumir el cacto San Pedro y emplear hierbas traídas de las Huaringas y de la selva amazónica en sus remedios; creando redes de intercambio económico y cultural desde hace miles de años. Lo que nos ha permitido observar una continuidad histórica que algunos investigadores han denominado en otras latitudes del orbe el núcleo duro58 de la cultura, que permite a las sociedades pretéritas adaptarse y transformarse a las exigencias del sistema mundo en curso, corroborando su continuidad en este siglo XXI.

Bibliografía

Alva, Walter, Mario Polía, Fabiola Chávez y Luis Hurtado, Shaman. La búsqueda…, Madrid, UNESCO Comité Nacional de España / Comité Español del Programa Hombre y Biosfera y de la Red IberoMab de la UNESCO / Ministerio de Medio Ambiente Perú / Ministerio de Asuntos Exteriores Perú, s.f.

Arroyo Aguilar, Sabino, Dioses y oratorios andinos de Huancabamba. Cosmología y curanderismo en la sierra de Piura, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2004.

Assman, Jan, Religión y memoria cultural. Diez estudios, Buenos Aires, Limod / Libros de la Araucaria (Colecciones Estudios y Reflexiones), 2008.

Bazán, Samyr, Benjamín Silva, El relato de una vida con poder, Madrid, Santos seminario, 2020.

Benítez Corona, Víctor Alfonso, “El uso del San Pedro en la costa norte del Perú. Un acercamiento etnohistórico”, Textos Antropológicos, vol. 18, núm. 1, La Paz, Bolivia, Instituto de Investigaciones Arqueológicas-Universidad Mayor de San Andrés, 2017, pp. 25-36.

Cabieses, Fernando y Hugo Delgado Súmar, “El susto”, en Medicina Tradicional. Conocimiento milenario, Trujillo, Museo de Arqueología, Antropología e Historia (Antropología, 1), 2009.

Cairati, Elisa, “Los curanderos de Lambayeque y Pomac”, en página Web del Proyecto Propomac (extracto del texto “Colisiones y confluencias culturales: un encuentro con los curanderos de Lambayeque”, en Elera C. Aimi A. y E Perassi. (eds.), La herencia muchik en el Bosque de Pomac, Lima, Peru, Impactum, 2015, pp. 1-12.

Calderón, Eduardo y Douglas Sharon, Terapia de la curandería, Trujillo, Edigraf, 1978.

Camino, Lupe, “Lagunas mágicas al norte del Perú”, en Maritza Villavicencio (comp.), Perú mágico, Perú, Centro Cultural de España / Mesa Redonda, 2009.

Carr Vanwagenen, Bradford, “The Shaman’s Mesa: A Model of Individuation”, tesis de Doctorado en Filosofía y Estudios Mitológicos, Pacifica Graduate Institute, Santa Barbara, California, 2012.

De Arriaga, Pablo Joseph, “La extirpación de idolatrías en el Piru”, en Crónicas peruanas de interés indígena, Madrid, BAE, 1968 [1621].

Dehouve, Danièle, La ofrenda sacrificial entre los tlapanecos de Guerrero, México, Universidad Autónoma de Guerrero / CEMCA / INAH / Plaza y Valdés, 2015.

Descola, Phillipe, “Más allá de la naturaleza y de la cultura”, en Leonardo Montenegro (ed.), Cultura y naturaleza. Aproximaciones a propósito del bicentenario de la Independencia de Colombia, Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011, pp. 75-98.

____________, “The Difficult Art of Composing Worlds (and of Replying to Objections)”, Hau. Journal of Ethnographic Theory, vol. 4, núm. 3, 2014, pp. 431-443.

De Sousa, Boaventura, El milenio huérfano, Madrid, Trotta, 1999.

De Valboa, Miguel Cabello, Miscelánea antártica, Lima, UNMSM-Instituto de Etnología, 1951 [1586].

Duviols, Pierce, La destrucción de las religiones andinas (durante la Conquista y la Colonia), México, UNAM, 1976.

Fernández Juárez, Gerardo, Hechiceros y ministros del diablo. Rituales, prácticas médicas y patrimonio inmaterial en los Andes (siglos XVI-XXI), Quito, Abya Yala, 2012.

García Añoveros, Jesús M., “Características del cristianismo indígena”, en Alonso de la Peña Montenegro, Itinerario para párrocos de indios, libros I-II, Madrid, CSIC, 1995, pp. 35-56.

García Cabrera, Juan Carlos, “Algunas reflexiones sobre el inicio de las campañas de extirpación de idolatrías en el Arzobispado de Lima (1607-1610)”, en R. Izquierdo y F. Martínez, (coords.), Religión y heterodoxias en el mundo hispano. Siglos XIV-XVIII, Madrid, Silex, 2011, pp. 7-39.

Hocquenghem, Anne Marie, Iconografía mochica, Lima, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, 1987.

Kato, Takahiro, “Representación simbólica de lo marginado en el mundo andino”, tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad Iberoamericana, México, 2005.

López Austin, Alfredo, “El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana”, en Johanna Broda y Felix Báez Jorge (coords.), Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México, México, Conaculta / FCE, 2001, pp. 47-66.

Maestrías tradicionales y símbolos sagrados en el norte de Perú, Lima, Fondo Editorial de la Facultad Nacional Mayor de San Marcos, 2004.

Meconni Polía, Mario, “Shamanismo andino: un perfil cultural”, en Luis Hurtado (ed.), Shamán. La búsqueda, Madrid, UNESCO Comité Nacional de España / Comité Español del Programa Hombre y Biosfera y de la Red IberoMab de la UNESCO / Ministerio de Medio Ambiente Perú / Ministerio de Asuntos Exteriores Perú, s.f., pp. 45-134.

____________, “Glosario del curanderismo andino en el departamento de Piura, Perú”, Anthropologica, vol. 6, núm. 6, 1988, pp. 177-238.

____________, “‘Contagio’ y ‘pérdida de la sombra’ en la teoría y práctica del curanderismo andino del Perú septentrional: provincias de Ayabaca y Huancabamba”, Anthropologica, vol. 7, núm. 7, 1989, pp. 195-231.

____________, “Apuntes de campo: cinco mitos huacabambinos”, Perú Indígena, vol. 12, núm. 28, 1990, pp. 95-109.

Millones, Luis, Las confesiones de don Juan Vázquez: con el apéndice documental, nueva edición [en línea], Lima, Institut Francais D’études Andines, 2002.

Millones, Luis, Hiroyasu Tomoeda y Tatsuhiko Fujii (eds.), Tradición popular, arte y religión de los pueblos del norte del Perú, Osaka, National Museum de Ethnology (Senri Ethnological Reports, 43), 2003.

Museo Larco, “Catálogo en línea”, recuperado de:

____________, “Página electrónica”, recuperada de:

Narváez Vargas, Luis Alfredo, “Introducción a la mitología Lambayeque”, en Julio César Fernández Alvarado y Carlos Eduardo Wester La Torre (eds.), Cultura Lambayeque. En el contexto de la costa norte del Perú, Chiclayo, Perú, Emdecosege, 2014, pp. 19-29.

Pérez, Ana María, “Marco Mosquera y su ceremonia del huachuma”, en Maritza Villavicencio (comp.), Perú mágico, Perú, Centro Cultural de España / Mesa Redonda, 2009, pp. 35-50.

Piminchumu Hurtado, Víctor, “La cultura Chimú: prólogo a nuevos datos”, en Luis Valle Álvarez (ed.), Desarrollo arqueológico Costa Norte de Perú, vol. 1, Trujillo, Ediciones SIAN, 2004, pp. 9-30.

Polo de Ondegardo, Juan, “Los ritos de los indios. Los errores y supersticiones de los indios”, en Laura González Pujana y Juan Polo de Ondegardo, Un cronista vallisoletano en el Perú, Valladollid, Universidad de Valladolid, 1999 [1559].

Rivera Andina, Juan Javier, “El arte de hablar con los cerros: instrumentos musicales, entidades no humanas, cuerpos y géneros en los Andes peruanos septentrionales”, en Bernd Brabec de Mori, Mathias Lewy y Miguel A. García (eds.), Sudamérica y sus mundos audibles. Cosmologías y practicas sonoras de los pueblos indígenas, Berlín, Gebr. Mann Verlag, 2015.

Rostworowski de Diez Canseco, María, Estructuras andinas del poder. Ideología religiosa y política, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1988.

Segura Vásquez, Nyler, “Curanderismo del complejo cultural costa norte: un itinerario para reflexión”, Revista Medicina Tradicional. Conocimiento milenario, Trujillo, Museo de Arqueología, (Antropología, 1), 2009, pp. 34-56.

Sharon, Douglas, El chamán de los cuatro vientos, México, Siglo XXI, 1980.

____________, Shamanism & the Sacred Cactus. Ethnoarchaeological Evidence for San Pedro Use in Northern Peru, San Diego, San Diego Museum of Man (San Diego Museum Papers, 37), 2000.

____________, “El vuelo mágico extático, marca de calidad del chamán. Culturas sostenibles desde la Peripheria”. Plantas maestras de Chavin, Wachuma y Willka, año 5, núm. 15, 2013, pp. 4-10.

Urbano, Henrique, “Ídolos, figuras, imágenes. La representación como discurso ideológico”, en Gabriela Ramos y Henrique Urbano (comps.), Catolicismo y extirpación de idolatrías. Siglos XVI-XVIII, Cuzco, Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de las Casas”,1993, pp. 7-30.

Vergara Montero, Enrique y Manuel Sánchez Vera, Mitografía mochica, Trujillo, Universidad Nacional de Trujillo-Facultad de Ciencias Sociales / Museo de Arqueología, Antropología e Historia, 1996.

Villavicencio, Maritza, “El oráculo de los pallares sagrados”, en Maritza Villavicencio (comp.), Perú mágico, Perú, Centro Cultural de España / Mesa Redonda, 2009.

Wallersten, Immanuel, Análisis de sistemas mundo. Una introducción, México, Siglo XXI, 2005.

Wester, Carlos Eduardo, “Investigaciones arqueológicas en el complejo monumental Chotuna-Chornancap, Lambayeque”, en Julio César Fernández Alvarado y Carlos Eduardo Wester La Torre (eds.), Cultura Lambayeque. En el contexto de la costa norte del Perú, Chiclayo, Perú, Emdecosege, 2014, pp. 33-48.

Zevallos Ortiz, Raúl, Maestrías tradicionales y símbolos sagrados en el norte de Perú, Lima, Fondo Editorial de la Facultad Nacional Mayor de San Marcos, 2004.

DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA, AÑO 29, VOL. 85, MAYO-AGOSTO, 2022

Citas

- “El término chimú se refiere a los procesos culturales, históricos, sociales, religiosos y políticos que caracterizaron esa época (siglo IX al XV). El término Chimor se aplica a la dinastía que conquistó la costa norte y noroccidental del Perú. El valle Chimú se localizaba al norte del valle de Moche, donde se encuentra el asentamiento arqueológico Chan Chan y los sectores Mansiche, Huanchaco, Pampa, Esperanza y la Cumbre”. Víctor Piminchumu Hurtado, “La cultura Chimú: prólogo a nuevos datos”, en Luis Valle Álvarez (ed.), Desarrollo arqueológico Costa Norte de Perú, vol. 1, 2004, p. 10. [↩]

- La cultura Lambayeque se desarrolló entre los siglos VIII al XI d.C., en gran parte de lo que hoy es la municipalidad de Lambayeque; se origina con el arribo de Naylamp, personaje mítico que pobló el valle del desierto lambayecano, poniendo como primer lugar de vivienda la Huaca Chotuna, localizada en el caserío de San José. Para más información sobre el tema de Naylamp, véase Luis Alfredo Narváez Vargas, “Introducción a la mitología Lambayeque”, en Julio César Fernández Alvarado y Carlos Eduardo Wester La Torre (eds.), Cultura Lambayeque. En el contexto de la costa norte del Perú, 2014, pp. 19-29. Y para el caso de la historia del complejo arqueológico Chotuna, véase Carlos Eduardo Wester, “Investigaciones arqueológicas en el complejo monumental Chotuna-Chornancap, Lambayeque”, en Julio César Fernández Alvarado y Carlos Eduardo Wester La Torre (eds.), Cultura Lambayeque. En el contexto de la costa norte del Perú, 2014, pp. 33-48. [↩]

- El arqueólogo Izumi Shimada propone que la cultura Sican, “Sicani o Cani” se desarrolló en tres etapas cronológicas, “Sican temprano (700-900 d.C.), Sican medio (900-1100 d.C.), Sican tardío (1100-1350 d.C.)”. Carlos Eduardo Wester, ibidem, p. 38. [↩]

- Sabino Arroyo Aguilar, Dioses y oratorios andinos de Huancabamba. Cosmología y curanderismo en la sierra de Piura, 2004, p. 23. [↩]

- A diferencia de la opinión de Elisa Cairati, quien propone que: “De todas formas el curanderismo, aun siendo aceptado y reconocido por la mayor parte de la población, permanece alejado de la masificación globalizada de la cultura […]”. Elisa Cairati, “Los curanderos de Lambayeque y de Pómac” (extracto del texto “Colisiones y confluencias culturales: un encuentro con los curanderos de Lambayeque”, en Elera C. Aimi A. y E Perassi. [eds.], La herencia muchik en el Bosque de Pomac, 2015, p. 5). Nosotros creemos todo lo contrario, que si los curanderos lambayecanos tienen una enorme popularidad es gracias a que han sabido “negociar” con las autoridades religiosas y políticas para llevar acabo sus actividades al margen de lo establecido, llegando a vender muy bien su oficio a nivel regional, nacional e internacional. Durante nuestra estancia de investigación observamos que llegaba gente de diferentes partes a solicitar los trabajos de los maestros lambayecanos; había desde campesinos, pescadores, profesionistas, empresarios, bastantes extranjeros suramericanos y europeos, sacristanes; en fin, una amplia gama de personas acudía en su auxilio todos los martes y viernes. Incluso, llegamos a ver que los curanderos hacían terapia a larga distancia, es decir, atendían clientes localizados en Estados Unidos y en Europa. Es gracias a esta negociación que los maestros curanderos siguen vigentes, fenómeno nada nuevo; sabemos gracias a los trabajos de Luis Millones que los curanderos eran ambulantes durante los siglos XVII y XVIII, ofreciendo sus servicios a la gente de manera velada, incluso las élites locales hacían uso de sus servicios. [↩]

- “Dicha memoria [la memoria comunicativa] pertenece al ámbito intermedio que se da entre los individuos, y surge en el contacto entre los humanos. Las emociones juegan un papel decisivo. Amor, interés, simpatía, sentimientos de solidaridad, deseos de pertenencia, pero también de odio, enemistad, desconfianza, dolor, culpa y vergüenza: ellos les dan precisión y horizontes a nuestros recuerdos. Sin precisión, éstos no se grabarían, sin horizonte no tendrían relevancia y significado dentro de un determinado mundo cultural. Para una memoria comunicativa en actividad, el olvido es tan importante como el recuerdo […] sólo mediante las formas de la comunicación que están efectivamente plenas es que la estructura, la perspectiva, la relevancia, la precisión y el horizonte entran en la memoria”, Jan Assman, Religión y memoria cultural. Diez estudios, 2008, pp. 19-20. [Las cursivas son del autor del presente artículo.] [↩]

- Estas categorías de personajes pertenecen al ámbito de los mitos, donde los moros y los ingas fueron gigantes que alguna vez poblaron la Tierra, pero no tiene una localización temporal, sólo aparecen en las narraciones como seres que de tiempo en tiempo ayudan o perjudican a los humanos, pero que son muy importantes para el funcionamiento del cosmos. [↩]

- Entrevista a Ramón Fernández Julca de la serie “El curandero de Ferreñafe”, realizada por Víctor Alfonso Benítez. [↩]

- Por lo regular, todos los maestros curanderos cuentan con las dos partes, la del bien y la del mal, sólo que muy pocos lo aceptan; sin embargo, es muy común verlos actuando en “ambos campos” de acción cuando trabajan sus mesas curanderas. Esto permite que ambos tipos de especialistas rituales existan, pues son opuestos complementarios que permiten su continuidad y un amplio campo económico. [↩]

- El maestro compactado es aquel que ha hecho un pacto con el diablo para entregarle una víctima mes con mes a cambio de su éxito profesional y económico. Por lo regular, este pacto incluye tener relaciones sexuales para cerrar el trato y asegurar el poder que les permite transformarse en animal durante la noche; se transforman generalmente en burro o en cerdo, y quien se lo llegue a encontrar morirá al instante de la impresión, lo que asegura cumplir cada mes con su pago. Para leer más sobre el complejo social del “compactado”, véase Takahiro Kato, “Representación simbólica de lo marginado en el mundo andino”, 2005. [↩]

- Mario Polia Meconni, “Glosario del curanderismo andino en el departamento de Piura, Perú”, Anthropologica, vol. 6, núm. 6, p. 209. [↩]

- Al igual que en Mesoamérica, el empleo de semillas para la adivinación fue una práctica común del área andina central del Perú; los datos arqueológicos arrojan información del uso del pallar (Phaseolus Lunatus L.) entre 6500-6000 a.C. Los moches contaron con un pallar de dos colores, blanco y negro, que fue domesticado por ellos; según los arqueólogos, la semilla crecía de manera salvaje. Al sedentarizarse los moches, domesticaron varias especies agrícolas, entre ellas el pallar, que fue representado en vasijas y en los textiles de diversas culturas desértico-costeñas, que además servía como una especie de matemáticas variables que, por medio del lanzamiento de las semillas y dependiendo de la combinación de los colores, así como del número de los granos, obtenían información sobre la calidad y cantidad de las cosechas, de las exigencias y peticiones de los ancestros y de los dioses. Para saber más sobre esta semilla, véase Anne Marie Hocquenghem, Iconografía mochica, 1987; Maritza Villavicencio, “El oráculo de los pallares sagrados”, en Maritza Villavicencio (comp.), Perú mágico, 2009, pp. 91-104. [↩]

- María Rostworowski de Diez Canseco, Estructuras andinas del poder. Ideología religiosa y política, 1988, p. 22. [↩]

- “[…] el periodo de extirpación de idolatrías del Perú coincide con el gobierno de los prelados Bartolomé Lobo Guerrero (1609-1622), Gonzalo de Campo (1625-1626) y Pedro de Villagómez (1641-1671), destacando por su crudeza la actuación del primero, que fuera inquisidor en Nueva Granada, en donde ya realizó ciertas visitas de extirpación de idolatrías en la ciudad de San Fe”. Juan Carlos García Cabrera, “Algunas reflexiones sobre el inicio de las campañas de extirpación de idolatrías en el Arzobispado de Lima (1607-1610)”, en R. Izquierdo y F. Martínez, (coords.), Religión y heterodoxias en el mundo hispano. Siglos XIV-XVIII, 2011, p. 1740. Por su parte, Pierce Duviols propone que existieron otras campañas de “extirpación” que anteceden a las oficiales, “se dieron en el siglo XVI otras iniciativas extirpadoras acorde a los tres concilios celebrados [1551], [1567], [1582-1583], cuyas directrices aparecen reflejadas en los cronistas. Incluso el virrey Toledo asume la extirpación de idolatrías como cuestión de Estado, especialmente en relación con el recóndito de Vilcabamba e introduciendo incluso criterios de censura en algunos procedimientos realizados y en las obras de autores afines a la investigación religiosa de los Andes”. Pierce Duviols, La destrucción de las religiones andinas (durante la Conquista y la Colonia), 1976. [↩]

- “Hechiceros y Ministros del diablo” constituye la denominación más usada entre los padres doctrineros y los extirpadores de idolatría, una vez celebrado el Tercer Concilio Limense (1582-1583), tras el cual los jesuitas serán los que tomen especial celo y empeño en las campañas de extirpación idolátrica en la Sierra de Lima y Andes sur. Gerardo Fernández Juárez, Hechiceros y ministros del diablo. Rituales, prácticas médicas y patrimonio inmaterial en los Andes (siglos XVI-XXI), 2012, p. 10. [↩]

- Mario Meconni Polía, “Shamanismo andino: un perfil cultural”, en Luis Hurtado (ed.), Shamán. La búsqueda, s.f., p. 286. [↩]

- El movimiento extirpador en el Viejo Mundo se extiende a América y coincide en los Andes, años más años menos, con la ofensiva desatada en la arquidiócesis de Lima, en el siglo XII, que no hay que confundir con la totalidad del territorio andino y sin con ello olvidar que la difusión de la doctrina cristiana siempre fue por su propia naturaleza y definición “extirpación de idolatrías”. Henrique Urbano, “Ídolos, figuras, imágenes. La representación como discurso ideológico”, en Gabriela Ramos y Henrique Urbano (comps.), Catolicismo y extirpación de idolatrías. Siglos XVI-XVIII, 1993, p. 15. [↩]

- Juan Polo de Ondegardo, “Los ritos de los indios. Los errores y supersticiones de los indios”, en Laura González Pujana y Juan Polo de Ondegardo, Un cronista vallisoletano en el Perú, 1999 [1559], p. 99. [↩]

- Gerardo Fernández Juárez, op. cit., p. 34. [↩]

- Pablo Joseph De Arriaga, “La extirpación de idolatrías en el Piru”, en Crónicas peruanas de interés indígena, 1968 [1621], p. 207. [↩]

- “[…] y como son muchos los pobres y viejos, assi son muchos los hechizeros […] se constituían también con ceremonias de hazer ayunar al que auia de ser hechicero por tiempo de vn año, ó más ó menos, haciendo que se abstuuiese de axi, sal o otras cosas, particulares comidas y actos […]”, ibidem, p. 92. [↩]

- El diagnóstico predictivo de lo venidero, el resultado de cualquier tipo de empresa o iniciativa futurible era motivo habitual de consulta en las poblaciones andinas de la Colonia, tal y como sucede en la actualidad. El abanico de especialistas en predicción y diagnóstico era ostensiblemente más amplio que hoy día. Gerardo Fernández Juárez, op. cit., p. 52. [↩]

- Luis Millones, Las confesiones de don Juan Vázquez: con el apéndice documental, 2002, p. 1. [↩]

- Ibidem, p. 9. [↩]

- En el siglo XVII, el padre Alonso de la Peña menciona cómo algunos de los hechiceros se iniciaban como maestros de las hierbas, “Otros hay embusteros que, sin saber cosas, prometen maravillas, dando a entender que conocen a los enfermos, que sus achaques son porque están hechizados de sus enemigos y que ellos saben la contrahierba, y cogiendo las primeras que topan, las aplican y hacen otros embustes sin fundamento a fin de ganar para pasar la vida”. Jesús M. García Añoveros, “Características del cristianismo indígena”, en Alonso de la Peña Montenegro, Itinerario para párrocos de indios, libros I-II, 1995 p. 46. [↩]

- Su nombre científico es Echinopsis pachanoi, se trata de un cactus que ha sido utilizado por los peruanos desde por los menos 2 000 años y ha recibido diferentes nombres, entre los que destaca huando hermoso, yatur, cardo santo, giganton, huachumo, wachuma, achuma, sampedrito, bastón; algunos vocablos aún existen en la época actual. Como su vocablo cristiano indica, se hace alusión a San Pedro porque trae las llaves que abren el cielo, “[…] en el tiempo que nuestro Señor Jesús Cristo […] andaba con sus apóstoles el San Pedro, él fue l, por decir, el guardián, el cuidador de las puertas del ciclo. Entonces Jesús le hizo un juego a San Pedro: le robó las llaves, las transpuso a otro sitio […] ya las robó las llaves […] Entonces, el San Pedro andó buscando sus llaves y no las encontró […] no sabía que ‘onde estaban. ‘Tonce ¿qué lo que pasaba? […] ‘Tonce le dice pues Jesús […] ¿Por qué no tomas tu tocayo, tu bastón […] ¿por qué no lo tomas? Tómalo a tu tocayo. Entonces él agarró: ‘Tonces eres mi tocayo, tú te vas a llamar Pedro, te vas a llamar San Pedro. ‘Tonce él lo cocinó el San Pedro y tomó. Formó su mesa y alcanzó a ver que Jesús le había escondido las llaves. ‘Tonces allí […] le encontró. Esa era una prueba, una revelación. ‘Tonces Jesús vino […] lo bendició con la mano derecha, así dijo: con este San Pedro se curarán, alcanzarán a ver muchas cosas. Y con la mano izquierda lo bendició y dijo: algunos hablarán la verdad y otros mintiran. Ya, así es, la efectiva es la derecha por eso que hay muchos […] hay unos verdaderos y otros mentirosos”. Mario Meconni Polía, “Apuntes de campo: cinco mitos huacabambinos”, Perú Indígena, vol. 12, núm. 28, p. 97. [↩]

- Mario Meconni Polía, “‘Contagio’ y ‘pérdida de la sombra’ en la teoría y práctica del curanderismo andino del Perú septentrional: provincias de Ayabaca y Huancabamba”, Anthropologica, vol. 7, núm. 7, 1989, p. 199. Cabe mencionar que utilizamos términos que se usan en la sierra norperuana porque muchos habitantes de estas zonas emigran a la ciudad de Chiclayo en busca de trabajo; se sabe que desde el siglo XVIII, los curanderos han sido migrantes en las ciudades cercanas para ofrecer sus servicios entre la gente; actualmente sucede un fenómeno similar, ya que de muchos curanderos de Jayanca, Chiclayo, Illimo, Lambayeque, entre otros poblados, sus maestros proceden de esta sierra, por lo que ellos deben de ir a terminar de iniciarse en la sierra, y es por eso que frecuentemente utilizan algunos vocablos de origen serrano. [↩]

- Diario de campo, “Pajas que curan”, entrevista a Víctor Flores, agosto de 2013, realizada por Víctor Alfonso Benítez. [↩]

- Un depósito ritual es cuando “varias personas se han reunido en un espacio sagrado, depositan en el suelo una multitud de objetos ceremoniales de distinta clase, añaden flores, sacrifican un animal, y exponen comida preparada, frutos y bebidas. Luego, abandonan o entierran el montón así realizado”. Danièle Dehouve, La ofrenda sacrificial entre los tlapanecos de Guerrero, 2015, p. 15. [↩]

- Diario de campo, “Hombre de voz baja”, entrevista a Carlos Orellana, mayo de 2013, realizada por Víctor Alfonso Benítez. [↩]

- Diario de campo, “El guardián de chotuna”, entrevista a José Lázaro Mores Zapata, agosto de 2013, realizada por Víctor Alfonso Benítez. [↩]

- La práctica de utilizar objetos y partes del cuerpo de una persona a la que se desea tener como amante o en su poder es una práctica que también ha sido documentada por los cronistas de los siglos XVI, XVII y XVIII, una actividad que sigue vigente en la magia amorosa contemporánea. “Item acuden a los hechizeros para que les den remedio para alcanzar vna mujer o aficionarla, o para que no los dexe la manceba y las muxeres acuden a los mismos para lo mismo. Y para este efecto les suelen dar ropa, mantas, coca, y de sus propios cabellos, o pelos, o de los cabellos y ropa del cómplice, y a vezes de la misma sangre”. Juan Polo de Ondegardo, op. cit., p. 79. [↩]

- Algunos curanderos argumentan que al ir hacia las lagunas, uno muchas veces entra calato y tiene relaciones con la laguna, en un acto de aparentarse con ella y obtener las cualidades narrativas y suplicativas, para pedir el auxilio y el poder de la laguna cuando se encuentre en su mesa. [↩]

- Estas lagunas forman parte de un corredor curativo que la investigadora Lupe Camino ha denominado como “ruta de la salud”, porque en estas coordenadas también se cultivan y localizan plantas medicinales que se utilizan antiguamente desde Ecuador, pasando por la Amazonía, hasta llegar al mercado de Chiclayo; según esta investigadora, “[…] la distribución llegaba más lejos hasta el complejo arqueológico de Sechín, en el departamento de Ancash”. Lupe Camino, “Lagunas mágicas al norte del Perú”, en Maritza Villavicencio (comp.), Perú mágico, 2009a, pp. 47-61. [↩]

- Huancabamba, como capital, es la principal ciudad administrativa de la actual provincia. Geográficamente es el punto medio entre Huancabamba alta y baja (norte/sur) y entre los lados saliente y poniente (este/oeste); poblacionalmente es el centro de acción permanente para la inmigración de curanderos de los cuatro rumbos. Como ciudad mítica es el pueblo del “rey Inca”, que se encantó en el cerro Pariaqaqa para oponerse a su rival el “Rey Blanco”, convertido en el cerro Witiligun; como “pueblo encantado” se convierte en la “gran paqarina” de la población de Huancabamba, y como centro de origen, fundamenta un acto mítico inicial consagrado que se vincula con los hechos históricos para conferirles un valor propio de existencia y un sentido de identidad cultural. Sabino Arroyo Aguilar, op. cit., p. 72. [↩]

- Tres curanderos fueron los que mencionaron que previo a dedicarse por completo al trabajo de la curandería, tuvieron que hacer una mesa de curación de exhibición frente de las Huaringas y con maestros curanderos, quienes siempre estuvieron evaluando su desempeño y destreza ante la situación; en ello fueron muy reiterativos. [↩]

- Diario de campo, “El guardián de chotuna”, entrevista a José Lázaro Mores Zapata realizada por Víctor Alfonso Benítez. [↩]

- Entre algunos enfermos que entrevisté en las mesas me encontré el relato de un militar que se había ido a trabajar al poblado de Bagua Grande, en la Alta Selva amazónica peruana, en donde fue dañado por parte de un ser no humano, de apariencia femenina. Comentaba que cuando recién llegó al pueblo conoció a una mujer en el mercado, que todos los días al punto de las 4 de la tarde aparecía en su cuarto; con ella tenía sexo por algún rato e inmediatamente la mujer se iba; así estuvo, narra, como cuatro meses; no tenía ganas de probar bocado, lo que lo tenía ya sumido en una delgadez, que sus compañeros ya comentaban que siempre que daban las 4 de la tarde el señor desaparecía para encerrarse en su cuarto y tener relaciones sexuales con la mujer, la cual no era un ser humano legítimo, sino el espíritu de un muerto que quería cambiar su lugar con el muchacho, al cabo de un número determinado de relaciones sexuales. Afortunadamente, el hombre fue puesto en alerta y llevado a la fuerza a ver un curandero, quien le reveló que en verdad ese espíritu no humano se lo estaba devorando para convertirlo en muerto. [↩]