Enriqueta Tuñón Pablos

Dirección de Estudios Históricos, INAH.

En este texto abordaremos algunos aspectos de la vida de las exiliadas españolas1 en México tomando como referencia fotografías del Archivo Hermanos Mayo, que se encuentra en el Archivo General de la Nación, y que constituye la principal fuente gráfica del exilio español en México.

Los Hermanos Mayo fueron cinco fotoperiodistas originarios de Galicia, tres de la familia Souza Hernández y dos de Del Castillo Cubillo, que comenzaron a trabajar desde la época de la Segunda República y la Guerra Civil, y cuando ésta terminó, se exiliaron en México. Su agencia se llamó Foto Hermanos Mayo y, sobre la elección del nombre nos encontramos con tres versiones: la primera dice que fue porque Francisco, el mayor de todos, era anarquista y con ese nombre quiso rememorar los frecuentes registros que hacía la policía en su casa desde que trabajaron haciendo fotos durante la Revolución de Asturias, en 1934. La segunda versión dice que se quiso recordar los llamados Hechos de Mayo, cuando en 1937, en plena guerra, se enfrentaron anarquistas y comunistas en Barcelona y, una tercera, afirma, que el nombre se lo puso en honor al 1 de mayo, día que se celebra a los trabajadores.

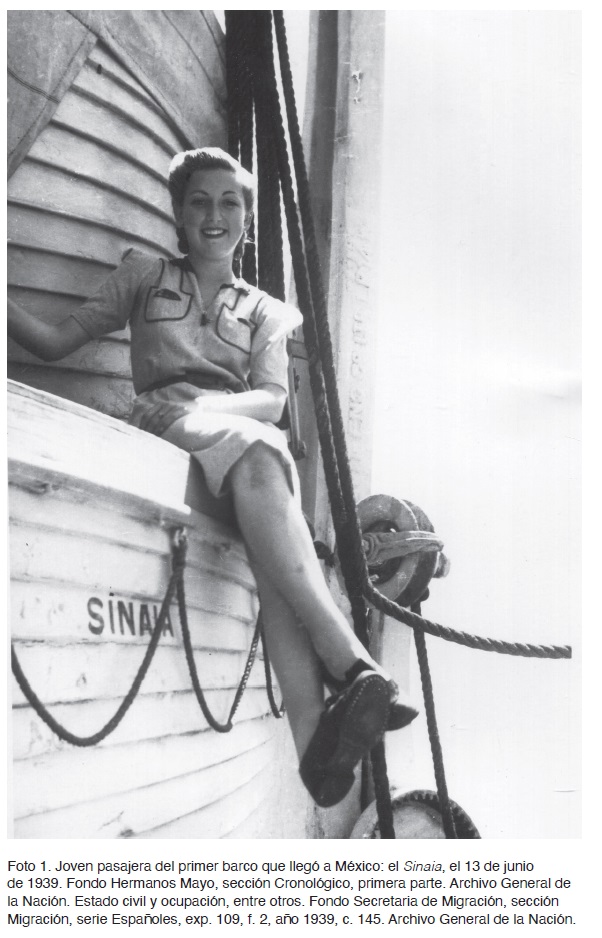

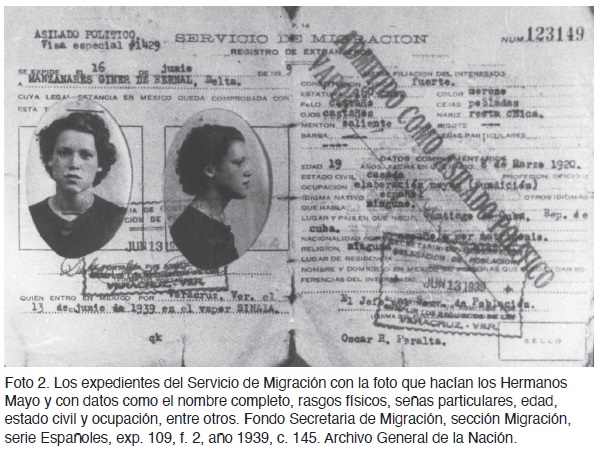

Viajaron a México en el primer barco que salió de Francia en mayo de 1939, el Sinaia, y al llegar a nuestro país, en el mes de junio, les ofrecieron sacar las fotografías de todos los pasajeros para integrar los expedientes de migración, y, no fue sólo a los pasajeros de la embarcación en la que llegaron, sino también a los de los siguientes que llegaron en el mismo año: el Ipanema y el Mexique.

Después trabajaron en periódicos y revistas como El Popular, La Prensa, El Nacional, El Día, Tiempo, Siempre!, entre otros; sus fotos aparecieron también en la portada de París Match y en páginas interiores de Life y Time.

Su labor en México fue muy importante, revolucionaron el fotoperiodismo; como eran cinco los integrantes del equipo, tenían capacidad para registrar todo lo que pasaba diariamente en la ciudad, desde actividades políticas, sociales, hasta personajes conocidos en los medios, corridas de toros, juegos de futbol, manifestaciones, protestas sindicales y de todo tipo, etc. Nunca vendían los negativos, sólo las fotos, y por eso su archivo cuenta con más de 8 millones de imágenes y, de ellas, más de 4 000 están relacionadas con el tema de la guerra de España y el exilio en México, convirtiéndose, de esta forma, en el colectivo de periodistas gráficos que más publicó en América Latina entre 1939 y 1992.2

Las mujeres del exilio español, como las de cualquier otro, tienen su propia historia, que es distinta a la general del grupo, pero que, al mismo tiempo, es parte de ella, por lo que hay que integrarla para formarse una visión global del tema. Si el exilio significa un salir sin querer, un huir para salvar la vida, un quedar pendiente, un vivir entre dos realidades: la que se deja y a la que llega, para las mujeres significó todo eso y, además, la pérdida del espacio femenino por excelencia: el hogar.

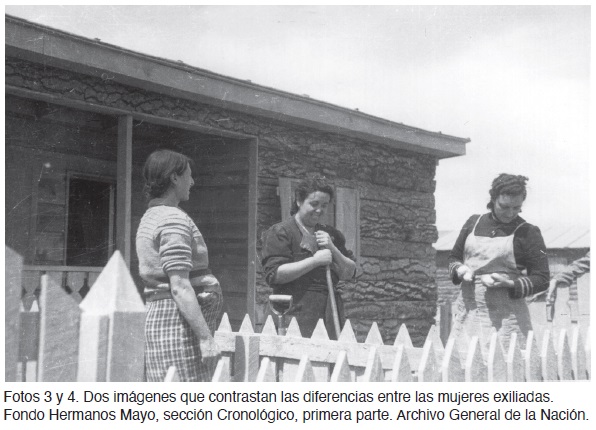

Los republicanos españoles que llegaron a México en 1939 conformaban un grupo heterogéneo de individuos. Eran anarquistas, comunistas, socialistas, de diferentes regiones de España; eran obreros, intelectuales, profesionistas, empleados.

Sin embargo, todos tuvieron en común el exilio, que los unió por sus ideales republicanos: el amor a la libertad, a la democracia, a la cultura, a la participación ciudadana, al respeto por las ideas diferentes; también los unió la educación que dieron a sus hijos, la comida, la forma de vestir, el lenguaje, la unidad familiar, es decir, todo aquello que estaba bajo la custodia de las mujeres. Estos refugiados creyeron que el exilio iba a ser pasajero, dejando un pasado inmóvil que pensaron que lo recuperarían pronto; por lo tanto, había que reproducir, al interior de sus casas, esas costumbres que se habían quedado en España. Y esto lo hicieron las mujeres que, desde la invisibilidad de esa presencia, formaron la estructura de este exilio, lo mantuvieron vivo, le dieron unidad a la familia y aglutinaron al grupo. Fueron, en suma, el poder de la cultura del destierro que se forjó en los espacios privados para salir luego a los públicos.

Algunos números: Pilar Domínguez Prats3 calcula unas cifras de la población femenina exiliada en México con base en la documentación del Archivo de la JARE4 y en el texto de Avel-li Artís-Gener,5 quien asegura Pilar, es el único que hace una división por género en su análisis cuantitativo y establece que, entre 1939 y 1949, llegaron a México 8 108 españolas (de un total de 19 267 exiliados), es decir, 41.2%. El grupo de edad más numeroso era el comprendido entre 25 y 40 años de edad, de manera que se deduce que era una población de jóvenes, llenas de vitalidad para dedicarse a la actividad laboral y al cuidado de sus hijos; la edad promedio de 36.9 años.

Respecto al estado civil, consideró a las solteras, casadas y viudas, además de las separadas, entre las que cuenta no sólo a las divorciadas, sino también a las que habían venido solas, dejando en Francia, en el norte de África o en la España franquista a sus parejas. El 59% eran casadas, las solteras 14.5%, las viudas 23.2% y las separadas 3.3 por ciento.

En cuanto a su origen vemos que 22.9% procede de Cataluña, 20.7% de Castilla la Nueva y 11.2% de Andalucía, las tres zonas más pobladas de la España de esa época.

En relación con los datos profesionales, sólo nos los da del 75% de la muestra. La mayoría, esto es 51.3%, eran amas de

casa. Del resto, 46.7% declararon tener una profesión y 2% estar estudiando en España. Las que muestran mayor dedicación al trabajo remunerado son las más jóvenes y solteras, menores de 25 años. Las profesiones remuneradas se centran en los sectores tradicionalmente ocupados por mujeres: el sector industrial con 16.9%, dedicadas fundamentalmente a la industria textil, tanto fabril como artesanal, y el sector servicios con 29.9% de mujeres ocupadas en otras profesiones; de éstas últimas, 15.7% eran maestras, 8.3% intelectuales y 4.7% profesionistas.

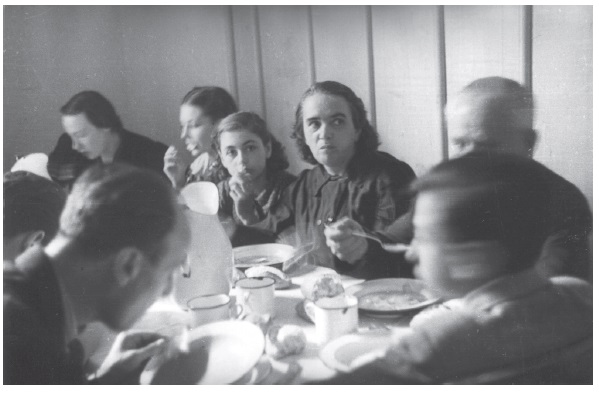

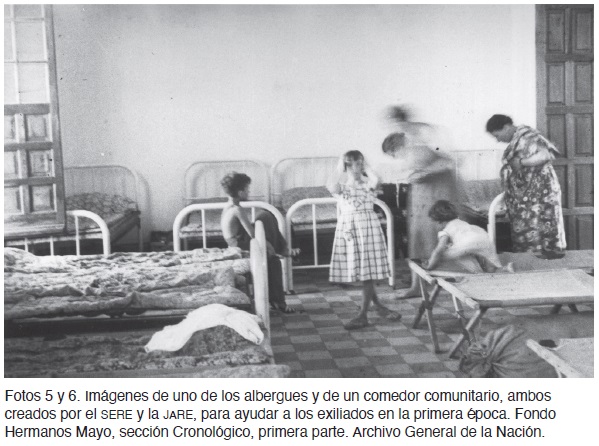

Durante los primeros años de su vida en México,6 el SERE y la JARE jugaron un papel muy importante, porque además de costear los viajes para venir, una vez aquí, los ayudaban a sufragar los gastos más inminentes: los alojaron en hoteles, albergues o en departamentos; organizaron unos comedores en los que les proporcionaban las comidas; les daban subsidios para emprender algún negocio, para algún problema de salud o la colegiatura de los niños; crearon empresas para darles trabajo como la editorial Séneca, Productos Químico Farmacéuticos Americanos (IQFA), Vulcano S.A., la Hacienda Santa Clara en Chihuahua, y también, varios colegios, como la Academia Hispano Mexicana, el Instituto Luis Vives y el Colegio Madrid, entre otros, que tuvieron un éxito rotundo.

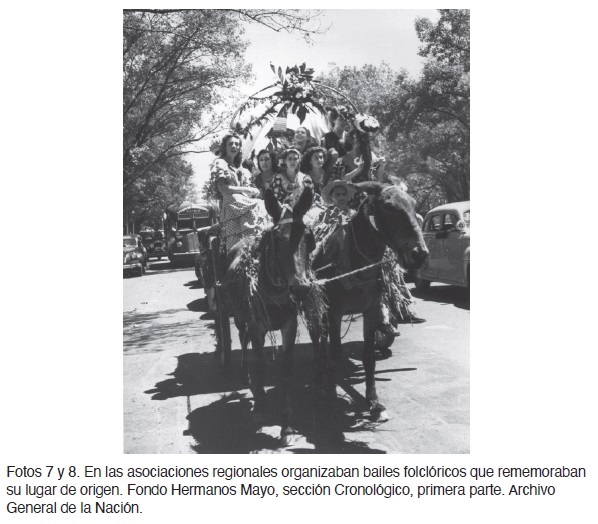

También fueron importantes en su vida, de los primeros tiempos del exilio, los llamados antiguos residentes, que era una emigración de carácter económico que había llegado a México desde los inicios del siglo XIX, buscando un mejor modo de vida. Ellos, a pesar de no comulgar con la ideología de los refugiados, los apoyaron dándoles trabajo y, con el tiempo, se estableció otro tipo de uniones, como matrimonios y alianzas empresariales. Estos antiguos residentes habían creado asociaciones regionales en las que se reunían y organizaban bailes folclóricos o coros, entre otras cosas, como el Orfeó Catalá, el Centro Vasco, el Centro Asturiano y otras; a ellas, llegaron los exiliados, lo mismo que a asociaciones de recreo como el Club Mundet o médicas, como el Sanatorio Español, que, junto con algunas más que crearon los recién llegados, como el Centro Republicano Español y el Ateneo Español de México, hicieron que su vida en nuestro país fuera agradable, lo que influyó, sobre todo los primeros años, para que hubiera poco acercamiento con la sociedad mexicana.

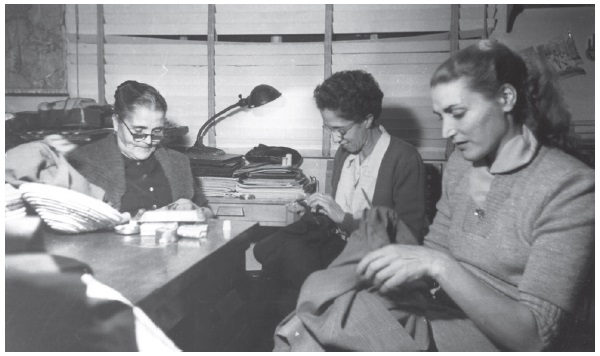

Las mujeres fueron las primeras que salieron a trabajar fuera de casa: desplegaron sus conocimientos de costura, de tejido, de cocina, etc., y así, muchas veces antes que sus compañeros, comenzaron a llevar el dinero al hogar y, además, sin necesidad de salir de casa, pues allí montaban sus pequeñísimos talleres de costura, en cuanto podían se compraban una máquina de coser y así se les facilitaba el trabajo. También comenzaron a tejer y bordar para tiendas de ropa de niños y, sobre todo las más jóvenes, trabajaban como obreras, secretarias, dependientas o cajeras en diversos comercios; también hubo algunas traductoras y hasta amas de llaves. Por no detenernos en aquellas que llegaron ya con una profesión, como doctoras o escritoras.

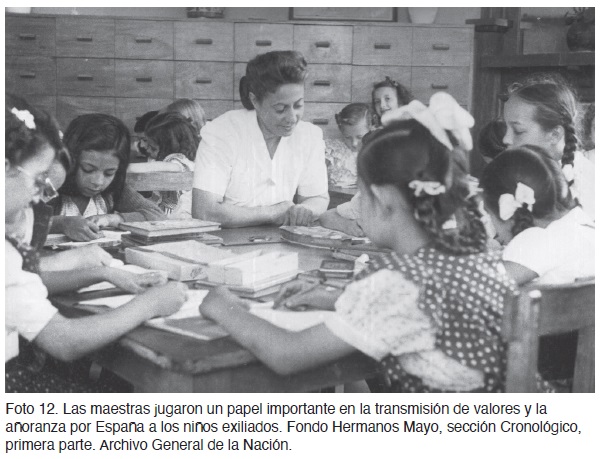

Mención aparte merecen las maestras, no sólo por el gran número que había en el grupo exiliado, sino por su papel fundamental en la transmisión de las costumbres, valores, la añoranza por España, el sentido de responsabilidad, de puntualidad, por citar algunas; ellas continuaban en la escuela el rol que en la casa jugaban las madres. Los centros educativos s que crearon los refugiados fueron el pilar fundamental en la cultura del exilio, y a la vez, dificultó la integración de los niños al país al que habían llegado.

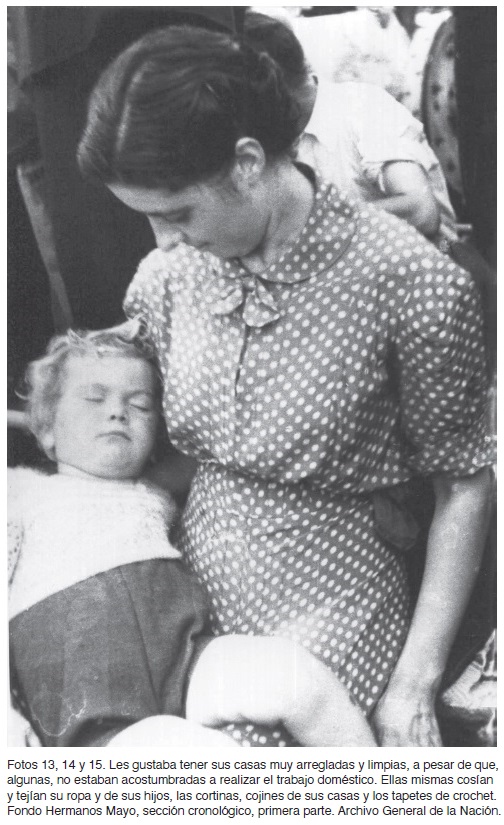

Para las mujeres exiliadas su casa era fundamental: no sólo era donde realizaban todas sus labores domésticas y remuneradas, sino también en donde llevaban a cabo su tarea fundamental en el exilio: mantener las costumbres y la identidad del grupo. Al principio no compraban más que lo indispensable por dos razones: una, porque no había recursos y la otra, porque pensaban que el exilio duraría unos cuantos años, como mucho, pero eso sí, procuraban mantener sus moradas muy arregladas y lim

pias; algunas no estaban acostumbradas al trabajo doméstico, pero pronto se adaptaron y, por lo general, lo hacían bien; ellas mismas cosían y tejían la ropa de los hijos y la suya, sus cortinas, los cojines para las sillas, los tapetes de crochet, y de este modo, cada día, se iban sintiendo más cómodas en sus hogares. Habían creado, y así, recuperado el espacio que era de ellas; lo compartían con la familia, pero en realidad, les pertenecía; era una casa en la que ellas y sus familias se sentían seguros; sus vidas giraban alrededor de ella en función de hacerle la vida agradable a los otros: al marido, a los hijos, a los padres, a los hermanos.

En muchos casos, el marido no podía ni tomar iniciativas, se le regañaba porque molestaba o rompía algo, o se había manchado la ropa; se puede decir que él entraba a casa de su mujer, por eso a los hombres les gustaba ir al café a reunirse con sus amigos, a hablar de sus cosas, de política y aunque algunas veces ellas los acompañaban, no participaban en las discusiones, aunque también fueran militantes; en esto iban a la zaga de ellos: sus convicciones las hacían suyas, además de que las reuniones en el café eran de ellos.

La comida era uno de los elementos para mantener su identidad española: las mujeres acostumbraban a ir todos los días al mercado y, en general, todas ellas cocinaban bien. Su gusto era por la cocina mediterránea con aceite de oliva, el pescado frito, el ajo, el arroz en sus distintas formas, o los potajes, las alubias asturianas, los garbanzos murcianos, las butifarras y la escalibada catalanas, las empanadas de pescado y, por supuesto, el cocido madrileño y la tortilla de patatas. En sus casas se comía siempre comida española aunque, con el tiempo, se fue introduciendo algo de comida mexicana y fueron aprendiendo los nombres de las frutas y verduras que se usan aquí. Al respecto Josefa Plallá nos cuenta:

En el mercado me decían la marchantita, la marchantita, y pues, sí nos entendíamos. Nomás me acuerdo de una cosa que no sabía cómo pedir, porque yo estaba muy acostumbrada a tomar té de cedrón que es una hierba, viene a ser como la hierbabuena o una cosa así: cedrón en España, en Cataluña le llamábamos marialuisa y yo preguntaba: ¿no tienen marialuisa? ¡Ay señora!, no sabemos marialuisa,

no sabemos marialuisa, qué quiere decir. Yo vigilaba, buscaba, buscaba y nunca la veía hasta que un día la encontré, el cedrón, me lo apunté para que no se me olvidara. En casa todo lo que podíamos lo hacíamos como en nuestra tierra; a mí me gusta mucho la comida mexicana, me gustan las enchiladas, me gusta el mole, todo, todo, lo picoso también me gusta, las tortillas también pero el señor7 no, no, que no le gustan, nunca, yo creo que nunca las ha probado, él nunca se ha acostumbrado a la comida de aquí, yo sí, muchas cosas, hasta las frutas, toda la fruta que veía así, que me parecía que yo no conocía la compraba y le decía: ¿quieres comer? No. Precisamente el zapote negro, que a mí me gusta mucho, y él… no lo he podido hacer probar ni una vez, ¡pero si no lo has probado, no sabes si te gusta!8

Así como en general, las mujeres aceptaron más la comida mexicana, también entendieron mejor el exilio que sus maridos que, si bien lo sintieron y les afectó mucho, no lo comprendieron del todo; ellas enfrentaron el trastierro doméstico y cotidiano, ellas fueron el soporte del exilio, lo hicieron vivible y lo hicieron posible; ellos se dedicaban a su trabajo, iban a sus reuniones de carácter político para mantener sus organizaciones vivas y ellas, en sus casas, sacaron adelante a la familia.

En cuanto a sus relaciones sociales, ellas se acercaban más a sus paisanas, es decir, hacían amistad con exiliadas con quienes compartían la experiencia tan fuerte y trascendental en sus vidas: la guerra y la salida de su país; con ellas tenían más cosas en común que con las señoras de aquí. Se encontraban en los parques, adonde acostumbraban a llevar a sus hijos, en el mercado, en las organizaciones regionales y políticas. Llevar a los niños al parque fue una costumbre que trajeron de España; allí identificaban a sus coterráneas y hacían amistad, se contaban sus historias, intercambiaban recetas de cocina, tejidos y bordados; les gustaba ir, pasaban un rato agradable; el parque era para ellas, lo que el café era para sus maridos.

Los domingos cambiaban el parque por algún sitio diferente con la familia, como Xochimilco o Chapultepec, o salían fuera de la ciudad: al Desierto de los Leones, a Las Truchas, las Lagunas de Zempoala o a Contreras. En el campo compartían con distintos españoles su día libre: llevaban tortilla de patatas, croquetas y ensalada, o preparaban ahí mismo una paella. No faltaba, por supuesto, el vino y las tradicionales botas9 para beberlo.

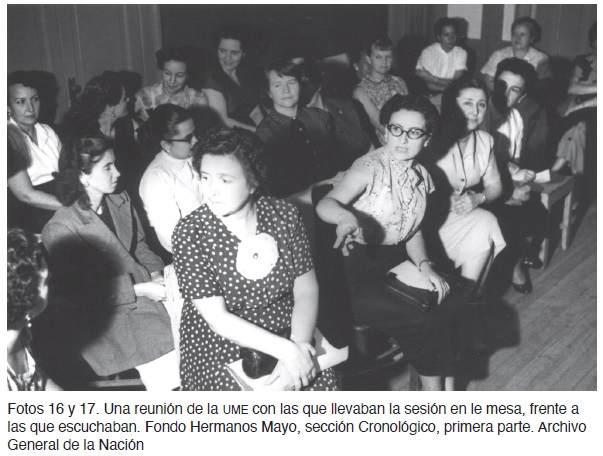

Una de las condiciones que puso Lázaro Cárdenas al abrir las puertas del país a los exiliados fue que no participaran en política mexicana y así lo hicieron ellos, y ellas también. Ellos reorganizaron aquí los partidos a los que pertenecían en España y ellas, cuando los acompañaban a sus reuniones y les encargaban algunas tareas, éstas siempre eran secundarias, como organizar comidas, fiestas o colaborar en las campañas económicas; por ejemplo, fue por eso que decidieron revivir la Asociación de Mujeres Antifascistas (ama), creada durante la República, y que en México se llamó Unión de Mujeres Españolas (UME).

El grupo se encargó de ayudar a las mujeres que se quedaron en España presas o viudas y, en general, a todas las que estuvieran sufriendo la represión franquista. Era un trabajo dirigido al antifascismo y que les permitía no sólo participar, de alguna manera, en aquello que habían dejado sin querer, participar de lejos de cara a España, sino también seguir haciendo su labor tradicional de mujeres: ayudar a los otros.

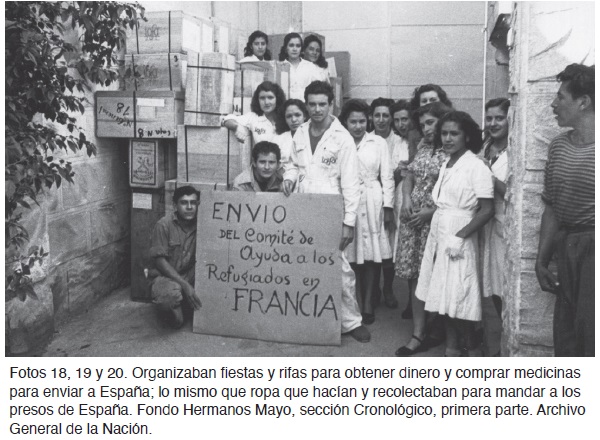

Organizaban fiestas, rifas y, muchas veces, ponían de su bolsillo para comprar medicinas y alimentos para enviar; también colectaban ropa de casa en casa o tejían cosas para mandarlas. El grupo subsistió hasta el final de la dictadura de Franco, convirtiéndose, de esta manera, en una de las instituciones del exilio español que duró más tiempo.

Como una especie de conclusión, podemos decir que las mujeres exiliadas trasladaron a México las costumbres españolas y lucharon para que no se perdieran. Cocinaban como en España, amueblaron sus casas con un estilo propio, vestían a sus hijos a la moda hispana, los niños con pantalón corto hasta los quince años… Si bien los hijos las anclaron a México, ellas hicieron todo para inculcarles los valores que traían de su patria: la necesidad del estudio, el respeto a los mayores, la responsabilidad, la honradez; al interior de sus hogares crearon un ambiente español; así, cuando regresaran, todo sería más fácil.

Pero los años pasaron, Franco no cayó y, casi sin darse cuenta, fueron haciendo su vida aquí, en las escuelas que fundaron se continuó la labor que ellas hacían en sus casas, reproduciendo la cultura y los valores de su país en los alumnos y, a la hora de casarse, muchos lo hicieron con hijos de amigos de sus padres, exiliados también, creándose de esta manera una especie de exilio permanente, un rincón en México de la República Española.

DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA, AÑO 29, VOL. 85, MAYO-AGOSTO, 2022

Citas

- Para este artículo me baso en tres textos escritos sobre el tema: dos son de mi autoría junto con Concepción Ruiz-Funes: “Este es nuestro relato… Mujeres españolas exiliadas en México”, en Médulas que han gloriosamente ardido. El papel de la mujer en el exilio español. Certamen literario Juana Santacruz, México, Claves Latinoamericanas / Ateneo Español de México, 1992, y “Nosotras fuimos la Unión de Mujeres Españolas Antifascistas”, en Política y Cultura, núm. 1, México, UAM- Xochimilco, 1992. El tercero es el artículo “La vida en México de las exiliadas españolas”, publicado en Antropología. Revista Interdisciplinaria del INAH, año 5, núm. 10, enero-junio de 2021, pp. 82-94. [↩]

- María Luisa Hernández Ríos y Guadalupe Tolosa Sánchez, “Evocaciones gráficas de la guerra civil española y el exilio mexicano”, Clío, núm. 39, 2013. [↩]

- Pilar Domínguez Prats, Voces del exilio. Mujeres españolas en México, 1939-1950, Madrid, Instituto de Investigaciones Feministas-Universidad Complutense de Madrid / Consejería de la Presidencia-Dirección General de la Mujer, 1994, pp. 99-107. [↩]

- Junta de Auxilio a Republicanos Españoles, organismo dirigido por el socialista Indalecio Prieto, y que junto con el SERE (Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles), presidido por el comunista Juan Negrín, ayudaron a los exiliados para llegar a México y durante los primeros años de su estancia en el país. [↩]

- Avel-li Artís-Gener, La diáspora republicana, Barcelona, Plaza & Janés, 1978. [↩]

- Fernando Serrano Migallón en El exilio español y su vida cotidiana en México, México, Bonilla Artigas Editores, 2021, afirma que el exilio español tuvo tres etapas: la primera, de 1937 a 1944, cuando creían que el exilio sería pasajero porque Franco caería cuando los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial. La segunda, de 1944 a 1953, cuando van perdiendo la esperanza de que caiga el dictador en plena Guerra Fría, y la tercera, de 1953 a 1975, en que se desilusionan cuando Franco fue admitido en la Sociedad de Naciones y se dan cuenta de que mientras viva no hay retorno posible; hacen su vida en México, tienen hijos y España será su bandera moral y añoranza de otros tiempos. Después, entre 1975 y 1978, sufrieron una nueva derrota al no ser tomados en cuenta en el “nuevo” país surgido después de la muerte del dictador (p. 30). [↩]

- Se refiere a su esposo. [↩]

- Entrevista a Josefa Plallá Torrens realizada por Concepción Ruíz-Funes los días 24 y 29 de enero y 19 de febrero de 1980. Véase Enriqueta Tuñón Pablos, Varias voces, una historia… 2. El otro exilio, México, INAH, 2019, p. 134. [↩]

- Recipiente de piel utilizado para contener cualquier clase de líquido, lo más común es usarla para beber vino. [↩]