ANTONELLA FAGETTI*

ELIZABETH MATEOS SEGOVIA**

Resumen

Los nahuas del municipio de San Sebastián Tlacotepec conocen un conjunto de plantas que crecen en las laderas de las montañas, a las que nombran matlactli ivan ome tepexivime (“las doce hierbas del cerro”) porque le pertenecen al Tepechane (“Dueño del Cerro”). A ellas, que en su mayoría son epífitas, les atribuyen el poder de sanar a enfermos graves que el ixtlamatqui (“el o la que sabe”) no ha podido curar por medio de “limpias”. En este artículo analizamos el uso ritual de las tepexivime, su colecta, y la preparación del timoxivaltia, el baño de hierbas para el enfermo. Asimismo, planteamos que por los efectos que producen, es decir, por sus propiedades específicas de inducir experiencias oníricas en el enfermo y en el especialista ritual, las podemos considerar onirógenas.

Palabras clave: hierbas sagradas, ixtlamatqui, nahuas, San Sebastián Tlacotepec, plantas onirógenas.

Abstract

The Nahuas of the municipality of San Sebastián Tlacotepec know a group of plants that grow on the slopes of the mountains, which they name matlactli ivan ome tepexivime (“the 12 herbs of the mountain”), because they belong to Tepechane (“Owner of the Mountain”). Nahuas attribute to these plants, most of them epiphytes, the power to heal seriously ill patients that the ixtlamatqui (“he/she who knows”) has not been able to cure by the ritual known as “limpia”. This article analyzes the ritual use of tepexivime, their collection and the preparation of the timoxivaltia, the bath of the patient. Likewise, we propose that due to the effects they produce, that is, due to their specific properties of inducing dream experiences in the patient and in the ritual specialist, we can consider them onyrogen plants.

Keywords: Sacred herbs, ixtlamatqui, Nahuas, San Sebastián Tlacotepec, onyrogen plants.

Las matlactli ivan ome tepexivime “doce hierbas del cerro”, son un conjunto de plantas que, como su nombre lo indica, crecen en cerros y montañas que conforman el paisaje del municipio de San Sebastián Tlacotepec en la porción de la Sierra Negra que colinda con los estados de Oaxaca y Veracruz1. Son consideradas sagradas por el vínculo que existe entre ellas y los “Dueños de los cerros donde crecen”, hecho que les confiere el calificativo de “plantas sagradas del cerro”. Su principal virtud es ser el remedio para las personas que han perdido cualquier esperanza de vida, y su importancia reside en su uso terapéutico en el ritual llamado timoxivaltia “baño de hierbas”. La terapia consiste en que el enfermo se bañe con el agua donde han sido maceradas las hierbas, las cuales fueron recolectadas previamente por una persona designada para esta tarea debido a que sabe identificarlas y dónde encontrarlas.

La importancia de las plantas medicinales empleadas para la recuperación del tonal, palabra con la cual los nahuas nombran el principio vital que todo ser humano posee, ha sido documentada en diversas investigaciones etnográficas.2 Sin embargo, la particularidad que distingue a las tepexivime es su capacidad de inducir los sueños en el paciente y sus acompañantes, pero sobre todo en el especialista ritual. El ixtlamatqui (“el o la que sabe”) puede ver por medio de los sueños dónde se encuentra el tonal, y entonces se enfrenta a quienes lo tienen prisionero, siendo auxiliado por los espíritus de las “hierbas del cerro”. Esta peculiaridad de las tepexivime nos indujo a preguntarnos si el conjunto de estas plantas, o sólo algunas de ellas, poseen ciertos componentes que pueden inducir experiencias oníricas en quien las usa, por lo cual podrían ser consideradas onirógenas.

En su tesis doctoral y en su libro Saber ver, saber soñar…,3 Laura Romero hace referencia a las hierbas del cerro y presenta los datos recabados tanto en Tlacotepec de Porfirio Díaz, donde las conocen como “las hijas del Señor del Monte”, como en San Martín Mazateopan, donde las nombran “las doce plantas del Costumbre”, e identifica las mismas funciones en el uso terapéutico por parte del ixtlamatqui. En este artículo presentamos la descripción etnobotánica de dichas plantas y, a partir de los datos etnográficos recabados durante el trabajo de campo, analizamos la información que concierne a la recolección por parte de un especialista y el ritual del baño al enfermo que lleva a cabo el ixtlamatqui.

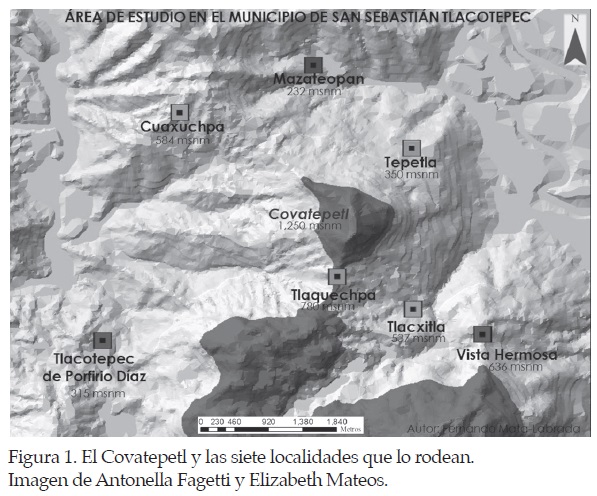

Entre 2011 y 2016 realizamos trabajos de campo en cinco localidades nahuas del municipio de San Sebastián Tlacotepec: Tlacotepec de Porfirio Díaz (cabecera municipal), Cuaxuchpa, San Martín Mazateopan, Tepetla y Tlaquechpa (figura 1). Programamos varias “caminatas etnobotánicas”4 guiadas por el ixtlamatquie y personas de las comunidades, algunas de ellas expertas en la recolección de las plantas, con el propósito de conocer las tepexivime y hacer un registro fotográfico y de video para su posterior identificación. Con ellos visitamos una cueva cercana a Tlacotepec de Porfirio Díaz y recorrimos las laderas del Covatepetl y del Afaztepetl. Asimismo, se logró la colecta de un ejemplar, que fue obsequiado por un ixtlamatqui, mismo que se envió a laboratorio para su correcta identificación y obtención de información botánica. De las demás plantas se respetó no colectarlas debido al carácter sagrado que los pobladores les otorgan, con lo cual concordamos plenamente. Asimismo, levantamos entrevistas semiestructuradas a especialistas rituales, a recolectores de las “hierbas del cerro” y a personas que tienen conocimiento de su uso ritual.

La región de estudio

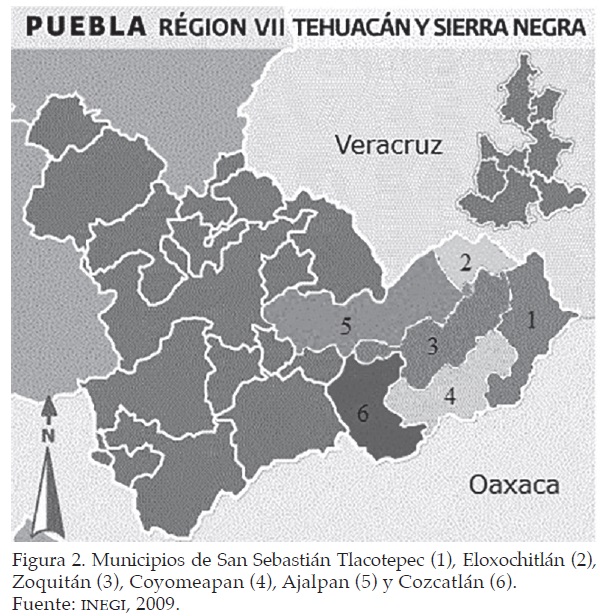

La Sierra Negra se encuentra en la región sureste del estado de Puebla, forma parte de la Sierra Madre del Sur, donde se ubican los municipios de Coxcatlán, Coyomeapan, Eloxochitlán, San Sebastián Tlacotepec y Zoquitlán; al noroeste y suroeste colinda con la subregión de Tehuacán, al norte con la Sierra de Zongolica (Veracruz) y al sur con la Sierra Mazateca (Oaxaca) (figura 2).

Nuestra área de estudio se ubica en el municipio de San Sebastián Tlacotepec, donde se concentran 75 pueblos y rancherías habitados por nahuas y mazatecos. Se caracteriza por su peculiar orografía: cerros y montañas cubiertos por una vegetación pródiga, nutrida por abundantes precipitaciones pluviales generadas por un clima subtropical cálido-húmedo, donde crecen árboles majestuosos y hierbas medicinales, existen cuevas ocultas e innumerables riachuelos fluyen por sus escarpadas laderas. El territorio comprende una extensión de 241.1 km², una altitud de entre 60 y 1580 msnm, y sus coordenadas corresponden a los paralelos 18º 14’ 12”, 18º 31’ 00” latitud norte, y meridianos 96º 43’ 00”, 96º 55’24” longitud occidental.5

El municipio se encuentra delimitado por tres grandes ríos que recorren la cuenca del Papaloapan: el río Tonto proveniente de la Sierra de Zongolica fluye por todo el noroeste, recorriendo más de 15 km del municipio; el río Coyolapa, que nace en la Sierra de

Zongolica y se une al río Tonto en la confluencia de los municipios de Eloxochitlán, San Sebastián Tlacotepec y el estado de Veracruz, recorre el centro-oeste y noroeste por más de 17 kilómetros; el río Petlapa, proveniente de las sierras Mazateca y Zongolica, que transita por el sur y el oriente del municipio por más de veintisiete kilómetros, y que en algunos tramos sirve como límite con el estado de Oaxaca.6

El clima subtropical de San Sebastián Tlacotepec, con abundante lluvia en verano y una temperatura media anual mayor a 22º C, permite el crecimiento de una gran variedad de especies de flora y fauna silvestres. La vegetación está clasificada como bosque tropical perennifolio e incluye la selva alta perennifolia y la selva alta o mediana subperennifolia. Este ecosistema es considerado “el más exuberante de todos los que existen en la Tierra, pues corresponde al clima en el cual ni la falta de agua ni la de calor constituyen factores limitantes del desarrollo de las plantas a lo largo de todo el año. Es la más rica y compleja de todas las comunidades vegetales”.7

Los lugares más escarpados y de difícil acceso orográfico, como son paredes rocosas, formaciones pétreas en cascadas y manantiales, barrancas, peñascos, entradas de sótanos (cuevas de tiro vertical) y cavernas, resguardan las tepexivime. Debido a sus características morfológicas captan la humedad del aire, absorben y almacenan el agua de lluvia, así como la que se deposita sobre rocas y grandes y viejos árboles, de los cuales también obtienen apoyo físico. En su gran mayoría pertenecen a especies epífitas: piperáceas, aracáceas, helechos, bromelias, begonias, heliconias, líquenes y orquídeas.

Herbolaria nahua: limpia y protección de la persona

En la selva, en los potreros, en la milpa y alrededor de los asentamientos que rodean el Covatepetl, crecen especies endémicas de hierbas medicinales. Algunas de éstas se cultivan en el traspatio, donde también se siembran algunas de origen europeo, como la albahaca (Ocimum micranthum), la ruda (Ruta graveolens) y la manzanilla (Chamaemelum nobile). Cada una cuenta con una función precisa y todas se pueden considerar poderosas auxiliares del ixtlamatqui, el especialista ritual, quien las emplea para la limpia (nepopoviliztli), procedimiento curativo que consiste en pasar por todo el cuerpo un par de huevos y determinadas hierbas, dependiendo del padecimiento. Al huevo, considerado un elemento vivo y homólogo a la persona “porque también contiene sangre”, se le atribuye la facultad de absorber la energía negativa contenida en el cuerpo del enfermo, entre ellos malos aires (mach cuahcualti ehecame) o el aire de un difunto (miccaehecatl) —elementos ajenos a la persona y cuya presencia altera sus funciones vitales—, así como puede retirar cualquier daño ocasionado por un brujo o nahualli.

Todos los padecimientos que amenazan la salud de los nahuas de San Sebastián Tlacotepec, que requieren de un ritual de limpia para ser curados, tienen un denominador común: afectan el tonal de la persona, su espíritu, es decir, el principio vital que le da fuerza y energía para vivir, que lo dota de raciocinio, volición y de todos los atributos que le permiten desempeñarse como ser humano; el tonal es el cuerpo sutil, el alter ego, que sale durante la noche, y puede extraviarse a consecuencia de un susto o puede ser capturado por un brujo.

Las hierbas olorosas —como el estafiate (Artemisia ludoviciana), la ruda (Ruta graveolens), el itzcuinquilitl “quelite de perro” (Cestrum thyrsoideum) y el xometl sauco (Sambucus nigra)— cumplen la misma función: los aromas penetrantes de sus aceites esenciales, a veces su hedor, ahuyentan a las fuerzas nocivas al impregnárseles, como ocurre con el huevo. Pero estos últimos también dan cuenta del padecimiento o del problema que afecta a la persona, porque cuando el ixtlamatqui los vacía en un vaso con agua, puede “ver” en las figuras que se forman el origen del mal y ofrecerle a su paciente un diagnóstico, que por lo general remite a un susto (omomohti “se espantó”), un mal aire o un maleficio (nexicoliztli “envidia”).

De estos padecimientos, el primero puede ser ocasionado por una caída, la aparición inesperada de un animal peligroso o por cualquier impresión que provoque que itonal “su espíritu”, abandone el cuerpo y “se quede” en el lugar del suceso: un río, manantial, cueva o barranca, donde el “Dueño” lo toma prisionero. Por ello, cuando el curandero le explica al paciente que padece un susto, le dice: momohcayotl “estás quedado”. En este caso, a la limpia se suma un ritual de reintegración llamado quitonalnotza “llaman la sombra”; el ixtlamatqui debe llamar a itonal pronunciando el nombre del enfermo y le exhorta a regresar al cuerpo, donde le corresponde estar. Para ello, toma siete hojas (o tres veces siete si el paciente está grave) del mohcaxivitl “hierba del susto” (Euphorbia sp.) o tonalxivitl “hierba del espíritu”, las estruja y las coloca en una jícara o en una botella con agua; les “habla” pidiéndoles que busquen al espíritu: “¡lo vas a llamar donde se quedó!”, les ordena; además, nombra a la persona y el lugar donde se asustó. Toma un sorbo del líquido en la boca, sopla y lo asperje sobre el enfermo, el cual tiene que acostarse a dormir, mientras la planta —que tiene ella misma un espíritu— auxiliará al curandero yendo en busca del tonal extraviado. Una vez dormido, el paciente sueña un pajarito, un niño o una niña que le dice: “ya vine, ¡aquí estoy!”. Si durante la noche la persona suda mucho, es la señal de que la hierba ha hecho bien su trabajo, mientras que si no logra conciliar el sueño, su estado va a empeorar. A veces es el especialista ritual quien sueña y las plantas “le dan la señal” de dónde se encuentra el tonal de su paciente.

La limpia se repite durante tres días y al final el ixtlamatqui toma un huevo, lo perfora, extrae con un palillo un poco de su contenido y marca el signo de la cruz en cada uno de los pulsos del enfermo llamados matlactli ivan ome totlalnamiquilliz “nuestros doce recordatorios aquí en la tierra”, los centros anímicos donde se concentra tochicabaliz “nuestra fuerza vital”: coronilla, garganta, pecho, ombligo, muñecas, interior del brazo, corvas y tobillos. Hecho esto, pone encima del agujero una bolita de copal, lo prende, coloca el huevo sobre la cabeza del paciente y reza pidiéndole que traiga el tonal de regreso, donde sea que esté. Una persona de confianza, que tenga un espíritu fuerte, se encarga de ir al lugar donde aconteció el susto a enterrar de tres a siete huevos con aguardiente y tabaco, procedimiento que se conoce como quitlapatcayotilia “dan algo a cambio”. Los huevos, y a veces también una gallina, son alimento para la entidad que tiene atrapado el espíritu del enfermo y son el pago que se le debe hacer para que suelte al espíritu.8

Algunos ixtlamatque utilizan también el tabaco (Nicotiana rustica o N. tabacum) mezclado con cal, llamado picietl, que desde la palma de la mano se sopla en dirección al lugar donde la persona “está quedada”. La importancia del tabaco reside en que también está vivo, tiene espíritu, es lumbre y protege al huevo para que cumpla su cometido. El picietl mezclado con aguardiente también se unta en los pulsos como protección al enfermo de los malos aires, como explica Germán, habitante de Tlaquechpa, quien comenta que el tabaco “es hierba de fuego, es caliente, y por eso te protege del mal aire, porque espanta a los malos, los quema”.9

Una planta muy peculiar es la llamada miccatlancochvitztli (Solanum myriacanthum), palabra que se traduce como “colmillo que castiga al muerto” o “espina del diente del muerto”. La palabra tlancoch “colmillo” se relaciona con las espinas de hierba y que tienen la función de “castigar” al difunto. De hecho, dicha especie tiene una doble aplicación: se emplea para alejar el mal aire provocado por un difunto y también para curar al enfermo que ha sido víctima de una maldad. Cuando una persona “envidiosa” visita una casa y no le es convidada la carne que los comensales están comiendo, suele ocurrir que se vengue por la ofensa recibida introduciendo en uno de ellos, “espiritualmente”, un pedazo de la carne que no pudo probar. Doña Carmen, una anciana ixtlamatqui ahora difunta, una vez que había diagnosticado el mal, preparaba un emplasto de esta hierba, conocida también como tlapatl,10 y la untaba en la parte dolorida. Al día siguiente desaparecía el dolor porque la planta había “desbaratado” el daño.

Los difuntos son peligrosos para el ser humano. La sombra de quienes mueren por un accidente o víctimas de homicidio también “se queda” y se convierte en un mal aire que puede introducirse al cuerpo de alguien que pase por el lugar. Asimismo, cuando una persona demuestra demasiado apego hacia un pariente fallecido comenzará a soñar con él de manera reiterada, lo que puede afectar su equilibrio anímico. Significa que el difunto se lo quiere llevar, y la persona, víctima de la persecución que el muerto emprende, va paulatinamente perdiendo su fuerza; por lo general, se piensa que cuando un individuo fallece, está triste, no acepta su condición, siente envidia por quienes se quedan y quiere ir a su nueva morada acompañado.

Don Mario, ixtlamatqui de Tlacotepec de Porfirio Díaz, narró el caso de una niña que todas las noches soñaba con su madrina, cuando estaba próximo a cumplirse un año de su defunción. No podía dormir porque le angustiaba verla amortajada. El especialista ritual descubrió en el huevo con que hizo la limpia el panteón, y la madre de la niña le contó que un día habían ido a visitar su tumba y que la pequeña se había sentado encima. Allí, seguramente, había “recogido” el aire de la difunta. Como la madrina ya era un “espíritu”, su presencia en los sueños de la niña estaba perjudicando a su ahijada. El ixtlamatqui preparó siete granos de maíz rojo como protección, que la niña colocó debajo de su almohada. Rezó y habló con la difunta pidiéndole que la dejara crecer. Preparó una veladora, un huevo de guajolota y siete flores de cempoalxochitl (Tagetes erecta) amarrados con un listón negro que la madre de la niña enterró cerca de la tumba. Además, llevó consigo una rama de miccatlancochvitztli con la cual azotó la sepultura de la comadre, como le indicó el ixtlamatqui. Los golpes propinados, y sobre todo las espinas de la planta, hicieron desistir a la difunta de la persecución en contra de la niña, y ésta, después de recibir tres limpias, recuperó su tranquilidad.

Otra especie relacionada con los difuntos es el árbol llamado amizquitl (no identificado), cuyas hojas son utilizadas para contrarrestar el “aire de muerto”, es decir, los efluvios perniciosos que desprende el cadáver y que son sumamente peligrosos para los vivos. Durante las exequias un personaje clave se encarga del rito; es conocido como “el o la que presenta la flor”, un hombre o una mujer que sabe cómo “hablarle” al difunto para comunicarle al oído el nombre de quienes llegan a despedirse y hacerle saber qué le trajeron a ofrecer: ya sea unas velas, flores, azúcar, café, maíz o frijol. Después del sepelio, durante siete días, la familia del difunto se reúne con parientes y vecinos para rezar el rosario. Al octavo día se levanta la cruz, recostada en el lugar donde yació el difunto y se lleva al panteón. En todo momento, el especialista es el responsable de limpiar a los miembros de la familia con siete hojas de amizquitl con el propósito de despojar a cada uno de la energía que han absorbido por estar en contacto con el muerto, cuyo espíritu, con la levantada de la cruz, debe alejarse poco a poco de la casa para no perturbar a los que allí viven.

Las plantas medicinales que hemos descrito son empleadas en rituales de expurgación y purificación del cuerpo de fuerzas nocivas, así como de reintegración del espíritu. Todas tienen la particularidad de despojar al cuerpo de energías que le son ajenas, o de alejarlas, pero también ayudan a la persona a recobrar ichicabaliz “su fuerza vital” y recuperar así su plenitud al reintegrar itonal. Estas cualidades que las caracterizan son compartidas por un conjunto de 12 plantas nombradas tepexivime “hierbas del cerro”, las cuales se distinguen de las demás por su peculiar capacidad de devolverle la vida a un enfermo con poca esperanza de vida.

Las tepexivime “las doce hierbas del cerro”

Manantiales, cascadas, barrancas, “sótanos” y cavernas en los cerros esconden “lugares encantados”, “lugares sagrados”, “pesados” y “de respeto”, porque allí moran espíritus y entidades que son sus “Dueños”. “Un lugar de lo más profundo debajo de la tierra” es morada de Tlalohcan Teta y Tlalohcan Tena, el Señor y la Señora del Tlalohcan, sitio ubicado en el interior de los cerros, ya que a pesar de su elevación se considera que entrar a sus profundidades siempre implica un descenso.11 Los señores del Tlalohcan —que también se nombran Tepechane, el Dueño del Cerro, y Achane, la Dueña del Agua— habitan montañas y cerros que destacan por su belleza: Covatepetl, “Cerro de la Serpiente”; Tzitzintepetl, “Cerro del Demonio”; Afaztepetl, “Cerro donde crecen muchas hierbas”, y Cuixtepetl, “Cerro del Águila Real”, entre los más importantes.

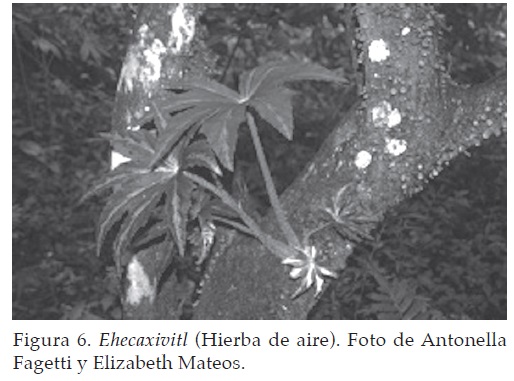

En estos lugares, escondidos y de difícil acceso, crecen las tepexivime, nombradas así porque le pertenecen al “Dueño del Cerro”; se conocen también como ehecaxivime “plantas del aire”, lo cual quiere decir que son “sagradas”, que comparten con su dueño su propia esencia. Esta peculiar condición hace que sean peligrosas para quienes las desconocen, y no cualquier individuo pueda cortarlas. De hecho, lo que caracteriza a las tepexivime es su doble poder: enferman y curan.

La importancia que tuvieron las “hierbas del cerro” hace varias décadas se debe principalmente, como hemos dicho, a su potencial para sanar a personas al borde de la muerte. No obstante, a diferencia de las plantas medicinales que hemos mencionado con anterioridad, de las tepexivime no se habla abiertamente y el conocimiento de cuáles son y cómo se usan es para la mayoría de la gente un misterio. De hecho, el secreto que las envuelve también se debe a que crecen lejos de la mirada de las personas, que difícilmente las conocen y las distinguen entre tantas otras. El perjuicio que suelen causar también se atribuye a que mucha gente ya “les ha perdido el respeto” y “ya no cree” en su poder.

Por desconocerlas, las arrancan al limpiar un manatial o el cafetal; otras, que atraen por su belleza, las cortan y las llevan a casa. A quien las corta indebidamente “lo agarra la misma fuerza del cerro”. Las tepexivime atacan al espíritu del transgresor, quien desde ese momento experimentará hormigueo, dolor de todo el cuerpo o de la mitad del cuerpo, a veces “calentura”; otras veces sentirá que “se quema por dentro”, o por la noche tendrá sueños terroríficos que gradualmente trastornarán su mente: “un paciente va a ver que lo llevan al cerro, que grita, lo arrastran, ya lo están echando a un sótano”, como explica don Mario, a quien le ha tocado atender a varios pacientes.

Uno de ellos fue un hombre que llegó a buscarlo a su casa aquejado por un dolor de cabeza muy agudo: “—No sé qué tengo, tengo fiebre y la cabeza no la aguanto: ¡límpiame!”, le dijo. El especialista ritual, después de haber observado el huevo en un vaso con agua, afirmó: “—No sé a dónde fuiste a dar la vuelta ayer. Aquí se ve que algo arrancaste en el cerro”. El hombre le contó a don Mario que había limpiado el lugar donde se encontraba la manguera que lleva el agua del manantial hasta su casa. Allí había trozado un maguey de rayas verdes y azules. Al día siguiente había regresado al sitio y junto a la manguera había aparecido “un zopilote, ¡pero grande como un guajolote!”, que se le venía encima y lo quería atrapar. Fueron suficientes dos limpias para que el enfermo se recuperara, y también fue necesario que un familiar fuera a dejar en el manantial un huevo como pago al “Dueño de las plantas” para resarcirlo del daño causado, para que a cambio soltara itonal que estaba “quedado” en el lugar.

La flor de un maguey atrajo la atención de un curandero; era blanca y muy aromática; no la había visto antes. Le gustó y la llevó con el maguey a su casa. En unas cuantas horas la diarrea y el vómito “se lo estaban llevando”. Un familiar tuvo que devolverle al cerro lo suyo y pagar la afrenta con dos huevos. Desde ese día el incauto aprendió que “hay un poder del cerro”.

A veces las mismas hierbas “llaman” a los ixtlamatque para que las conozcan, para que se den cuenta de que “son pahtli” “medicina”, como le sucedió a doña Leónides, de Tlaquechpa, cuando era pequeña. En una ocasión acompañaba a su papá, quien era ixtlamatqui, al monte para cortar tepexilotl, los brotes comestibles de una palmera (Chamaedorea tepejilote); ella arrancó una hierba que “estaba pegada en la piedra” y se enfermó en la noche; su padre la limpió y vio en el huevo que su espíritu se había quedado en la planta. Después, él tuvo un sueño en el que curaba a un hombre con esa hierba y otras que crecían en la misma piedra; en ese mismo sueño “le dijo Tepechane que eran esas sus hierbas tepexivime”. Al día siguiente mandó cortar la hierba para curar a su hija.

Como decíamos, las tepexivime no sólo enferman, también curan, y son muy poderosas. Tienen la peculiaridad de aliviar a las personas cuando los tratamientos a base de limpias y el entierro de la ofrenda no han dado resultado; esto puede ocurrir cuando el tonal del paciente está extraviado y el ixtlamatqui no puede encontrarlo y regresarlo al cuerpo del enfermo, o porque el “Dueño” o el nahualli que lo tiene cautivo es muy fuerte y no lo quiere soltar.

Las “hierbas del cerro” constituyen el último recurso para un moribundo. La afectación de itonal, su entidad anímica, es la que determina la gravedad del caso. Cuando el enfermo ha perdido ichicabaliz “su fuerza” y tiene un daño espiritual porque itonal está extraviado, rehén del “Dueño del Cerro” o víctima de un nahualli, el especialista del mal, la persona “sueña feo”. Sueña que “lo arrastran, que lo llevan, que lo están echando a un sótano”, que “lo tienen acorralado”, que es atacado por cuixime, águilas de gran tamaño, o que “se meten tzinacame (“murciélagos”) a su casa y lo muerden”. Cuando la persona no es atendida a tiempo, su estado de salud se agrava y comienza a padecer alucinaciones en estado de vigilia: ve arañas, víboras y diferentes animales venenosos o “ve sombras que pasan por la puerta” y “escucha ruidos que no existen”; paulatinamente se debilita aquejado por la fiebre, el vómito y la diarrea; experimenta “sensaciones raras en el cuerpo” o “le salen granos”; es entonces cuando el ixtlamatqui dispone que alguien que conoce las tepexivime vaya por ellas.

El conocimiento de las “hierbas del cerro” es muy antiguo, “de los abuelos”, y se está perdiendo debido a que ya quedan pocas personas en las localidades del municipio que las conozcan y sepan dónde encontrarlas. Quienes las recolectan no son necesariamente especialistas rituales; por lo general son hombres de “corazón fuerte” (yolchicavac) que se consideran poseedores de la fuerza anímica que les permite cortarlas sin verse afectados por la energía que éstas encierran, porque se afirma que es sumamente “delicado” tan sólo tocarlas. De hecho, se cuenta que un curandero se atrevió a ir por ellas al monte y “se encontró con los espíritus de las hierbas y lo tronaron: ¡omotlalcavi! (“no aguantó su sombra”); porque las sombras de las hierbas son más fuertes y se lo llevaron”. Por lo tanto, el que las conoce debe ir acompañado por una persona más, porque si va solo podría extraviarse y ya no encontrar el camino de regreso: “la sombra del mismo Cerro te hace perder”, porque a él no le gusta que “toquen sus cosas” sin permiso. Para protegerse, quienes las conocen deben untarse tabaco en los pulsos y llevarlo consigo para soplarlo y repeler así a los “gobernantes del cerro”; las tepexivime, en palabras de don Claudio: “son como una legión de espíritus”, que don Mario considera un “grupo poderoso”, como si se tratara de un “ayuntamiento”. En una analogía, el “Dueño del Cerro” sería entonces el presidente y las plantas sus regidores, personas encargadas de auxiliar al ixtlamatqui en los momentos en que la vida de alguno de sus pacientes está en peligro.

Los especialistas saben en qué cerros deben buscarlas; han aprendido las palabras que se deben pronunciar para pedir permiso y cortar cada una de las plantas que conformarán el conjunto de 12, cuidando que éstas apunten hacia el sitio donde se encuentra el enfermo, siguiendo al pie de la letra las indicaciones recibidas del propio ixtlamatqui. Esta búsqueda no es rápida, como afirma don Demetrio, de Tepetla: “hay que ir preparado porque no sabes cuántos días te vas a tardar, a veces cuesta para encontrar las que son, las que van a servir”; por ello, deben prevenirse con comida en caso de que la expedición se prolongue. Durante la recolección puede ocurrir que una de las tepexivime se marchite una vez cortada, lo cual es interpretado como una señal de que el enfermo no se recuperará.

Por lo general se hace referencia a 12 plantas; sin embargo, por la información recabada con algunos curanderos en diversas localidades del municipio y con un hombre que las conoce y que hace unos años todavía las colectaba cuando alguien se lo encargaba, hemos constatado que las especies catalogadas como tepexivime podrían alcanzar más de tres docenas. Por otra parte, es importante mencionar que el número 12 está relacionado con los 12 pulsos (matlactli ivan ome totlalnamiquiliz) donde se concentra la fuerza vital, que las plantas del cerro —en virtud de sus propiedades— ayudan a devolver al enfermo.

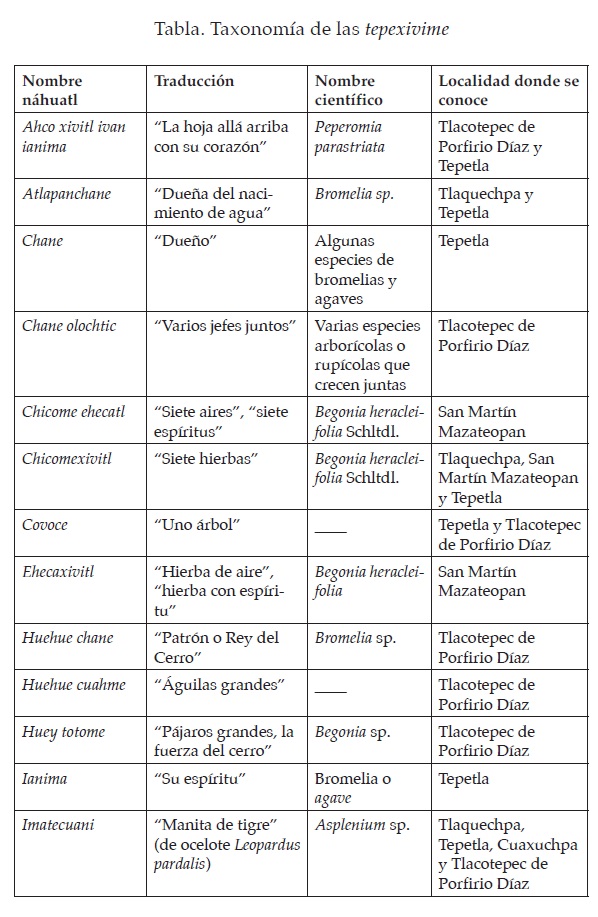

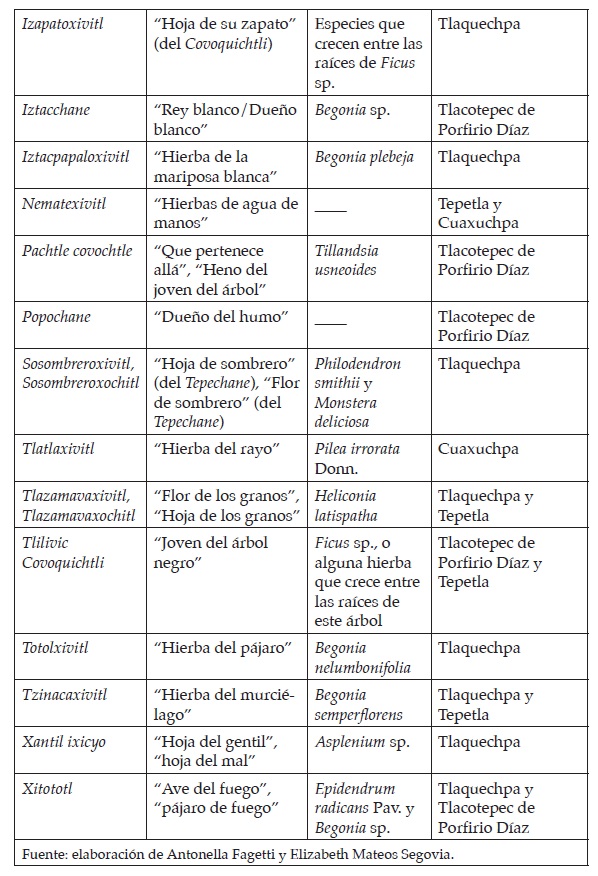

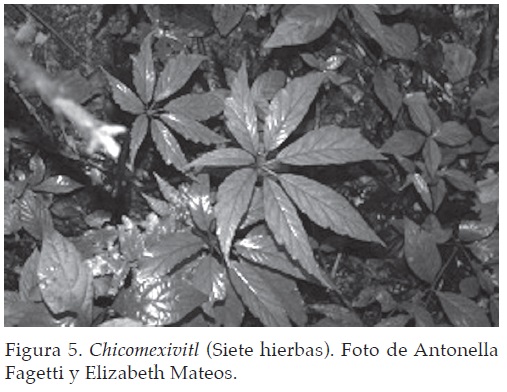

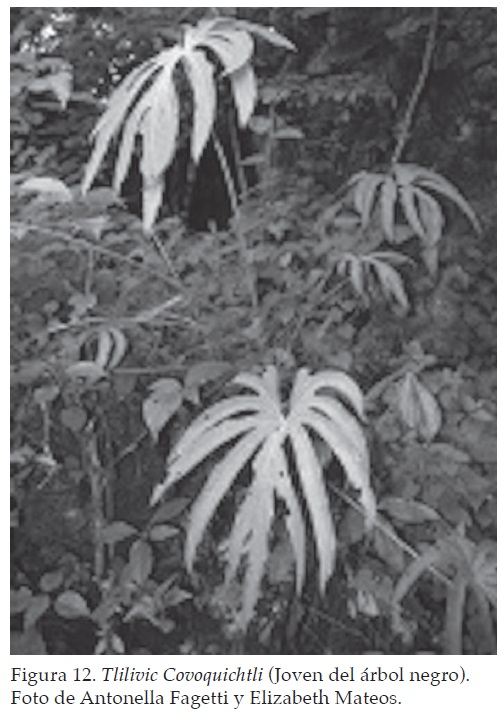

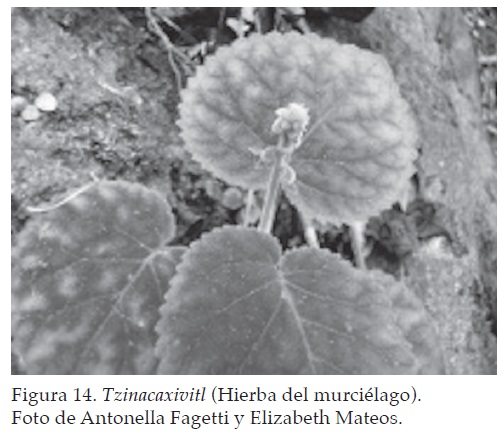

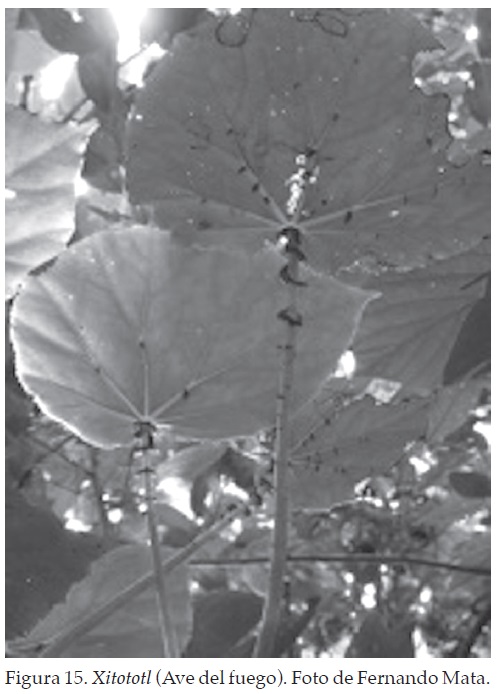

En la tabla “Taxonomía de las tepexivime” presentamos a las plantas identificadas y la traducción que nos proporcionaron los ixtlamatque y diversas personas de Tlacotepec de Porfirio Díaz,12 Tlaquechpa, Cuaxuchpa, Mazateopan y Tepetla. El significado del nombre náhuatl hace referencia a los animales, fenómenos meteorológicos, partes del cuerpo y cosas que le pertenecen al “Dueño del Cerro”. Asimismo, se refiere a alguna de sus advocaciones, como la de su contraparte femenina Atlapanchane o Achane, “la Dueña del Agua”, o el Covoquichtli, “Joven del Árbol”, entre otros. Los nombres también aluden al hábitat de las hierbas o a sus características morfológicas más sobresalientes, y al uso que se les da. Sin olvidar que en cada planta yace un profundo simbolismo que se debe analizar en conjunto con las demás tepexivime, además de la mitología, la concepción del cuerpo humano y la enfermedad; entre otros aspectos de la visión del mundo nahua13 que nos llevan a comprender en particular el nombre de cada tepexivitl. Lo anterior, debido a su extensión, es materia para el desarrollo de otro trabajo.

Timoxivaltia “el baño purificador”

Cuando anochece y las hierbas han sido recolectadas, el enfermo se prepara para recibir el baño, como narra don Claudio, de San Martín Mazateopan:

Era muy famoso el timoxivaltia porque se curaban muchos. Cuando ya de plano no se cura el enfermo: ya le pusieron su tabaco; ya lo limpiaron; ya le fueron a enterrar huevos (oquitlatoquito); ya le fueron a levantar sus espíritus a lugares donde se espantó en su trabajo, en el camino donde les indica el curandero, ya no encuentran la forma, entonces, el último recurso es el timoxivaltia, el baño de purificación con esas hierbas.

Algunos ixtlamatque mallugan con las manos las 12 plantas, en ocasiones cortadas en pequeños trozos, a propósito, por el propio colector para que nadie las reconozca, y diluyen la mezcla en un poco de agua. El mismo don Claudio explica cómo se prepara:

Esa hierba se tiene que moler a mano, mientras le va hablando el curandero cuál es la acción que debe hacer esa hoja, lo va batiendo, para que lo bañe al paciente, le unta toda esa hierba con agua, pero poquita. Ya le acaba de llamar los espíritus y tienen los demás que dormir alrededor para que lo estén cuidando, si no tlaomehecaviz, en vez de que se cure agarra otro mal aire.

Los familiares bañan al enfermo con el agua que contiene la esencia de las hojas y le colocan un poco de la mezcla en los 12 pulsos; al terminar lo arropan, lo acuestan y lo velan durante la noche para que nada le pase. Es un momento crucial porque de ese cuidado depende su vida, y con el propósito de protegerlo encienden un cuerno de toro, porque el hedor que desprende al quemarse ahuyenta a los malos espíritus.

A las personas que acompañan al paciente, según don Demetrio, también “se les untan de esas hojas, pero sólo poquitito en los sentidos (las sienes), en la mollera y en el pecho, en la panza, en los pulsos pa’ que no pueda traspasar el espíritu malo si viene”. De esa manera todos están protegidos y forman una barrera alrededor del enfermo: “un corral de fuego”; dentro de ese “corral” también están los espíritus de las tepexivime, las que rescatarán y regresarán itonal al cuerpo del paciente: “puede que esté un tecuani ‘tigrillo de monte’, unos totome ‘aves’, o los que lo van a sacar del sótano: los tzinacame ‘murciélagos’, ellos lo van a cuidar nochi yuvali ‘toda la noche’”.

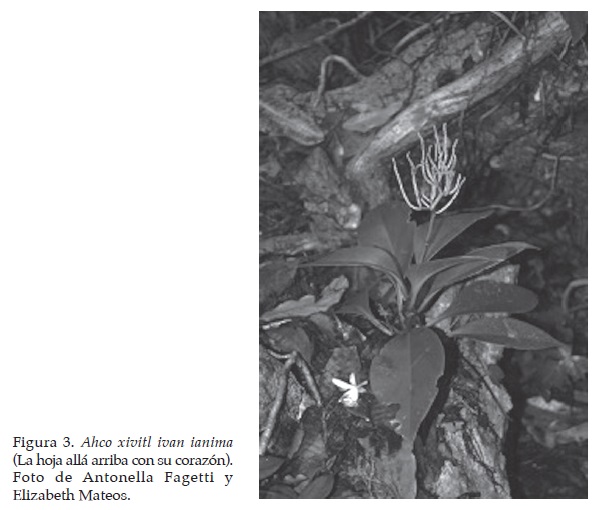

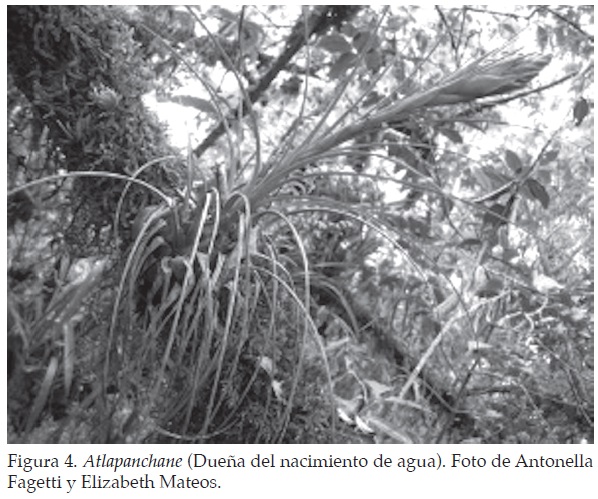

Las 12 plantas del cerro pertenecen al “otro mundo” y cada una posee una entidad que la habita. A ellas se les dirige una plegaria exhortándolas a que busquen el tonal del paciente “arriba y abajo”, es decir, en el cielo y en la tierra. Cada una se encarga de recorrer ya sea el espacio de arriba, como la ahco xivitl ivan ianima “la hoja allá

arriba con su corazón”, la iztacpapaloxivitl “hierba de la mariposa blanca” y la totolxivitl “hierba del pájaro”; el espacio de abajo, como la imatecuani “manita de tigre”; o buscar en el fuego, como la xitototl “ave del fuego” y la popochane “dueño del humo”, o en el agua, como la atlapanchane “dueña del manantial”. Una vez hallado el espíritu, las tepexivime deben levantarlo y traerlo de donde lo resguardan los ehecame, los aires malos que lo tienen atrapado. Según don Mario, el especialista ritual “con la oración le acompleta el poder a las hojas”, es decir, que con su aliento les transfiere su fuerza vital y potencia, así, su efecto terapéutico.

Mientras el enfermo descansa, “las plantas van a trabajar”. De regreso a su casa, el ixtlamatqui se acuesta y se duerme. Don Mario explica que esa misma noche, durante el sueño, el especialista ritual se va a “conectar” con “los espíritus buenos de las hojas” y de ellos recibe el “apoyo” que necesita: son ellos quienes lo guían en la oscuridad.

El tonal del ixtlamatqui, acompañado y dirigido por los espíritus de las 12 plantas del cerro, recorre el otro mundo donde emprende una batalla campal contra los ehecame con la finalidad de arrebatarles el espíritu que tienen prisionero. Lo auxilian algunos familiares del enfermo, cuyos espíritus sujetan el tonal del paciente para impedir que “los malos” se lo lleven. Si bien éste también sueña y se percata de lo que ocurre, su espíritu es demasiado débil para luchar. Don Claudio describe claramente lo que ocurre durante la noche:

Dicen que el curandero, cuando va a rescatarlo donde lo están embrujando, donde lo tienen, donde lo dejaron el espíritu del enfermo, entonces los malos espíritus ven que ahí viene una legión de soldados. Unas hojas se convierten en lumbre, viene una quemazón y corren los malos. Entonces el curandero bueno va y lo rescata al espíritu del enfermo.

Según lo dicho por don Claudio, las “doce hierbas del cerro” se caracterizan por su calidad ígnea, y como huestes implacables se enfrentan y vencen a los malos espíritus. Si al despertar el enfermo tiene hambre y pide de comer, es señal de que vivirá. Pero no siempre se gana la batalla. Según don Mario, puede ocurrir que el ixtlamatqui sueñe que el enfermo no tiene remedio porque ve cómo los espíritus malos “lo están agarrando y no lo van a dejar salir de donde está metido: ¡las hojas no van a servir!”.

Queremos evidenciar un rasgo peculiar de las 12 tepexivime: el poder abrasador del fuego que comparten con el picietl (tabaco con cal) y con una hierba conocida como tlatlaxivitl “hierba del rayo”; sin embargo, esta última no solamente se distingue por detentar el poder del fuego, sino que también posee los atributos de los otros elementos de la naturaleza: tierra, aire y agua, por lo cual auxilia a los especialistas rituales llamados xicovatonaltin “los del tonal de serpiente de fuego” en la recuperación del espíritu de cualquier lugar en donde éste se encuentre.

El rayo y el fuego son fenómenos que conceden la facultad de volar a los xicovatonaltin; de esta manera se pueden transformar en xicovame “serpientes de fuego” para ir hacia los manantiales de las cuevas y los cerros donde se encuentran las hierbas medicinales con las que curan. Los nahuas tlaqueños consideran que el rayo es portador de un “fuego frío”, relacionado con el agua, porque anuncia la lluvia y se manifiesta constantemente cuando hay tormentas, además de diversos elementos míticos que denotan el vínculo entre el agua y el fuego.

La tlatlaxivitl es una hierba que crece en lugares de mucha humedad, en las cascadas y entre las rocas de manantiales, y se emplea para curar a quien se ha asustado en el agua, que ha sido “tocado” por un rayo, que se ha espantado al pasar junto a un árbol donde hay una mazacovatl “serpiente venado” (Boa constrictor mexicana) o ha sido mordido por algún ofidio venenoso; a quien ha entrado a una cueva sin permiso; a quien regresa después de haberse perdido en el monte y no recuerda lo que sucedió; a quien se ha enfermado por “molestar al río” o por haber visto a una xicovatl volando en la noche. Su efectividad depende, como en el caso de todas las “hierbas del cerro”, del contexto ritual en el que se utiliza. Citlalli, especialista ritual de Cuaxuchpa, quien se asume como xicovatonalli, la noche anterior a realizar una curación de susto macera la tlatlaxivitl en una jícara con agua colectada en la cascada donde la cortó; masca unas hojas y devuelve la pulpa al agua, se coloca picietl en las coyunturas de los brazos y en las sienes y se va a dormir. En el sueño vuela hacia el lugar donde le ocurrió el percance al paciente para buscar su espíritu. Al día siguiente, en presencia del enfermo, vuelve a mascar la tlatlaxivitl mientras, hincada frente a su altar, repite mentalmente siete veces una plegaria. Al terminar escupe en la cabeza del paciente aquella maceración, después da unos sorbos al agua para asperjarle en los brazos, el pecho, la cara, el ombligo, la espalda y las rodillas, puntos del cuerpo donde se encuentran los tlalnamiquiliz, los 12 pulsos. Después limpia al enfermo con un ramillete de xometl y tlatlaxivitl y observa en las hojas su estado de salud para luego proceder a la limpia con el huevo, nombrando y llamando al espíritu de la persona para que regrese al cuerpo.14

Conclusiones

Hace varios años, en el contexto del estudio del conocimiento y la práctica del chamanismo en el municipio de San Sebastián Tlacotepec, que continúa hasta la fecha, hicimos largos recorridos por la selva donde a menudo nos encontrábamos con unas plantas que nuestro guía señalaba como parte del conjunto de las matlactli ivan ome tepexivime “las doce hierbas del cerro”. Nuestra curiosidad fue creciendo y decidimos organizar varias excursiones a una cueva y a los cerros Covatepetl y Afaztepetl para conocerlas y hacer el registro fotográfico y audiovisual, lo que nos ha permitido identificar algunas de ellas.

Lo que más nos llamó la atención fue que algunas personas mencionaron que el timoxivaltia, el baño ritual con las hierbas del cerro se acostumbraba como último recurso para aquellos enfermos cuyo tonal estaba perdido a causa de un “espanto” o víctima del ataque perpetrado por un nahualli. La ausencia prolongada del espíritu lleva inexorablemente a la muerte, dicen los nahuas. Si el ixtlamatqui ha intentado liberar al tonal de la prisión donde un brujo lo tiene encerrado, lo ha buscado en el otro mundo, al cual accede a través de los sueños, o se ha valido de algunas plantas para regresarlo al lugar donde le corresponde estar, pero todo ese esfuerzo ha sido vano, entonces, la última esperanza para devolverle la vida son las tepexivime. Ellas auxiliarán al ixtlamatqui gracias a sus cualidades intrínsecas, puesto que tienen el poder de desplazarse por el aire, buscar al tonal arriba y abajo, en el cielo y sobre la tierra, así como en las profundidades de las cuevas. Cuando los malos espíritus lo tienen prisionero, las hierbas se enfrentan a ellos gracias a su poder abrasador, como un ejército de soldados al servicio del especialista ritual.

Algunas personas, entre ellos unos ixtlamatque, nos reportaron que el conocimiento de las tepexivime, como tantos otros en los pueblos de la Sierra Negra, está siendo olvidado. Es un problema que atañe en general a los saberes que se han transmitido de manera oral en las familias. Su colecta depende de personas dotadas de un espíritu fuerte, que conocen las oraciones para pedir permiso al “Dueño del Cerro” para cortarlas, además saben identificarlas y tienen el valor de enfrentar todo tipo de obstáculos para encontrarlas.

El elemento central sobre el cual queremos detenernos es la capacidad de los pueblos indígenas de “descubrir” las propiedades curativas de las especies vegetales que crecen en su hábitat y en cómo los nahuas que habitan la región sureste de la Sierra Negra detectaron, con base en la observación y la experimentación, que las “doce hierbas del cerro” poseen ciertas cualidades que ayudan a un enfermo a recuperar la salud. No nos cabe la menor duda de que los componentes activos de las plantas, magulladas y disueltas en agua, los absorben de manera tópica los matlactli ivan ome totlalnamiquilliz “los doce pulsos” y entran directamente a través de la piel a las terminaciones nerviosas. Sobresale en los relatos de los especialistas rituales y de quienes conocen sus características peculiares, que éstas inducen las ensoñaciones que permiten localizar al tonal extraviado. Los nahuas del municipio estudiado confieren gran relevancia a los sueños, puesto que por medio de ellos por ejemplo, el soñante puede “ver” y darse cuenta de las andanzas de su alter ego. Asimismo, durante sus ensoñaciones el mismo ixtlamatqui guía su espíritu para que desempeñe su labor de búsqueda y rescate a quienes están perdidos. Desde el punto de vista de los nahuas, si el curandero logra recuperar el tonal extraviado y traerlo de regreso, el enfermo sanará. Al despertar habrá recuperado su fuerza (ichicabaliz) porque ya tiene lo que le hacía falta.

Las hierbas del cerro propician ensoñaciones y experiencias oníricas tanto del especialista ritual como del paciente y sus familiares que, presumiblemente, coadyuvan al proceso de sanación. Una de las características sobresalientes de las tepexivime es su potencial para inducir los sueños en personas que no están facultadas, como el curandero, para soñar.

Inferimos que éstas podrían favorecer la conexión entre el ixtlamatqui, el paciente y sus familiares por vía onírica, y que por lo tanto podrían considerarse plantas onirógenas. La función de inducir los sueños se debe probablemente a la presencia de alcaloides en bajas cantidades, como los hallados en la tlatlaxivitl (Pilea irrorata Donn.15 ), “hierba del rayo”, que contiene cistolitos de carbonato de calcio y cristales de oxalato de calcio en las células epidemiales, los cuales, según la literatura consultada,16 se encuentran también presentes en el género Cannabis; de hecho, la familia de las Cannabáceas está emparentada con la familia de las Urticáceas, a la que pertenece la planta mencionada. No tenemos información acerca de los principios activos de las especies estudiadas debido a la dificultad de obtener algún ejemplar, pues la gente recomienda no cortarlas. Pero aun disponiendo de una de ellas, resulta difícil encontrar quien se encargue de su estudio fitoquímico. No obstante, el hallazgo de alcaloides en la tlatlaxivitl nos permite pensar que, quizás, otras tepexivime contengan este tipo de sustancias y que la combinación de las “doce hierbas del cerro” logre una sinergia que potencia el efecto de cada una. Por lo tanto, podríamos colegir que en el baño ritual se conjugan tanto aspectos simbólicos, que posibilitan el proceso de sanación, como las propiedades específicas de las “doce hierbas del cerro”, que facilitan experiencias oníricas regeneradoras.

Por último, queremos destacar que las tepexivime son un ejemplo de cómo el conocimiento botánico en torno a las propiedades de algunas especies vegetales, como parte de una “verdadera ciencia” derivada del pensamiento empírico/racional/lógico, se fusiona con la praxis ritual, expresión del pensamiento simbólico/mitológico/mágico,17 y cómo de ambos se originó el “baño de purificación” del enfermo. El saber vinculado a las “hierbas del cerro” forma parte del patrimonio cultural que los nahuas han preservado a lo largo del tiempo, pero que hoy día está a merced del olvido, como muchos otros conocimientos y saberes de los pueblos indígenas.

Bibliografía

Fagetti, Antonella, Los que saben. Testimonios de vida de médicos tradicionales de la región de Tehuacán, Puebla, México, BUAP, 2003.

____________, “Periplos por el ‘otro mundo’: el chamanismo nahua”, en Silvia Limón Olvera y Luis Millones (coords.), Iluminados, hechiceros y sanadores. Prácticas y creencias en Perú y México, México, UNAM, 2014, pp. 121-164.

____________, “El tabaco en el ritual de recuperación del espíritu”, en Beatriz Albores Zárate (ed.), Flor-flora: su uso ritual en Mesoamérica, México, Fondo Editorial Estado de México, 2015, pp. 606.

Galeote, Manuel “Nombres indígenas de plantas americanas en los tratados científicos de fray Agustín Farfán”, Boletín de Filología, vol. 36, México, 1997, pp. 119-161.

Gobierno de Puebla, Programa regional de desarrollo 2011-2017. Región Tehuacán y Sierra Negra, Puebla, México, 2011.

Hersch-Martínez, Paul y Lilián González Chévez, “Investigación participativa en etnobotánica. Algunos procedimientos coadyuvantes en ella”, Dimensión Antropológica, vol. 8, núm. 3, México, 1996.

INEGI, “Informe 2012. Actividades y resultados”, recuperado de:

López Austin, Alfredo y Leonardo López Luján, Monte sagrado-Templo mayor: el cerro y la pirámide en la tradición religiosa mesoamericana, México, UNAM, 2009.

Mateos Segovia, Elizabeth “Las hierbas mágicas del tonal. El uso de herbolaria y animales con fines curativos en Cuaxuchpa, Sierra Negra de Puebla”, tesis de Licenciatura en Etnohistoria, ENAH, México, 2009.

____________, “Entre lo divino y lo mundano. Los remedios sagrados de Teresa”, en Antonella Fagetti (ed.), Iniciaciones, trances, sueños… investigaciones sobre el chamanismo en México, México, Plaza y Valdés / ICSH-BUAP, 2010, pp. 329-347.

____________, “El especialista ritual xicovatl y el territorio mítico del Covatepetl. Municipio de San Sebastián Tlacotepec, Sierra Negra de Puebla”, tesis de Maestría en Historia y Etnohistoria, ENAH, México, 2012.

____________, “Flora mítica entre los nahuas de la Sierra Negra de Puebla, México: el Covoquichtli, ‘joven del árbol’”, en Miroslav Horák (ed.), Etnobotánica y fitoterapia en América, Brno, República Checa, Mendel University in Brno, 2015, pp. 290-305.

Morin, Edgar, El método III. El conocimiento del conocimiento, Madrid, Cátedra, 1994.

Romero López, Laura E., Cosmovisión, cuerpo y enfermedad. El espanto entre los nahuas de Tlacotepec de Díaz, Puebla, México, INAH, 2006.

____________, “Ser humano y hacer el mundo: la terapéutica nahua en la Sierra Negra de Puebla”, tesis de Doctorado en Antropología, FFyL-IIA-UNAM, México, 2011.

____________, Saber ver, saber soñar. El proceso de iniciación y aprendizaje de los curanderos nahuas de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, Puebla, México, Fundación Universidad de las Américas, 2020.

Rzedowski, Jerzy, Vegetación de México, México, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2006.

Salama, Ahmed M., Notas de clase. Manual de farmacognosia. Análisis microscópico y fitoquímico, y usos de plantas medicinales, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2016.

DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA, AÑO 29, VOL. 85, MAYO-AGOSTO, 2022

Citas

* Profesora-investigadora de la Maestría en Antropología Sociocultural, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Correo electrónico: antonellafagetti@yahoo.com.mx

** Estancia posdoctoral Conacyt en la Maestría en Antropología Sociocultural, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Correo electrónico: elizabethmateossegovia@gmail.com

- El artículo es resultado del Proyecto de Investigación Conacyt “Procesos de adivinación/sanación/reparación/propiciación en el contexto del conocimiento y la práctica del chamanismo de los pueblos indígenas” (CB-2008-01-106399 continuación). [↩]

- Antonella Fagetti, Los que saben. Testimonios de vida de médicos tradicionales de la región de Tehuacán, 2003; id., “El tabaco en el ritual de recuperación del espíritu”, en Beatriz Albores Zárate (ed.), Flor-flora: su uso ritual en Mesoamérica, 2015, pp. 606. Laura E. Romero López, Cosmovisión, cuerpo y enfermedad. El espanto entre los nahuas de Tlacotepec de Díaz, Puebla, 2006; id., Saber ver, saber soñar. El proceso de iniciación y aprendizaje de los curanderos nahuas de San Sebastián Tlacotepec, 2020. Elizabeth Mateos Segovia, “Las hierbas mágicas del tonal. El uso de herbolaria y animales con fines curativos en Cuaxuchpa, Sierra Negra de Puebla”, 2009; id., “Entre lo divino y lo mundano. Los remedios sagrados de Teresa”, en Antonella Fagetti (ed.), Iniciaciones, trances, sueños… investigaciones sobre el chamanismo en México, 2010, pp. 329-347. [↩]

- Laura E. Romero López, “Ser humano y hacer el mundo: la terapéutica nahua en la Sierra Negra de Puebla”, tesis de Doctorado en Antropología, 2011; id., Saber ver, saber soñar…, op. cit. [↩]

- Paul Hersch-Martínez y Lilián González Chévez, “Investigación participativa en etnobotánica. Algunos procedimientos coadyuvantes en ella”, Dimensión Antropológica, vol. 8, núm. 3, 1996. [↩]

- INEGI, “Informe 2012. Actividades y resultados”. [↩]

- Gobierno de Puebla, Programa regional de desarrollo 2011-2017. Región Tehuacán y Sierra Negra, 2011, p. 14. [↩]

- Jerzy Rzedowski, Vegetación de México, 2006. [↩]

- Véase Laura Elena Romero López, Cosmovisión, cuerpo y enfermedad. El espanto entre los nahuas de Tlacotepec de Díaz, Puebla, 2006. [↩]

- Véase Antonella Fagetti, “El tabaco en el ritual de recuperación del espíritu”, en Beatriz Albores Zárate (ed.), Flor-flora: su uso ritual en Mesoamérica, 2015. [↩]

- Nombre genérico con el que se designa a varias plantas de la familia Solanaceae. “Entre otras plantas de efectos estupefacientes y de uso ritual de la Nueva España se halla el tlápatl, del género Datura —Vid. Sánchez-Mongue, Plantas, Núm. 1298: Dutura stramonium L., esp. tapa, tapate y esp. Amér.— […] Según Vetancurt (Méjico 1697) la forma tlápatl era sinónimo de toloatzin y nacazcol ‘cardón espinoso con una semilla negra que llaman chamico’. Procede de tlapa (y sus soluciones modernas tapa y tapate) del náhuatl tlápatl o tápatl (a su vez derivado de pahtli ‘brebaje medicinal’), empleado por Francisco Hernández en su Historia natural de la Nueva España” (Manuel Galeote, “Nombres indígenas de plantas americanas en los tratados científicos de fray Agustín Farfán”, Boletín de Filología, vol. 36, 1997, p. 150). [↩]

- Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, Monte sagrado-Templo mayor: el cerro y la pirámide en la tradición religiosa mesoamericana, 2009. [↩]

- Laura E. Romero registró en este pueblo algunas de las diferentes plantas del cerro: Ahkototome “Pájaros de lo alto”, Atlapanchane istac “Blanco dueño/habitante del agua”, Atlapanchane kobokichtli “Joven del árbol dueño / habitante del agua”, Atlapanchane tlatlabik “Rojo dueño / habitante del agua”, Atlapanchane xoxobik “Verde dueño/habitante del agua”, Istac tototl “Pájaro blanco”, Kobose “Tigrillo”, Kobokichtli ololtik “Joven del árbol redondo”, Makuiltotome “Pájaros cinco”, Tekwani ianima “Alma de tekwani”, Tlatlatsinilistli “Trueno”, Tliltototl “Pájaro negro”, Wewetepetsala “Entre el cerro viejo”. Romero López, “Ser humano y hacer el mundo: la terapéutica nahua en la Sierra Negra de Puebla”, 2011, p. 192. [↩]

- Antonella Fagetti, “Periplos por el ‘otro mundo’: el chamanismo nahua”, en Silvia Limón Olvera y Luis Millones, (coords.), Iluminados, hechiceros y sanadores. Prácticas y creencias en Perú y México, 2014; Elizabeth Mateos Segovia, “Flora mítica entre los nahuas de la Sierra Negra de Puebla, México: el Covoquichtli, ‘joven del árbol’”, en Miroslav Horák (ed.), Etnobotánica y fitoterapia en América, 2015. [↩]

- Elizabeth Mateos Segovia, “El especialista ritual xicovatl y el territorio mítico del Covatepetl. Municipio de San Sebastián Tlacotepec, Sierra Negra de Puebla”, 2012. [↩]

- La planta fue identificada por la bióloga Martha Olvera García, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. [↩]

- A.M. Salama, Notas de clase. Manual de farmacognosia. Análisis microscópico y fitoquímico, y usos de plantas medicinales, 2016. [↩]

- Edgar Morin, El método III. El conocimiento del conocimiento, 1994. [↩]