Las concepciones andinas precolombinas percibían la realidad como desdoblamiento (taparay en quechua) engañoso y reiterado de una primera imagen, hasta alcanzar el horizonte.1 La región de Chalco fue reiteradamente conquistada por los chichimecas en el siglo XIII, los mexicas en el siglo XV y los españoles en el siglo XVI. En realidad, cada suceso, junto con sus consecuencias, se presentó de una forma muy distinta. En la iconografía de la cultura prehispánica de la Aguada, del noroeste argentino, el desdoblamiento de figuras parecidas, no idénticas, conforman un tercer símbolo visible.2 Fenómeno cercano se da con el disfrasismo de la lengua náhuatl: dos palabras juntas expresan un tercer significado que no es legible.3 ¿Para Chalco desde sus réplicas históricas trasciende o emerge ese tercer símbolo? ¿Cómo podemos sumergirnos en los “cenotes” o cochas (“laguna” en quechua) y alcanzar la imagen fantasmagórica del mundo antiguo y perdido? El camino sinuoso, construido por Tomás Jalpa Flores y conformado por los capítulos de su libro, peregrina por Chalco desde distintas perspectivas. Arrendajo Azul, según relata la mitología Chinook (etnia del noroeste de Estados Unidos), recorrió pueblo por pueblo para resucitar a su futura esposa.4 Una vez completo el periplo, se encarnaron los huesos del pasado en un cuerpo viviente. Del mismo modo, leída integralmente la obra sentimos haber vivido y transitado el Chalco prehispánico y colonial. Es el momento cuando podemos responder que alcanzamos ese símbolo y vimos la imagen borrosa que pasaremos a relatar. Para ello propongo descalzarse de nuestros zapatos contemporáneos y sentir y recorrer los senderos antiguos de Chalco.

Las concepciones andinas precolombinas percibían la realidad como desdoblamiento (taparay en quechua) engañoso y reiterado de una primera imagen, hasta alcanzar el horizonte.1 La región de Chalco fue reiteradamente conquistada por los chichimecas en el siglo XIII, los mexicas en el siglo XV y los españoles en el siglo XVI. En realidad, cada suceso, junto con sus consecuencias, se presentó de una forma muy distinta. En la iconografía de la cultura prehispánica de la Aguada, del noroeste argentino, el desdoblamiento de figuras parecidas, no idénticas, conforman un tercer símbolo visible.2 Fenómeno cercano se da con el disfrasismo de la lengua náhuatl: dos palabras juntas expresan un tercer significado que no es legible.3 ¿Para Chalco desde sus réplicas históricas trasciende o emerge ese tercer símbolo? ¿Cómo podemos sumergirnos en los “cenotes” o cochas (“laguna” en quechua) y alcanzar la imagen fantasmagórica del mundo antiguo y perdido? El camino sinuoso, construido por Tomás Jalpa Flores y conformado por los capítulos de su libro, peregrina por Chalco desde distintas perspectivas. Arrendajo Azul, según relata la mitología Chinook (etnia del noroeste de Estados Unidos), recorrió pueblo por pueblo para resucitar a su futura esposa.4 Una vez completo el periplo, se encarnaron los huesos del pasado en un cuerpo viviente. Del mismo modo, leída integralmente la obra sentimos haber vivido y transitado el Chalco prehispánico y colonial. Es el momento cuando podemos responder que alcanzamos ese símbolo y vimos la imagen borrosa que pasaremos a relatar. Para ello propongo descalzarse de nuestros zapatos contemporáneos y sentir y recorrer los senderos antiguos de Chalco.

El tránsito por los caminos de esta región durante el periodo precolombino variaba mucho dependiendo del día y del momento. Según el calendario, o bien se atestaban de transeúntes que concurrían al mercado de cierto Altepetl o tlatohcayotl (unidades socio-políticas), o bien quedaban casi despoblados. Era un fenómeno cíclico y regular. Para ir de un extremo a otro de la región se cruzaba por parcelas y caltin (casas) dispersas en el campo que pertenecían a los cuatro altepeme (Tlamanalco, Amecameca, Tenango y Chimalhuacán), las unidades socio-políticas que cogobernaban.5 El entreverado dominio terrestre y las adaptaciones de las parcelas a los accidentes geográficos hacían movible y fluctuante el paisaje. En ocasiones, a raíz del resultado de juegos de fuerzas y alianzas políticas marchaban por los caminos multitud de familias siguiendo las órdenes de sus autoridades étnicas para ocupar un nuevo espacio. Desde el inicio de la época colonial estas disgregadas poblaciones rurales se extinguieron gradualmente. Las duras hierbas empezaron a crecer donde antes habían prolijas parcelas. Los caminos eran mucho menos frecuentados por los indios y éstos se sorprendían por la presencia solitaria de hombres “blancos” vestidos con sotanas que vagaban por los senderos polvorientos. Bajo las instrucciones de las autoridades étnicas, los indios de esas pequeñas concentraciones de casas ayudaron a los frailes a edificar ermitas de adobe que se degradaron en pocas décadas, al igual que ese temprano mundo rural siguiente a la conquista hispánica.

Muchos indios —cuyas familias cayeron ante la epidemia, y cuya fuerza de trabajo era insuficiente para cumplir con las obligaciones tributarias que los gobernantes indígenas no olvidaban recaudar para los españoles— abandonaron su terruño y se refugiaron en poblados más grandes. El pesimismo que iba de la mano de la violencia azotaba aquellos poblados alejados.

No se sabe si las políticas de las congregaciones respondieron a esta realidad o ayudaron a mejorarla. Allí donde el macehual (campesino indígena) dejó tirada sus herramientas de trabajo y fue cubierto por el barbecho, empezó a pisotear el suelo el buey arrastrando el arado y acicateado por el colono blanco que concebía el espacio en retículas con surcos. A veces las comunidades —“reducidas” en los barrios de los “pueblos sujetos” (los tlahtocayome redefinidos) y las cabeceras (los centros de los altepeme) para no perder el control sobre sus lejanas tierras comunales— las arrendaban a indios renteros que eran forasteros que venían a Chalco, el “granero” del valle de central, desde tiempos prehispánicos.6

Sigamos al macehual que se dirigía al embarcadero de Chalco, cargado con parte de su cosecha de chías y ajíes, sobre sus espaldas. Este “pueblo sujeto” era un antiguo tlahtocayotl subordinado al altepetl de Tlalmanalco. Al llegar se encontraba con calles bulliciosas, abarrotadas de mestizos, indios lugareños y forasteros, blancos y algunos negros. La mayoría comerciaba y trocaba productos de diverso origen y naturaleza. Durante su entrecortado caminar, interrumpido una y otra vez por los pasos azarosos de desconocidos que se le cruzaban delante, escuchaba a enardecidos vendedores y compradores. Cada varios metros presenciaba exasperantes discusiones por lo injusto de alguna transacción. Donde surgían problemas en segundos se asomaba algún comisario o cabo de ronda. Los nuevos mercados, de origen reciente, no estaban bajo el control de las noblezas indígenas.

Se ofrecían productos lejanos, el trigo tlaxcalteca, azúcar, piloncillo y aguardiente provenientes de las tierras calientes. Acercándose al embarcadero se veía cómo los indios descargaban de las mulas leñas y tablones, traídos desde los bosques antiguos del somonte, al pie de las sierras nevadas, recurso natural que el orden colonial lo sobreexplotaba y lo reducía gradualmente. Las estibaban a las barcas amarradas, que habían arribado temprano ese día desde México con lanas de color, carne de toro y otros productos. Continuando el rumbo, escuchaba los anuncios en voz alta de las mujeres, desde sus puestos, que buscaban deshacerse de sus productos perecederos, frutas y pescados. Otras exclamaban la venta del pulque que atraía a sedientos hombres. Estos productos sólo los comerciaban las mujeres según ordenaba la legislación colonial.

El sol ardiente del mediodía lo detuvo debajo de un frondoso cedro, en donde prestó oídos a dos indios bien vestidos al estilo hispánico; conversaban sobre el reclamo de secesión de la cabecera. Se jactaban con la idea de ser ellos los recaudadores de los tributos regionales. Maldecían la prepotencia de los linajes gobernantes. Recordaban el triunfo histórico con la obtención del Cabildo y la Parroquia propia, y cómo la relación con la cabecera desde ese entonces se había puesto más tensa. Descansado, los dejó, cruzó la plaza y se acercó a la iglesia del convento. No podía mirar lo que sucedía dentro por la multitud agolpada en la entrada. En eso salió la procesión de la “Limpia concepción de nuestra señora”.

Nuestro macehual se perdía a la vista entre la muchedumbre. Los nobles indígenas, caciques étnicos y principales de dudoso origen, todos del pueblo de Chalco, se disputaban por sostener durante la procesión la pesada imagen tallada. Quienes más cerca estaban eran en general los miembros principales de la cofradía dedicada a la virgen inmaculada. Era una gran algarabía, sonaban músicas estridentes, corrían lágrimas, había mucha alegría. Se sumaban curiosos transeúntes que opinaban entre ellos y comparaban con las grandes celebraciones dedicadas a la misma virgen en otros pueblos de la región. Desde lo lejos los funcionarios reales supervisaban y miraban despectivamente cómo la multitud se apropiaba de lo que sentían como propio. La procesión se aletargaba, recorría los barrios, pertenecientes cada uno a su respectivo grupo étnico y algunos de orígenes híbridos, en donde las autoridades étnicas, caciques, principales y mandones presentaban sus ofrendas. Los frailes sin mostrar fatiga, acompañaban sonrientes con monótonas plegarias a la virgen; a veces, levantaban la mirada al cielo del atardecer, que alumbraba desde el lago, pidiendo por la salvación de “estos salvajes” indios.

Este barroco mundo, abigarrado y entreverado culturalmente, se expresó en el arte a partir del siglo XVII según el autor. Más que un estilo estético, era el rostro de la sociedad. Lo indígena no desapareció abruptamente, sino que se perdía a la vista, estaba cubierto por la selva cultural, llena de sombras y oscuridades. Aquello que había sido visible, quedaba oculto detrás de las volubles transformaciones. Mediante una “artificial” poda de esa maraña descubrimos ahogado y sofocado al cuerpo social indígena.

El altepetl, principal elemento de la organización social de lo precolombino, presentaba múltiples y complejas caras. Su desarticulación no ocurrió como la caída total del edificio, sino más bien las olas de los procesos sociales fueron golpeando y agrietando las fachadas y el revestimiento, que se iban cayendo por pedazos gracias a las embestidas del tiempo. Por eso la destrucción no era total, sino muy dispareja, desarmoniosa, quizás había ciertas paredes que se conservaban bien y otras donde sólo quedaban la columna o la viga pelada con sus hierros herrumbrados.

Si contraponemos las dos etapas separadas por la conquista hispánica, el periodo precolombino parece un mundo cuya esencia era el movimiento, muy dinámico, como cuando se desarma un hormiguero y todas las hormigas se mueven como el mar. Esto se explica por un lado por las continuas guerras y conquistas, pero sobre todo por la forma que tenía la organización social de relacionarse con el espacio. En cambio el mundo hispánico, a través de sus políticas de congregaciones y reducciones, buscaba congelar ese difícil y serpenteante mundo prehispánico. El orden español buscaba atar cabos.

Sin embargo desde el punto de vista comercial ocurría todo lo opuesto. El mercado en el mundo prehispánico estaba fuertemente ritualizado, el tianguis era privilegio político de ciertos grupos y ciudades, se trataba de regularlo lo máximo posible. En cambio, en el periodo hispánico el mercado se presentaba caótico, dinámico, móvil, se organizaba de acuerdo con posiciones o ubicaciones estratégicas, como embarcaderos, cruces de caminos; eran espacios que nadie regulaba, se acomodaban flexiblemente a las circunstancias. Por lo demás, resulta muy interesante aquello que analiza el autor: el intento de las elites indígenas por conservar políticamente los altepeme, expresados en las cuatro cabeceras, chocaba con la dinámica del mercado hispánico que les socavaba su poder y alentaba a otras poblaciones ubicadas en las rutas comerciales. Fue durante el siglo XVII, sobre todo, cuando se dio la desarticulación paulatina del dominio de las cabeceras sobre los “pueblos sujetos” (la continuación de la relación altepetl-tlahtocayotl). En este proceso se conjugaban varios factores, pero el gran cambio en Chalco durante las dos centurias estudiadas se dio en la transformación radical de las áreas rurales, la vertiginosa merma poblacional, la concentración poblacional en los nuevos pueblos, la expansión de los colonos españoles sobre el 60% del territorio, además de la transformación íntegra del paisaje en sus formas, en la flora y la fauna.

En tono controversial, sorprende la ausencia de la imagen del santo patrón como factor identitario para la comunidad indígena. El autor no reprodujo las interpretaciones consolidadas sobre otras regiones mesoamericanas para el mismo periodo, en donde el dios tutelar de la comunidad fue “reencarnado” y continuó en la figura de algún santo occidental. Considera este fenómeno en Chalco recién para el siglo XVIII, cuando la desarticulación definitiva del altepetl llevó a la necesidad de este nuevo tipo de construcción identitaria. Durante los siglos XVI y XVII, se lograba la cohesión social con los otros sectores sociales mediante las masivas y abiertas fiestas de las cofradías de indios. Es una cuestión sumamente interesante que el autor promete continuarla en próximos trabajos.

Tomás Jalpa Flores nació y se crió en esta región, pero en un tiempo y espacio totalmente distinto. Recorrió, al igual que sus antiguos habitantes, toda la región, en especial aquellos lugares donde hallaba ecos del pasado. Esta obra nació a partir de su tesis de doctorado.

El lenguaje es ameno porque la dedica no sólo a los especialistas sino también a sus vecinos, legos en el oficio historiográfico. Sin duda, demuestra mucho amor a la tierra en la que vive.

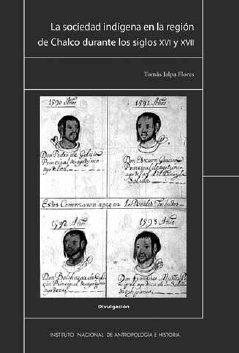

Para cerrar este ciclo, regresemos al principio. El autor permite descubrir al lector la imagen social de Chalco para los siglos XVI y XVII, símbolo o “tercer significado” que emerge desde las “réplicas” o “desdoblamientos” históricos. Devela el rostro barroco de esta sociedad

estamentaria caracterizada por la amalgama necesaria y la coexistencia pragmática de sus habitantes pertenecientes a opuestas y muy distintas culturas.

Sobre el autor

José Ignacio Wasinger Espro

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Citas

- William Conklin, “Geometría mítica de la Sierra Sur Andina”, en Revista Chungará, núm. 18, Arica, Universidad de Tarapacá, 1987. [↩]

- Alberto Rex González, Cultura de la Aguada, Buenos Aires, Filmediciones Valero, 1998. [↩]

- Alfredo López Austin, “Difrasismos, cosmovisión e iconografía”, en Revista Española de Antropología Americana, vol. extraordinario, 2003, pp. 143-160. [↩]

- Spence Lewis, Indios de Norteamérica, mitología, Madrid, Edimat Libros, s/f. [↩]

- Altepeme, plural de Altepetl. [↩]

- Tlahtocayome plural de Tlahtocayotl. [↩]