La presente contribución tiene dos objetivos: (i) esbozar y someter a discusión algunas perspectivas metodológicas considerando el campo de la gramática misionera, y (ii) ponerlas en práctica en el caso concreto de un área estructural, que llamo, procurando atenerme al uso de la época, el ‘accidente persona’. Esa denominación refleja en sí misma determinada perspectiva, que parte de contenidos categoriales para investigar las estructuras formales que los reflejan. Dicha perspectiva no coincide necesariamente con la adoptada por los autores en su labor gramático-gráfica.1 Es decir, en historiografía lingüística aplico un criterio que establece determinado horizonte de expectativas en el que ubico los textos. Si bien tal proceder puede parecer arriesgado, hace explícito lo que, a mi modo de ver, es de todas formas inevitable. El criterio del ‘accidente persona’, aun cuando está inspirado en conceptos gramaticales de la época estudiada, es aplicado, en última instancia, teniendo en cuenta la tipología lingüística contemporánea.

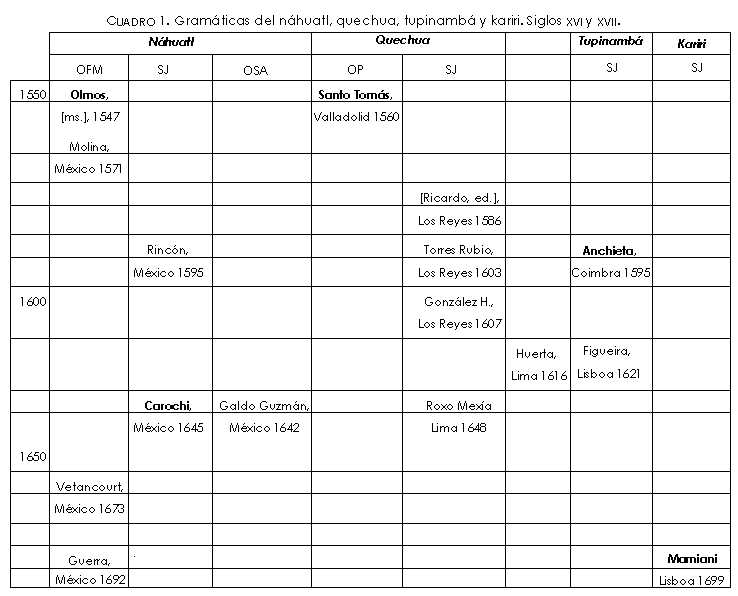

La última parte del presente texto es un análisis de las gramáticas de Andrés de Olmos y de Horacio Carochi,2 tomando en cuenta que ambas parten de la tradición descriptiva del náhuatl, y comparten reflexiones metodológicas. Otros aspectos referidos a ‘pronombre y accidente persona’ se analizan en el tercer apartado y toman en consideración también otras gramáticas y otras tradiciones descriptivas. El cuadro 1 presenta información contenida en distintas obras de los siglos XVI y XVII: gramáticas del náhuatl, del quechua, del tupinambá y del kariri. Aun cuando no todo este acervo es aprovechado en el presente trabajo, el cuadro 1 permite apreciar las orientaciones básicas de mi investigación: representa de manera icónica el progreso cronológico en los renglones y la repartición tipológica de las lenguas descritas en las columnas. Además indica también en sentido vertical, la filiación monástica de los autores: aunque la base sociológica, es decir, la pertenencia a determinada orden religiosa, no incide necesariamente sobre la estructuración y los conceptos gramaticales empleados, sí podría llegar a hacerlo.3 De todos modos queda patente, por ejemplo, la sucesión inmediata entre las gramáticas de Rincón y de Carochi que se sitúa precisamente en el cuadro jesuítico, circunstancia debidamente señalada por Carochi en su prólogo. Esta filiación precisa, claro está, se inscribe en la tradición descriptiva más vasta del náhuatl. Como cuarto parámetro, he indicado los lugares de edición: invariablemente la Ciudad de México en el caso de las gramáticas del náhuatl. Estos lugares podrían informar, hasta cierto punto, sobre el tipo de proyección social de los textos. Ahora bien, habría que matizar, incluso, el parámetro que es esencial para una investigación sobre la acumulación del saber y los cambios epistémicos, es decir, el parámetro cronológico: entre la redacción y la publicación de una gramática pueden correr décadas. En ese sentido, la gramática manuscrita de Olmos y la gramática de Anchieta4 -que sí llegó a imprimirse- debieron ser, en realidad, más contemporáneas de lo que el cuadro hace suponer.5

¿Qué preguntas hacer?

En este apartado reviso algunas tendencias de los trabajos que se están desarrollando en materia histográfica de la gramática misionera desde una perspectiva crítica. Me permito polemizar, consciente de que será fácil detectar los elementos de mi propio enfoque, ya que éstos son en cierto modo inevitables. De lo que se trata, a mi modo de ver, es de discutir el problema hermenéutico.

Un primer interés -indudablemente legítimo- en las gramáticas misioneras consiste en aprovecharse de ellas para una historia lingüística amerindia. Desde siempre, las gramáticas han sido fuentes para el estudio de la variación diacrónica y no hay razón para que no lo sean. Se trata, sin embargo, de un interés distinto del historiográfico y parece preferible no confundir -en un plan metodológico-, la historia y la historiografía lingüísticas, aun cuando en ocasiones, las dos disciplinas pueden llegar a tratar cuestiones idénticas.6 Otros estudios destacan simplemente aspectos sobresalientes de determinadas obras, tomando como tamiz las preferencias del analista. Aun cuando ese tipo de estudios -a veces rotulado “análisis del contenido”- puede reclamar para sí el mérito de sacar a luz y hacer disponibles determinadas estructuras del objeto primario de los textos -y de hecho son, de indudable utilidad para los no iniciados-, no constituyen, en sentido propio, una contribución a la historiografía lingüística.

La historiografía se ocupa de los textos. Su objetivo es traerlos aquí, es decir, trasvasarlos al aquende del lector presente.7

Que entre los textos y el presente haya un espacio por recorrer, seguramente no plantea controversias. El problema consiste en saber con qué medios y con qué fines se emprenden los viajes y si es posible traer los textos aquí, así como ver qué aspecto han adquirido éstos al final del traslado.

Alabar a los autores seguramente no soluciona el problema. Al contrario, el encomio es un tipo de aproximación a los textos que resulta sospechoso en la medida en que constituye, con cierta frecuencia, el desenlace de un “análisis del contenido”. Pero insistir en lo bien que han hecho su trabajo los misioneros, tampoco constituye avance alguno en nuestro conocimiento histórico; además es preciso añadir que no todos lo han hecho igualmente bien, sino unos mejor que otros. Luego, puede constituir una meta argumentativa comprobar que los méritos (o parte de ellos) generalmente atribuidos a tal autor, pertenecen en realidad a otro. Resulta interesante comprobar, en tales casos, cuáles fueron los criterios usados para enunciar los juicios de valor y qué tertium sirvió para llevar a cabo una comparación. En muchos casos, es la propia lengua descrita la que constituye el tertium y la aproximación historiográfica resulta, por consiguiente, en el establecimiento, en forma de crónica del progreso descriptivo. Esta noción, por cierto, es ya muy cercana a la de la “acumulación del saber”.8

Aun sin negar que tal acumulación sea a todas luces efectiva, quisiera hacer dos observaciones. La primera consiste en admitir que estamos hablando de un proceso acumulativo que forma parte de la tradición erudita en la que nosotros mismos nos situamos. Esto conlleva el riesgo de que terminemos considerando como progreso a las modificaciones del saber que vayan aproximando las representaciones históricas al punto de vista que nos resulta familiar. Es en este sentido que señalar las estructuras que determinado autor no llegó a descifrar -mientras que otro sí logró descifrarlas justamente de la manera como lo haríamos nosotros-, resulta tedioso y agotador.9

La segunda observación se refiere al núcleo del quehacer historiográfico. Y es que la “acumulación del saber” puede formar parte ya de la retórica de la época. La historiografía del progreso descriptivo se vuelve cómplice, nuevamente, de los autores posteriores, haciendo eco a su retórica que, perpetuada, adquiere un estatus de saber histórico comprobado.

Adelantándome a las distinciones propuestas al final del apartado, quisiera llamar la atención sobre la primera, la de “gramáticas fundacionales” y “gramáticas definitivas”. Argumentando lo indispensable de sus propios textos -actividad nada fácil dada la existencia de gramáticas ya disponibles-, Diego González Holguín y Horacio Carochi10 se valen de un criterio de ‘perfección’ apoyado en “la distinción y claridad y buena disposición” de las materias y “la satisfacción y entereza de la doctrina”, así como en un ‘más’ respecto de las gramáticas anteriores.11 González Holguín no peca de modestia en su “Prólogo al pío lector”:

Tres cosas suelen aficionar a un libro y mover a procurarlo. Una es las cosas nuevas y añadidas a lo que ha salido de aquel genero, y por esta via bien puede el lector darse por vencido y rendir su gusto si es de cosas nuevas, por que yo hallo contadas por la tabla mas de ochenta materias o tratados de cosas nuevas y añadidas que hasta hoy no han salido ni hay cosa dellas escrita, y digo con advertencia materias o tratados, que se entiendan de cosas de tomo y de más cuenta, porque no cuento aqui las notas breves que de paso se dan que son muchas, ni cuento las dudas que se resuelven a cada paso y en cada materia en los dos libros de gramatica, ni cuento otras cosas breves que se corrigen de paso y se enmiendan, y para la prueba desto remito al lector a la tabla para probarlo de presto y a que lea la obra, que es mejor prueba: solo quiero apuntar algunas materias, como en el libro primero se dan siete plurales simples y siete compuestos, y se habla de cada uno, y se introduce con su nombre nuevo la declinación genitivada de nombres y de pronombres genitivados, que tienen su genitivo por nominativo et cetera.12

Dejando de lado la progresiva adecuación a las estructuras del objeto, se ofrece -en busca de tertium– la adecuación al marco teórico de la época. Ahora bien, el que los gramáticos misioneros se hayan valido de las categorías de la gramática latina ha sido repetido tantas veces que dan ganas de afirmar lo contrario. Sin embargo, esto es evidentemente imposible y por razones que la discusión sobre el impacto de las categorías latinas suele ignorar. El fondo de la cuestión consiste en admitir que la gramática misionera es un proyecto epistémico (y didáctico), además de un proyecto discursivo, ubicado en determinado espacio discursivo estructurado desde su propia autoridad. Esa autoridad, la constituye la gramática latina implementada en productores y receptores e investida de prestigio social. Aun cuando fuera posible pensar cualquier cosa en el momento que sea, es cierto que cualquier cosa no se puede decir y menos en letra impresa.

Pero aun limitando el objetivo al solo proyecto epistémico, el papel atribuido a las categorías latinas en lingüística misionera inspira desconfianza e incita a réplicas. Swiggers13 establece al respecto, un continuo de cinco opciones estratégicas, considerando a la ‘transferencia directa’ como la estrategia más servil y al ‘abandono del modelo latino’ como la estrategia más original. Tal perspectiva, sin embargo, debe ignorar que las categorías no existen fuera del proceso de su aplicación y que aplicarlas a datos periféricos es suficiente para modificar sus contornos. La gramática misionera, original o servil, produjo maravillas en función de las categorizaciones a las que procede partiendo de conceptos previos. Y, de hecho, a nadie se le ocurre tachar a las teorías lingüísticas modernas de serviles aun cuando no abandonan categorías al fin y al cabo grecolatinas como las del nombre y del verbo.

Otro problema relacionado con el impacto de la gramática latina es el de conceptualizarla como un ‘horizonte de retrospección’,14 o bien como un ‘molde’ como si la gramática hubiera constituido, en época renacentista, una matriz disciplinaria. No sólo la variación de conceptos y las contradicciones entre los distintos autores clásicos, medievales y contemporáneos contradicen el concepto de ‘molde’. El mismo proyecto humanístico no consiste en definir una posición autoritaria y sí en llevar una investigación constante y continua acerca de los textos, antiguos o tomados como tales. 15 En ese sentido, el humanismo constituye un método, no un sistema.16 Es distinto el caso de la gramática jesuítica del siglo XVII que sí podría constituir una matriz, aun cuando aplicada con puntualidad muy variable.17 Precisamente el hecho de que haya sido canonizada una gramática única para la enseñanza jesuítica a finales del siglo XVI, no invita a sospechar que la lingüística misionera suponga un alejamiento lineal y constante de las categorías latinas. El ‘molde latino’ podría más bien constituirse que abandonarse.

Si el discurso gramatical de la época se organizó en distintas tradiciones nacionales y monásticas de enseñanza -siendo la tradición jesuítica sin duda la más perfilada aun cuando, se diferenciaba según los reinos-, se habría asentado ya sobre un ‘sustrato’ medieval heterogéneo. López García18 defiende la idea de una ‘gramática ibérica’, diferenciable dentro del contexto europeo por el hecho de que los modelos latinos y griegos no fueron los únicos accesibles en la Península. La presencia en el terreno de las tradiciones hebrea y árabe pudo constituir un privilegio diversificador capaz de contribuir a los éxitos misioneros. Por otro lado, es evidente que tras la conquista de Granada y la expulsión de los judíos, nadie habría estado interesado en manifestar una familiaridad exagerada para con las tradiciones ‘apostáticas’ y que esa situación debió garantizar que la gramática latina fuera el único marco de referencias invocado. Tales restricciones discursivas, sin embargo, no constituyeron necesariamente restricciones epistémicas. La ‘ventaja tipológica’ de la gramática ibérica -si la hubo- debió ser desplegada en América, en todo caso, en términos latinos. Por ello mismo no será fácil evidenciarla.

Con respecto al problema central, el hermenéutico, quisiera abogar por una extrema atención al metalenguaje empleado en los textos.19 Parece poco ilustrativo afirmar que los autores, en algunos lugares, prácticamente emplean conceptos estructurales, para luego constatar cuánta falta les hacen precisamente las categorías que resultan familiares al analista. Entender el lenguaje empleado por los autores es evidentemente una condición previa al proyecto de ‘discutir con los autores’, aquí favorecido. Supone, además, desistir de la certeza de que los textos sólo pueden hacer afirmaciones que el analista ya sabe y que es cuestión únicamente de averiguar cuáles de las ya sabidas abordan.20 Puesto que hay que establecer alguna base para las ‘discusiones’ -necesariamente de parte del analista-, la tipología lingüística se presenta como la menos mala, suponiendo que ésta sea la más incluyente. Bajo estas condiciones, podría sacarse provecho de las ‘charlas’ incluso en sentido lingüístico.

Sin considerar a las gramáticas como tesoros estructurados de saber positivo, sino más bien como textos que se hallan en relación de determinación recíproca para con las tradiciones a las que pertenecen -que tienen un lugar histórico y otro discursivo y con un interés especial en la manera en la que los textos lo dicen, quisiera proponer una serie de distinciones referidas a la retórica de los textos y a la manera como definen su propio lugar social, a modalidades de escritura y tipos de estructuración. Se da por sentado que todos esos parámetros inciden, de alguna manera, en el proceder epistémico.

Una primera distinción sería la de ‘gramáticas fundacionales’/’gramáticas definitivas’ que no se refiere a la cronología objetiva ni a un grado de madurez atestiguado por el historiador, sino únicamente a la retórica de los textos. Una gramática puede hacerse, pero no es definitiva. Ahora bien, la cronología objetiva que subyace a esta distinción también produce sus efectos: una ‘primera gramática’, a diferencia de las ‘gramáticas continuadoras’, sencillamente no se ve obligada a manejar afirmaciones previas, ni siquiera rechazándolas.

Otra distinción que considera la actitud cultural asumida por los autores y la proyección que éstos prevén para sus textos, es la de ‘gramáticas criollas’/’gramáticas coloniales’. El término ‘criollo’ no se refiere aquí a un criterio generacional sino a la manera de ubicarse en el territorio americano, opción que se ve reflejada en el nivel discursivo: adoptar el punto de vista de ‘la tierra’ es ubicarse en un ‘tercer lugar’ que ya no es el del colonizador (ni mucho menos el del colonizado). Insistir en los ‘huecos constatados’ en las estructuras gramaticales amerindias sería propio de una perspectiva ajena a la tierra, es decir, colonial; pero lo sería también la alabanza a las mismas lenguas, es decir, cualquier acto valorativo. Mientras que las gramáticas misioneras mexicanas adoptan ya desde Olmos21 una actitud cercana al ideal criollo -de hecho, hacen caso omiso en sus títulos del calificativo ‘lengua general’ que claramente transmite una perspectiva colonial, externa-, la gramática del dominico Santo Tomás,22 publicada en Valladolid, podría constituir el ideal de una gramática colonial. Cabe señalar que la sistemática equiparación con estructuras latinas hecha por Santo Tomás, tiene finalidades discursivas más allá de las epistémicas.

Certeau23 distingue, en un estudio sociológico, dos tipos básicos de actuación: el primero, llamado ‘tácticas’, se aplica en ausencia de poder y el segundo, llamado ‘estrategias’, se aplica cuando se dispone del poder de controlar cierto espacio. Si bien en un principio estuvo referida a las actuaciones del consumidor, parece posible aplicar la distinción entre ‘tácticas’ y ‘estrategias’ a procesos de escritura, ya que se escribe dotado o no de una legitimidad discursiva. Los gramáticos misioneros, por cierto, no controlan enteramente el espacio de la teoría gramatical y el hecho de que estén proponiendo un tema ‘aberrante’ (una lengua amerindia) desvirtúa aún más su ya precaria posición en el concierto de la disciplina. Tales condiciones los predisponen, de antemano, a un procedimiento táctico, pero tampoco hay que identificar la ‘gramática misionera’ con los momentos pioneros exclusivamente.24

En México, más que en otras regiones de América, pronto se construyó el lugar discursivo propio -apoyado en las instituciones de enseñanza superior- de una gramática ‘más’ que misionera.25 Aun así, se observa que ciertos autores siguieron escribiendo las pistas que se les presentaban como más atractivas, sin tener una visión del conjunto, dejando cuestiones en suspenso, detallando lo que más les llamaban la atención. El proceder táctico, además, permaneció sometido a la ley del tiempo mientras que el estratégico procuraba inmovilizar el tiempo en favor de una espacialización total. La gramática de Olmos dista mucho, a este respecto, de la de Carochi, aunque otras -la de Anchieta por ejemplo- puedan presentarse inclusive como más ‘tácticas’. Entre renunciar deliberadamente a dominar determinado terreno, omitiendo estructuras, y admitir que uno lo hace hay un gran trecho:

Otros algunos avrá, pero al presente no se me ofrescieron.26

[…] algunos quieren dezir que esta es composición de dos verbos, pero en fin sea lo que fuere, el primero verbo tiene significación de adverbio, como parece en el exemplo ya dicho.

Pero porque no salgamos de la platica comun, digamos que esta es composición de dos verbos, aunque el uno mude el significado del verbo y tenga significación de adverbio o de nombre.27

En el ámbito ya propiamente epistémico se establece una cuarta distinción, la de ‘conocimiento análogo’ / ‘conocimiento racional’, la cual procura captar diferentes modos de proceder en la constitución del saber metalingüístico. Se basa en Foucault, pero también en Vickers, quien lejos de sostener rupturas epistémicas como aquél, describe un continuo de dos actitudes en sincronía que llama ‘oculta’ y ‘científica’, aunque, claro está, esas dos actitudes también se ordenan formando una sucesión histórica.

Con respecto a la gramática misionera -una gramática, por decirlo así, experimental-, podría caracterizar la técnica análoga (u oculta) como la que parte de los materiales y persigue sus proyecciones hasta donde sea posible, mientras que la técnica racional arranca de un sistema previo en el que procura insertar los materiales o, en todo caso, procura restablecer tal sistema razonado. Si los resultados del proceder análogo son necesariamente fragmentarios, los del proceder racional están definidos de antemano como consistentes. Foucault precisaba28 que los protagonistas del Renacimiento consideraban a la lengua como entidad opaca susceptible de interpretaciones infinitas, mientras que en la época racional se esforzaban por evidenciar la transparencia del lenguaje que daban por supuesta. En gramática, las dos hipótesis semióticas opuestas -icónica en caso del conocimiento análogo, arbitraria en el del conocimiento racional- llevan a que se dedique mucha mayor atención a las contigüidades, tanto segmentales como sintácticas, y a las copias de rasgos -reflejos a través de la distancia- en el primer caso, más atención a posicionamientos y cuestiones de reacción en el segundo.

La quinta distinción se sitúa en la perspectiva de las tradiciones discursivas y transmite diferentes principios de la disposición de las materias. Nebrija distingue en su Gramática castellana29 entre un ‘orden natural’ y otro ‘doctrinal’, afirmando que sigue el primero, salvo en el quinto libro dedicado a los “que de estraña lengua querran deprender”.30 Al orden doctrinal observado en el quinto libro de la Gramática responden, por lo demás, también sus Introductiones latinae del año 1481.31 De ese modo, los dos órdenes responden claramente a distintos grupos de usuarios, obedeciendo, al parecer, a finalidades distintas: el orden natural a la representación del saber gramatical, y el orden doctrinal a su enseñanza.

La especificidad de la gramática misionera -frente a la europea- radica precisamente en que tiene que solucionar simultáneamente ambas tareas, es decir, tiene que enseñar lo que no ha sido descrito ni está disponible como un saber previo. Si el orden natural procede de entidades elementales a otras más complejas y de los constituyentes materiales a los significantes (‘sonido > sílaba > palabra > sintaxis’), el orden doctrinal, el de la enseñanza, tiene su propia lógica razonada e implacable: arranca con la flexión como el requisito mínimo que, unido ha determinado conocimiento léxico, luego permite la enunciación. Los avisos de ortografía y de prosodia se añaden con vistas a suministrar requisitos técnicos adicionales. A menudo las gramáticas misioneras adoptan soluciones intermedias entre los dos órdenes.

Pronombre y ‘accidente persona’

La clase verbal del pronombre y el ‘accidente persona’ muestran una clara afinidad, aunque de ninguna manera una relación inequívoca. Varios han sido los intentos de los gramáticos teóricos -específica pero no exclusivamente en el siglo XVI-, de contornear esta relación imprecisa en un sistema razonado y transparente, llegando, a veces, a soluciones extremas como la de negarle el accidente persona al pronombre, quitándole a la vez el estatus de clase verbal.32 Pero el problema ya está presente en los clásicos. Mientras que en la definición del pronombre que da Donato entran dos criterios distintos sin que ninguno de ellos sea ni necesario ni suficiente -a saber, (i) la ‘sustitución del nombre, significando casi lo mismo que aquél’ y (ii) el accidente persona-, Prisciano procura enmendar tal inconsistencia limitando el concepto de pronombre a la ‘significación de personas ciertas’ e inscribiendo ésta en el principio de la sustitución que también limita, al nombre propio.33 De hecho, el inventario de los pronombres es mucho más incluyente en Donato quien incluye deícticos, anafóricos, términos de ‘referencia arbitraria’, los indefinidos e interrogativos. Sin embargo, los intentos por determinar el concepto en función de su etimología privilegiaron desde siempre los anafóricos. González Holguín retoma esta perspectiva, es decir, la sustitución del nombre efectuada por el pronombre en el nivel discursivo, en la dimensión del tópico continuo. Su definición, que prescinde de cualquier alusión al ‘accidente persona’, desarrolla, a todas luces, la de Donato y en sentido opuesto al que propuso Prisciano:

D[iscípulo]: Que cosa es pronombres y para que son.

M[aestro]: Los pronombres llamamos a todos aquellos que se ponen por nombres, o en lugar de cualesquier nombres que han entrado en la oracion y por no repetirlos tantas veces como suele ser necesario, y con la repetición no causar enfado se hallaron los pronombres en su lugar.34

Sin embargo, los deícticos y, ante todo, los pronombres de primera y segunda persona, se sustraen completamente a tal definición. La etimología del término, a saber, ‘que sustituye un nombre’, sería salvable con todo, si dejara de interpretarse en sentido anafórico para atender, en vez de ello, a su posibilidad de representar un argumento sin ser nombre, o bien, a la de ocupar una posición sintáctica de FN/FD sin presentar, a nivel léxico, las categorías requeridas para tal posición.

Con respecto al accidente persona, el problema consiste en determinar sobre todo qué es lo que se quiere entender por ‘persona’. Ahí, se desprenden de la historiografía del término básicamente tres posibilidades: (i) las personae conversationis o participantes del acto de habla, personas primera y segunda opuestas a la tercera, (ii) ‘personas’ en sentido de unos referentes definidos, (iii) las personae constructionis o personas gramaticales tal como se manifiestan en las copias de rasgos a nivel sintáctico. Es evidente que en Donato y Prisciano la segunda acepción es la menos concisa y la que prevalece, mientras que Donato incluso suministra la base para la distinción entre pronomina finita (‘deícticos, de máxima referencialidad’) e infinita (‘anafóricos, indefinidos, posesivos’). González Holguín retoma básicamente la perspectiva referencial, acepción (ii), pero la desarrolla -apoyado en modelos modistas o en modelos contemporáneos- en el sentido de una subcategorización como ‘persona racional’. Además, procura conciliar ese criterio, desesperadamente afilado, con el criterio sintáctico del ‘supuesto del verbo’ según la acepción (iii), intento que le hace entrar en un enredo del que ya no encuentra salida:

Dis[cípulo]: Declarad, como todo nombre es de tercera persona, hay alguna persona en los nombres de cosas naturales inanimadas.

Mae[stro]: No se toma aqui persona ni supuesto por naturaleza racional, sino en orden al verbo, que tiene otras tantas personas como el nombre, tres de singular y tres de plural, y lo que significa el verbo por alguna de estas personas, eso mismo lo hace algun nombre o pronombre, ya aquel nombre que hace lo que dice el verbo llamamos persona que hace o supuesto del verbo porque la mayor parte de las personas del verbo son verdaderas personas, que son yo la primera y tu la segunda, otro tanto en el plural, aunque la tercera que es comun que puede referir a persona verdadera racional, y tambien a todo lo que no es persona o cosas inanimadas como piedra, monte, y por ser las mas se estiende el nombre de persona a la tercera que tambien es supuesto y persona que hace del verbo de tercera persona […].35

Es interesante, con todo, que González Holguín repare en la distinción entre primeras y segundas personas por un lado, y terceras por otro, aludiendo de esa forma incluso a la acepción (i). De hecho, la etimología del término remite, más allá de ‘persona racional’, al concepto de ‘máscara’. Este concepto apunta, de alguna manera, a los dos papeles de hablante y oyente, personas primera y segunda, pero no resuelve la contradicción patente de una ‘persona que es o no es persona’, siendo que la tercera no lleva máscara, independientemente de si pudiera o no llevarla, de si es o no ‘racional’.

Quizá no esté por demás apuntar dos posibles vías de escape, en cierto modo complementarias: una primera posibilidad sería conceptualizar el ‘accidente persona’ en términos de la jerarquía de animación36 que ordena en un solo continuo diferentes metas referenciales, empezando por la primera persona y pasando por la segunda a referentes animados de tercera, contables, concretos, abstractos, preferido el singular al plural. Una jerarquía ya implica distintos grados de reivindicación del tópico y, de ahí, grados de probabilidad de sustentar padrones de concordancia.37 Otra vía sería la de ensanchar el criterio sintáctico aducido por González Holguín en el sentido de una ‘persona’ como ‘argumento que produce marca en otra constituyente’, aun cuando los diferentes sistemas de marcas se apoyen principalmente en la distinción -variable- de las ‘máscaras’. Enfocar el ‘accidente persona’ desde los participantes en el acto comunicativo parece ser, en todo caso, una perspectiva particularmente adecuada a los sistemas pronominales amerindios, si bien pudiera ser más necesaria en otras lenguas que en náhuatl.

Análisis

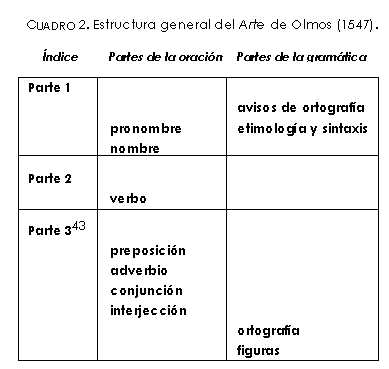

El análisis de las gramáticas de Olmos y de Carochi está organizado en dos niveles: en el primero se analizan los esquemas generales de los dos textos, en consonancia con los parámetros propuestos en el apartado 2, posteriormente los diferentes pasajes que tratan del ‘accidente persona’. Primero, en el esquema general de Olmos hay dos cosas que llaman la atención: por un lado, la repartición del texto en tres partes sigue la división aristotélica de onoma, rhma, sundesmoi, poco vigente en la tradición latina y fundamental en las tradiciones árabe y hebrea. Las tres partes del texto, sin embargo, no se designan con títulos correspondientes. En realidad, lo único que hay es esta tripartición, que no pudiera ser más consistente. No resulta nada obvio que tenga origen aristotélico, árabe o los dos a la vez, aun cuando la hipótesis de que Olmos la reinventara parece menos convincente que cualquiera de las ascendencias propuestas.38

Por otro lado, Olmos anticipa la discusión del pronombre a la del nombre, contrariando claramente el orden canónico de las partes de la oración.39 Esta decisión, que no constituye el menor logro de Olmos, está relacionada, al parecer, con el “orden de la arte de Antonio”40 que él mismo dice seguir, aunque “no en todo”. La secuencia de las partes de la gramática, de hecho, refleja con bastante fidelidad el esquema de las Introductiones,41 es decir, un esquema que sigue, aunque no en todo, el orden doctrinal. En esa perspectiva, el lugar que ocupa la discusión de los pronombres resulta ser exactamente el de las tablas de declinación y conjugación, o sea, de los elementos flexivos, antepuestos por Nebrija a la etimología propiamente dicha.42 Tal opción, con toda seguridad motivada por consideraciones didácticas en las Introductiones, pudo adquirir un estatus epistémico en Olmos.43

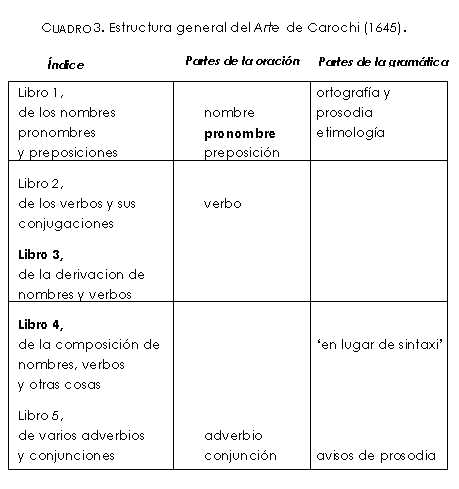

El esquema de Carochi se presenta, de alguna manera, como un desarrollo del esquema de Olmos. Carochi inserta dos libros más, que dice tratar de ‘derivación’ y de ‘composición’, este último “en lugar de sintaxis”, pero mantiene los tres libros de Olmos como primero, segundo y quinto. Pasa la preposición del tercer libro de Olmos (quinto suyo) al primero, decisión ciertamente razonada, aunque, claro está, ayuda, al igual que la inserción de los dos libros, a socavar la tripartición. Ya dentro del primer libro, la discusión del pronombre vuelve a su lugar acostumbrado, después del nombre. En suma, el esquema de Carochi -que de hecho refleja en mucho el de Rincón-44 recuerda mucho más el del orden natural, el orden, por así decirlo, ‘representativo’.

Representar las afirmaciones de un texto gramatical no resulta nada fácil, debido a los múltiples niveles de representación del saber que constituye y a que, de modo alguno, éstos coinciden en todos los casos. Al contrario, en ocasiones, induce a pensar, que los autores aprovechan sistemáticamente ese espacio de imprecisión que surge de la superposición de los recursos de representación y que consideran la constancia de contradicciones como proceder de mayor adecuación descriptiva. Entre los niveles de representación destacan la disposición y contigüidad de las materias -que, con respecto a las gramáticas de Olmos y de Carochi, acaban de considerarse-, los títulos de libros, capítulos y apartados, el establecimiento de paradigmas, la colocación y traducción de ejemplos y, finalmente, el empleo y la predicación de términos y su comentario en un nivel metadescriptivo.

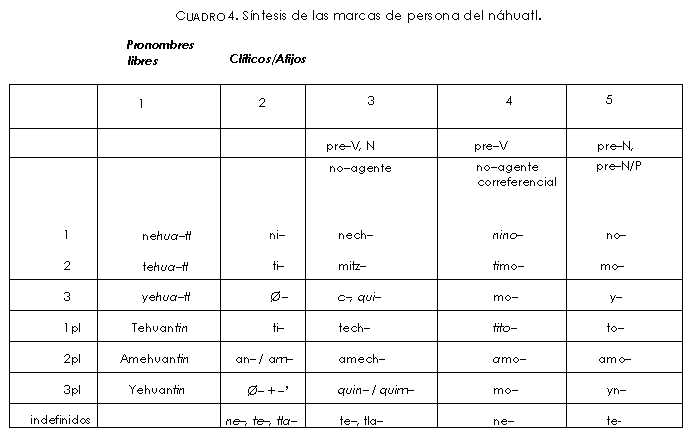

Precisamente para abordar este problema de la representación múltiple -y posiblemente, contradictoria de los hechos gramaticales-, he intentado distinguir la materia comentada por los autores -la categoría de persona- de la manera en que han sido comentados. El cuadro 4 sintetiza las marcas de persona del náhuatl tal como las indican las dos gramáticas, respetando, por lo general, las anotaciones originales, pero organizándolas, claro está, de otra forma.45 Aparecen en cursiva informaciones que reciben un tratamiento específico en los textos o que deberían recibirlo. Es indudable que el cuadro necesitaría, en sentido lingüístico, comentarios múltiples. Sirva de base aquí únicamente para enfocar los procederes de Olmos y de Carochi, y para comparar ambos trabajos.

Olmos

Olmos discute las cinco categorías de marcas de persona del náhuatl en la misma secuencia que el cuadro 4. Sin embargo, su división general es distinta de la del cuadro que reza ‘pronombres libres – clíticos/afijos’.

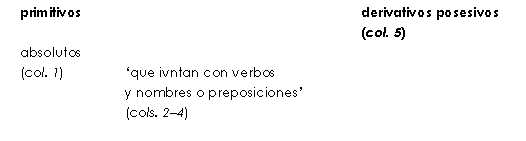

Olmos distingue, en un primer plano, pronombres primitivos de derivativos y luego, en un segundo plano -referido exclusivamente a los primitivos-, unos absolutos y otros ‘que se juntan’:

Estas tres categorías principales son tratadas en capítulos separados. Mientras la distinción entre primitivos y derivativos sigue, sin lugar a dudas, la exposición de Prisciano46 -que es, al mismo tiempo, la de Nebrija-, la de absolutos y ‘los que se juntan’ parece estar, precisamente por lo provisorio del segundo rubro, en relación más directa con los datos del náhuatl.47 Olmos incluye explícitamente entre los primeros “pronombres que se ayuntan” (columna 2) las estructuras del tipo niqualli ‘soy bueno’, diciendo que “cuando estos pronombres se ayuntan a nombres, se entiende el presente de sum, es, fui”.48 Enfoca luego la columna (3), consecuentemente, como la de pronombres “que se ayuntan solamente con verbos”.49

Olmos distingue con bastante sistematicidad entre pronombres y otros términos que no lo son y que él trata como ‘partículas’. Nuevamente, toma el partido de Prisciano quien excluyera a los interrogativos e indefinidos de la categoría del pronombre por carecer de “personas determinadas”.50 Pero Olmos incluye en esta clase de las ‘partículas’ del náhuatl no solamente los indefinidos, ne, te, tla, sino también las marcas de tercera persona de la columna (3), c, qui, quin, mientras que vacila a la hora de incluir en la tercera de la columna (5) el posesivo y, que antes sí considera pronombre, aunque derivativo.

Hay que decir que tal distinción entre ‘pronombres’ y ‘partículas’ resulta hasta cierto punto convincente, identificando el grupo de las ‘partículas’ como términos no-referenciales. El punto neurálgico de esa perspectiva, sin embargo, viene a ser -muy parecido a la sintaxis del le castellano- el momento en que el clítico verbal, pongamos c-, qui-, ocurre en ausencia del sintagma nominal correspondiente. Ahora bien, Olmos soluciona este problema de manera perfectamente renacentista diciendo que la partícula c-, qui-, lejos de ser pronombre, “denota que la accion del verbo passa en tercera persona singular expresa y sub intelecta”.51 Considerar este clítico de tercera persona una marca de transitividad es, desde luego, una perspectiva perfectamente lícita: Olmos prefiere suponer una estructura de objeto nulo (sub intelecta) que atribuirle a c-, qui- un estatus ambiguo, entre referencial y no. Pero lo que llama la atención en su manera de razonar es el uso del concepto ‘denotar’. Dice del posesivo y (columna 5) que éste “denota la tercera del singular de los pronombres posesivos”,52 o sea, que no es el mismo este pronombre.

La descripción de Olmos entra en crisis cuando enfoca la sintaxis de la columna (5), de hecho dificilísima. La razón de ello es que los pronombres “possessivos que según gramática se suelen dezir derivativos” dejan de ser uno y otro cuando se juntan a lo que Olmos forzosamente supone ser preposiciones. Reconoce entonces que adquieren valor de primitivos. Llama la atención, además, que Olmos afirme de los clíticos de la columna (2) que éstos se juntan con preposiciones, afirmación a todas luces errónea.53 A lo que pudiera apuntar esta afirmación, sin embargo, por más despistada que sea, es al paralelismo estructural de los sintagmas predicativo, nominal y dado por preposicional, paralelismo fundado no en una de las columnas, pero sí en el accidente persona. Aun cuando es cierto que Olmos no llega a desentrañar la sintaxis ‘preposicional’, sí llega muy lejos:

Esta preposición ca por si sola esta en lugar de cuatro preposiciones, en de, a, por o ex, coyonqui ‘agujero, ventana’, coyonca ‘en la ventana, de la ventana, a la ventana’ y ‘por la ventana’ […]

Con el pronombre y en la tercera haze yca, la qual distinta se antepone y pospone al nombre y algunas vezes pospuesta perdiendo el nombre letras haze tica, porque ruede mejor. Esta yca, vel tica vale por cinco preposiciones, sc. con, en, de, por, propter. Exemplo de todo: yca tetl ‘con la piedra’, y pospuesta dizen tetica vel tetl yca.54

Olmos introduce la ‘preposición’ -ca primero como sufijo locativo (coyonca ‘en la ventana’), para informar luego que compuesta con el ‘pronombre’ y produce una variante yca capaz de operar sobre el término nominal de diversas maneras, “la qual distinta se antepone y pospone al nombre”. Aun cuando no discute la constitución interna de esa ‘variante’ yca -considerar y un ‘pronombre (primitivo)’ le permite mantener el análisis de -ca como sufijo, mientras que considerarlo un ‘derivativo posesivo’ o una ‘partícula’ remitiría al estatus nominal primitivo de ca-, su perspectiva le hace entrever lo que podría constituir una gramaticalización incipiente que produciría, en base al nombre/sufijo locativo ca/-ca, una auténtica ‘pre/posposición’. No resulta evidente, sin embargo, que yca se salga del esquema posesivo típico del náhuatl, mientras que sí se convierte en otro enclítico o, más bien, sufijo locativo que Olmos identifica como “tica”. Su análisis -menos argumentativo, desde luego, que mi desarrollo del mismo- se presenta como extremadamente lúcido ya por la mera secuencia ca/yca/tica que establece y que la tradición posterior no supo aprovechar.

Carochi

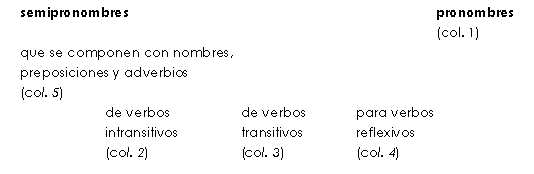

El esbozo de Carochi se diferencia del de Olmos no solamente por el empleo de un nuevo término, el ‘semipronombre’, sino porque Carochi parece también estar invirtiendo las perspectivas, refiriéndose a tal semipronombre antes que al pronombre. Además, ‘redibuja’ la secuencia de las ‘columnas’ en otro aspecto, discutiendo los ‘posesivos’, la columna (5), en primer lugar. Ambas opciones de disposición podrían verse fácilmente sustentadas desde una óptica diacrónica, dado que los pronombres libres del náhuatl parecen ser más bien extensiones de los clíticos que fuentes de gramaticalización de éstos, y que precisamente el paradigma de la quinta columna muestra el máximo de variación fonológica considerando las bases prevocálicas de primeras y segundas (n-, m-, t-, am-).55 A pesar del contrasentido evidente que implica definir el semi-pronombre antes de decir qué es pronombre, citar a los semi-pronombres en primer lugar recompensa en cierto modo otra opción de Carochi, comentada al principio, la de haber ‘vuelto’ a colocar los pronombres en su lugar tradicional, después del nombre. Empezar la discusión del pronombre por la de los semipronombres es otra forma de hacer reverencia a su trascendencia gramatical. Curiosamente, Carochi lleva este enfoque que confiere primacía a los semipronombres incluso hasta rotular a los de la columna (1), en ocasiones, como “pronombres separados”, atribuyendo a éstos una diferencia específica:

Llama la atención, por cierto, el hecho de que la división general de Carochi corresponda, en su primer plano, exactamente a la división antepuesta al cuadro 4, la de ‘pronombres libres’ – ‘clíticos/afijos’, es decir, a una perspectiva actual, basada en criterios prosódicos y sintácticos. Sin relacionar la opción de Carochi con desarrollos posteriores a él, sino con desarrollos anteriores, es decir, yendo ‘aguas arriba’, se constata que esa primera división, incompatible con la de Olmos, responde a la distinción de Donato entre pronomina finita e infinita. No importa, en principio, que la distinción de Donato se base en criterios referenciales, completamente distintos, es decir, en el hecho de llevar o no el ‘accidente persona’.56 Si tal disparidad de criterios puede hacer dudar de la ascendencia a Donato, la inclusión de los ‘derivativos posesivos’ (columna 5) en la misma clase de los semipronombres parece corroborarla: meus, tuus, suus aun no adquieren en Donato, a diferencia de Prisciano, un estatus especial, figuran entre los infinita, aunque señalados como infinita ad aliquid finita. El argumento decisivo en favor de un patronato del gramático romano, sin embargo, lo constituye el hecho de que los indefinidos -que carecen de ‘persona cierta’- integran la clase de los pronombres/semipronombres en Carochi.

La denominación de ‘semipronombres’ podría enfocarse de diversas maneras, resultando en algunos enfoques más desafortunada que en otros.57 Lo cierto es que Carochi la debe a Rincón y la aplica como una convención ya establecida, es decir, sin hacer mayor hincapié en ella. Invoca, al contrario, el término alternativo de ‘affixos’ que dice tomar prestado de la gramática hebrea:

Distinguimos en este arte semipronombres y pronombres y llamamos semi-pronombres a los que siempre se componen con nombres, preposiciones, adverbios y verbos, y corresponden a los que en el arte de la lengua hebrea se llaman affixos, aunque los affixos hebreos se posponen a los nombres y verbos, y estos semipronombres se anteponen.58

La ‘correspondencia’ que Carochi establece entre los ‘semipro-nombres’ (del náhuatl) y “los que en el arte de la lengua hebrea se llaman affixos” debió comprender, en cada caso, el sustrato semántico del ‘accidente persona’, aunque éste no se mencione. El criterio que explícitamente sustenta la referencia es el hecho de ‘componerse siempre’ con otras partes de la oración. Este criterio, sin embargo, ya estuvo presente en Olmos quien únicamente prefirió el término ‘juntarse’, más descriptivo y menos comprometido con un posible estatus flexivo de los términos ‘juntados’. Olmos, recuérdese, no pasa del nivel descriptivo a la formación de un término técnico y no incluye entre los ‘que se juntan’ -siguiendo a Prisciano/Nebrija- las marcas posesivas (columna 5).

Carochi pudo apoyarse, por lo tanto, en Donato, en el trabajo de la primera generación misionera, en categorías hebreas y en otras tradiciones. Es curioso que insista, en su referencia al arte de la lengua hebrea, en las distintas posiciones relativas de los anfitriones, que según él formarían un contraste entre “affixos hebreos” y “estos semipronombres”. No solamente es algo imprecisa su referencia al hebreo:59 la posición relativa no sustenta, en todo caso, la opción ni por un término ni por otro. Lo que sí hace es diferenciar claramente el náhuatl del hebreo, una vez hecha alusión a éste. La preferencia por el término ‘semipronombre’ se presenta así como principalmente convencional.

Ahora bien, Carochi subclasifica los clíticos, tanto como Olmos, según la categoría lexical de sus anfitriones, llevando este principio aún más allá de las partes de la oración, recurriendo a las diferentes clases verbales. Sin embargo, la adjudicación de la columna (2) a los verbos intransitivos, efectuada en el título del apartado, resulta cuestionable, ya que esta serie marca por igual el primer argumento de verbos transitivos y el de predicados nominales.60 Carochi, de hecho, no solamente admite esta circunstancia en el texto del apartado: discute bajo el rubro de los “semipronombres que se componen con verbos intransitivos” los mismos clíticos de objeto de primeras y segundas personas que, desde luego, ‘forman cuerpo’ sólo con verbos transitivos. Carochi, sin embargo, considera “semi-pronombres que se componen con verbos transitivos” únicamente los indefinidos, te, tla, y los de tercera persona, c, qui, quin. Rompe así el supuesto paradigma de la columna (3) según las mismas líneas, pero de forma más decidida que Olmos, quien contrastaba ‘pronombres’ y ‘partículas’. Cuando ambos autores relacionan el grupo así aislado (te, tla, c, qui, quin) con la noción de transitividad, el contraste que forman con los clíticos de objeto nech, mitz, tech, amech permanece en suspenso en Olmos, mientras que Carochi lo categoriza de forma inequívoca, pero poco convincente.

Más significativo parece que, en su afán de establecer categorías evidentes, Carochi arrincone la sintaxis del predicado nominal, niqualli ‘soy bueno’ -que Olmos lleva al primer plano- en el último apartado del capítulo que llama “de otras cosas concernientes a los semipronombres conjugativos”. Mientras Olmos dice que esas estructuras de predicado nominal hacían entender el presente de sum, es, fui, para Carochi “se suple el verbo substantivo sum” recurriendo a ellas, como si, de algún modo, tal verbo siguiera existiendo. Este autor argumenta, considerando lo dicho, en una línea más operacional y, a la vez, más colonial.

Hay, finalmente, un detalle que ya no habla sobre el posicionamiento social, sino sobre el distinto proceder epistémico de los dos autores: cuando Olmos se refiere a los clíticos de la columna (2), los cita como los “pronombres ni, ti, an”. Carochi, al contrario, habla de “ni, ti, ti, an”, repitiendo ti. O sea, en la perspectiva renacentista, la de Olmos, están los materiales y requieren interpretación, mientras que en la perspectiva racional, la de Carochi, hay categorías que se ‘rellenan’ de materiales. Algo similar se observa en la discusión de los términos que se suponen ser preposiciones. Es indudable que Carochi presenta más instancias y que llega a ordenarlas en un sistema más coherente, pero se mantiene a salvo de las sospechas que puede inspirar la sintaxis ‘preposicional’ del náhuatl, en gran medida idéntica a la sintaxis nominal posesiva. Parece que, también en este caso, el mantenimiento de categorías de entrada le garantiza un dominio incontestable del terreno gramatical amerindio.

Conclusión

Partiendo de una noción de ‘acumulación del saber’, el balance entre las gramáticas de Olmos y de Carochi no resulta evidente, sobre todo si se quiere descartar una interpretación meramente cuantitativa del principio acumulativo en sentido de un cómputo de los términos clasificados. Con respecto al sistema pronominal, en todo caso, la propuesta de Carochi no pudo ser más completa que la de Olmos. Al mismo tiempo, no cabe duda de que las distintas opciones epistémicas de dos momentos históricos -a casi un siglo de diferencia- influyeron en el proceder de los autores. Quedó patente que, por lo menos en lo que se refiere al ‘accidente persona’, Olmos es afín a las soluciones de Prisciano, y Carochi a las de Donato. ‘Reducir’ a los dos gramáticos misioneros a otros clásicos no supone evidentemente una relación de causa y efecto sobre sus logros descriptivos ni supone tampoco unas preferencias individuales. Al contrario, debió ser el momento histórico el que decidió en favor de uno u otro de los autores modelos -sea o no a través de textos intermedios-, y ello no arbitrariamente sino en función de los intereses del respectivo presente, es decir, organizando el horizonte retrospectivo. Esto hace pensar que la distribución de las supuestas ascendencias, en este sentido, no es casual.

Cuando Olmos trata, siguiendo a Prisciano, las marcas de persona prenominales de ‘derivativos posesivos’, destaca, en realidad, la sintaxis nominal. Carochi, por el contrario, agrupa esta serie con las distintas marcas preverbales, apoyándose supuestamente en una categoría de Donato, pero organizándola con base en criterios distintos, propios del náhuatl. Por otro lado, es Olmos quien anticipa la discusión de los pronombres, en su esquema general, a la de cualquier otra parte de la oración y quien establece la identidad estructural de los predicados nominal y verbal, fundada en una misma serie de marcas de persona. Carochi, por el contrario, arrincona el predicado nominal entre las “otras cosas concernientes a los semipronombres”, esbozando un sistema categorial ya muy seguro de sí como para admitir imprecisiones. Como lo muestra la adjudicación de las marcas de objeto al verbo intransitivo, sin embargo, tal sistema afirmativo resulta, en ocasiones, poco coherente.

Si la ‘recategorización’ de los posesivos presente en Carochi invita a reflexionar sobre el paralelismo entre sintaxis nominal y verbal -y las dudas de Olmos acerca de la variabilidad de las ‘preposiciones’ piden extender esa reflexión incluso hasta la ‘sintaxis preposicional’-, la estructura paralela de los predicados nominal y verbal -puesta de relieve por Olmos, pero no por Carochi-, cuestiona la relación entre predicado y determinada parte de la oración, es decir, entre predicado y verbo. El potencial sintáctico desplegado por los clíticos de persona hace pensar que entre las gramáticas clásica y medieval, es la primera la que pudiera tener razón: en náhuatl el verbo se presenta como ‘palabra de tiempo’ -en tupinambá más bien como ‘palabra del hacer’-, pero en ninguna de las dos resulta ser ‘palabra de la afirmación’. Contradiciendo los datos del inglés, la sintaxis del náhuatl -como la de otras muchas lenguas amerindias- lleva a concluir que la base de la flexión predicativa sí es el ‘accidente persona’.

Bibliografía

Gramáticas y tratados gramaticales

Anchieta, Joseph de, SJ, Arte de grammatica da lingva mais vsada na costa do Brasil, Coimbra, António Mariz, 1595. [Edición facsimilar, São Paulo: Loyola 1990.]

Carochi, Horacio, SJ, Arte de la lengua mexicana con la declaración de los adverbios della, México, Juan Ruyz, 1645. [Edición facsimilar, México, UNAM, 1983.]

Correas, Gonzalo, Arte de la lengua española castellana, 1625, manuscrito [Madrid: CSIC, 1954].

Figueira, Luiz, SJ, Arte da lingua brazilica, Lisboa, Manoel da Silva Menescal, 1621. [Lisboa, Officina Patriarcal, 1795.]

González Holguín, Diego, SJ, Gramática y Arte nueva de la lengua general de todo el Peru llamada lengua Qqichua o lengua del Inca, Ciudad de los Reyes, Francisco del Canto, 1607 [s.l.: s.e. 1842]. [Edición facsimilar, Georgetown, Cabildo, 1975.]

Linacre, Thomas, De emendata structura latinis sermonis, London, Richard Pynson, 1524. [Menston: Scolar Press 1968.]

Mamiani, Luiz Vincencio, SJ, Arte de grammatica da lingua brasilica da naçam kiriri, Lisboa, Miguel Deslandes, 1699 [Rio de Janeiro: Brown & Evaristo, 1877.]

Nebrija, Antonio de, Introductiones latinae, Salamanca, s.e., 1481. [Edición facsimilar, Münster, Nodus, 1996.]

____________, Gramática de la lengua castellana, Salamanca, s.e., 1492. [Madrid, Editora Nacional, 1980.]

Olmos, fray Andrés de, OFM, Arte de la lengua mexicana, Hueytlalpan, 1547, manuscrito. [Edición facsimilar, Madrid, Cultura Hispánica/Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1993.]

Ramus, Petrus, Grammatica, Paris, André Wechel, 1560.

Sánchez de las Brozas, Francisco, Minerva seu de causis linguae latinae, Salamanca, Ioannes et Andreas Renaut, 1987. [Edición facsimilar, Stuttgart/Bad Cannstadt: Frommann-Holzboog, 1986.]

Santo Tomás, Domingo del, OP, Grammática o Arte de la lengua general de los indios de los rreynos del Perú, Valladolid: Francisco Fernández de Córdoba, 1560 [Edición facsimilar, Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1951.]

Villalón, Cristóbal de, Gramática castellana, Amberes, Guillermo Simón, 1558.

Ximénez Patón, Bartolomé, Instituciones de la gramática española, Baeza, 1614. [Madrid: CSIC, 1965.]

Estudios

Andrews, Richard, Introduction to classical nahuatl, 2 vols., Austin, UT Press, 1975.

Auroux, Sylvain, “Histoire des sciences et entropie des systèmes scientifiques. Les horizons de rétrospection”, en Peter Schmitter (ed.), Zur Theorie und Methode der Geschichtsschreibung der Linguistik. Analysen und Reflexionen, Tübingen, Narr, 1987, pp. 20-42.

____________, “Introduction. Le processus de grammatisation et ses enjeux”, en Sylvain Auroux (ed.), Histoire des idées linguistiques, Liège, Mardaga, 1992, vol. 2, pp. 11-64.

Bagola, Beatrice (ed.), La lingüística española en la época de los descubrimientos. Actas del Coloquio en honor del profesor Hans-Josef Niederehe, Tréveris 16 a 17 de junio de 1997, Hamburg, Buske, 2000.

Bustamante, Jesús, “Asimilación europea de las lenguas indígenas americanas”, en Antonio Lafuente y José Sala Catalá (eds.), Ciencia colonial en América, Madrid, Alianza, 1992, pp. 45-77.

Caetano da Rosa, Luciano, “Considerações em torno da ‘Arte de grammatica’ de Anchieta”, en Silvio Castro y Manuel G. Simões (eds.), La scrittura e la voce. Atti del Convegno internazionale sui gesuiti José de Anchieta e António Vieira, Padova/Venezia 1997, Padova, CLEUP, 1999, pp. 155-177.

Certeau, Michel de, L’invention du quotidien, vol. 1: Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990. [Paris, Union Générale d’Éditions, 1980.]

Colombat, Bernard, La grammaire latine en France à la Renaissance et à l’Âge classique. Théories et pédagogie, Grenoble, Université Stendhal, 1999.

Escavy Zamora, Ricardo, José Miguel Hernández Terrés y Antonio Roldán Pérez (eds.), Actas del Congreso Internacional de Historiografía Lingüística. Nebrija V Centenario, 3 vols., Murcia, Universidad, 1994.

Foucault, Michel, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1966.

Givón, T., Syntax. A functional-typological introduction, 2 vols., Amsterdam/ Philadelphia, Benjamins, 1984/1990.

Grendler, Paul F., Scooling in Renaissance Italy. Literacy and learning, Baltimore, John Hopkins UP, 1989.

Guzmán Betancourt, Ignacio, “Para una historia de la historiografía lingüística mexicana. Desde sus orígenes hasta el siglo XIX”, en Dimensión Antropológica, núm. 2, México, INAH, 1994, pp. 95-130.

____________, “La investigación lingüística en México durante el siglo XVII”, en Dimensión Antropológica, núm. 21, México, INAH, 2001, pp. 33-70.

Haspelmath, Martin/König, Ekkehart/Oesterreicher, Wulf/Raible, Wolfgang (eds.), Typologie linguistique et recherche universaliste, 2 vols., Berlin/New York, Mouton de Gruyter (= HSK 20.1/2), 2001.

Koerner, E.F.K., “‘Metalanguage’ in linguistic historiography”, en E.F.K. Koerner, Professing linguistic historiography, Amsterdam, Benjamins, 1995, pp. 27-46.

Laborda, Xavier, “Paradojas procedimentales y declarativas de la historiografía”, en Escavy Zamora et al. (eds.), Actas del Congreso Internacional de Historiografía Lingüística. Nebrija V Centenario, Murcia, Universidad, vol. 3, 1994, pp. 321-334.

Lagarde, Jean-Pierre, “L’influence de Donat et de Priscien sur la description du pronom au XVIe siècle”, en De la plume d’oie à l’ordinateur. Études offertes à Hélène Nais (= Verbum, núm. especial), Nancy, PU, 1985, pp. 263-275.

Launey, Michel, Introduction a la langue et la littérature aztèques, 2 vols., Paris, Harmattan, 1979-1980.

López García, Miguel Ángel, “Nebrija y la naciente tipología lingüística: lo antiguo y lo nuevo en las primeras gramáticas amerindas”, en Amerindia, núm. 19/20, 1995, pp. 245-252.

Mühlhäusler, Peter, “Personal pronouns”, en Haspelmath/König/Oesterreicher/Raible (eds.), Typologie linguistique et recherche universaliste, vol. 1, 2001, pp. 741-747.

Oesterreicher, Wulf y Roland Schmidt-Riese, “Amerikanische Sprachen-vielfalt und europäische Grammatiktradition. Missionarslinguistik im Epochenumbruch der Frühen Neuzeit”, en Schlieben-Lange, Katechese Sprache Schrift, Stuttgart: Metzler (= Zeitschrift für Literatur-wissenschaft und Linguistik 116), 1999, pp. 62-100.

Peñalver Castillo, Manuel, “Las ideas gramaticales de Villalón”, en Escavy Zamora et al. (eds.), Actas del Congreso Internacional de Historiografía Lingüística. Nebrija V Centenario, Murcia, Universidad, vol. 3, 1994, pp. 503-516.

Ridruejo, Emilio, “De las Introductiones latinae a la Gramática castellana”, en Escavy Zamora et al. (eds.), Actas del Congreso Internacional de Historiografía Lingüística. Nebrija V Centenario, Murcia, Universidad, vol. 1, 1994, pp. 485-498.

Rosa, Maria Carlota , “As línguas bárbaras e peregrinas do novo mundo segundo os gramáticos jesuítas: uma concepção de universalidade no estudo de línguas estrangeiras”, en Eberhard Gärtner, Christine Hundt y Axel Schönberger (eds.), Estudos de história da língua portuguesa, Frankfurt a.M., TFM, 1999, pp. 173-229.

Sarmiento, Ramón (2000): “Antonio de Nebrija y la lingüística en la época del descubrimiento”, en Bagola 2000, pp. 157-173.

Schlieben-Lange, Brigitte (ed.) (1999): Katechese Sprache Schrift, Stuttgart: Metzler (= Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 116).

Silverstein, Michael, “Hierarchy of features and ergativity”, en R.M.W. Dixon (ed.), Grammatical categories in Australian languages, Canberra/New Jersey, Australian Institute of Aboriginal Studies/Humanities Press, 1976, pp. 112-171.

Swiggers, Pierre, Histoire de la pensée linguistique, Paris, PUF, 1997.

Vickers, Brian, “Analogy versus identity: the rejection of occult symbolism, 1580-1680”, en Brian Vickers (ed.), Occult and scientific mentalities in the Renaissance, Cambridge, CUP, 1984, pp. 95-163.

Zimmermann, Klaus (ed.), La descripción de las lenguas amerindias en la época colonial, Frankfurt a.M., Vervuert, 1997.

Zwartjes, Otto, “Tradición e innovación en las gramáticas pioneras de Antonio de Nebrija y Pedro de Alcalá: la categoría del pronombre”, en Escavy Zamora et al. (eds.), Actas del Congreso Internacional de Historiografía Lingüística. Nebrija V Centenario, Murcia, Universidad, vol. 3, 1994, pp. 651-665.

Zwartjes, Otto (ed.), Las gramáticas misioneras de tradición hispánica (siglos XVI – XVII), Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 2000.

Sobre el autor

Roland Schimidt-Riese

Universidad de Munich, Alemania.

Citas

* Investigación realizada en el marco del proyecto “Nuevo y viejo mundo. Formas del saber en la cristianización de América” (B5), insertado en el Área de Investigación “Pluralización y autoridad en la Temprana Época Moderna (siglos XV-XVII)” (SFB 573), Universidad de Munich. Presentada en el XIII Congreso de la ALFAL, Universidad de Costa Rica, 18 al 23 de febrero de 2002, ‘Comissão de Pesquisa em Historiografia Lingüística’. Agradezco las observaciones de Ignacio Guzmán Betancourt (México, D.F.), Carlos Garatea Grau (Munich/Lima) y Marta Guzmán (Munich).

- Al contrario, los accidentes, si bien son puntos de referencia obligados en la discusión sobre las partes de la oración, no constituyen todavía un sistema que fundamente estas últimas entidades de manera coherente. Quien primero invierte las perspectivas anticipando la discusión de los accidentes a la de las partes de la oración es Linacre, De emendata structura latinis sermonis, 1968 (1524). Volviendo, por así decirlo, al rigor de Varrón, este autor procura superar las inconsistencias de la tradición gramatical sin que su propuesta, huelga decirlo, llegue a imponerse (Colombat, La grammaire latine en France à la Renaissance et à l’Âge classique, 1999). [↩]

- Andrés de Olmos, Arte de la lengua mexicana, 1993 (1547) y Horacio Carochi, Arte de la lengua mexicana con la declaración de los adverbios della, 1983 (1645). [↩]

- Maria Carlota Rosa, “As línguas bárbaras e peregrinas do novo mundo segundo os gramáticos jesuítas: uma concepÇao de universalidade no estudo de línguas estrangeiras”, en Eberhard Gärtner et al. (eds.), Estudos de história da língua portuguesa, 1999; Wulf Oeste-rreicher y Roland Schmidt-Riese, “Amerikanische Sprachenvielfalt und europäische Grammatiktradition”, en Schlieben-Lange, 1999, pp. 79-84. [↩]

- Andrés de Olmos, Arte de la lengua…, op. cit.; Joseph de Anchieta, Arte de grammatica da lingva mais vsada na costa do Brasil, 1990 (1595). [↩]

- Según Caetano da Rosa, “Considerações en torno de ‘Arte de grammatica’ de Anchieta”, en Silvio Castro y Manuel G. Simões (eds.), La scrittura e la voce, 1999, p. 157, la gramática de Anchieta fue empleada en la enseñanza del tupinambá desde 1556, siendo declarada manual oficial de la orden jesuítica en 1560. [↩]

- Estas cuestiones se refieren principalmente a la constitución de los datos: a estrategias de adquisición y tipos de informantes (hablantes monolingües nativos, niños con competencia paralela del castellano, comerciantes con competencia paralela del idioma indígena), a una posible competencia propia de los gramáticos, nativa o adquirida, a su uso de escritos anteriores, a la procedencia regional de los datos y a problemas de notación. [↩]

- Xavier Laborda, “Paradojas procedimentales y declarativas de la historiografía”, 1994, vol. 3, p. 322. [↩]

- Sylvain Auroux, “Introduction. Le processus de grammatisation et ses enjeux”, en Histoire des idées linguistiques , vol. 2, 1992, p. 43. [↩]

- No requiere más comentario que el reanálisis de los datos contenidos en los textos por parte del analista quien lleva este proceder a sus últimas consecuencias. No cabe duda de que tal reanálisis puede resultar tentador y que puede ser, además, de interés lingüístico. Sin embargo, carece de interés historiográfico constatar lo que -‘con buena voluntad y mediana inteligencia’- determinado autor pudiera sacar y no sacó de sus propios datos. [↩]

- Diego González Holguín, Gramática y arte nueva de la lengua general de todo el Perú llamada lengua Qqichua o lengua del Inca, 1975 (1607); Horacio Carochi, Arte de la lengua mexicana…, op. cit. [↩]

- Luiz Figueira (Arte da lingua brazilica, 1795 [1621]), por el contrario, toma en su “Prólogo al lector” una actitud fundacional, de manera un tanto insospechada: la gramática tupinambá de Joseph de Anchieta, Arte de grammatica da lingva…, -jesuita como el propio Figueira- había salido de la imprenta hacía tiempo. [↩]

- Diego González Holguín, Gramática y arte…, op. cit., p. 13. Las cursivas son mías. [↩]

- Pierre Swiggers, Histoire de la pensée linguistique, 1997, p. 117. [↩]

- Sylvain Auroux, “Histoire des sciences et entropie des systèmes scientifiques. Les horizons de rétrospection”, en Peter Schmitter (ed.), Zur Theorie und Methode der Geschichtsschreibung der Linguistik, 1987. [↩]

- Paul F. Grendler, Scooling in Renaissance Italy. Literacy and learning, 1989, p. 186. [↩]

- Ello no impide que los gramáticos intenten sistematizar los conceptos heredados y que sus textos adquieran autoridad en determinado ámbito de recepción. Pero precisamente el intento de apoyar sus puntos de vista en la tradición lleva a los autores a acumular argumentos diversos. En ese sentido, las mismas Introductiones (1481) de Nebrija, reorganizados en cada nueva edición, no constituyen un sistema cerrado y sí una invitación al estudio. [↩]

- De hecho, resulta dudoso que la gramática jesuítica haya llegado a reestructurar las tradiciones ya asentadas en suelo americano y más en el ámbito hispánico. Es decir, Holguín y Carochi, gramáticas jesuíticas de ‘pos-Ratio studiorum’ (1599) muestran muy poca influencia de Álvarez. Con respecto a Figueira, sin embargo, y a su posición relativa de Anchieta, la hipótesis permanece vigente. [↩]

- Miguel Ángel López García, “Nebrija y la naciente tipología lingüística: lo antiguo y lo nuevo en las primeras gramáticas amerindias”, en Amerindia, 1995. [↩]

- E.F. K. Koerner, “‘Metalanguage’ in lingustic historiography”, en Professing linguistic historiography, 1995. [↩]

- Xavier Laborda, “Paradojas procedimentales…”, en op. cit., p. 325. ‘Discutir con los autores’ requiere también evitar el esquema genealógico que reclaman los autores para sí (‘nuestros abuelos’) y el esquema evolutivo que da por asentada la superioridad teórica del analista evidenciada por el mero hecho de su posterioridad histórica (‘de balbuceos a teoría’). [↩]

- Andrés de Olmos, Arte de la lengua…, op. cit. [↩]

- Domingo del Santo Tomás, Grammática o Arte de la lengua general de los indios de los rreynos del Perú, 1951 (1560). [↩]

- Michel de Certeau, L’invention du quotidien, vol. 1, 1990 (1980). [↩]

- Jesús Bustamante, “Asimilación europea de las lenguas indígenas americanas”, en A. Lafuente y José Sala (eds.), Ciencia colonial en América, 1992, p. 61. [↩]

- Si bien los autores siguen siendo casi exclusivamente eclesiásticos y en su gran mayoría monásticos, es apreciable que en el siglo XVII se instauró una pragmática propiamente académica, al lado de la orientada inmediatamente hacia la enseñanza religiosa (Guzmán Betancourt, “La investigación lingüística en México durante el siglo XVII”, en Dimensión Antropológica, núm. 21, 2001, p. 39). Esta circunstancia puede hacer dudar, de una manera fundamental, del calificativo de ‘lingüística misionera’ (Guzmán Betancourt, “Para una historia de la historiografía lingüística mexicana. Desde sus orígenes hasta el siglo XIX”, en Dimensión Antropológica, núm. 2, 1994, p. 105). [↩]

- Andrés de Olmos, Arte de la lengua…, op. cit., p. 110. Las cursivas son mías. [↩]

- Ibidem, p. 136. Las cursivas son mías. [↩]

- Michel Foucault, Les mots et les choses, 1966, p. 94. [↩]

- Antonio de Nebrija, Gramática de la lengua castellana, 1980 (1492). [↩]

- Ibidem, p. 225. [↩]

- Emilio Ridruejo, “De las Introductiones latinae a la Gramática castellana”,vol. 3, 1994; Ramón Sarmiento, “Antonio de Nebrija y la lingüística en la época del descubrimiento”, 2000. [↩]

- Esta solución, la de Ramus (1560), tiene cierto atractivo con respecto al estudio de las lenguas amerindias en las que el ‘accidente persona’ se presenta, a menudo como término flexivo o como término con propiedades ya cercanas al nombre. Sánchez (1587) incluye los pronombres, al igual que Ramus, en la clase de los nombres, pero interpretándolos como protonomina o prima nomina (Bernard Colombat, La grammaire latine en France à la Renaissance et à l’Âge classique, 1999, p. 260). Ante ese panorama de creatividad teórica, suscitada por el problema, la clase verbal de los ‘pronombres personales’, difundida en los manuales de la actualidad, se presenta como solución de facilidad. [↩]

- Dice Donato: “Pronomen est pars orationis quae pro nomine posita tantundem paene significat personamque interdum recipit”, Prisciano “Proprium est pronominis pro aliquo nomine proprio poni et certas significare personas”. (Lagarde, “L’influence de Donat et de Priscien sur la description du pronom au XVIe siècle”, en De la plume d’oie à l’ordinateur, 1985, p. 263). Zwartjes (“Tradición e innovación en las gramáticas pioneras de Antonio de Nebrija y Pedro de Alcalá: la categoría del pronombre”, 1994, p. 656) parece citar otro pasaje de Prisciano (y según otra edición), mientras que las citas de Donato coinciden en los dos analistas, aunque provenientes del Ars maior en el primer caso, del Ars minor en el segundo -abstracción hecha del inicio erotemático del apartado en el Ars minor: “Pronomen quid est? Pars orationis …”. [↩]

- Diego González Holguín, Gramática y arte…, op. cit., p. 33. [↩]

- Ibidem, p. 36. [↩]

- Michael Silverstein, “Hierarchy of features and ergativity”, en R.M.W. Dixon (ed.), Grammatical categories in Australian languages, 1976. [↩]

- T. Givón, Syntax, A functional-typological introduction, 1984, p. 159. [↩]

- De hecho, también Villalón distingue en su Gramática castellana publicada en 1558 entre “tres partes principales […] que son las que constituyen y componen la oración: nombre, verbo y artículos […] que el latino llama indeclinables” (cap. 1 Del nombre), y dedica el primer libro al nombre, el segundo al verbo, y el tercero a la sintaxis, marco en que discute los ‘artículos’, necesarios a la ‘oración perfecta’. Dedica un cuarto libro a la ortografía. Considerando el caso de Olmos, sin embargo, Peñalver Castillo (“Las ideas gramaticales de Villalón”, vol. 3, 1994, p. 505) no está en lo cierto al celebrar a Villalón como el primer autor que habría introducido la tripartición, precediendo a Sánchez (1587), Ximénez Patón (1614) y Correas (1625). Ahora bien, afirmar que Olmos (1547) es anterior a Villalón (1558), tampoco aclara mucho, ya que la ascendencia del concepto es supuestamente idéntica en ambos. Lo cierto es que la tripartición se manifiesta en la estructura del arte de Olmos de manera mucho más inequívoca que lo hace en la discusión erudita de Ramus (1560) o de Sánchez (1587): mientras el rigor de clasificación binaria hace retener a Ramus, a fin de cuentas, cuatro partes de la oración, Sánchez retiene, aun cuando intrigado por el sistema árabe y hebreo, seis partes para el latín (Colombat, La grammaire latine…, op. cit., pp. 47, 182, 237, 259-261). [↩]

- El primer lugar lo ocupa en los autores clásicos y renacentistas sin excepción el nombre (Colombat 1999: 187). Además, es curioso observar que Olmos nuevamente coincide, de parte de su estructura, con las consideraciones de Linacre (1524), de Ramus (1560) y de Sánchez (1587) quienes atribuyen -en sentidos diversos pero invariablemente antitradicionales- un lugar privilegiado cuando no al pronombre, sí al ‘accidente persona’. (Ibidem, pp. 260, 389.). [↩]

- Andrés de Olmos, Arte de la lengua…, op. cit., p. 15. [↩]

- Antonio de Nebrija, Introductiones…, op. cit. [↩]

- El hecho de que Olmos diga que no inserta la conjugación en el lugar ‘previsto para tal efecto’ agrava aún más el asunto: “No se pone al principio de la arte la conjugación por no desmembrarla de la materia de los verbos y por otras razones que para ello me movieron […]” (Olmos, Arte de la lengua…, op. cit., p. 15). Hay que decir que esta segunda razón que Olmos precisamente deja de aclarar le resulta intrigante al historiógrafo -como le resultara a cualquier lector contemporáneo. Valdría la pena averiguar en qué medida esta opción pudo corresponder, como la de los tres libros, a la gramaticografía hebrea y árabe. [↩]

- A pesar de que las partes no llevan títulos, la tercera sí se califica, al principio del texto, como la de las indeclinables: “Comiença la tercera parte en la qual se tratara de las partes de la oracion indeclinables […]” (Olmos, Arte de la lengua…, op. cit., p. 153). [↩]

- Antonio del Rincón, Arte mexicana, 1595. [↩]

- Me apoyé, además de en los propios textos estudiados, en Andrews, Introduction to classical nahuatl, 1975 y Launey, Introduction a la langue et la litérature aztèques, 1979/80, así como, para aspectos más generales, en Mühlhäusler (“Personal pronouns”, vol. 1, 2001). [↩]

- Jean Pierre Lagarde, “L’influence de Donat et…”, en op. cit., p. 265. [↩]

- Los ‘pronombres absolutos’ de Olmos tienen, de hecho, una extensión similar a los pronomina finita de Donato, pero sin que nada, en la categorización de Olmos, responda a los infinita del latino (Lagarde, “L’influence de Donat et…”, en op. cit., p. 264). [↩]

- Andrés de Olmos, Arte de la lengua…, op. cit., p. 19. [↩]

- Ibidem, p. 20. [↩]

- Según la traducción de Antonio de Nebrija, Gramática de la lengua…, op. cit., p. 180. [↩]

- Andrés de Olmos, Arte de la lengua…, op. cit., p. 111. [↩]

- Ibidem, p. 23. [↩]

- Sustentando aun la defensa de Olmos, cabe señalar que, en términos diplomáticos,

[sic] es claramente un añadido posterior al título del capítulo tercero y que el texto de éste no hace la menor referencia a las ‘preposiciones’. [↩] - Andrés de Olmos, Arte de la lengua…, op. cit., pp. 155-156. [↩]

- La columna (3) muestra una variación idéntica, pero adopta, en la segunda del singular, una rima distinta, (-itz) en lugar de (-ech). En las columnas (1), (2) y (4) la segunda del singular parece adoptar la t- característica de la persona que se interpreta como primera de plural, circunstancia que reduce, en todo caso, el número de cabezas silábicas diferenciables de cuatro a tres (n-, t-, am-). [↩]

- Son ‘pronomina finita’ en Donato ego, tu, ille a diferencia de todos los demás paradigmas (Lagarde, 1985: 264), son ‘pronombres’ en Carochi nehuatl, tehuatl, yehuatl, a diferencia de todos los semipronombres, columnas (2-5). [↩]

- Lo que tiene de pronombre el semipronombre, debió ser exactamente el contenido semántico del ‘accidente persona’, mientras que se distingue de aquél tanto por su prosodia como por su ‘sintaxis’. [↩]

- Horacio Carochi, Arte de la lengua mexicana…, op. cit., f. 10r. [↩]

- Mientras los clíticos de persona y las marcas del perfecto, de hecho, se posponen en hebreo a nombres, preposiciones y raíces verbales, las marcas del imperfecto, en su gran mayoría, se anteponen. [↩]

- Hasta aquí, la categorización operada por Carochi podría justificarse, en cierto modo, invirtiendo el sentido de la implicación: los verbos intransitivos son los que se combinan exclusivamente con los de esta columna (2), aun cuando no viceversa. [↩]